Отек головы у детей

Симптомы отека головного мозга у ребенка

- Распирающая головная боль, выраженная приблизительно одинаково во всех областях головы (затылочная, теменная, височная, лобная).

- Тошнота, рвота, не приносящая облегчения.

- Снижение остроты зрения.

- Слабость, сонливость.

- Нарушение сознания вплоть до его полного отсутствия — при этом человек не сразу отвечает на вопросы (или не отвечает вовсе), сонлив, может не открывать глаза даже при болевом раздражении (надавливание на надглазничные дуги).

- Судорожные припадки — непроизвольные сокращения мышц рук и ног, иногда с потерей сознания и прикусыванием языка.

- Нарушение дыхания при сдавлении жизненно важных систем.

Причины отека головного мозга у ребенка

Отек головного мозга является универсальной реакцией на большинство повреждающих воздействий. Поэтому его причиной может быть множество факторов:

- нарушение мозгового кровообращения (инсульт);

- черепно-мозговая травма (ушиб головного мозга);

- опухоли головного мозга;

- отравления (например: угарным газом, лекарственными препаратами);

- тяжелые инфекционные заболевания (клещевой энцефалит (заболевание, передающееся через укусы клещей рода Ixodes и проявляющееся слабостью в конечностях и выраженной интоксикацией), грипп (вирусное заболевание, поражающее дыхательную систему и проявляющееся выраженной интоксикацией));

- хирургические вмешательства на головном мозге.

LookMedBook напоминает: что данный материал размещен исключительно в ознакомительных целях и не заменяет консультацию врача!

Диагностика отека головного мозга у ребенка

- Анализ жалоб и анамнеза заболевания.

- Как давно появились подобные жалобы (головная боль, слабость, сонливость).

- Предшествовало ли какое-то событие появлению указанных жалоб:

- травма головы;

- появление признаков неврологической патологии (слабость в руках и ногах, асимметрия лица, нечленораздельность речи);

- нейрохирургическая операция, отравление (угарным газом).

- Неврологический осмотр: оценка уровня сознания (насколько активно пациент вступает в речевой контакт, открывает ли глаза по команде или на болевой раздражение), а также поиск признаков неврологических нарушений (слабость в конечностях, асимметрия лица, косоглазие), имеющих первичное значение в сравнении с признаками отека головного мозга.

- Осмотр глазного дна: при отеке головного мозга наблюдается отек диска зрительного нерва с нечеткостью его границ.

- Измерение внутричерепного давления — для этого в полость желудочков головного мозга или в его ткань устанавливается специальный датчик, измеряющий давление.

- Люмбальная пункция: с помощью специальной иглы делается пункция (прокол) субарахноидального пространства спинного мозга на поясничном уровне (через кожу спины). В случае отека головного мозга, а значит повышения внутричерепного давления, ликвор (цереброспинальная жидкость, обеспечивающая питание и обмен веществ в головном мозге) вытекает под давлением, иногда струей.

- КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография) головы: позволяет послойно изучить строение головного мозга и определить признаки отека головного мозга (уменьшение пространства между мозгом и костями черепа, сдавление и деформация желудочковой системы).

- Возможна также консультация детского нейрохирурга.

Лечение отека головного мозга у ребенка

Нехирургические методы.

- Дегидратация — введение больших доз препаратов, выводящих жидкость из организма (диуретики): гормональные препараты — улучшают функцию гематоэнцефалического барьера (специальная система, ограничивающая поступление некоторых веществ в ткань головного мозга), уменьшают проницаемость сосудов головного мозга.

- Противосудорожные препараты — при возникновении судорог.

Хирургические методы: декомпрессивная краниотомия (открытие полости черепа с формированием дефекта костей черепа — при этом резко снижается давление внутри полости черепа).

Также проводится лечение заболевания, вызвавшего отек головного мозга:

- нарушение мозгового кровообращения — коррекция артериального (кровяного) давления, препараты, улучшающие питание головного мозга (нейротрофики), улучшающие текучесть крови (антиагреганты);

- черепно-мозговая травма — удаление скопления крови, разрушенной ткани мозга;

- опухоли головного мозга — удаление опухоли;

- отравления — дезинтоксикация (удаление токсина из крови);

- тяжелые инфекционные заболевания — антибактериальная и противовирусная терапия.

Осложнения и последствия отека головного мозга у ребенка

- Дислокационный синдром — при этом часть мозга ущемляется внутри полости черепа относительно неподвижных образований (серп мозга, намет мозжечка), что приводит к выраженным неврологическим нарушениям (полное отсутствие сознания, нарушение ритма дыхания, падение артериального (кровяного) давления).

- Риск летального исхода.

Профилактика отека головного мозга у ребенка

Профилактика развития отека головного мозга обычно несостоятельна, так как он развивается вторично, на фоне других тяжелых заболеваний.

Имеет смысл проводить следующие мероприятия:

- учет вводимой жидкости у пациентов, находящихся на лечении;

- профилактическое применение гормональных препаратов (улучшение функций гематоэнцефалического барьера (специальная система, ограничивающая поступление некоторых веществ в ткань головного мозга), уменьшение проницаемости сосудов головного мозга).

Источник

Отек мозга у ребенка: причины, клиника, лечениеа) Определение и клинические проявления. Отек мозга определяется как повышение объема головного мозга вследствие увеличения содержания в нем воды. Отек является важной причиной повышения ВЧД. Тем не менее, локализованный отек не обязательно вызывает внутричерепную гипертензию, однако может привести к очаговой дисфункции. Диагностика отека мозга может быть сложна. Клинические проявления включают признаки повышенного ВЧД, а дифференциация отека мозга от застойного полнокровия мозга, т. е. увеличения объема крови в головном мозге, может быть трудной. Повышение объема крови может быть вызвано эпилептической активностью, параличом сосудов вследствие асфиксии, травмой головы, повышением содержания СO2 в крови вследствие заболеваний легких или сердца, венозной обструкцией и эффектами препаратов, таких как нитраты, хлорпромазин и галотан. Отек мозга может быть выявлен при визуализации. КТ может демонстрировать диффузное или локализованное небольшое ослабление сигнала в результате высокого содержания воды. На МРТ отек часто проявляется интенсивным сигналом на Т2-взвешенных спин-эхо последовательностях (Barnes et al., 1987). Диффузионно-взвешенная МРТ и диффузионно-тензорная МРТ, позволяющие точнее изучить содержание воды и подвижность, могут дать информацию о локализации отека относительно различных клеточных компартментов и могут быть полезны при определении тактики лечения (Lu et al., 2004; Sinha et al., 2004). Отек может быть изолированной находкой, например, у пациентов с диабетическим кетоацидозом (Rosenbloom et al., 1980) или после унилатерального или фокального эпилептического статуса. Отеком часто сопровождаются другие патологические процессы, такие как опухоли и абсцессы мозга. Клинические проявления отека мозга часто трудно отделить от проявлений причинного заболевания. Основным последствием отека мозга является уменьшение микроперфузии мозга и ишемия. По этой причине наличие отека мозга, вместе с другими нарушениями или изолированно, играет важную роль в ведении пациентов и в понимании клинической картины. б) Типы и причины отека мозга. Отек мозга можно разделить на несколько типов в зависимости от локализации и патогенеза, причем каждый тип отека преимущественно ассоциирован с определенными причинами. Вазогенный отек возникает вследствие повышенной проницаемости эндотелия капилляров гематоэнцефалического барьера, что приводит к экссудации богатого белками фильтрата плазмы во внеклеточную жидкость. Это тип отека вовлекает в наибольшей степени белое вещество мозга, с локальным или диффузным распространением. Вазогенный отек вызывают воспалительные процессы, такие как менингит или абсцессы; опухоли мозга; очаговые поражения, вызывающие воспалительную реакцию с помощью различных механизмов, такие как внутричерепные кровоизлияния или инфаркты; и расстройства, при которых преимущественно поражаются сосуды, такие как свинцовая энцефалопатия или гипертензивная энцефалопатия. Отек, появляющийся через несколько часов после травмы головы, вероятно, относится к этому типу, так же как и очаговый отек после сложного парциального эпилептического статуса, хотя, в обоих случаях, причин и механизмов может быть несколько. Лечение кортикостероидами эффективно только при этом типе отека. Цитотоксический отек может сосуществовать с вазогенным отеком. При этом типе клеточные компоненты мозга, особенно астроциты, но также нейроны и эндотелиальные клетки, подвергаются быстрому отеку в результате дисфункции мембран и ионных насосов. Последний обычно возникает вследствие дефицита энергии и может привести к смерти клеток, при которой отек становится необратимым. Самой частой причиной является гипоксия вследствие остановки сердца или вследствие любой причины гипоксически-ишемической энцефалопатии, хотя возможными причинами являются различные токсины и тяжелые инфекционные процессы, а также повышение ВЧД со снижением мозгового кровотока. Другие механизмы включают гибель нейронов после эпилептического статуса и артериального инфаркта. Гипоосмолярный отек развивается из-за разницы осмотического давления между низкой осмолярностью плазмы и более высокой осмолярностью глиальных клеток. Внутри астроцитов накапливается вода. Этот тип отека возникает при гипонатриемии, либо ятрогенной, либо вследствие неадекватной секреции АДГ у пациентов с сахарным диабетом при лечении кетоацидоза, и при синдроме нарушенного равновесия у пациентов, находящихся на диализе по поводу почечной недостаточности или по другим причинам. Интерстициальный отек вызывается трансэпендимальной резорбцией СМЖ из желудочков во внеклеточное пространство у пациентов с гидроцефалией. Этот тип отека хорошо виден при КТ или МРТ, которые демонстрируют снижение аттенуации в перивентрикулярных областях, особенно вокруг передних и задних рогов. Гидростатический отек возникает, когда повышение внутрисосудистого давления передается на капиллярное ложе вследствие недостаточного повышения сосудистого сопротивления, что приводит к выходу жидкости во внеклеточное пространство. Это происходит при нарушении сложных механизмов ауторегуляции сосудов мозга. Интрамиелиновый отек встречается реже. Он наблюдается, как правило, после интоксикации, например, триэтилтином и гексахлорофеном. Отек локализуется между пластинками миелина, формируя интра-миелиновые «пузыри». Этот тип отека всегда является диффузным, вовлекает в основном белое вещество и может поражать спинной мозг.

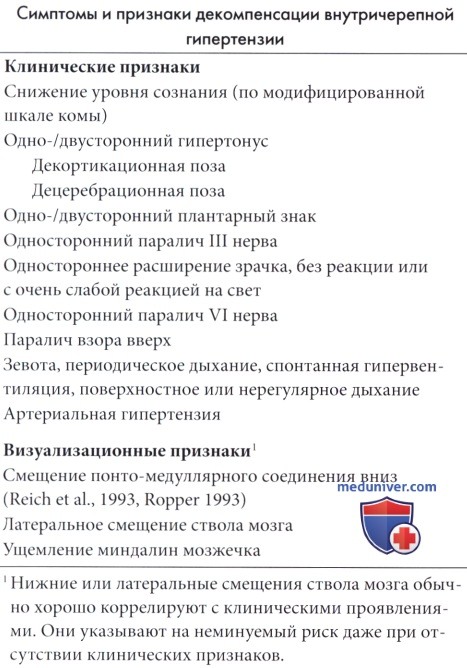

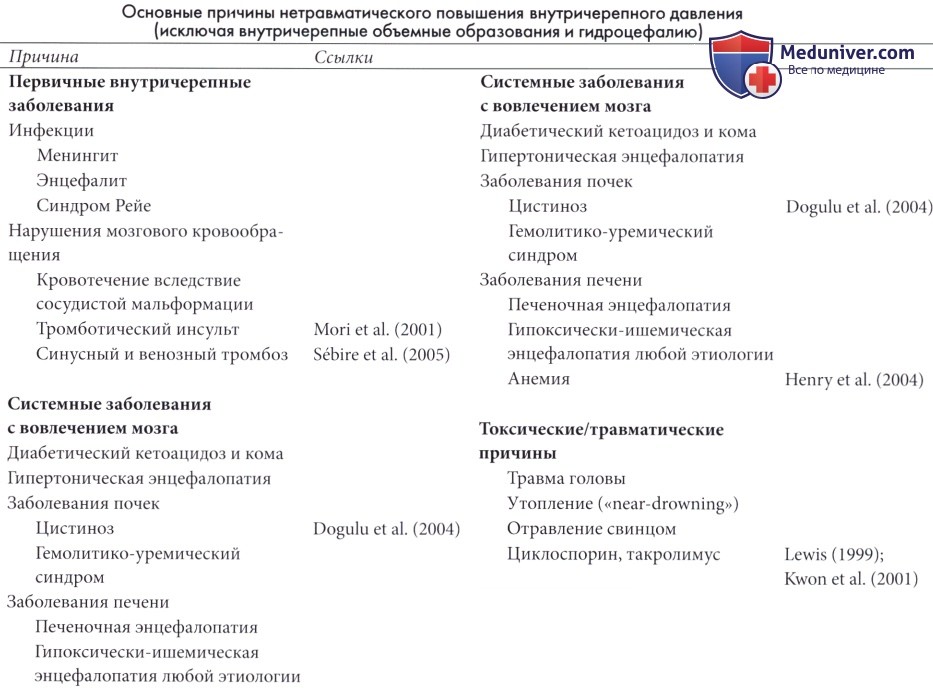

в) Лечение повышенного внутричерепного давления. Повышение ВЧД является одной из основных проблем при опухолях мозга и других объемных образованиях, а также при некоторых острых патологиях, таких как травма, инфекции ЦНС и ишемия. Повышенное ВЧД вызывает многие осложнения, включая смещение структур мозга и грыжу, поэтому требует раннего распознавания и лечения. В таблице ниже перечислены симптомы и признаки угрожающих жизни осложнений. Эти проявления обычно относятся к грыже, хотя они могут быть вызваны высоким ВЧД со сниженным мозговым кровотоком, поэтому при снижении давления часто достигается регрессия симптомов. В хронических случаях, например, при опухолях мозга, достаточным обычно является лечение причины (удаление образования). В острых ситуациях, однако, лечение причины столь же необходимо, но может быть недостаточным. Наиболее частые причины острого повышения ВЧД перечислены в таблице ниже. В таких случаях часто необходимо быстрое снижение ВЧД, что может значительно улучшить исход (см. Minns, 1991). Целью лечения является снижение ВЧД для поддержания мозгового перфузионного давления выше 50 мм рт. ст., что гарантирует нормальную оксигенацию мозга. Мозговое перфузионное давление равно разнице между средним системным давлением и ВЧД. Следовательно, жизненно важным является поддержание системной циркуляции. ВЧД можно определить различными способами, но одиночное измерение имеет малую ценность для правильного ведения пациента. По этой причине все большее применение находит постоянный мониторинг ВЧД. Тем не менее, следует подчеркнуть, что гораздо более важным является неотложное лечение причины, например, менингита, чем постановка монитора ВЧД (Kirkham, 1991). Когда перфузия мозга приближается к нулю, при допплеровском исследовании обычно наблюдается обратный кровоток в течение диастолы, а на ЭЭГ выявляется замедление и низкая амплитуда коррелирующие с недостатком перфузии мозга. Лечение повышенного ВЧД, независимо от причины, включает обязательное исключение всех факторов, таких как болезненные стимулы, которые могут транзиторно повысить ВЧД. Следует ограничить кристаллоидные растворы до 60-70% от возрастной нормы и избегать гипоосмотических жидкостей. Следует быстро восстановить адекватную циркуляцию, при необходимости с помощью объемозамещающих растворов и вазопрессорных препаратов, таких как допамин (10-20 мкг/кг/мин); затем следует поддерживать кровообращение с помощью более низких доз (2 мкг/кг/мин). Следует проводить интенсивное лечение судорог, которые приводят к вторичному ухудшению. Вероятно, целесообразно назначение маннитола (0,25-2 мг/кг в 20% растворе) болюсно в течение 10-15 минут на раннем этапе лечения. Этот препарат имеет высокую эффективность в снижении ВЧД; максимальное действие наступает в течение 30 минут, эффект длится от двух до шести часов. Длительное применение может сопровождаться рикошетной внутричерепной гипертензией и усилением вазогенного отека (Kaufmann и Cardoso, 1992), поэтому вместо регулярных доз без мониторинга, предпочительнее нерегулярное использование небольших доз (0,25 мг/кг) в ответ на острые повышения ВЧД. Некоторые авторы рекомендуют более высокие дозы (Cruz et al., 2004).

Гипервентиляция вызывает церебральную вазоконстрикцию и уменьшает объем крови в мозге, по крайней мере, в начальной стадии. Влияние длительной гипервентиляции является спорным, так как вазоконстриктивный эффект может исчезать, а гемодинамика у бессознательного пациента часто нарушена так, что уменьшение СО2 может сопровождаться повышением мозгового кровотока (Kirkham, 1991). Гипервентиляция со снижением рСО2<25 мм рт. ст. (3,3 кПа) может сопровождаться ишемией мозга, хотя компенсаторные механизмы уменьшают или подавляют этот эффект. Стероиды эффективны главным образом при лечении перифокального отека при опухолях или абсцессах. Широко применяется дексаметазон. Препарат обычно назначается внутривенно в дозе 0,1-0,25 мг/кг массы тела в начале лечения, а затем может быть продолжен парентерально или перорально в общей дозе 0,25-0,5 мг/кг/день, разделенной на четыре приема (Han и Sun, 2002). Пульс-терапия высокими дозами может быть более эффективной. Барбитуратная кома не показана, возможно, за исключением случаев не поддающейся лечению внутричерепной гипертензии или повышения ВЧД в связи с эпилептическим статусом. Предполагаемое протективное влияние барбитуратов на мозг не было подтверждено. Часто применяется тиопентал в дозе 3-5 мг/кг в течение 10-20 минут, с последующими инфузиями 1-2 мг/кг с интервалами один или два часа. Препарат сильно влияет на мониторинг ЭЭГ. Некоторые врачи до сих пор применяют гипотермию, хотя ее роль является спорной. Дренирование СМЖ рекомендуется редко, за исключением случаев псевдотумора мозга, при которых оно может выполняться повторными люмбальными пункциями. Наружное отведение СМЖ может быть эффективно у некоторых нейрохирургических пациентов, однако высокий риск инфекции ограничивает использование этого метода специализированными отделениями. Хирургическая декомпрессия является исключительной мерой по спасению жизни с весьма ограниченными показаниями для проведения. — Также рекомендуем «Опухоль спинного мозга у ребенка: причины, клиника, лечение» Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 31.12.2018 |

Источник

В процессе родов ребенку, как и роженице, приходится несладко, даже если все проходит без осложнений. Стремительные, затяжные или патологические, они несут опасность в первую очередь для малыша. Последствиями таких родов становятся травмы, которые пагубно сказываются на здоровье и дальнейшей жизни ребенка. Самой распространенной патологией у новорожденных, вызываемой родовой травмой, является отек головного мозга (ОГМ).

Что такое отек головного мозга и почему он бывает у младенцев?

По сути, отек мозга у новорожденных является процессом, в результате которого скопление жидкостей в тканях мозга приводит к значительному увеличению его объемов. На вид голова может и не иметь внешних припухлостей и увеличенных областей, что и затрудняет диагностику патологии.

Помимо травмы, полученной при родах, ОГМ вызывают:

- внутриутробная гипоксия;

- асфиксия в момент рождения (из-за обвития пуповиной, проникновения околоплодных вод или мекония в дыхательные пути);

- наличие опухоли;

- микроэмболия и газовая эмболия сосудов мозга;

- абсцессы;

- инфекции (бактериальный или вирусный менингит, энцефалит).

Перивентрикулярный отек мозга часто образуется у недоношенных детей. Основной причиной его появления считается кислородное голодание. Диагностируется перивентрикулярный отек у младенцев при помощи УЗИ.

Симптомы и виды патологии

Скопление жидкости в тканях мозга новорожденного провоцирует стремительное ухудшение его состояния. К признакам заболевания относят:

- выбухание родничков;

- повышение температуры тела до критических показателей;

- нарушение сна;

- сильный и безостановочный плач;

- отказ от пищи;

- помутнение сознания;

- конвульсии и судороги;

- рвоту;

- неадекватную реакцию на внешние раздражители;

- бледность кожных покровов.

Зачастую признаки заболевания проявляются еще в роддоме, если позже, родителям необходимо скорее обратиться за медицинской помощью. Педиатры для уточнения диагноза проводят визуальный осмотр и назначают инструментальные виды исследований:

- МРТ;

- электроэнцефалографию;

- осмотр глазного дна.

После проведения диагностических мероприятий устанавливается вид заболевания. Исходя из локализации ОГМ, его разделяют на локальный и диффузный. При локальном поражается один участок, и в этом случае симптомы проявляются постепенно. Диффузный захватывает и полушария, и сам ствол мозга, что влечет за собой ярко выраженную симптоматику и тяжелые последствия.

В зависимости от причины образования патологии поражение мозговых структур может быть:

- вазогенным, спровоцированным наличием опухолей и эмболии;

- цитотоксическим, образующимся из-за асфиксии;

- осмотическим, проявляющимся после проникновения околоплодных вод в дыхательные пути.

Возможные последствия ОГМ у детей

Как и любое другое заболевание, вовремя диагностированный и пролеченный ОГМ у новорожденного имеет минимум негативных последствий. Терапия такой патологии всегда проводится в условиях стационара и заключается в следующем:

- Уменьшение отечности и вывод излишней жидкости из организма. Для этого назначается курс диуретиков.

- Восстановление нервных клеток.

- Устранение судорог, для чего назначают миорелаксанты, подходящие по возрасту.

- Улучшение кровообращения и метаболизма мозга. Лучше всего для этого подходят ноотропные препараты.

- Предотвращение дальнейшего увеличения пораженных областей посредством введения кортикостероидных медикаментов.

- Восстановление дыхания путем подключения к аппарату ИВЛ (в особо тяжелых случаях).

Каким бы ни было лечение, последствия перенесенного ОГМ будут присутствовать в дальнейшей жизни ребенка. К примеру, он будет находиться на диспансерном учете у невропатолога. В случаях существенных задержек в развитии и отсутствии речи придется долго наблюдаться у психиатра.

Погибшие в результате развития заболевания нервные клетки головного мозга могут значительно снизить умственные способности ребенка в будущем. От того, на какой стадии была обнаружена болезнь и какую часть мозга она затронула, зависит и то, насколько ребенок будет физически развит. Иногда к первому году малыши догоняют своих сверстников и ничем от них не отличаются ни в поведении, ни в овладении определенными навыками и умениями.

Особо тяжелые случаи могут спровоцировать развитие ДЦП и эпилепсии. Перивентрикулярный отек приводит к развитию некроза тканей мозга. Известны случаи летальных исходов, когда поражения головного мозга ребенка были слишком обширными, и лечение оказалось несвоевременным либо неполным.

Врач-педиатр, врач аллерголог-иммунолог, окончила Самарский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия». Подробнее »

Источник