Основные звенья патогенеза одного из видов отека

Оглавление темы «Острая сердечная недостаточность»:

Патогенез отека легких. Механизмы отека легких.Основные патофизиологические механизмы отека легких заключаются в следующем. Причины роста гидростатического давления в капиллярах легких (более 28 мм рт. ст.):

• рост давления в легочных венах: окклюзия легочных вен, фиброзирующий медиастинит; Клинико-физиологические ситуации, сопровождающиеся уменьшением онкотического давления крови (менее или равном 15 мм рт. ст.): выраженная гипопротеинемия (но в одиночку она не вызывает развития ОЛ) при истощении, печеночной или почечной недостаточности либо обильной кровопотере. Рост проницаемости альвеолокапиллярной мембраны (острый респираторный дистресс-синдром взрослых — ОРДСВ): травма, шок («шоковое легкое»), тяжелая инфекция (пневмония), особенно с грамотрицательной септициемией, циркуляция инородных тел (бактериальных эндотоксинов); аспирация кислого содержимого желудка, повреждающего альвеолокапиллярную мембрану; ингаляция отравляющих веществ; влияние эндогенных вазоактивных веществ (цитокины, гистамин, кинины); острый геморрагический панкреатит; ДВС-синдром и иммунные факторы (ЛС, гиперчувствительный пневмонит). Малоизвестные факторы: высокогорный (при быстром подъеме на высоту в 3000—4000 м над уровнем моря, из-за вазоконстрикторной реакции на высотную гипоксию), нейрогенный или ОЛ вследствие ТЭЛА, передозировки общих анестетиков, наркотиков, длительного наркоза, интоксикации алкоголем. Реже причинами отека легких являются: прием больших доз АБ, симпатомиметиков, барбитуратов, салицилатов. В большинстве случаев ОЛ имеется комбинация этих механизмов. Больные с некардиогенным отеком легких в сознании обычно жалуются на затруднение дыхания (одышку), кашель, боли в грудной клетки, не связанные с поражением плевры. Объективно выслушиваются влажные хрипы; определяются цианоз, гипоксемия, гиперкапния и ацидоз (по данным КЩС), рентгенологически — нормальные размеры, контуры сердца и отсутствие линий Керли. Признаков ОЛЖН и системной объемной перегрузки также нет. В случае сомнений показан замер ДЗЛА путем постановки катетера Сван—Ганца. Если ДЗЛА нормальное, то это свидетельствует о том, что ОЛ не связан с патологией сердца. — Вернуться в оглавление раздела «Кардиология.» |

Источник

Отек – это избыточное накопление жидкости в межклеточном пространстве, в результате нарушения обмена воды между кровью и тканями.

Скопление жидкости в полостях тела получило название водянка.

Различают водянку брюшной полости – асцит, плевральный гидроторакс; перикардиальный – гидроперикардиум и др.

Жидкость, скапливающаяся в этих полостях, называется транссудатом.

Основные местные факторы развития отеков:

а) повышение гидростатического давления в капиллярах;

б) снижение гидростатического (механического) давления в тканях;

в) снижение онкотического и/или осмотического давления плазмы;

г) увеличение онкотического давления периваскулярной жидкости;

д) увеличение проницаемости капилляров;

е) нарушение оттока лимфы.

В зависимости от того, какой из перечисленных факторов является ведущим в патогенезе отека, их делят на:

— гидростатические (гемодинамические, механические, застойные);

— онкотические;

— мемброногенные;

В основу клинической классификации отеков положены два принципа:

— причинный и органный.

В соответствии с этим отеки делят на:

— сердечные,

— почечные,

— воспалительные,

— аллергические

— кахектические

— эндокринные.

Выделяют две группы причин ведущих к развитию отека:

а) патологические состояния, сопровождающиеся задержкой Nа,:

— заболевание почек;

— цирроз печени.

— избыток минералкортикоидов:

— применение лекарств (кортикостероиды, нестероидные противовоспалительные препараты)

б) гипопротеинемии – болезни печени, нефротический синдром.

Причины и патогенез гемодинамических отеков.

Развитие этих отеков связано с увеличением гидростатического давления в капиллярах из-за нарушения оттока венозной крови. Первичное увеличение А/Д, как правило, не ведет к возникновению отеков.

Венозный оттек нарушается при целом ряде патологических состояний:

— венозная гиперемия в большом или малом круге кровообращения при недостаточности кровообращения;

— флеботромбозы;

— сдавливание вен матки при беременности.

Способствует развитию гемодинамических отеков также снижение тканевого механического сопротивления из-за обеднения тканей колагенном (при воспалении); снижение давления в полостях, например, в плевральной (что может привести к развитию гидроторакса.

Первоначально гемодинамические отеки возникают на ногах, а затем «поднимаются» в верхнюю часть туловища.

Причины гипоонкотических отеков.

При снижении концентрации белка плазмы крови ниже 5% онкотическое давление в ней становится неспособным удерживать воду в просвете капилляра и она начинает выходить в ткани.

К гипоонкии приводят:

а) протеинурия;

б) нарушение белков – синтетической функции печени;

в) значительные потери белка при энтеропатиях, обширных ожогах;

г) белковое и полное голодание.

Иногда данный вид отеков развивается при при нормальном содержании белка, но при выраженной диспротеинемии, когда резко снижен альбумин – глобулиновый коэффициент ( в норме 2:10).

Развитие отека по онкотическому механизму наблюдается при тканевой гиперонкии. Отек в этом случае носит местный характер.

Это происходит при:

— выходе плазменных белков в ткани;

— выходе клеточных белков при их альтерации

— повышении гидрофильности белков в межклеточном пространстве под влиянием ионов H,Nа, гистомина, серотоина, тироксина, при дефиците Са.

Патогенез мемброгенных отеков.

Мембраногенные отеки связаны с повышенной проницаемостью стенки сосудов. К повышению проницаемости сосудистой стенки приводят различные нейрогенные механизмы, яды, ацидоз, повышение температуры, а также биологически активные вещества — гистамин, брадикинин, серотонин.

Множество этих причин, повышающих проницаемость капилляров, предполагает участие мембранного фактора в развитии самых различных отеков, но ведущим он является для воспалительного, аллергического, токсического и ангионевротического отеков. Повышение проницаемости сосудистой стенки ведет в данном случае к выходу большого количества альбуминов в межклеточную жидкость ,а альбумины эффективно связывают и удерживают жидкость в тканях.

Механизмы развития лимфогенных отеков.

Лимфогенный отек обусловлен нарушением отека лимфы, что ведет к накоплению в тканях отечной жидкости богатой белком.

Причинами затрудненного оттока лимфы могут быть врожденная гипоплазия лимфотических сосудов, сдавление их рубцами или сдавление опухолями и метастазами.

Длительный лимфатический отек ведет к накоплению в ткани белка с последующим разрастанием коллагановых волокон и деформацией органа – слоновостью.

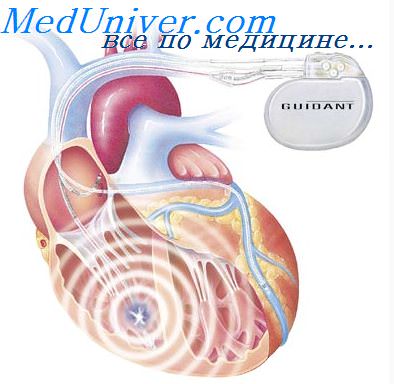

Патогенез сердечных отеков.

Механизм развития сердечных отеков можно представить в виде схемы:

Снижение сократительной способности миокарда

Снижение ОЦЖ и венозный застой.

_________________________________________________________

Затруднение

| оттока крови по венозной системе. | снижение почечного кровотока | Раздражение волюморецепторов правого предсердия | Гипоксия тканей. |

| Активация Ренин – ангиотензин- альдостеронового механизма. | Ацидоз | ||

| Увеличение реабсорбцииNа | Увеличение проницаемости местных сосудов. | ||

| Увеличение Р осм. | |||

| Увеличение выработки АДГ | |||

| Задержка воды |

Нефротический отек связан с массивной почечной протеинурией, развитием гипопротеинемии, гипоонкии и переходом значительного количества жидкости в ткани. Формирующаяся при этом гиповолемия и снижение ОЦК включает ренин- ангиотезин – альдостероновый механизм задержки Nа, к этому подключается АДГ-механизм задержки воды.

Патогенез почечных (нефротических) отеков.

Подобная двойственность механизмов: гипоонкия с одной стороны и задержка H2О почками с другой, делает нефротические отеки весьма выраженными и стойкими.

Патогенез нефритических отеков.

Нефритические отеки возникают при заболеваниях почек с преимущественным диффузным поражением клубочкового аппарата воспалительного и/или аллергического происхождения в корковом слое почек обуславливает усиление секреции ренина юкстагломерулярными (ЮГА) клетками, что, в свою очередь, активирует систему ренин – ангиотензин – II- альдостерон – АДГ.

Это ведет к эадержке в организме Nа и воды. Важно, что для диффузного гломерулонефрита характкрно повреждение мембран микрососудов и, прежде всего, каппиляров во многих тканях и органах организма. Повышение их проницаемости является важным механизмом развития нефритических отеков. Постепенное поражение почек при гломерулонефрите ведет к такому же постепенному нарастанию отеков.

Впрочем, первоначально жидкость начинает выходить из сосудов, расположенных в рыхлых тканях. Поэтому раньше всего нефротические отеки возникают в сетчатке глаз, в области век, в мягких тканях лица, шеи, а затем и туловища.

Патогенез печеночных отеков.

В возникновении печеночных отеков главная роль отводится повреждению печеночной паренхимы при гепатитах и циррозе печени.

При этом безусловная роль принадлежит следующим механизмам:

а) – поврежденные гепотациты не синтезируют достаточного количества альбуминов, снижение концентрации которых в крови включает гипоонкотический путь перехода жидкости в ткани;

б) – развивающаяся при циррозе печени соединительная ткань, сдавливая кровеносные сосуды, является причиной портального застоя, что затрудняет отток крови от органов брюшной полости, приводя к формированию асцита;

в) – снижение ОЦЖ, вследствие задержки ее печенью приводит с одной стороны к снижению активности волюморецепторов левого предсердия и увеличению выброса АДГ, а с другой стороны – к раздражению волюморецепторов правого предсердия и повышению секреции альдостерона;

г) – печень с нарушенным кровотоком (застойная) плохо инактивирует гормоны, в том числе альдостерон и АДГ, которые способствует задержке солей и воды в организме.

Принципы терапии отеков.

Основными принципами терапии отеков является:

а) устранение причины вызвавшей развитие отека- если это возможно;

б) снижение активности альдостерона – назначение его антагонистов;

в) снижение активности АДГ – назначение диуретиков (фурасемид);

г) ограничение водной и солевой нагрузки;

д) воздействие на ведущие звенья патогенеза, специфичные для конкретного вида отеков.

Источник

- Патофизиология

- Общая нозология

/

Ниже рассмотрены наиболее важные характеристики общего учения о патогенезе: наличие этиологического фактора, порочный круг (от лат. cir- culus vitiosus), пусковой механизм, цепной процесс, основное звено патогенеза, специфические и неспецифические звенья, местные и общие явления, патогенные и адаптивные реакции.

Наличие причинного фактора заболевания или патологического процесса

Присутствие или отсутствие патогенного (причинного) фактора при уже возникшей болезни определяет особенности ее развития.

При одних болезнях патогенный фактор действует по принципу «включателя»: он запускает инициальное звено патогенеза. В дальнейшем формируется более или менее разветвленная цепь причинно-следственно связанных процессов, которая уже не нуждается в наличии причины болезни. Примерами таких болезней и патологических процессов могут быть опухоль, лучевая болезнь, инфаркт миокарда, ожог, отморожение ткани.

При ряде болезней их причина постоянно имеется в организме.

Это относится, например, к сахарному диабету, гипертиреоидным состояниям, многим И Б, так называемым симптоматическим артериальным гипертензиям и др. При указанных патологических состояниях механизм их развития поддерживается и аранжируется наличием в организме этиологического фактора.

Порочный круг патогенеза

Для патогенеза ряда болезней и патологических процессов характерно формирование порочных кругов. Это заключается в том, что одно из звеньев патогенеза является причиной расстройств, поддерживающих и/или потенцирующих действие данного звена. Например, при тепловом ударе существенное повышение температуры тела увеличивает нервно-мышечную возбудимость, что приводит к развитию судорог и усилению сократительного термогенеза. Последнее потенцирует повышение температуры и дальнейшее увеличение возбудимости нервных центров и мышц.

Пусковой (инициальный) механизм патогенеза

В патогенезе болезней и патологических процессов всегда есть стартовый, инициальный, пусковой механизм.

Этот механизм во многом определяет специфику болезненного состояния независимо от того, работает ли он на протяжении всего заболевания или лишь запускает его.

Важность обнаружения и понимания сути пускового механизма болезни заключается, с одной стороны, в возможности эффективного патогенетического лечения путем устранения этого механизма, а с другой — в прогнозировании дальнейших этапов патогенеза болезни. Так, знание того, что инициальным звеном патогенеза почечно-ишемической артериальной гипертензии является активация системы ренин—ангиотензин—альдостерон, позволяет врачу блокировать это звено с помощью лекарственных средств (ЛС) и эффективно лечить пациента.

Однако наличие лишь одного такого пускового механизма и/или продолжительное его действие характерны не для всех болезней. Так, формирующееся при гипертонической болезни стартовое патогенетическое звено в виде корково-подкоркового комплекса возбуждения сравнительно быстро активизирует другие механизмы повышения и стабилизации АД на высоком уровне: нейрогенный, почечный, эндокринный, гемический. После активации перечисленных звеньев патогенеза гипертонической болезни пусковой фактор может утратить инициирующее значение.

Основное звено патогенеза

Патогенез болезней имеет основное (главное, ведущее, ключевое, организующее) звено или несколько звеньев. Как правило, оно (они) действует (действуют) от начала до завершения процесса. Так, при заболеваниях с воспалительным компонентом в качестве основного звена выделяют образование и реализацию эффектов медиаторов воспаления; при различных видах анемии — гипоксию; при аллергических болезнях — образование и эффекты аллергических антител, сенсибилизированных лимфоцитов и медиаторов аллергии. Выявление ключевого звена или звеньев патогенеза обеспечивает проведение эффективной патогенетической терапии и профилактики патологических процессов и болезней. Вместе с тем при ряде болезней в настоящее время трудно выявить такое главное звено.

Цепной процесс патогенеза

Патогенез патологических процессов и болезней — динамичный цепной процесс. Это определяется тем, что пусковой патогенетический фактор вызывает более или менее разветвленную цепь других процессов — вторичных, третичных и последующих патогенных изменений. Так, при сахарном диабете ведущий патогенетический фактор — гипоинсулинизм (недостаточность инсулина и/или его эффектов) — обусловливает нарушение транспорта глюкозы в клетки, что приводит к расстройствам энергетического обеспечения, трансмембранного переноса ионов, субстратов обмена веществ и метаболитов, повреждению мембран и уменьшению активности ферментов. Указанные изменения, в свою очередь, вызывают нарушение функции органов, тканей и их систем, пластических процессов и каскад иных расстройств. В конечном счете видно, что СД — заболевание, характеризующееся существенными нарушениями метаболизма, структуры и функции органов и тканей, жизнедеятельности организма в целом.

Специфические и неспецифические звенья патогенеза

Среди звеньев патогенеза болезни или патологического процесса наряду со специфическими выявляются и неспецифические звенья. Так, для различных видов наследуемых анемий характерно наличие специфических дефектов НЬ: при талассемиях это несбалансированный синтез одной из цепей глобина — а, р и других, при серповидно-клеточной анемии в молекуле глобина остаток глутамина в 6-м положении от N-конца (3-цепи заменен на валин; при анемиях с наличием нестабильных молекул НЬ (т.е. агрегирующих в цито плазме эритроцита) есть замена какой-либо определенной аминокислоты на другую.

Наряду с этими патогенетическими звеньями, специфическими для каждой из названных разновидностей анемии, для всех анемий характерно наличие неспецифических, но значимых для их развития механизмов. К числу наиболее существенных среди них относят гипоксию, ацидоз, дисбаланс ионов и воды, активацию реакций липопероксидации и др. Своеобразная комбинация различной степени выраженности специфических и неспецифических патогенетических звеньев болезней в значительной мере определяет характерную клиническую манифестацию каждой из них.

Местные и общие звенья патогенеза

Патогенез болезней и большинства патологических процессов включает комплекс взаимосвязанных местных и общих (системных) звеньев. Значимость этих двух категорий патогенетических звеньев, как правило, различна и нередко меняется по ходу формирования болезни. Например, на начальных этапах патогенеза нефрита или цирроза печени особое значение имеют местные механизмы. Вместе с тем по мере прогрессирования названных форм патологии и особенно при развитии недостаточности функций печени или почек общие звенья патогенеза начинают играть доминирующую роль в нарушении жизнедеятельности организма.

В отличие от этого механизм развития, например, большинства эндокринопатий уже на ранних стадиях их развития включает системные, генерализованные патогенетические звенья. Примером может служить гиперкортицизм, сопровождающийся избыточным выделением в кровь глюко-, минерало- и андрогенных стероидов.

При этой болезни развиваются как локальные изменения в ткани коры надпочечников, имеющие свои характерные патогенетические звенья (приводящие к гиперпродукции гормонов, гиперплазии и гипертрофии гистологических элементов надпочечников и другим изменениям), так и общие. Последние связаны с эффектами избытка кортикостероидов. К ним относят патогенетические звенья артериальной гипертензии, гипергликемии, иммунодепрессии, дисбаланса ионов в крови и тканях, кардиопатии и др.

Взаимозависимость общих и местных механизмов развития болезней и патологических состояний проявляется также и тем, что регионарные (тканевые и/или органные) патологические процессы могут возникать в результате системных патогенных изменений, и наоборот. Примером первой ситуации могут быть местные патологические процессы (например, опухоли или воспаление в отдельных тканях и органах при иммунодефиците); примером второй — формирование недостаточности иммунной системы организма в результате опухолевого роста.

Патогенные и адаптивные реакции

Патогенез всех болезней и патологических процессов закономерно включает как патогенные, так и адаптивные (компенсаторные, защитные, репаративные, саногенные) реакции и процессы. Конкретная их комбинация, выраженность и значимость реакций и процессов широко варьируют у раз личных пациентов не только с разными формами патологии, но даже с одной и той же. Например, при аллергической форме бронхиальной астмы выявляются как патогенные эффекты (бронхоспазм, нарушение вентиляции и пер фузии легких, диффузии газов через аэрогематический барьер), так одно временно и адаптивные.

Последние направлены на обнаружение, фиксацию, деструкцию и элиминацию из организма аллергена, повышение эффективности доставки и утилизации тканями кислорода, компенсацию сдвигов кислотно-основного состояния (КОС) организма и ряд других.

Общее учение о патогенезе содержит и ряд других положений. Они охарактеризованы в учебнике при изложении типовых или частных форм патологии.

Новые статьи

» Стронгилоидоз

Стронгилоидоз — хронически протекающий геогельминтоз с преимущественным поражением ЖКТ и общими аллергическими проявлениями.

Основной источник заражения стронгилоидозом — больной человек. Некоторые… перейти

» Трихинеллез

Трихинеллез у человека — это острый зооноз с природной очаговостью, протекающий с лихорадкой, мышечными болями, отеком лица, кожными высыпаниями, высокой эозинофилией, а при тяжелом т… перейти

» Энтеробиоз

Энтеробиоз — кишечный гельминтоз, вызываемый мелкой нематодой Enterobius vermicularis, со стертым и невыраженным течением, наиболее распространенный признак которого — перианальный зуд, возникающий на… перейти

» Аскаридоз

Аскаридоз — кишечный гельминтоз, вызываемый нематодой Ascaris lumbricoides, протекающий с поражением ЖКТ, интоксикацией, аллергическими реакциями.

Аскаридоз — один из самых распространенных гельмин… перейти

» Альвеококкоз

Альвеококкоз (Alveococcosis) — зоонозный биогельминтоз, вызываемый личиночной стадией цепней Echinococcus multilocularis, с хроническим прогрессирующим течением, развитием в печени и других органах мн… перейти

» Эхинококкоз

Эхинококкоз (Echinococcosis) — зоонозный биогельминтоз, вызываемый личиночной стадией цепня Echinococcus granulosus, характеризуемый хроническим течением и развитием преимущественно в печени, реже в л… перейти

Источник