Костный отек в подвздошной кости

На долю новообразований в костной ткани приходится примерно 1% всех случаев. Речь идет о тех опухолях, которые возникли непосредственно в кости, первично. Чаще встречается метастатический рак, возникающий вследствие распространения метастазов опухоли другого органа.

Новообразования кости называются саркомами. Источником роста для них могут быть костная ткань и хрящевая. Кости таза, в том числе подвздошная, менее подвержены возникновению онкологии, чем трубчатые.

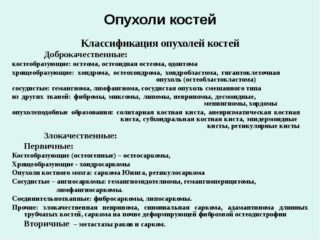

Классификация новообразований в подвздошной кости

Исходя из структуры и клинических проявлений, выделяют следующие виды опухолей:

Исходя из структуры и клинических проявлений, выделяют следующие виды опухолей:

- костеобразующая: эностоз, остеоид остеома, остеосаркома, остеобластома, остеохондрома, экзостоз;

- хрящеобразующая: энхондрома, хондросаркома;

- костномозговая: саркома Юинга, миелома;

- опухоль сосудистого происхождения: гемангиома, гемангиосаркома;

- прочие виды: фибросаркома, липобластома (жировик), невринома.

Существует также гигантоклеточная опухоль, ей чаще подвержены молодые люди. Редко метастазирует, но подвержена рецидивам, поражает кости конечностей, реже кости таза.

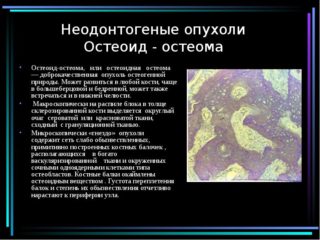

Остеоид остеома подвздошной кости характерна для детей и людей до 30 лет. Имеет небольшой размер (до 1 см) и формирует нарост, трудно отличимый от костной ткани. Обычно обнаруживается в детстве случайно.

Эностозы – доброкачественные опухоли, в величину достигают 2 см, имеют вид узелков. Сами по себе опасности не представляют, поэтому терапия обычно не назначается. Исключение составляют случаи, когда образование может стать причиной заращения костномозгового канала. Преимущественно встречается эностоз крыла левой или правой подвздошной кости.

В тазовых костях образуются преимущественно остеосаркомы, хондросаркомы, саркомы Юинга, фибросаркомы и фиброзные гистиоцитомы. Другие виды, такие как гемангиома подвздошной кости, диагностируются намного реже.

Остеосаркома – самая распространенная разновидность рака костей. Чаще встречается у мужчин старше подросткового возраста. Поражает обычно нижние конечности. Характеризуется агрессивным течением.

Остеосаркома – самая распространенная разновидность рака костей. Чаще встречается у мужчин старше подросткового возраста. Поражает обычно нижние конечности. Характеризуется агрессивным течением.

Хондросаркома – новообразование в подвздошной кости, поражающее хрящевую ткань. Является второй по частоте разновидностью саркомы. Течение медленное, с поздними метастазами. Растет в сторону костного мозга. Более подвержены люди зрелого возраста.

Саркома Юинга преимущественно обнаруживается в подвздошной кости. Заболеванию подвержены люди до 30 лет. Это быстрорастущая опухоль, рано метастазирующая, ей присуждают 4 степень злокачественности. Трудно диагностируется вследствие сходства с иными мелкоклеточными видами рака.

Фибросаркома образуется в длинных трубчатых костях и тазу. У нее долгий бессимптомный период, что затрудняет диагностику на ранних стадиях. Метастазы возникают в первые 5 лет.

Фиброзная гистиоцитома – опухоль, развивающаяся в мягких тканях. Может поражать органы малого таза с последующим прорастанием в кости таза и бедра. Является чрезвычайно злокачественной.

Симптомы опухоли подвздошной кости

На ранних стадиях новообразование в подвздошной кости практически никак не проявляет себя. К симптомам на начальном этапе болезни относятся:

На ранних стадиях новообразование в подвздошной кости практически никак не проявляет себя. К симптомам на начальном этапе болезни относятся:

- слабовыраженная тупая боль в области таза и ягодицах, усиливающаяся при ходьбе;

- кратковременное повышение температуры до субфебрильной (37).

По мере роста опухоли, симптомы усиливаются:

- выраженная боль в области таза;

- хромота;

- увеличение размера опухоли, что может стать заметно невооруженным взглядом;

- интоксикация организма: слабость, снижение веса, утомляемость, температура;

- поражение органов, соприкасающихся с образованием;

- нарушение функционирования нервов и прилежащих сосудов.

Впоследствии ограничивается подвижность в пораженной области. Боль становится сильной, слабо реагирующей на воздействие анальгетиков, усиливающейся ночью. В результате распространения метастазов нарушается работа отдаленных от очага органов и систем.

Постановка диагноза

Опухоль подвздошной кости на рентгене

Основным способом диагностики опухоли подвздошной кости является рентген. Исследованию подвергается весь таз, снимки делают в нескольких проекциях. На наличие новообразования будут указывать: очаги разрежения в подвздошных костях, гиподенсный очаг, прорастание в мягкие ткани.

Также применяют иные методы:

- анализ крови;

- компьютерную томографию (КТ);

- МРТ с послойной визуализацией первичной опухоли;

- сцинтиграфию;

- УЗИ;

- радиоизотопное сканирование костей;

- ангиографию;

- биопсию фрагментов опухоли.

Во время обследования используется комплексный подход, оценивается размер опухоли, ее соотношение с окружающими тканями, определяется структура. Также производится поиск возможных метастазов с помощью рентгена и УЗИ, начиная с легких и брюшной полости — самых частых органов-мишеней.

Методы терапии

Выбор плана лечения рака подвздошных костей зависит от локализации, структуры, размера образования, от общего состояния пациента, его возраста, степени отягощенности анамнеза.

Основными методами лечения являются:

- хирургическое удаление опухоли;

- лучевая терапия;

- химиотерапия.

В основном это операция и химиотерапия, так как облучение при раке подвздошных костей не дает достаточного эффекта.

Наиболее частая схема лечения:

- удаление первичной опухоли путем резекции образования и окружающих тканей;

- удаление метастаз;

- химиотерапия;

- облучение очага при необходимости;

- реабилитация.

Химиотерапия при раке подвздошной кости проводится курсом от 8 месяцев до года. Имеет два периода: предоперационный и послеоперационный. Первый период длится несколько недель и способствует уменьшению опухоли для облегчения ее удаления. Второй продолжается несколько месяцев и проводится для уничтожения оставшихся в организме раковых клеток. Схема химиотерапии подбирается индивидуально, исходя из характеристик опухоли и состояния пациента.

Химиотерапия при раке подвздошной кости проводится курсом от 8 месяцев до года. Имеет два периода: предоперационный и послеоперационный. Первый период длится несколько недель и способствует уменьшению опухоли для облегчения ее удаления. Второй продолжается несколько месяцев и проводится для уничтожения оставшихся в организме раковых клеток. Схема химиотерапии подбирается индивидуально, исходя из характеристик опухоли и состояния пациента.

Хирургическое удаление является преимущественным методом лечения. Опухоль стараются убрать, не повреждая ее, иссекая края вплоть до здоровой ткани. Кость при этом стараются сохранить, впоследствии проводя реконструкцию дефекта.

При некоторых видах рака операция невозможна. Саркома Юинга диагностируется на том этапе, когда присутствуют множественные метастазы, поэтому вводятся новые схемы химиотерапии, производится тотальное облучение и пересадка стволовых клеток.

Врачи не рекомендуют в качестве метода терапии, народные средства и самолечение. Это грозит ухудшением состояния больного и потерей времени.

Профилактические меры и прогноз

Специфическая профилактика отсутствует. После проведенного лечения все пациенты находятся под наблюдением онколога, проходят регулярные профилактические осмотры и обследования. Важно внимательно отмечать любые изменения в состоянии здоровья, контролировать появление тревожных признаков.

В первые два года пациент проходит обследование каждые 3 месяца, на третий год – раз в 4 месяца, на четвертый – дважды в год, а после пяти лет посещения врача становятся ежегодными. Если в промежутке между осмотрами возникают жалобы, посещение онколога проводится внепланово.

Пятилетний прогноз при раке таза в случае своевременного лечения благоприятен – 80-90%. Из группы низкого риска (масса опухоли до 70 мл) выживают до 97% пациентов. При высоком риске – до 40%.

Выживаемость после лечения зависит не только от стадии болезни и эффективности терапии, но и от образа жизни пациента. Увеличению продолжительности жизни способствует отказ от вредных привычек, соблюдение диеты и физическая активность.

Источник

Красный костный мозг – особое вещество, представляющее собой субстанцию полужидкой консистенции. Его цвет объясняется большим количеством кровеносных сосудов, пронизывающих так называемую ретикулярную строму, из которой он состоит. Костный мозг является важнейшей частью кроветворной системы человека, отвечающей за процесс гемопоэза – продуцирования новых кровяных клеток взамен погибающих в результате как естественного старения и отмирания, так и от различных заболеваний. Кроме того, он содержит в себе стволовые клетки. Отек костного мозга (ОКМ) – достаточно часто диагностируемая форма патологии этой ткани, входящая в число симптомов многих заболеваний и травм.

Основные причины

Основной причиной развития отека костного мозга являются различные повреждения: ушибы, переломы, вывихи

Бȯльшая часть красного костного мозга находится внутри тазовых костей, ребер, грудины, костей черепа. Также он содержится внутри эпифизов – концевых отделов длинных трубчатых костей верхних и нижних конечностей, на которых расположены суставные головки крупных суставов: плечевого, локтевого, тазобедренного, коленного, голеностопного. Внутренняя часть эпифиза состоит из губчатого вещества, имеющего рыхлую ячеистую структуру с перегородками (трабекулами, балками). Трабекулы и служат вместилищем для костного мозга. Есть красный костный мозг и в полости каналов трубчатых костей – бедренной, большеберцовой и других. Его количество внутри костей, составляющих позвоночный столб, сравнительно невелико.

Первичный отек костного мозга

Патология может возникнуть на фоне любых костно-суставных заболеваний и травм. Основной причиной развития трабекулярного отека костного мозга становятся различные повреждения частей скелетного аппарата:

- Ушибы.

- Переломы.

- Вывихи.

В результате в костях образуются кровоизлияния – гематомы. Из травмированных кровеносных и лимфатических сосудов в костный мозг попадают кровь и лимфа, оказывающие на него давление, из-за чего и возникает отечность костно-мозговой ткани.

Отеки травматической этиологии, называемые первичными, обычно локализуются в кости, но иногда могут распространяться и на близлежащие органы: мышечно-связочный аппарат, сухожилия, синовиальную суставную оболочку.

Вторичный ОКМ

В тех случаях, когда отек костного мозга не носит травматического характера, а спровоцирован специфическими заболеваниями костных тканей, его называют вторичным. Такая форма отека может быть вызвана:

- поражениями костей инфекционной природы – остеомиелитом, туберкулезом. В качестве ответной реакции на инфицирование резко увеличивается выработка экссудата, который вызывает повышенное давление в области кости в целом и костного мозга в частности;

- воспалительными процессами в суставах – остеоартритом, ревматическим артритом;

- нарушением обмена веществ – подагрическим артритом;

- дегенеративно-дистрофическими поражениями суставов – остеоартрозом, ревматоидным артрозом, а также остеохондрозом, спондилолистезом, межпозвонковой грыжей, если речь идет о заболевании, имеющем вертебральную локализацию, то есть об отеке костного мозга в позвоночнике.

Вероятность развития вторичного ОКМ увеличивается у людей, страдающих сахарным диабетом либо хроническими патологиями нефрологической и/или кардиологической природы. Одной из причин скопления и задержки жидкости в организме является замедленное выведение из крови солей натрия, являющееся симптомом почечной и сердечной недостаточности.

Все признанные официальной медициной заболевания включены в список, носящий наименование МКБ-10 – международная классификация болезней десятого пересмотра, где каждое из них имеет индивидуальный буквенно-цифровой код для облегчения ведения записей в медицинской документации. Однако отек костного мозга в этот перечень не вошел, так как представляет собой не самостоятельную нозологическую единицу (заболевание), а симптом упомянутых выше патологий.

Виды отека костного мозга

Инфекционный отек костного мозга возникает вследствие вирусных поражений костной ткани (например туберкулезом )

Классификация разновидностей отеков красного костного мозга проводится по принципу определения их патогенетической и этиологической природы. На этом основании выделяются следующие виды ОКМ:

- Инфекционный – вызванный бактериальными, грибковыми и вирусными поражениями костной ткани, в том числе туберкулезом. В редких случаях в качестве причины отека костного мозга могут выступать гельминтоз и инвазии простейшими.

- Перифокальный отек костного мозга является следствием разрушения костной ткани новообразованиями – как доброкачественного, так и злокачественного характера.

- Реактивный отек костного мозга называется так потому, что становится реакцией на протекающие в организме скрытые либо слабовыраженные воспалительные процессы. В эту группу входят и отеки аллергического характера.

- Травматический, как видно из названия, возникает в результате повреждений костной ткани механическим, химическим и иным путем.

- Причиной асептического отека становятся хронические вялотекущие либо резко выраженные дегенеративно-дистрофические изменения костной ткани.

Кроме того, отеки костного мозга делятся на субхондральные и трабекулярные. Первые развиваются в костной ткани, служащей основой для суставного хряща, при вторых, являющихся наиболее распространенными, жидкость скапливается в перегородках губчатого вещества костей – трабекулах.

Локализация и симптоматика

Как уже упоминалось, отек костного мозга может проявляться практически на любом участке крупных частей скелетного аппарата – тазовых костях, бедренных и коленных суставах, позвоночном столбе. Он имеет как общую, так и специфическую симптоматику, в зависимости от зоны поражения.

Позвоночник

Чем выше расположена зона отека, тем более серьезны его последствия

Отек костного мозга позвоночника приводит к сдавливанию спинномозгового ствола. Это, в свою очередь, характеризуется различными, порой противоположными симптомами – от острой боли при малейшем движении до полной потери чувствительности, ведущей к параличу. Чем выше расположена зона поражения, тем более серьезны последствия отека. В некоторых случаях происходит нарушение функций органов малого таза и кишечника, которое может привести как к невозможности самостоятельного освобождения мочевого пузыря и прямой кишки, так и к неконтролируемому непроизвольному мочеиспусканию и дефекации.

Бедро и колено

В результате отека костного мозга в эпифизах большеберцовой кости, т.е. в области бедренного и коленного суставов, у человека возникают общетравматические симптомы: боль, кровоподтек, ощущение распирания в кости. Нога в месте травмы отекает, ее функциональные возможности нарушаются – она уже не может служить полноценной опорой при ходьбе. Диапазон движений в суставах ограничивается: конечность трудно согнуть/разогнуть, привести или отвести в сторону.

Тазовые кости

При отеке костного мозга в костях таза наблюдается выраженный болевой синдром при ходьбе и сидении, отдающий в одну или обе нижние конечности, гиперемия (покраснение) в области тазобедренного сустава. Хорошо заметно припухание и гипертермия (местное повышение температуры).

Долго не проходящая боль, припухлость, обширные гематомы являются характерными признаками отека костного мозга при травме любой другой части скелета, имеющей в себе достаточно большой объем данной кроветворной субстанции.

Также к общим для всех случаев отека костного мозга симптомам относится изменение данных лабораторного анализа крови. Для него характерны пониженные по сравнению с нормальным уровнем показатели гемоглобина – от 120 до 150 г/л, а также признаки анемии (малокровия). Это объясняется падением функциональных качеств кроветворного органа, который, будучи больным, уже не успевает поставлять организму нужное количество новых клеток крови взамен погибших.

Диагностика

Магнитно-резонансная томография позволит определить точную локализацию очага

При отеках костного мозга бывает необходима консультация врачей сразу нескольких специальностей, в числе которых хирург-травматолог, гематолог, иммунолог, онколог, инфекционист и другие профильные специалисты.

Нередко внешняя симптоматика носит нечеткий, смазанный характер, не позволяющий установить диагноз при визуальном осмотре. В этих случаях используются методы лабораторной и инструментальной диагностики. Больному при подозрении на отек костного мозга назначают:

- рентгенографическое исследование проблемных участков костного аппарата;

- магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая позволит определить точную локализацию очагов скопления экссудата;

- мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ). При этом механизм томографа проходит вокруг пациента по спирали, делая снимки сразу в нескольких ракурсах. МСКТ является более современным способом обследования, чем обычная компьютерная томография, и применяется для диагностики позвоночника с целью дифференциации позвоночных грыж и опухолевых новообразований от отека костного мозга этого органа;

- для исключения онкопатологий кости также проводится анализ крови на онкомаркеры;

- с аналогичной целью выполняется биопсия костной ткани и последующая передача ее на гистологическое исследование.

После рассмотрения результатов обследования медики принимают решение о характере терапии, которую следует применить в данном случае. Отсутствие своевременного и грамотного лечения при отеке костного мозга способно привести к самым серьезным осложнениям – от остеомиелита до сепсиса, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств могут закончиться даже летальным исходом.

Терапевтические методики

В зависимости от состояния больного и стадии развития патологии применяется консервативное либо оперативное лечение отека костного мозга. На раннем этапе заболевания предпочтение отдается консервативным методам.

Медикаменты

Таблетку глотают целиком, не разжевывая, запивая необходимым количеством воды (обычно назначают по 2-4 таблетки 2-3 раза в сутки)

В состав медикаментозной терапии при отеке костного мозга входят следующие препараты:

- Анальгетики ненаркотического типа – Анальгин, Аспирин, Парацетамол.

- В случае их недостаточной эффективности для снятия острого болевого синдрома врач может выписать рецепт на синтетический опиат Трамадол (Трамал). Прием лекарства должен проходить под контролем врача в течение строго ограниченного периода времени.

- Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) – Нимесулид, Диклофенак, Кеторол.

- Глюкокортикоиды для уменьшения экссудации.

- Витамины группы В, а также комбинированные препараты, в состав которых, помимо витаминов, входят анестетики – Комбилипен.

- Средства, улучшающие циркуляцию крови – Трентал, Актовегин.

При бактериальной этиологии отека костного мозга назначается курс антибиотиков. Если причиной патологии стала туберкулезная инфекция, необходимо использовать в лечении специфические противотуберкулезные средства.

Физиотерапия

После снятия острого воспаления для закрепления результата больной посещает сеансы физиотерапии. Наиболее эффективными в этом случае становятся:

- Магнитотерапия.

- Лечение лазером

- Иглоукалывание.

Эти процедуры способствуют рассасыванию экссудативной жидкости.

Хирургическое лечение

В том случае, если при помощи медикаментозного лечения и физиотерапевтических мероприятий не удается добиться купирования патологического процесса, пациенту рекомендуется хирургическое вмешательство. Своевременно проведенная операция позволяет радикально решить проблему, связанную с отеком костного мозга. В некоторых случаях – например, при ОКМ позвоночника – она является единственной возможностью исправить ситуацию.

Профилактика отеков костного мозга включает предупреждение травматизма, соблюдение умеренной двигательной активности, закаливающие процедуры и полноценное рациональное питание.

Источник