Клинические формы отека легкого

Содержание:

Отек легких – это патологическое состояние, при котором происходит резкое нарушение газообмена в легких и развивается гипоксия – недостаток кислорода в органах и тканях. Легкие отекают из-за резкого повышения давления в кровеносных сосудах, недостаточного количества белка или невозможности удерживать воду в жидкой части крови, которая не содержит клеток – плазме.

Термин «отек легких» используется для обозначения целой группы симптомов, которые наблюдаются при скоплении жидкости в легких за пределами кровеносных сосудов. Альвеола – это структурная единица легкого, которая имеет форму крошечного мешочка с тонкими стенками, оплетенного сетью мелких капилляров. Здесь постоянно происходит процесс газообмена – кислород поглощается кровью, выделяется углекислота, которую потом человек выдыхает наружу. Внутренняя поверхность легких устроена таким образом, что газообмен происходит очень быстро, этому способствуют и тонкие стенки каждой из альвеол. Но из-за строения легких происходит также и быстрое накопление жидкости, если произошло повреждение альвеол или по другим причинам. По сути, отек легких – это заполнение альвеол жидкостью из кровеносного русла вместо воздуха.

Виды отеков легких

Патологию принято разделять на два вида, в зависимости от причин, ее вызвавших:

- развивающийся вследствие воздействия токсинов, которые повреждают целостность стенок сосудов альвеол, что приводит к попаданию жидкости из капилляров в легкие – мембранозный отек;

- развивающийся вследствие болезней, при которых происходит увеличение гидростатического внутреннего сосудистого давления, при этом плазма выходит сначала в легкие, потом в альвеолы – гидростатический отек.

Причины отека легких

Легкие отекает не сами по себе, к этому приводят серьезные заболевания, а отек – следствие их. Основные причины это:

- воспаление легких (пневмония);

- сепсис;

- побочные эффекты приема некоторых лекарств (передозировка Фентанила, Апрессина);

- радиоактивное загрязнение;

- наркомания;

- тяжелые сердечно-сосудистые заболевания (при застое крови и левожелудочковой недостаточности — инфаркты, пороки сердца);

- хронические болезни легких (бронхиальная астма и эмфизема легких);

- ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии, предрасположенность к образованию тромбов, например, при диагностировании варикозного расширения вен и гипертонической болезни);

- заболевания, при которых наблюдается снижение количества белка в крови (цирроз печени, болезни почек, сопровождающиеся нефротическим синдромом);

- внутривенные капельницы большого объема;

- травмы мозга (кровоизлияние в мозг).

Когда необходима помощь врача?

Врачебная помощь нужна в любом случае, при обнаружении первых признаков отека, независимо от того, какие причины его вызвали. В подавляющем большинстве случаев необходима срочная госпитализация.

Если у больного диагностируются заболевания сердечно-сосудистой системы и наблюдается хронический и длительный отек легких по причине сердечной недостаточности, необходимо постоянно наблюдаться у лечащего врача, выполнять все его рекомендации и регулярно проходить диагностические и лабораторные исследования.

По поводу хронического отека легких необходимо постоянное наблюдение у специалистов:

- по внутренним болезням (терапевт);

- по сердечно-сосудистым заболеваниям (кардиолог);

- по легочным заболеваниям (пульмонолог).

Симптомы отека легких

Отек легких имеет очень характерную симптоматику, которая появляется внезапно. Развитие отека происходит очень быстро, и клиническая картина подразделяется на этапы, в зависимости от того, как быстро начальная стадия переходит в альвеолярную.

Патология делится на периоды, которые выделяются в формы болезни, в зависимости от скорости ее развития:

Острая форма, при которой признаки отека альвеол наступают в среднем через два-три-четыре часа после появления первых признаков интерстициального отека. Для острой формы характерны следующие заболевания:

- Пороки митрального клапана. У больного развивается отек легких после сильного волнения или физической нагрузки.

- Инфаркт миокарда.

Подострая форма, при которой симптоматика развивается в течение четырех-двенадцати часов. Отеку подвержены больные, у которых диагностированы:

- острая печеночная недостаточность;

- почечная недостаточность;

- врожденные пороки сердца;

- пороки развития магистральных сосудов;

- поражения паренхимы легких (токсической или инфекционной природы).

Затяжная форма, для которой характерно длительное развитие симптомов в течение суток и более. Возникает у больных, имеющих в анамнезе:

- Хроническую почечную недостаточность.

- Болезни легких (хроническая форма);

- Системные заболевания соединительной ткани (например, склеродермия, васкулит).

Молниеносная форма, при которой после первого появления симптоматики через пару минут наступает смерть:

- при анафилактическом шоке;

- обширном инфаркте миокарда.

Важно! Отек легких у хронических больных обычно развивается в ночной период, так как горизонтальное положение тела в течение длительного периода времени – провоцирующий фактор. В случае тромбоэмболии легочной артерии отек может развиться в любое время суток.

Основные признаки:

- сильная одышка, даже если больной не двигается;

- частое, поверхностное и шумное с клокотом дыхание;

- мучительное удушье, которое усиливается в положении лежа на спине;

- интенсивная сжимающая боль в груди;

- учащенное сердцебиение (тахикардия);

- мучительный и очень громкий хриплый кашель;

- появление пенистой мокроты розового оттенка;

- бледность кожи или ее посинение (цианоз);

- обильный липкий пот;

- сильное возбуждение;

- страх смерти;

- спутанность сознания и галлюцинации;

- кома.

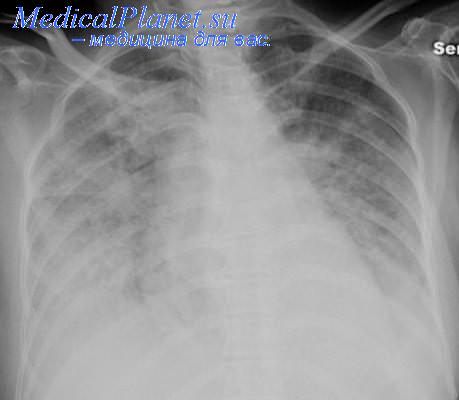

Диагностика

Диагностические мероприятия определяются в зависимости от состояния больного.

Внешний осмотр. Если больной находится в сознании, и может отвечать на вопросы адекватно, врач должен заняться сбором анамнеза. Необходим подробный расспрос для того, чтобы получить возможность установить причину развития отека.

В случае потери сознания врач обращает внимание на цвет кожного покрова, состояние пульсирующих вен шеи, дыхание, сердцебиение, наличие пота. Проводится перкуссия (простукивание) грудной клетки и аускультация (выслушивание при помощи фонендоскопа). Врач измеряет артериальное давление.

Лабораторные методы. Проводится общий анализ крови, биохимический анализ крови.

Инструментальные методы. При необходимости назначается пульсоксиметрия (определение степени насыщения крови кислородом), определение значений центрального венозного давления с помощью флеботонометра Вальдмана, электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (УЗИ сердца), рентгенография органов грудной клетки.

Лечение отека легких

Отек легких – это очень серьезная патология, которая требует немедленной квалифицированной врачебной помощи. При несвоевременно принятых мерах наступает смерть, потому при первых же симптомах нужно вызвать «скорую помощь».

Процесс транспортировки в лечебное учреждение требует соблюдения обязательных мероприятий. Врачи «скорой помощи» проводят комплекс лечебных мероприятий до прибытия в больницу, исходя их состояния конкретного больного:

- пациент должен находиться в полу сидячем состоянии;

- проводится оксигенотерапия (кислородная маска), интубация трахеи (по показаниям), искусственная вентиляция легких;

- больному дают нитроглицерин под язык;

- делается морфин внутривенно, если есть сильная боль;

- диуретик внутривенно.

Больничные лечебные мероприятия

Проводятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Обязателен постоянный контроль состояния больного: пульс, артериальное давление и дыхание.

Медикаментозная терапия. Применяются специальные медикаменты, которые вводят чаще всего через катетер. Наиболее часто используются: препараты для уменьшения пены в легких, при высоком артериальном давлении и появлении характерной для ишемии миокарда симптоматики – нитраты, с целью выведения избыточной жидкости из тканей – мочегонные средства, при низком артериальном давлении – средства, которые активизируют сокращения миокарда, при сильном болевом синдроме – наркотические анальгетики, при развитии тромбоэмболии легочной артерии – антикоагулянты, при брадикардии – средства, активирующие сердцебиение, при спазме бронхов – стероидные гормоны, при присоединенных инфекциях – антибактериальные препараты широкого спектра действия, при низком содержании белка в крови (гипопротеинемии) – плазма.

Профилактические меры

Профилактические мероприятия — это диагностика и своевременное адекватное лечение заболеваний, которые способны спровоцировать отек легких.

Для этого необходимо: проводить долгосрочную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, избегать длительного и бесконтрольного приема медикаментов, выполнять предписания врача, вести здоровый образ жизни и исключить вредные привычки.

Существуют факторы, которые невозможно предупредить, это состояния, связанные с генерализованной инфекцией или тяжелой травмой.

Источник

Отек легких. Виды отека легких.Патогенез отека легких различается в зависимости от причины его возникновения: выделяют кардиогенный и некардиогенный отек легких. Кардиогенный отек легких. Этиология кардиогенного отека легких характеризуется большой и разнообразной группой заболеваний, при которых в патологический процесс вовлекается сердце. Эти болезни объединяет одно из трех необходимых гемодинамических условий: Дисфункция левого желудочка является наиболее частой причиной развития кардиогенного отека легких. Кардиогенный отек легких обусловлен острой недостаточностью левого сердца с застоем крови в легких и развивается в результате острой недостаточности кровообращения у больных ИБС, в том числе при инфаркте миокарда, пороках сердца (чаще при митральном стенозе), артериальной гипертензии различного происхождения. • Учитывать историю заболевания или заболеваний, предшествующих возникновению отека легких.

Для адекватной терапии важно выделять ведущий патогенетический фактор при различных заболеваниях. При заболевании почек в происхождении отека легких, помимо кардиогенной причины, имеет значение повышенная проницаемость сосудистой стенки, снижение онкотического давления крови. Патогенетическая особенность неврогенного отека легких (черепно-мозговая травма, инсульты, после эпилептического приступа, субарахноидальное кровоизлияние) состоит в том, что в нем участвуют центральные механизмы ствола головного мозга. Патогенез неврогенного отека мозга вобрал в себя механизмы как кар-диогенного, так и некардиогенного отека легких. Клинически не всегда удается строго разграничить сердечную астму и отек легких. — Также рекомендуем «Признаки отека легких. Диагностика отека легких.» Оглавление темы «Неотложная помощь терапевтическим больным.»: |

Источник

Отек легких представляет собой состояние, связанное с пропотеванием из кровеносных сосудов жидкого содержимого в легочную ткань, а потом – в альвеолы. Для данного состояния характерно резкое нарушение процесса газообмена в легких.

Отек легких — это проявление левожелудочковой сердечной недостаточности.

Отеком легкого может осложняться течение митрального стеноза, инфаркта миокарда, тяжелой артериальной гипертензии, постинфарктного кардиосклероза. Отек легких также наблюдается при эмболии и тромбозе легочных сосудов, интоксикациях, уремии, парентеральном массивном введении жидкости, анафилактическом шоке. Отек легких также часто случается во время беременности.

Если при отеке легких неотложная помощь не была оказана своевременно, то это может привести к смерти больного.

Причины отека легких

Причинами отека легких могут быть различные заболевания и состояния:

- в кардиологии: сердечная недостаточность, кардиосклероз (постинфарктный, атеросклеротический), кардиомиопатия, острый инфаркт миокарда, миокардит, аритмия, инфекционный эндокардит, гипертоническая болезнь, аортит, тампонада сердца, миксома предсердия. Отек легких может развиваться на фоне пороков сердца (приобретенных и врожденных);

- в нефрологии: нефротический синдром, почечная недостаточность, острый гломерулонефрит;

- в гастроэнтерологии — цирроз печени, кишечная непроходимость, острый панкреатит;

- в неврологии — субарахноидальные кровоизлияния, менингит, энцефалит, черепно-мозговые травмы, опухоли, операции на головном мозге;

- в пульмонологии: пневмосклероз, хронический бронхит, туберкулез, бронхиальная астма, крупозная пневмония, актиномикоз, легочное сердце, эмфизема, опухоли. Причиной отека легких могут быть травмы грудной клетки, которые сопровождаются плевритом, синдромом длительного раздавливания, пневмотораксом.

- инфекционные заболевания, которые сопровождаются тяжелой интоксикацией: корь, дифтерия, скарлатина, ОРВИ, коклюш, столбняк, полиомиелит, брюшной тиф, грипп;

- у новорожденных: недоношенность, тяжелая гипоксия, бронхолегочная дисплазия;

- в педиатрии: любые состояния, которые сопряжены с нарушенной проходимостью дыхательных путей (аденоиды, острый ларингит и другие);

- в гинекологии и акушерстве: эклампсия беременных, синдром гиперстимуляции яичников;

- отравления химическими веществами (кислотами, фторсодержащими полимерами, солями металлов, фосфорорганическими соединениями, газами);

- интоксикация алкоголем, наркотическими веществами, никотином;

- эндогенная интоксикация при сепсисе, обширных ожогах;

- острые отравления лекарственными средствами (салицилатами, барбитуратами);

- острые аллергические реакции (например, анафилактический шок).

- механическая асфиксия: утопление, повешение, аспирация содержимого желудка в легкие.

Классификация и симптомы отека легких

Выделяют следующие виды отека легких:

по пусковому механизму:

- кардиогенный;

- некардиогенный (токсический, нефрогенный, неврогенный аллергический и другие);

- смешанный.

по характеру течения:

- острый – нарастание симптомов происходит в течение 4 часов; даже, если сразу начать реанимационные мероприятия, то избежать смерти пациента не всегда удается (при черепно-мозговой травме, инфаркте миокарда, анафилактическом шоке);

- молниеносный — характерно бурное развитие (за нескольких минут), всегда заканчивается смертью пациента;

- подострый — характеризуется волнообразным течением с постепенным развитием симптомов, которые то стихают, то снова нарастают (при эндогенной интоксикации);

- затяжной – может развиваться на протяжении от 12 часов до нескольких дней; возможно стертое протекание (при хронической сердечной недостаточности, хронических заболеваниях легких).

Развитие отека легких не всегда происходит бурно и внезапно. Иногда данному состоянию предшествуют продромальные признаки, такие как головная боль, слабость, головокружение, стесненность в грудной клетке, сухой кашель, тахипноэ, которые могут возникать за несколько часов или минут до начала отека легких.

Симптомы отека легких довольно информативны.

Появляется одышка, которая усиливается при физическом напряжении и уменьшается в положении стоя или сидя.

Больному не хватает воздуха. Кожа туловища и лица бледная, чрезмерно влажная, над легкими обнаруживается жесткое дыхание, в некоторых случаях — жужжащие сухие хрипы. Отмечается тахикардия. Данные симптомы говорят о наличии начальной стадии отека легких (интерстициальный отек – связанный со скоплением в ткани легкого жидкости).

Когда жидкость поступает в просвет альвеол, говорят о следующей стадии отека легких — альвеолярном отеке. Он развивается довольно быстро. У больного нарастает одышка, которая переходит в удушье, частота дыхания составляет 30-40 в минуту, тяжелое дыхание прерывает кашель, происходит выделение обильной пенистой мокроты, на лице появляются капли пота, язык — синий, кожа — сероватого оттенка.

Над всей поверхностью легких слышны мелкопузырчатые, а потом разные влажные хрипы; возникает клокотание в трахее и крупных бронхах. Нарастает тахикардия. Пульс становится чаще, артериальное давление снижается. Все эти симптомы отека легких указывают на переход отека в терминальную стадию.

Смерть больного при отеке легких наступает по причине асфиксии.

Лечение отека легких

Для лечения отека легких больной должен быть доставлен в стационар. Больному следует оказать неотложную помощь сначала на месте и во время транспортировки в стационар.

Лечение отека легких проводят под постоянным контролем показателей гемодинамики и оксигенации.

Неотложная помощь при отеке легких заключается в:

- придании человеку положения полусидя или сидя;

- наложении манжет и жгутов на конечности с целью уменьшения притока крови к легким и сердцу;

- кровопускании, способствующем снижению венозного возврата к сердцу;

- ингаляции кислорода через носовой катетер или маску;

- полном устранении болевого синдрома путем введения нейролептиков;

- отсасывании жидкости и пены из крупных бронхов и трахеи;

- проведении мер реанимации при необходимости;

- коррекции нарушенного ритма сердца;

- коррекции электролитного и кислотно-щелочного баланса;

- снижении гидростатического давления в малом круге кровообращения путем введения наркотических анальгетиков, снижающих одышку за счет угнетения дыхательного центра, уменьшающих артериальное давление и венозный приток, устраняющих страх и тревогу;

- сокращении венозного притока к правому желудочку путем введения ганглиоблокаторов;

- усилении сократительной способности миокарда путем введения сердечных гликозидов;

- восстановлении проходимости дыхательных путей.

Пациентам с отеком легких по показаниям также назначают гипотензивные средства, тромболитические, антиаритмические, антибактериальные, гормональные препараты, антигистамины, инфузии коллоидных и белковых растворов.

Когда приступ отека легких будет купирован, начинают лечение основного заболевания, которое вызвало данное состояние.

Источник