Кардиогенный отек легких дифференциальная диагностика

Кардиогенный отек легких – это патологическое состояние, которое характеризуется перфузией жидкости из легочных сосудов в интерстициальное пространство и альвеолы. Является следствием острой сердечной недостаточности. На начальном этапе болезни у пациента выявляется акроцианоз, тахикардия, одышка. По мере развития патологии из дыхательных путей начинает выделяться пена белого или розоватого цвета. Определяются признаки гипоксии. Диагноз выставляется на основании клинической картины и анамнестических данных. Лечение включает кислород, пропущенный через 70% этиловый спирт, ИВЛ, наркотические анальгетики, петлевые мочегонные, нитраты. По показаниям применяются кардиотоники, бронхолитики.

Общие сведения

Кардиогенный отек легких (КОЛ) – накопление жидкости в легочных пузырьках или интерстициальном пространстве. Обычно наблюдается у пациентов, имеющих кардиологический анамнез. Возникает в виде преходящего осложнения, купировать которое иногда удается на догоспитальном этапе. Вне зависимости от результатов оказания первой помощи пациент подлежит госпитализации в ОРИТ. Частота встречаемости у мужчин несколько выше, чем у женщин, соотношение – примерно 7:10. Это обусловлено несколько более поздним развитием атеросклероза и коронарной патологии у представительниц женского пола. Кардиогенный ОЛ может отмечаться при сердечной недостаточности любого происхождения, однако чаще диагностируется при ослаблении функции левого желудочка.

Кардиогенный отек легких

Причины

Нарушения в работе сердца возникают при органических изменениях органа, значительном увеличении ОЦК, под действием некардиогенных факторов. Определение первопричины – важный диагностический этап, поскольку от этиологии состояния зависит схема лечения. К числу заболеваний, при которых развивается отек сердечного происхождения, относятся:

- Левожелудочковая недостаточность (ЛН). Является истинным ухудшением сократительной способности сердца, чаще всего становится причиной гидротизации легких. Наблюдается при миокардитах, остром инфаркте миокарда, локализованном в соответствующей зоне, аортальном стенозе, коронарном склерозе, гипертонической болезни, недостаточности аортального клапана, аритмиях различного происхождения, ИБС.

- Увеличение ОЦК. Отмечается при острой почечной недостаточности, на фоне нарушения водного баланса. Жидкость, введенная больному внутривенно или употребленная им через рот, не выводится из организма, формируется КОЛ. Аналогичная ситуация создается при неверно подобранном объеме инфузионной терапии, тиреотоксикозе, анемии, циррозе печени.

- Легочная венозная обструкция. Причина – органические пороки развития венозной системы. Определяется при митральном стенозе, аномальном впадении легочных вен, их гипоплазии, формировании сосудистых мембран, фиброза. Кроме того, данное состояние возникает при наличии послеоперационных рубцов, сдавлении сосуда опухолью средостения.

- Некардиальные причины. Сердечные нарушения и, соответственно, пульмональный отек может стать результатом острого отравления кардиотоксическими ядами, нарушений мозгового кровообращения с поражением зон, отвечающих за работу сердца и сосудистый тонус, травм черепа. Патология нередко является симптомом шока любой этиологии.

Патогенез

Кардиогенный пульмональный отек имеет два механизма развития. При истинной левожелудочковой недостаточности происходит ослабление сократительной способности левого желудочка. Сердце оказывается не в состоянии перекачать всю кровь, поступающую из легочных вен. В последних возникает застой, повышается гидростатическое давление. Второй патогенетический механизм встречается при гипергидратации. Левый желудочек при этом работает нормально, однако его объем оказывается недостаточным для того, чтобы вместить в себя всю поступающую кровь. Дальнейшее развитие процесса не отличается от истинной разновидности ЛН.

Выделяют три этапа формирования КОЛ. На первом наблюдается растяжение крупных легочных сосудов, активное вовлечение в процесс венул и капилляров. Далее жидкость начинает скапливаться в интерстициальном пространстве. Раздражаются J-рецепторы интерстиция, появляется упорный кашель. В определенный момент соединительная ткань легких переполняется жидкостью, которая начинает пропотевать в альвеолы. Происходит вспенивание. Из 100 мл плазмы образуется до полутора литров пены, которая при кашле отделяется наружу через дыхательные пути.

Симптомы

Приступ чаще начинается ночью. Больной просыпается с ощущением удушья, принимает вынужденное полусидячее или сидячее положение с упором руками в кровать. Такая позиция способствует подключению вспомогательной мускулатуры и несколько облегчает дыхание. Возникает кашель, чувство нехватки воздуха, одышка более 25 вдохов в минуту. В легких выслушиваются различимые на расстоянии сухие свистящие хрипы, дыхание жесткое. Тахикардия достигает 100-150 уд/мин. При осмотре выявляется акроцианоз.

Переход интерстициального кардиогенного легочного отека в альвеолярный характеризуется резким ухудшением состояния пациента. Хрипы становятся влажными, крупнопузырчатыми, дыхание клокочущее. При кашле выделяется розоватая или белая пена. Кожа синюшная или мраморного оттенка, покрыта большим количеством холодного липкого пота. Отмечается беспокойство, психомоторное возбуждение, страх смерти, спутанность сознания, головокружение. Пульсовый разрыв между систолическим и диастолическим АД сокращается.

Уровень давления зависит от патогенетического варианта болезни. При истинной недостаточности левого желудочка систолическое АД снижается до показателей менее 90 мм рт. ст. Развивается компенсаторная тахикардия выше 120 ударов в минуту. Гиперволемический вариант протекает с подъемом артериального давления, увеличение ЧСС при этом сохраняется. Возникают сжимающие боли за грудиной, которые могут свидетельствовать о вторичном приступе ИБС, инфаркте миокарда.

Осложнения

Осложнения преимущественно связаны с гипоксией и гиперкапнией. При длительном течении болезни происходит ишемическое поражение клеток головного мозга (инсульт), что в дальнейшем приводит к интеллектуальным и когнитивным расстройствам, соматическим нарушениям. Недостаточное содержание кислорода в крови становится причиной кислородного голодания внутренних органов, что нередко заканчивается частичным или полным прекращением их деятельности. Наиболее опасна ишемия миокарда, которая может завершаться развитием инфаркта, фибрилляции желудочков, асистолии. На фоне кардиогенного отека иногда наблюдается присоединение вторичной инфекции и возникновение пневмонии.

Диагностика

Предварительный диагноз устанавливается бригадой скорой помощи. Дифференциация проводится с отеком легких несердечного происхождения. Определить причину болезни при первом контакте с пациентом затруднительно, поскольку клинические признаки КОЛ и патологии другого генеза практически не отличаются. Критерием постановки диагноза является наличие в анамнезе хронического сердечного заболевания, аритмии. В пользу несердечной причины свидетельствует наличие тиреотоксикоза, эклампсии, сепсиса, массивных ожогов, травм. В стационаре список диагностических мероприятий расширяется, пациенту показаны следующие обследования:

- Физикальное. При аускультации определяются сухие или влажные хрипы, при перкуссии отмечается появление «коробочного» звука. При сохраненном сознании больной занимает вынужденное положение, при психомоторном возбуждении мечется, не отдает себе отчета в происходящем.

- Лабораторное. В крови обнаруживаются признаки гипоксемии и гиперкапнии. SpО2 менее 90%, PaО2 менее 80 мм рт. ст., pH менее 7.35, лактат более 2 ммоль/литр. При гипергидратации уровень ЦВД превышает 12 мм водного столба. Если причиной патологии является инфаркт, в крови увеличиваются концентрации кардиоспецифического тропонина, КФК и КФК МВ.

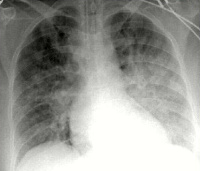

- Инструментальное. На ЭКГ выявляются признаки пароксизмальных нарушений, острого коронарного синдрома, ишемии миокарда (коронарная т-волна, подъем сегмента ST). Рентгенография свидетельствует о снижении пневматизации полей легких по типу снежной бури, при альвеолярной разновидности просматривается затемнение в виде бабочки. На УЗИ сердца определяются признаки гипокинезии левого желудочка.

Лечение кардиогенного отека легких

Терапия на этапе медицинской эвакуации и в стационаре в целом не различается. Вне ЛПУ некоторые методы лечения могут быть проигнорированы из-за отсутствия технической возможности их реализации. Целью первой помощи является устранение клинических проявлений болезни, стабилизация состояния, транспортировка в кардиологическую реанимацию. В медицинском учреждении производят полную ликвидацию пневмонической гипергидратации и вызвавшей ее причины. К числу лечебных методик относятся:

- Оксигенотерапия. При транспортировке осуществляется введение пропущенного через 70% спирт кислорода посредством назальных канюль. В условиях стационара возможен перевод больного на искусственную вентиляцию легких со 100% O2. В качестве пеногасителя используется спирт или тифомсилан. Предпочтительным является инвазивный метод ИВЛ с интубацией трахеи. Вентиляция через маску не применяется в связи с высоким риском аспирации. Для повышения эффективности работы аппарата дыхательные пути очищают от пены с помощью электроотсоса.

- Дегидратация. Для разгрузки малого круга кровообращения и уменьшения ОЦК больной получает петлевые диуретики в высоких дозах. Назначается фуросемид и его аналоги. Использование маннита противопоказано, поскольку вначале он увеличивает поступление жидкости в сосудистое русло, что приводит к усугублению ситуации. По показаниям может быть проведена ультрафильтрация крови с отбором необходимого объема жидкой фракции.

- Анальгезия. Препарат выбора – морфин. Вводится внутривенно под контролем дыхания. Способствует устранению боли и тревожности, расширению сосудов большого круга, уменьшению нагрузки на легочные вены. При выраженном психомоторном возбуждении или болевом синдроме применяется нейролептанальгезия – сочетание наркотического анальгетика с антипсихотическим средством. При САД ниже 90 единиц наркотики и нейротропные препараты противопоказаны.

- Стимуляция сердца. Кардиотонические средства используются только при истинной ЛЖ. Препаратом выбора является дофамин, который подается титрованно через шприц-насос или инфузионную систему с дозатором. Для достижения инотропного эффекта требуются дозы менее 5 мг/кг/час. Для повышения АД дозировки должны превышать указанное значение. Вместо прессорных аминов могут назначаться сердечные гликозиды (коргликон, строфантин).

- Снижение ОПСС. Показаны нитраты (нитроглицерин). Медикаменты этой группы способствуют расширению периферических и коронарных артерий, облегчают работу сердца, способствуют уменьшению притока крови к легким. На этапе транспортировки применяются таблетированные сублингвальные формы, в стационаре выполняется внутривенное введение.

Лечение кардиогенного отека осуществляет врач-реаниматолог. При необходимости пациенту назначают консультации кардиолога или кардиохирурга, терапевта, пульмонолога. Во время пребывания больного в ОРИТ круглосуточно проводят мониторинг АД, ЧСС, ЧДД, SpO2, температуры тела. Ежедневно производят анализы биохимического состава крови, определяют КЩС и электролиты, маркеры острой коронарной патологии, при необходимости измеряют ЦВД.

Прогноз и профилактика

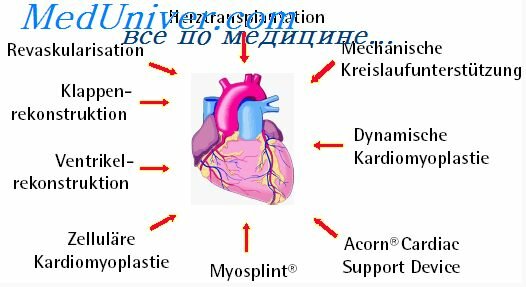

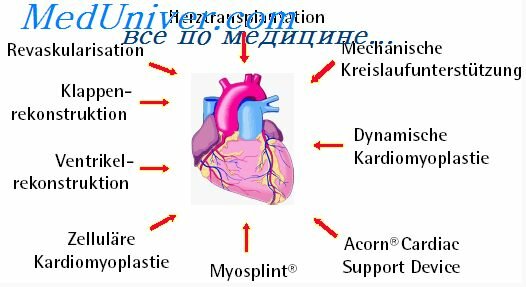

При своевременном начале лечения прогноз благоприятный, кардиогенный ОЛ удается купировать в 95% случаев. Отдаленные перспективы зависят от заболевания, ставшего причиной отека. При отсутствии медицинской помощи больной с высокой степенью вероятности погибает от острого нарушения кровообращения, шока, ишемии головного мозга и сердца. Специфические профилактические мероприятия отсутствуют. Следует своевременно осуществлять диагностику сосудистых и сердечных заболеваний, использовать все существующие возможности их лечения, соблюдать лечебно-охранительный режим, рекомендованный врачом.

Источник

Дифференциальная диагностика кардиальной астмы. Отек легких.

Дифференциальную диагностику кардиальной астмы проводят:

• с БА, при которой имеется ряд общих проявлений с кардиальной астмой (тяжелая одышка, парадоксальный пульс, вынужденное положение сидя и диффузный визинг, часто мешающий выслушать сердце). Но при БА имеются анамнестические указания на переносимые ранее подобные приступы (больные, как правило, знают о своей БА); в период приступа нет выраженной потливости и гипоксемии; при перкуссии грудной клетки отмечается коробочный звук; в акте дыхания участвуют вспомогательные мышцы; при аускультации легких выявляется масса сухих, свистящих хрипов, а на ЭКГ (иногда) — признаки перегрузки правых отделов сердца. При кардиальной астме имеется диссоциация степени тяжести больного и скудности аускультативных данных (в отличие от БА); участие дыхательных мышц менее выражено; более значителен цианоз кожи (из-за снижения насыщения крови кислородом); при перкуссии грудной клетки чаще определяется притупление; рентгенологические проявления застоя крови в малом круге сохраняются достаточно долго. Сердечная астма у пожилых больных может быть смешанной, т.е. комбинация БА с имеющейся кардиальной патологией;

• с ТЭЛА крупных ветвей, при которой приступ удушья чаще развивается после появления боли в сердце на фоне цианоза.

Определяются признаки острой правожелудочковой недостаточности. По данным ЭКГ выявляется острая перегрузка правых отделов сердца и феномен S1—Q3, а рентгенография легких указывает на повышение купола диафрагмы на стороне поражения и разнообразные тени (реже). Иногда на этом фоне развивается и ОЛЖН вследствие появления сопутствующей дисфункции ЛЖ (из-за сочетанного воздействия гипоксемии и смещения межжелудочковой перегородки в полость ЛЖ). Второй этап эволюции ОЛЖН кардиально обусловлен ОЛ (развивается более быстрыми темпами, чем некардиальный) вследствие наличия ИМ, АГ, пороков сердца, миокардита, ДКМП или ПЖТ У кардиальных больных ОЛ может формироваться как следующий этап после КА, но может развиться и внезапно, минуя эту клиническую фазу (иногда переход занимает всего лишь несколько минут).

Отек легких

Отек легких (ОЛ) — более широкое понятие, чем ОЛЖН. К развитию отека легких помимо патологии сердца способны привести другие заболевания (инфекции, болезни ЦНС, массивные перфузии и др ). ОЛ может развиваться как самостоятельное первичное состояние, отягощающее различные заболевания (состояния) с избыточной транссудацией жидкости, электролитов и белков из микрососудов легочного русла в интерстициальную ткань и поверхность альвеол. Недостаточность дренажной функции лимфатической системы играет важную роль в том, что не удается компенсировать быстро растущее гидростатическое давление в интерстициальной ткани ОЛ сопровождается выраженной артериальной гипоксемией.

В легких здорового человека находится 0,5 л крови. При ряде патологических состояний этот объем может увеличиваться в 2—3 раза, что приводит к росту гидростатического давления в малом круге кровообращения. Разница гидростатического и онкотического давлений (по закону Старлинга) определяет давление жидкости по обе стороны стенки сосуда.

Некардиогенный отек легких. возникающий при отсутствии патологии сердца (из-за повышенной фильтрации жидкости, богатой белком через сосудистую стенку легочных капилляров вследствие повышенной концентрации цитокинов), встречается при острых или хронических процессах — сепсисе или острых инфекционных заболеваниях дыхательных путей (тяжелой пневмонии или гриппе), уремическом пневмоните на фоне терминальной ХПН (вследствие циркуляции в кровотоке токсических веществ), ингаляционном проникновении в дыхательные пути токсических субстанций (оксиды серы, озон, фосген и др ), повреждающих альвеолокапиллярную мембрану, инородном теле в бронхе, остром радиационном повреждении легких, раке легких (массивное метастазирование), аллергической реакции, массивной эвакуации плевральной жидкости (более 1,5 л), введении больших доз наркотиков (например, героина) или НПВП.

Выделяют и неврогенный отек легких. развивающийся из-за повышенной симпатической стимуляции (это приводит к венозной ЛГ или сдвигу системного объема крови в легочную циркуляцию) достаточно быстро после повреждения центральных структур головного мозга — при судорожном синдроме (эпилепсия), внутричерепном кровоизлиянии или ЧМТ (раненные в голову при ДТП).

У конкретного больного необходимо выявить причины отека легких (кроме частого ИМ). Всегда следует уточнить кардиогенный ли отек легких. Если отек легких кардиогенный, то важно выяснить фон, на котором действовал повреждающий фактор: компенсированное сердце до сих пор (как при свежем ИМ) или «поврежденное» (длительная ХСН). После оценки состояния сердца сразу же начинают лечение согласно общепринятым схемам.

Оглавление темы «Виды острой сердечной недостаточности.»:

Дифференциальная диагностика при отеке легких

— острый геморрагический панкреатит

** Лимфатическая недостаточность (лимфогенный канцероматоз)

** Неустановленные механизмы

— высотная травма лёгких

— острое расстройство функций ЦНС

— передозировка наркотиков

** одышка разной выраженности вплоть до удушья,

** приступообразный кашель, сухой или с пенистой мокротой (пена стойкая за счёт содержания белка плазмы крови, трудно отсасывается)

** выделения пены изо рта и носа,

** положение ортопноэ,

** наличие влажных хрипов, выслушивающихся над всей поверхностью легких и на расстоянии (клокочущее дыхание)

Классификация ОСН при инфаркте миокарда (на основе Killip T. & Kimball J.)

I. Хрипов в легких и третьего тона нет

II. Хрипы в легких не более, чем над 50% поверхности или третий тон

III. Хрипы в легких более, чем над 50% поверхности (часто картина отека легких)

IV. Кардиогенный шок

ЭКГ при острой левожелудочковой недостаточности.

— Обнаруживаются различные нарушения ритма и проводимости.

— Признаки гипертрофии и перегрузки левых отделов сердца (высокий и широкий Р в I, AVL, высокий R в I и глубокий S в III стандартном, депрессия ST в I, аVL и грудных отведениях)

R-tg грудной клетки:

· диффузное затенение легочных полей,

· появление «бабочки» в области ворот легких («bats wing»)

· перегородочные линии Керли «А» и «В», отражающие отечность междольковых перегородок

· субплевральный отек пo ходу междолевой щели

Дифференциальная диагностика

Диагностика отека легких

Дифференциальный диагноз. При оказании экстренной помощи возникает необходимость дифференциации отека легких с приступом бронхиальной астмы. Для приступа бронхиальной астмы также характерно остро возникающее удушье, но одышка носит экспираторный характер с вовлечением в дыхательный акт вспомогательных мышц. Дыхание, как правило, шумное с типичным свистящим оттенком. Выделения мокроты при возникновении удушья и в разгар его нет. Появление мокроты в конце приступа бронхиальной астмы вначале вязкой, трудно отделяемой, а затем и жидкой сопровождается (в отличие от отека легких) уменьшением удушья. Грудная клетка у таких больных часто расширена, границы легких опущены, подвижность их ограничена. В легких выслушивается ослабленное везикулярное дыхание с массой сухих свистящих и жужжащих хрипов. Иногда определяется небольшое количество влажных мелкопузырчатых хрипов.

Важное значение в дифференциальной диагностике имеют данные анамнеза: указания на приступы удушья, снимающиеся атропином, эфедрином или адреналином (в случае бронхиальной астмы), указания на заболевания сердца, повышенное артериальное давление (при отеке легких), а также результаты исследования сердечно-сосудистой системы: изменение размеров сердца, характер его тонов и шумов, особенности пульса, артериального давления и т. д.

Одиночные очаги в легких: критерии дифференциальной диагностики

Источник