Выявление отеков методом пальпации

Специалистам / Практика / Практика (статья)

Общий Осмотр: Отеки

Статья |

29-01-2019, 14:21

|

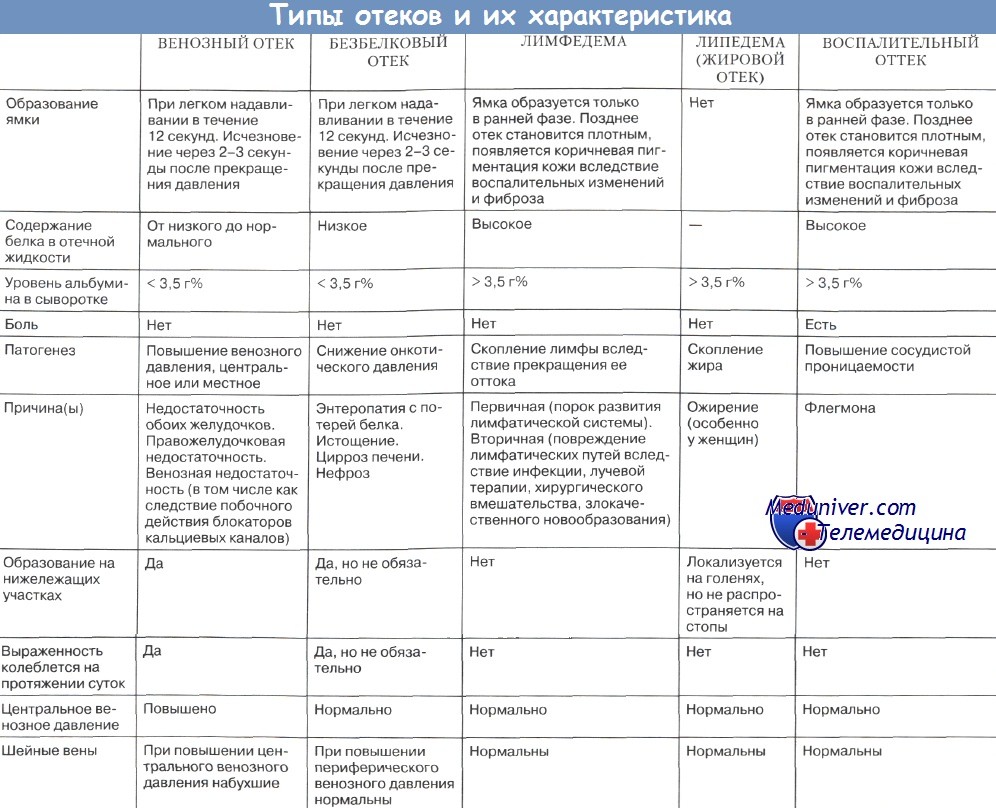

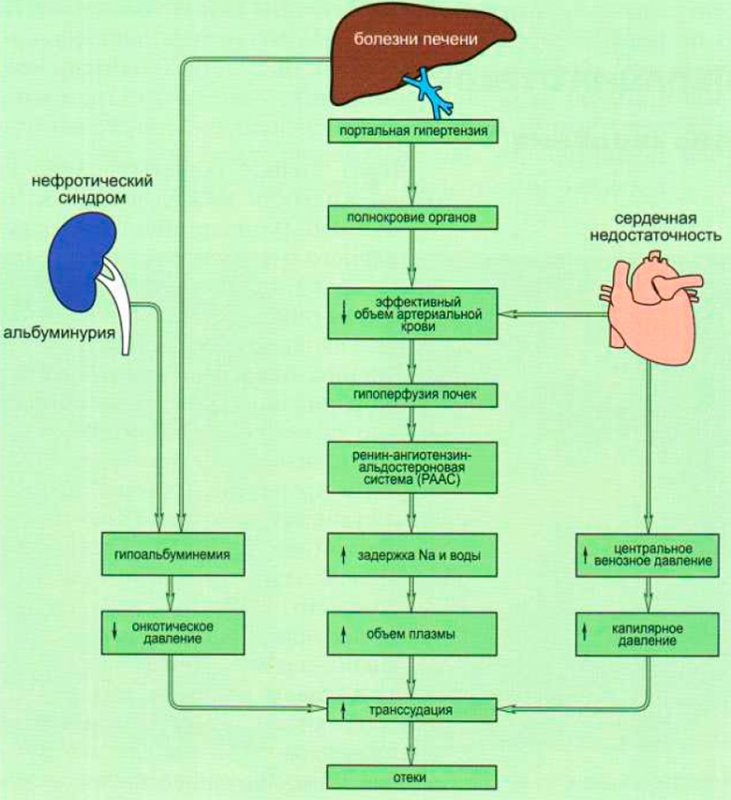

ОтекМежду внутрисосудистыми и внесосудистыми пространствами (компраментами) организма человека постоянно происходит обмен жидкостями через стенки тканевых капилляров. Степень выхода жидкости из капиллярного русла зависит от проницаемости сосудов, гидростатического давления крови и противодействующей силы коллоидно-осмотического (онкотического) давления белков плазмы крови. Кроме этого, на выход жидкости из сосудистого русла незначительно влияет величина коллоидно-осмотического давления интерстициальной жидкости.

ОтекМежду внутрисосудистыми и внесосудистыми пространствами (компраментами) организма человека постоянно происходит обмен жидкостями через стенки тканевых капилляров. Степень выхода жидкости из капиллярного русла зависит от проницаемости сосудов, гидростатического давления крови и противодействующей силы коллоидно-осмотического (онкотического) давления белков плазмы крови. Кроме этого, на выход жидкости из сосудистого русла незначительно влияет величина коллоидно-осмотического давления интерстициальной жидкости.

Реабсорбция интерстициальной жидкости в циркуляторное русло регулируется онкотическим давлением плазмы крови, а также соотношением гидростатического давления крови и тканевого давления (интерстиция). Процесс регуляции и поддержания постоянного баланса жидкости между внутрисосудистым и внесосудистым пространством происходит в соответствии с законом Старлинга (рисунок 1).

Рисунок 1. Закон Старлинга (схематическое изображение взаимоотношения между осмотической активностью и капиллярной перфузией)

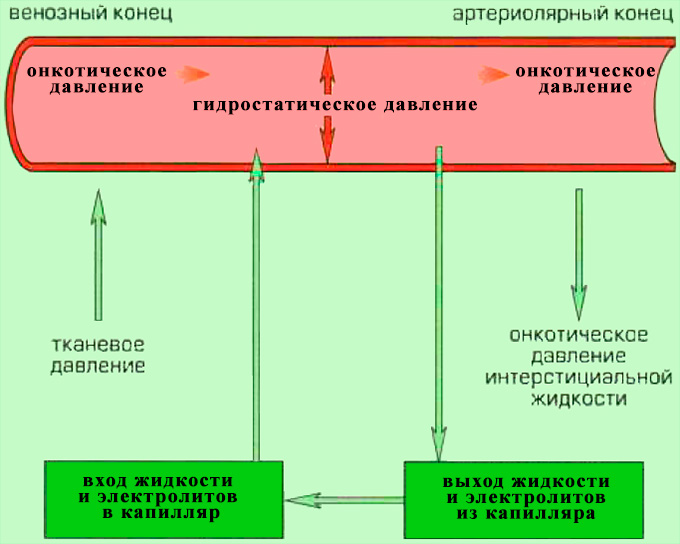

В случае нарушения баланса жидкости развивается отек. Так, при сердечной недостаточности отеки возникают из-за повышения гидростатического внутрикапиллярного давления, при этом недостаточная перфузия почек стимулирует активность РААС (ренин-ангиотензин-альдостероновой системы), в результате чего жидкость накапливается в организме (рисунок 2).

Патогенез отечного синдрома

Патогенез отечного синдрома

Рисунок 2. Патогенез отечного синдрома

При развитии белковой недостаточности главную роль в возникновении отеков играет пониженное онкотическое давление крови. В результате уменьшения объема циркулирующей крови активируется ренин-ангиотензин-альдостероновая система, что также приводит к накоплению жидкости в организме. Этот механизм возникновения отеков типичен при ожоговой болезни, нефротическом синдроме, экссудативной энтеропатии, печеночной недостаточности, синдромах мальдигестии и мальабсорбции.

Отметим, что при патологии печени часто возникает осложнение в виде портальной гипертензии, что приводит к увеличению гидростатического внутрикапиллярного давления органов брюшной полости. Вследствие полнокровия органов брюшной полости уменьшается объем циркулирующей крови, что также вызывает стимуляцию РААС. Перечисленные факторы способствуют накоплению жидкости в организме при портальной гипертензии и развитию отеков. Обратим внимание, что асцит при портальной гипертензии возникает, как правило, на фоне гипоальбуминемии (уровень альбумина в крови < 35 г/л).

При воспалениях отеки обусловлены, как правило, повышенной проницаемостью капилляров. Так как лимфатическая жидкость насыщена белком, обструкция лимфатических сосудов на любом уровне повышает давление в тканях и вызывает плотные отеки.

Локализация отеков зависит от причины из возникновения. Например, при застойной сердечной недостаточности развиваются так называемые «гравитационные отеки» на нижних конечностях. У лежачих пациентов часто наблюдаются отеки в пояснично-крестцовой области. Сердечный генез развития отеков подтверждается повышением югулярного давления, набуханием вен шеи. В случае недостаточности левых отделов сердца, из-за факторов гравитации, в зонах Веста (нижних зонах легких) наблюдается увеличение гидростатического давления – именно в этих зонах возникают первые влажные хрипы при отеке легких (также см статью «Рентгенография: Нарушения легочного кровообращения»). Нужно отметить, что влиянием гравитации объясняется преимущественно правосторонняя локализация гидроторакса при застойной сердечной недостаточности, так как эти пациенты большую часть времени находятся в вынужденном положении лежа на правом боку – правостороннее трепопноэ (см статью «Рентгенография: Гидроторакс»).

Отеки в области лица часто обусловлены рыхлой соединительной тканью при почечной недостаточности, синдроме сдавления верхней полой вены и отеке Квинке.

Анасарка – распространенные отеки, часто сопровождающиеся образованием полостями водянки (анасарка развивается только при выраженной гипопротеинемии).

Diagnostic Modus Operandi

Незначительные отеки при внешнем осмотре можно не заметить, чтобы их обнаружить проводят пальпацию – палец плотно прижимают к коже (например, позади медиального надмыщелка) и удерживают на протяжение 5 секунд, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Пальпация отеков голени

Давление, создаваемое нажатием пальцев, вытесняет интерстициальную жидкость из подлежащих тканей, и в месте пальпации возникает ямка, которая медленно разглаживается – так называемые «мягкие отеки». Следующий этап подразумевает проведение пальпации отеков более проксимально, таким образом оценивают степень распространения отеков.

При анасарке у пациента может отмечаться отек передней брюшной стенки, бедра, мошонки. При отеках важно регулярно взвешивать пациента – может отмечаться увеличение массы тела. Лимфатические отеки характеризуются накоплением в тканях жидкости с большим содержанием белка, поэтому эти отеки имеют резкую выраженность (слоновость), а при пальпации ямка не образуется – так называемые «плотные отеки».

Клинические аспекты

Отеки, возникшие при гипопротеинемии (например, в случае заболевания печени), кожная ямка, возникшая при пальпации, очень быстро разглаживается – время разглаживания кожной ямки составляет менее 40 секунд (PRT – Pit Recovery Time). Отеки другой этиологии, например, при сердечной недостаточности, характеризуются более высоким показателем PRT – более 40 секунд. Отметим, что данное диагностическое правило относится только к острым отекам, возникшим не более чем 3 месяца назад.

При отеках у пациентов могут развиваться трофические изменения кожи, например, застойная экзема (рисунок 4).

Рисунок 4. Гипостатическая (застойная) экзема

Локальные (местные) отеки часто развиваются при местном воспалении или лимфостазе, а также при венозном тромбозе (вены нижних конечностей имеют клапаны, препятствующие обратному току крови; в случае нарушения функции этих клапанов развивается варикозное расширение глубоких или перфорирующих вен, что также приводит к возникновению отеков).

Односторонний отек нижней конечности может возникать при тромбозе глубоких вен – пораженная конечность становится отечной (диаметр отечной ноги превышает на 1,5-3 см и более диаметр здоровой ноги, измеряемый на том же уровне), при пальпации болезненная (болезненность обусловлена тромбофлебитом и отеком икроножной мышцы – признак Хоманса). Обратим внимание, что одной из вероятных причин развития выраженных отеков нижних конечностей является патология органов малого таза (например, рак прямой кишки). Наиболее частой причиной возникновения «плотного отека» верхней конечности является удаление подмышечных лимфоузлов при раке молочной железы.

Асцит характеризуется накоплением жидкости в брюшной полости – объем живота увеличивается, при перкуссии отмечается притупление звука в отлогих местах (так называемый «лягушачий» живот). А изменение положения тела пациента сопровождается характерным при асците смещением границ перкуторной тупости – симптом «смещающейся тупости»). В случае диагностирования асцита нужно исключить портальную гипертензию, заболевания органов брюшной полости с развитием перитонита (например, спонтанный бактериальный перитонит при циррозе печени), карциноматоз брюшной полости. В диагностике следует применять лабораторный анализ асцитической жидкости: наличие эритроцитов указывает на то, что асцит обусловлен опухолевым процессом, а повышенное содержание лейкоцитов типично при спонтанном бактериальном перитоните. Во всех неясных случаях развития асцита, необходимо провести тщательное цитологическое исследование, определить содержание белка, значение pH асцитической жидкости, а также окраску мазков на микобактерии туберкулеза. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки часто демонстрирует наличие правостороннего гидроторакса, обусловленного транссудацией асцитической жидкости через диафрагму (при этом в диагностике следует применить биохимическое исследование плевральной жидкости).

Источник

Выявление и исследование отеков. Воспалительный отекОтеки выявляются визуально, пальпаторно, измерением объема конечностей, их фрагментов и взвешиванием тела. О наличии отеков говорят одутловатость лица, отечность век, заплывшие глаза, увеличение в объеме всего тела или отдельных его частей. Особенно часто отеки локализуются на нижних конечностях. Отечность симметричных участков, частей тела свидетельствует о генерализованных отеках (сердечные, почечные, гипопротеинемические и др.). Асимметричные отеки характерны для локальных процессов — нарушение локального крово- и лимфообращения, трофики, а также для воспаления, травмы. Осматривая тело, надо обращать внимание на имеющиеся на коже отпечатки от складок одежды, обуви, ремня, пуговиц, резинок носков, постели. Отеки проявляются припухлостью, бледностью, цианотичностью или покраснением кожи. При значительных отеках кожа сильно растягивается, становится бледной, лоснящейся, возникают трещины, через которые сочится мутноватая, бледная отечная жидкость. Значительные отеки сглаживают естественные ямки и западения, костные выступы (например, лодыжки) «тонут» в мягких тканях, могут возникнуть рубцы растяжения на ногах и животе. При массивных отеках увеличивается живот за счет скопления жидкости в брюшной полости (асцит). Воспалительный отек чаще бывает асимметричным, более ограниченным, он сопровождается покраснением кожи, больку, повышением местной температуры. Любые отеки легче и значительнее проявляются там, где имеется рыхлая клетчатка: веки, лицо, половые органы, а также нижние конечности. Пальпаторно отеки выявляются или подтверждаются с помощью компрессии указательным или большим пальцем в местах, где под кожей и подкожной клетчаткой имеется плотная поверхность: тыл стопы и кисти, лодыжки, большеберцовые кости, крестец. Эту манипуляцию можно также выполнить в любом месте, где виден или подозревается отек тканей. При компрессии палец осторожно погружается в ткани до ощущения упора в твердую поверхность. После отнятия пальца, если нет отека, ткани моментально расправляются, если есть отек, то остается ямка на 1—2 минуты, затем она исчезает. При давних отеках кожа и подкожная клетчатка уплотняются и ямки может не быть. Отняв палец от кожи, необходимо сделать скользящее движение 1—2 пальцами над участком компрессии. Этот прием подтверждает наличие ямки и даже незначительное вдавливание и неровность, что бывает при незначительных отеках. Если при компрессии палец ощущает тестоватость, а ямка не видна или остается едва заметный след от давления, то это называется пастозностью, что свидетельствует о небольшой отечности тканей. В местах, где под кожей и мягкими тканями нет жесткого основания, отеки можно выявить захватом кожно-жировой складки и сдавливанием ее между пальцами. Длительно сохраняющиеся вмятины свидетельствуют об отеке тканей. Пальпаторно кожа при наличии отеков холодная, безболезненная. Лишь при воспалительном отеке она горячая на ощупь. Если визуально предполагается отек, а при компрессии пальцем ямка не образуется, то предполагается: Ложный отек бывает при микседеме и склеродермии. Видео методики определения отеков

— Также рекомендуем «Лимфатические узлы. Функции и оценка лимфатических узлов» Оглавление темы «Объективный осмотр пациента»: |

Источник

При осмотре кожных покровов медицинская сестра обращает внимание на наличие отеков.

Отек – это скопление жидкости в тканях. Характерны для хронических заболеваний сердца и почек.

При наличии отеков у пациента необходимо обратить внимание на их локализацию, консистенцию, степень выраженности. В случае выраженной отечности контуры конечностей и суставов сглажены, кожа напряжена, прозрачна, иногда лопается и через трещины просачивается жидкость. Длительно не проходящие отеки вызывают трофические расстройства кожи: она утолщается, грубеет, становится неэластичной.

Отеки могут быть местные и общие.

Местные отеки обусловлены локальными процессами (сдавление вен, нарушение оттока лимфы). Иногда местные отеки возникают в результате аллергической реакции организма, чаще всего на лекарственные вещества, продукты питания, укусы насекомых. Возможны и отеки воспалительного происхождения, основными симптомами которых являются гиперемия кожных покровов, боль, жар.

Общие отеки могут появляться у пациентов с заболеваниями сердца, почек, нарушением питания (кахексия).

Отеки определяются:

· путем надавливания пальцем на кожу: если они имеются, в месте надавливания остается ямка, которая длительное время не исчезает;

· подсчетом водного баланса (ведется учет выпитой жидкости и количества выделенной мочи) Суточный водный баланс – это соотношение между количеством выделенной жидкости из организма и количеством введенной жидкости в течение суток.Учитывается жидкость, содержащаяся во фруктах (условно фрукты и овощи считаются продуктами на 100% состоящими из воды и т.о. количество жидкости, получаемой с ними, определяется их массой), первые блюда (одна тарелка супа – 400-450 мл, из них ½ жидкая часть, ½ густая часть), третьи блюда – 100% жидкость и считаются парентерально введенные растворы. Для учета выпитой больным воды утром ему дается графин с водой, из которого пьет воду только он.

· при взвешивании пациента (в случае скопления жидкости в организме резко увеличивается масса тела);

В зависимости от локализации отека различают:

· гидроторакс (скопление жидкости в плевральной полости);

· гидроперикард (скопление жидкости в полости перикарда);

· асцит (скопление жидкости в брюшной полости);

· анасарку (общий отек туловища).

При хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы отеки появляются обычно к концу дня. Если пациент ходит (вертикальное положение туловища), отеки локализуются на нижних конечностях, при постельном режиме – в области поясницы.

Суточный диурез – количество мочи, выделенное пациентом в течение суток. Суточный диурез у взрослых колеблется от 800мл до 2000мл и зависит от возраста, температуры и влажности окружающей среды, условий питания, физических нагрузок и других факторов и должен составлять 75-80% от количества введенной жидкости, 20-25% жидкости выводится с потом, дыханием и стулом. В среднем суточный диурез здорового человека примерно 1500мл, дневной диурез примерно в 2 раза больше ночного. Суточную мочу собирают в отдельную посуду. Измеряют количество мочи после каждого мочеиспускания в течение суток. Измерение диуреза осуществляется следующим образом: после опорожнения мочевого пузыря с 6 часов утра в течение суток пациент собирает мочу в градуированный сосуд.

Источник

ПРОБЛЕМА: ЖЕЛТУХА (ПРИЧИНЫ)

■повышение непрямого билирубина в крови

*увеличение продукции билирубина (гемолиз, неэффектив ный эритропоэз, переливание крови, рассасывающаяся ге матома)

*наследственные болезни (синдром Жильбера, синдром Криглера—Найара)

*лекарственные средства

■повышение прямого билирубина в крови

*наследственные болезни (синдром Ротора, синдром Даби- на—Джонсона)

*болезни печени (вирусный гепатит, цирроз печени)

*лекарственные средства (тиазиды и др.)

*внепеченочный холестаз (желчнокаменная болезнь и др.)

*сепсис

*редкие причины (саркоидоз, опухоли печени и др.)

Общие сведения

Через стенки тканевых капилляров происходит постоянный обмен жидкости между внутрисосудистым и внесосудистым про странствами (компартаментами) организма. Выход жидкости из ка пиллярного русла определяется величиной гидростатического дав ления крови, проницаемостью сосудов, а также противодействую щей силы онкотического давления белков плазмы крови. Незначи тельное влияние на выход жидкости из сосудистого русла оказывает и величина онкотического давления интерстициальной жидкости. Реабсорбция интерстициальной жидкости в циркуляторное русло зависит от величины онкотического давления плазмы крови, соот ношения гидростатических давлений интерстиция (тканевое дав ление) и крови. По закону Старлинга между внутрисосудистым и внесосудистым пространствами поддерживается постоянный баланс жидкости (рис. 3-49). При его нарушении развиваются отеки. При Сердечной недостаточности они обусловлены повышением гидро статического давления крови внутри капилляров. Недостаточная перфузия почек в этом случае стимулирует активность ренин-ан- гиотензин-альдостероновой системы (РААС) организма, что при водит к задержке жидкости в организме (рис. 3-50). При белковой недостаточности ведущую роль в образовании отеков играет низкое онкотическое давление плазмы крови. Следующее уменьшением объема циркулирующей крови активация РААС также ведет к за держке жидкости в организме. Такой механизм образования отеков характерен для нефротического синдрома, печеночной недостаточ ности, синдромов мальабсорбции и мальдигестии, экссудативной энтеропатии, ожоговой болезни. Болезни печени часто осложня ются развитием портальной гипертензии, в результате которой по-

вышается гидростатическое давление в капиллярах внутренних ор ганов брюшной полости. Полнокровие органов брюшной полости уменьшает объем циркулирующей крови, что ведет к стимуляции РААС. Эти факторы ведут к задержке жидкости в организме при

портальной гипертензии и развитию отеков. Следует отметить, что асцит при портальной гипертензии обычно развивается при сопутс твующей гипоальбуминемии (менее 35 г/л). При воспалении ве дущим в образовании отека является повышенная проницаемость капилляров. В связи с тем, что лимфа богата белком, обструкция лимфатических сосудов на любом уровне увеличивает тканевое дав ление и приводит к плотным отекам. Локализация отеков зависит от их причины, а также влияния сил гравитации и гидрофильности тканей. При застойной Сердечной недостаточности отеки появляют ся на ногах (гравитационные отеки). У лежачих больных нередко — в пояснично-крестцовой области. Подтверждается сердечный генез отеков набуханием вен шеи, повышением югулярного венозного давления. При недостаточности левых отделов сердца в силу гра витационных факторов рост гидростатического давления в капил лярах легких также более выражен в нижних зонах легких (зоны Веста). Именно здесь появляются первые влажные хрипы при отеке легких. Заметим, что влиянием сил гравитации объясняется и пре имущественно правосторонняя локализация гидроторакса при за стойной сердечной недостаточности, поскольку эти больные боль шую часть времени проводят в вынужденном положении лежа на правом боку (правостороннее трепопноэ). Рыхлая соединительная ткань способствует образованию отеков в области лица при синд роме сдавления верхней полой вены, отеке Квинке и почечной не достаточности. Под анасаркой понимают распространенные отеки, часто с образованием водянки полостей. Обязательным условием ее развития считается выраженная гипопротеинемия.

Diagnostic Modus Operandi

Небольшие отеки могут быть малозаметны на глаз, в этом слу чае их выявлению помогает пальпация. Для этого следует плотно прижать палец к коже (например, позади медиального надмыщел ка) и удерживать его в течение 5 секунд (рис. 3.51, а, б). Давле ние вытеснит интерстициальную жидкость из подлежащих тканей

Рис. 3-51. Пальпация отеков на голени

и на этом месте образуется ямка, которая медленно разглажива ется («мягкие отеки»). На следующем этапе рекомендуется про вести пальпацию отеков более проксимально, чтобы оценить их распространенность. При анасарке у больных могут отекать бедра, мошонка, передняя брюшная стенка. При отеках больные могут отмечать увеличение массы тела (большое значение имеет взвеши вание больного). Лимфатические отеки характеризуются задерж кой в тканях богатой белком жидкости. Отеки в этом случае резко выражены (слоновость), и при их пальпации ямка не образуется

(«плотные отеки»).

Клинические аспекты

При отеках, развившихся вследствие гипопротеинемии (на пример, при патологии печени), кожная ямка обычно разглажи вается очень быстро. В этом случае показатель времени разгла живания кожной ямки (Pit Recovery Time, PRT) будет менее 40 секунд. При отеках другой этиологии, например при Сердечной недостаточности показатель PRT превысит 40 секунд. Следует учитывать, что это диагностическое правило распространяется лишь на острые отеки, существующие не больше 3 месяцев. На фоне отеков у больных могут появляться трофические измене ния кожи (застойная экзема) (рис. 3.52). Локальные отеки обыч но обусловлены венозным тромбозом, местным лимфостазом или воспалением. Вены нижних конечностей имеют клапаны, предотвращающие обратный ток крови. Несостоятельность кла панов глубоких или перфорирующих вен ведет к их варикозно-

Рис. 3-52. Застойная (гипостатическая) экзема

Источник