Синусит и отек век

Отеки лица в области глаз говорят о различных заболеваниях (как инфекционного, так и патологического характера).

Отеки лица в области глаз говорят о различных заболеваниях (как инфекционного, так и патологического характера).

Одним из таких недугов является гайморит.

Сильные отеки в данном случае являются специфическим симптомом этой патологии, на фоне нарушений при гайморите они могут говорить о серьезных осложнениях.

Что такое гайморит?

Гайморит относится к воспалительным заболеваниям придаточных пазух носа (синуситам).

Внимание! В данном случае воспаляются пазухи, располагающиеся по обеим сторонам носа в костях верхней челюсти. Эти гайморовы пазухи одинаково часто воспаляются у детей и у взрослых.

Основное назначение таких полостей – выравнивание давления во внешней среде и внутричерепных костях. Такие процессы происходят за счет сообщения полостей и носа посредством узких отверстий.

В случае развития воспалительных процессов происходит закупорка таких пазух и в них начинает скапливаться мокрота и слизь.

В ней же при инфекционном происхождении заболевания развивается патогенная микрофлора, которая усугубляет симптоматику.

В ней же при инфекционном происхождении заболевания развивается патогенная микрофлора, которая усугубляет симптоматику.

Отечности лица в области глаз в данном случае обусловлены тем, что воспаленные пазухи находятся близко к таким участкам, и при увеличении размеров воспаленных тканей это проявляется визуально.

При этом гайморит может быть односторонним или поражать обе пазухи, и в первом случае отечность глаза и лица возникает только со стороны воспаленного глаза.

Почему развивается отек глаз и лица при гайморите?

Изначально отечности при гайморите возникают в области носовых пазух.

При этом специалисты утверждают, что это не только следствие развития воспалений, но и дополнительная защита организма от проникновения через нос в организм патогенных микроорганизмов (отечности сужают гайморовы пазухи и выполняют роль дополнительного барьера).

Знайте! Сами отечности при гайморите устранять бесполезно, и если первопричины патологии вовремя не определить и не начать лечение – воспалительные процессы продолжают распространяться и переходят на лицо в области глаз.

Причиной развития таких отечностей может быть:

- общая интоксикация организма, способствующая поражению тканей;

- возникающие проблемы с оттоком жидкостей из пораженных областей;

- в некоторых случаях усугубляет ситуацию снижение активности почек при лечении гайморита антибиотиками.

При острых формах заболевания и своевременном лечении такие отечности возникают нечасто, но если они появляются – можно сделать вывод о серьезных воспалительных процессах.

В таких случаях симптоматическое лечение бесполезно и требуется комплексная терапия.

Фото осложнений гайморита на фото

Симптомы

При развитии отеков всегда нарушается целостность слизистой оболочки носа, в результате чего область повреждения со временем расширяется.

Имейте в виду! В результате отечности переходят на окологлазную область и проявляются в виде покрасневших припухлостей.

Для отеков, возникших именно по причине гайморита, характерны следующие симптомы:

- учащенное дыхание из-за частичного сужения дыхательных путей;

- покраснение нижних (реже – верхних) век;

- изменение тембра голоса;

- припухлость век и части щек непосредственно под глазами;

- головные боли;

- скопление гноя в гайморовых пазухах, который периодически отделяется через нос.

По отеку можно судить о серьезности патологии.

По отеку можно судить о серьезности патологии.

Чем сильнее такие симптомы – тем дальше прогрессировало заболевание.

Поэтому при нарастании симптоматики и неэффективности подручных домашних методов необходимо немедленно обратиться к врачу.

Как снять отеки лица и глаз?

При таком заболевании снятие отечности – это лишь симптоматическое мероприятие.

Стоит отметить! При этом отсутствие адекватного лечения самого гайморита всегда будет заканчиваться тем, что отечность будет возвращаться спустя короткое время.

Тем не менее, параллельно курсу лечения заболевания можно выполнять промывания носовых пазух.

Для этого в домашних условиях допускается использование травяных отваров, физраствора, раствора соды.

Такие растворы заливаются в каждую ноздрю поочередно при помощи спринцовки, при этом во время заливания голову необходимо запрокинуть назад.

После вливания раствора голову нужно медленно опускать вперед над раковиной или заранее приготовленной емкостью, куда из ноздри будет выливаться раствор.

После вливания раствора голову нужно медленно опускать вперед над раковиной или заранее приготовленной емкостью, куда из ноздри будет выливаться раствор.

Лечение патологии предполагает применение антибиотиков (назначаются в зависимости от переносимости препаратов конкретным пациентом, тяжести и происхождения заболевания).

При сильных отечностях могут применяться антигистаминные средства, но их используют только несколько раз для снятия основной отечности.

Если отек является следствием затруднения оттока образующегося гноя – могут быть назначены сосудосуживающие капли.

Обратите внимание! Их достаточно использовать всего 5-7 дней, в течение которых отток нормализуется и дальнейшее спадание отеков будет происходить за счет естественных регенерационных процессов в организме.

В особо тяжелых ситуациях, когда закупоривание гайморовых пазух создает серьезные проблемы для дыхания, возможно вмешательство хирурга, который выполняет прокол пазух (пункцию).

Впоследствии такие полости прочищаются с помощью дренажа промываются антисептиками.

Впоследствии такие полости прочищаются с помощью дренажа промываются антисептиками.

Это наиболее травматичный способ, который не гарантирует полное избавление от проблемы.

Более того – при хроническом гайморите такие пункции делают постоянно, и они совсем не способствуют заживлению тканей.

Полезное видео

Из данного видео вы узнаете, как происходит лечение гайморита:

Как и любой симптом, отек глаз и лица не стоит лечить «вне контекста» основного заболевания. Это лишь показатель наличия болезни, но не основная проблема.

Поэтому важно устранить не только первопричины, но и факторы, способствующие развитию патологического состояния, и сделать это может только квалифицированный специалист.

Статья была полезной? Оцените материал и автора!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка…

А если у вас есть вопросы или есть опыт и хочется высказаться по данной теме — пишите в комментариях ниже.

Источник

Отек глаза и глазницы при воспалении пазухи носа

Осложнения со стороны глазницы наблюдаются относительно часто и очень серьезны. Обычно такие осложнения вызывают этмоидит и фронтит, реже гайморит. Термин «флегмона глазницы» часто используют для обозначения микробного воспаления глазницы независимо от степени тяжести поражения. Однако описана систематизация осложнений со стороны глазницы с учетом степени выраженности воспалительного процесса (Chandler):

• Периорбитальная флегмона (пресептальный отек).

• Флегмона глазницы.

• Поднадкостничный абсцесс.

• Абсцесс глазницы.

• Тромбоз пещеристого синуса.

Клиническая картина. Осложнения со стороны глазницы, особенно у детей, часто протекают без боли. Вовлечение глазницы в воспалительный процесс вначале проявляется отеком и покраснением медиальной части века, а затем отеком жировой клетчатки глазницы, экзофтальмом и ограничением движений глазного яблока.

Периорбитальная флегмона и флегмона глазницы развиваются в результате прямого распространения воспалительного процесса с пораженной околоносовой пазухи или гематогенного заноса инфекции.

Наиболее серьезные осложнения со стороны глазницы при этмоидите:

а — периорбитальная флегмона; б — поднадкостничный абсцесс; в — абсцесс глазницы.

— Периорбитальная флегмона. Периорбитальная флегмона — наиболее частое осложнение риносинусита у детей. Она характеризуется септическим воспалением тканей, расположенных кпереди от глазничной перегородки.

Клиническая картина. Типичны боль в глазнице, отек обоих век, высокая температура тела; движения глазного яблока не нарушены, гиперемии склеры обычно нет.

Диагностика. Диагноз ставят на основании результатов назальной эндоскопии и КТ (отек мягких тканей кпереди от глазничной перегородки).

Лечение начинают с эмпирической антибиотикотерапии, подбирая препараты, особенно активные в отношении анаэробных бактерий дыхательных путей.

— Флегмона глазницы. При флегмоне глазницы воспалительный процесс распространяется за глазничную перегородку, вызывая ограничение движений глазного яблока и, возможно, экзофтальм.

Клиническая картина. Хемоз, экзофтальм, боль в глазу и болезненность пораженной области, нарушение функции глазодвигательных мышц.

Диагностика. КТ позволяет дифференцировать абсцесс глазницы от поднадкостничного абсцесса.

Лечение. Определяют остроту зрения и назначают антибиотики. Если абсцесс удается исключить, то консервативной терапии бывает достаточно. Поддерживающие меры — так называемая высокая тампонада или резекция средней носовой раковины — зависят от результатов назальной эндоскопии и КТ.

— Поднадкостничный абсцесс. Клиническая картина. Отек век, боль и смещение глазного яблока лате-рально и книзу. В зависимости от размеров абсцесса возможны диплопия и ограничение движений глазного яблока, хемоз, а у детей также лихорадка. Если абсцесс достигает век, появляется боль, краснота, плотный отек век.

Диагностика. Диагноз устанавливают на основании результатов осмотра, назальной эндоскопии; при необходимости выполняют КТ в аксиальной проекции и консультируются с офтальмологом.

Лечение начинают с эмпирической антибиотикотерапии большими дозами ампициллина и сульбактама или клиндамицина либо цефтазидима, после получения результатов микробиологического исследования гноя антибиотики корректируют с учетом чувствительности к ним возбудителей.

Обязательно эндоскопическое хирургическое дренирование абсцесса и пораженной околоносовой пазухи.

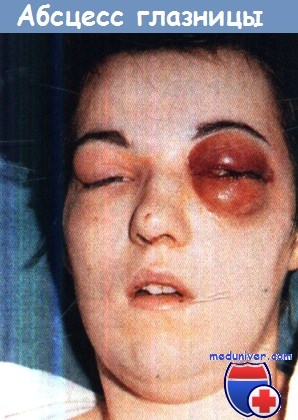

Абсцесс правой глазницы с «деревянистым» отеком тканей,

нарушением зрения и потерей подвижности глазного яблока.

— Абсцесс глазницы. Абсцесс глазницы представляет наиболее серьезную угрозу глазу. Наиболее важным симптомом, отличающим абсцесс глазницы от других орбитальных осложнений, является плотный отек тканей, окружающих глазное яблоко, ограничивающий движения последнего.

Клиническая картина. Выраженный отек и гиперемия век, хемоз, протрузия глазного яблока, быстрое снижение остроты зрения, интенсивная боль, резкая болезненность глазного яблока при надавливании на него или при попытке изменить направление взора; ограничение движений глазного яблока из-за вовлечения глазодвигательных мышц и иннервирующих их нервов в гнойно-воспалительный процесс. Постепенно развивается паралич глазодвигательных мышц, застой венозной крови в сетчатке, отек диска зрительного нерва, панофтальмит; возможно распространение инфекции в полость черепа на пещеристый синус.

Лечение. Помимо мер, принимаемых при лечении поднадкостничного абсцесса, выполняют широкую фенестрацию глазничной пластинки для дренирования абсцесса в полость носа.

Дифференциальный диагноз составляют в зависимости от результатов рентгенологического исследования, КТ и офтальмологической симптоматики. Следует исключить злокачественную опухоль глазницы, мукоцеле, доброкачественные опухоли (например, остеому), воспаление системы слезоотведения, тромбоз пещеристого синуса, невоспалительные заболевания глазницы и рожистое воспаление.

Синдром верхушки глазницы развивается при поражении сосудов и нервов, проходящих через зрительный канал и верхнюю глазничную щель. Основными симптомами являются потеря зрения, птоз, диплопия, интенсивная головная боль в височно-теменной области и экзофтальм в результате компрессии ЧН II—VI. Причинами синдрома верхушки глазницы бывают травма, злокачественная опухоль, распространение гнойного воспаления при этмоидите и сфеноидите. Лечение состоит в незамедлительной декомпрессии из-за угрозы развития слепоты.

Риногенный ретробульбарный неврит развивается вследствие распространения гнойного воспаления с клиновидной пазухи и задних ячеек решетчатого лабиринта в ретробульбарное пространство. Это осложнение наблюдается редко. Характеризуется появлением вначале офтальмологических симптомов. Лечение заключается в хирургическом дренировании пораженной околоносовой пазухи, если имеются явные признаки гнойного воспаления.

Злокачественный экзофтальм, обусловленный тиреотоксикозом, можно уменьшить с помощью хирургического вмешательства, выполняемого через нос (трансэтмоидальная декомпрессия глазницы). Отек мягких тканей глазницы приводит к повышению внутриглазничного давления и связанному с этим поражению глазного яблока и зрительного нерва. Декомпрессии можно достичь удалением нижней стенки глазницы вместе с ячейками решетчатого лабиринта и глазничной пластинки, сохраняя подглазничный нерв.

P.S. В каждом случае потери зрения на один или оба глаза, при нарушении функции глазодвигательных мышц и появлении диплопии показано ринологическое исследование.

— Вернуться в оглавление раздела «отоларингология»

Оглавление темы «Заболевания пазух носа»:

- Техника операций на лобной пазухе при фронтите

- Техника операций на клиновидной пазухе при сфеноидите

- Характеристика лазеров применяемых в хирургии носа и ее пазух

- Симптомы риносинусита у детей и его лечение

- Симптомы грибковых болезней пазух носа

- Взаимосвязь болезней пазух носа и организма у детей

- Симптомы мукоцеле пазухи носа и его лечение

- Симптомы кисты пазухи носа и его лечение

- Отек лица при воспалении пазухи носа

- Отек глаза и глазницы при воспалении пазухи носа

Источник

Синусит – инфекционно-воспалительный процесс, затрагивающий слизистую оболочку околоносовых пазух. Может иметь вирусную, бактериальную, грибковую или аллергическую природу. К общим симптомам, характеризующим течение синуситов, относятся повышение температуры тела, боль в проекции придаточных пазух, затруднение носового дыхания, серозно-гнойное отделяемое из носа. Синуситы распознаются на основании данных рентгенографии, УЗИ, КТ и МРТ околоносовых пазух, диагностической пункции. При синуситах проводится антибиотикотерапия, физиотерапия, лечебные промывания, пункции и дренирования, традиционные и эндоскопические операции на придаточных пазухах носа.

Общие сведения

Синусит – воспалительный процесс в одной или нескольких придаточных пазухах носа. Синуситы диагностируются у 0,02% взрослого населения; у детей инфекции верхних дыхательных путей осложняются развитием синусита в 0,5% случаев. В отоларингологии к синуситам относятся воспаления: верхнечелюстной пазухи – гайморит, лобных пазух – фронтит, клиновидной пазухи – сфеноидит, лабиринта решётчатой кости – этмоидит. По течению выделяют острый и хронический синуситы. Отмечается повышенная температура, головная боль, заложенность и гнойные выделения из носа, отек лица в зоне воспаленной пазухи. При отсутствии лечения развиваются серьезные осложнения: воспаление зрительного нерва и оболочек глаза, остеомиелит, абсцесс мозга, менингит.

Синусит

Причины синуситов

Носовая полость сообщается с семью придаточными (параназальными) пазухами: двумя лобными, двумя верхнечелюстными, двумя решетчатыми и одной клиновидной. Пазухи соединены с носовой полостью узкими ходами. Через эти ходы осуществляется постоянное дренирование (очищение) пазух. Если пазухи по какой-то причине перестают очищаться, в них застаивается секрет и создаются благоприятные условия для развития синусита.

Соустья носовых пазух могут блокироваться при различных деформациях внутриносовых структур (гипертрофические риниты, искривление носовой перегородки, аномалии строения решетчатого лабиринта и носовых раковин). Вирусная инфекция является еще одним фактором риска возникновения синуситов. В результате воспаления слизистая оболочка придаточных пазух и носовой полости отекает. Слизистые железы начинают вырабатывать большое количество секрета. Соустья параназальных пазух еще больше сужаются из-за отека слизистой и забиваются густым патологическим секретом.

Нарушение вентиляции, застой отделяемого и дефицит кислорода в тканях пазух становятся толчком для интенсивного развития условно-патогенной флоры. К вирусной инфекции присоединяется бактериальная. Степень выраженности проявлений синусита зависит от вирулентности вызывавших воспаление микробов. Широкое применение антибиотиков приводит к тому, что бактериальная флора, ставшая причиной развития синусита, нередко отличается повышенной резистентностью (устойчивостью) к большинству антибиотиков.

В последние годы синуситы все чаще вызываются грибками. Причина этой тенденции также кроется в неоправданном использовании антибиотикотерапиии, которая отрицательно влияет на состояние иммунной системы, нарушает нормальный состав микрофлоры и создает благоприятные условия для развития микозной инфекции. Синуситы на начальной стадии не обязательно провоцируются микробами. Отек слизистой оболочки, приводящий к закрытию соустий параназальных пазух, может быть вызван вдыханием холодного воздуха и ряда химических веществ.

Однако, самой частой причиной развития синуситов являются иммунодефицитные состояния и аллергические реакции. Аллергия вызывает вазомоторный ринит, одним из проявлений которого является отек слизистой носовой полости. Процесс неоднократно повторяется. В результате хронические синуситы развиваются примерно у 80% больных вазомоторным ринитом.

Классификация

В зависимости от локализации процесса выделяют следующие виды синуситов:

- Гайморит. Воспалительный процесс поражает гайморову (верхнечелюстную) пазуху.

- Этмоидит. Воспаление развивается в решетчатом лабиринте.

- Фронтит. Патологический процесс охватывает лобную пазуху.

- Сфеноидит. Воспаление возникает в клиновидной пазухе.

Первое место по распространенности занимает гайморит, второе – этмоидит, третье – фронтит и четвертое – сфеноидит. Возможно одно- или двухстороннее поражение. В процесс может вовлекаться одна или несколько пазух. Если воспаление охватывает все придаточные пазухи, заболевание называют пансинуситом.

Все синуситы могут протекать остро, подостро или хронически. Острый синусит, как правило, провоцируется насморком, гриппом, скарлатиной, корью и другими инфекционными заболеваниями. Заболевание продолжается 2-4 недели. Подострый синусит чаще всего является следствием неправильного или недостаточного лечения острого синусита. Симптомы заболевания при подостром течении синусита сохраняются от 4 до 12 недель. Хронический синусит становится исходом повторных острых синуситов инфекционной этиологии или развивается, как осложнение аллергического ринита. Критерием хронизации процесса является наличие симптомов синусита в течение 12 и более недель.

В зависимости от характера воспаления выделяют три формы синусита:

- отечно-катаральная. Поражаются только слизистая оболочка параназальных пазух. Процесс сопровождается выделением серозного отделяемого;

- гнойная. Воспаление распространяется на глубокие слои тканей придаточных пазух. Отделяемое приобретает гнойный характер;

- смешанная. Имеются признаки отечно-катарального и гнойного синусита.

Симптомы синуситов

Клинические проявления гайморита подробно описаны в статье «Гайморит».

Симптомы этмоидита

Как правило, воспалительный процесс в передних отделах решетчатого лабиринта развивается одновременно с фронтитом или гайморитом. Воспалению задних отделов решетчатого лабиринта нередко сопутствует сфеноидит.

Больной этмоидитом предъявляет жалобы на головные боли, давящую боль в области переносицы и корня носа. У детей боли часто сопровождаются гиперемией конъюнктивы, отеком внутренних отделов нижнего и верхнего века. У некоторых пациентов возникают боли неврологического характера.

Температура тела обычно повышается. Отделяемое в первые дни заболевания серозное, затем становится гнойным. Обоняние резко снижено, носовое дыхание затруднено. При бурном течении синусита воспаление может распространиться на глазницу, вызывая выпячивание глазного яблока и выраженный отек век.

Симптомы фронтита

Фронтит, как правило, протекает тяжелее других синуситов. Характерна гипертермия, затрудненность носового дыхания, выделения из половины носа на стороне поражения. Пациентов беспокоят интенсивные боли области лба, больше выраженные по утрам. У некоторых больных развивается снижение обоняния и светобоязнь, появляется боль в глазах.

Интенсивность головных болей снижается после опорожнения пораженной пазухи и нарастает при затруднении оттока содержимого. В отдельных случаях (обычно – при гриппозном фронтите) выявляется изменение цвета кожи в области лба, отек надбровной области и верхнего века на стороне поражения.

Хронический фронтит часто сопровождается гипертрофией слизистой оболочки среднего носового хода. Возможно появление полипов. Иногда воспаление распространяется на костные структуры, приводя к их некрозу и образованию свищей.

Симптомы сфеноидита

Сфеноидит редко протекает изолированно. Обычно развивается одновременно с воспалением решетчатой пазухи. Пациенты жалуются на головную боль в глазнице, области темени и затылка или глубине головы. При хроническом сфеноидите воспаление иногда распространяется на перекрест зрительных нервов, приводя к прогрессирующему снижению зрения. Нередко хронический сфеноидит сопровождается стертой клинической симптоматикой.

Осложнения синусита

При синуситах в патологический процесс может вовлекаться глазница и внутричерепные структуры. Распространение воспаления вглубь может приводить к поражению костей и развитию остеомиелита. Самым распространенным осложнением синуситов является менингит. Заболевание чаще возникает при воспалении решетчатого лабиринта и клиновидной пазухи. При фронтите может развиться эпидуральный абсцесс или субдуральный (реже) абсцесс мозга.

Своевременная диагностика осложнений при синуситах иногда затруднена из-за слабо выраженной клинической симптоматики. Запущенные внутричерепные осложнения синуситов прогностически неблагоприятны и могут стать причиной летального исхода.

Диагностика синусита

Диагноз синусита выставляется на основании характерной клинической картины, объективного осмотра и данных дополнительных исследований. В процессе диагностики используется рентгенография околоносовых пазух в двух проекциях, ультразвуковое исследование, ядерно-магнитный резонанс и КТ околоносовых пазух. По показаниям для исключения осложнений проводится КТ или МРТ головного мозга.

КТ придаточных пазух носа. Острый катаральный верхнечелюстной синусит

Лечение синусита

Терапия острого синусита направлена на купирование болевого синдрома, устранение причины воспалительного процесса и восстановление дренирования пазух. Для нормализации оттока отоларингологи используют сосудосуживающие препараты (нафазолин, оксиметазолин, ксилометазолин и т. д.), устраняющие отек слизистой носовой полости и полости пазух.

Практическое применение при синуситах находит метод синус-эвакуации. Процедура осуществляется следующим образом: в разные носовые ходы вводят два катетера. Антисептик подается в один катетер и отсасывается через другой. Вместе с антисептиком из носовой полости и полости пазух удаляется гной и слизь.

При синуситах бактериальной природы применяют антибиотики. Для освобождения пазухи от гноя проводят ее вскрытие (гайморотомия и др.). При вирусных синуситах антибиотикотерапия не показана, поскольку антибиотики в данном случае неэффективны, могут усугубить нарушение иммунного статуса, нарушить нормальный состав микрофлоры в ЛОР-органах и стать причиной хронизации процесса.

Пациентам с острыми синуситами назначают антигистаминные средства и рассасывающие препараты (чтобы предупредить образование спаек в воспаленных пазухах). Больным с синуситами аллергической этиологии показана противоаллергическая терапия. Лечение обострения хронического синусита проводится по принципам, аналогичным терапии острого воспаления. В процессе лечения используются физиотерапевтические процедуры (диадинамические токи, УВЧ и т. д.).

При неэффективности консервативной терапии хронических синуситов рекомендуется хирургическое лечение. Операции, проводимые пациентам с хроническими синуситами, направлены на устранение препятствий для нормального дренирования параназальных пазух. Выполняется удаление полипов в носу лазером, устранение искривления носовой перегородки и т.д. Операции на пазухах проводятся как по традиционной методике, так и с использованием эндоскопического оборудования.

Источник