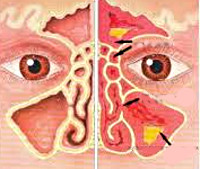

Реактивный отек клетчатки глазницы век

Орбитальные осложнения синуситов – это группа заболеваний глазницы, которые развиваются на фоне воспалительных поражений придаточных пазух носа. К основным клиническим проявлениям относятся отек и гиперемия век, ограничение движений глазного яблока, экзофтальм, боль при пальпации или в состоянии покоя, интоксикационный синдром. Диагностика включает сбор анамнеза и жалоб больного, оценку результатов физикального осмотра, риноскопии, офтальмоскопии, лабораторных тестов, рентгенографии или компьютерной и магниторезонансной томографии. Лечение основывается на антибактериальной, дезинтоксикационной терапии. При гнойных формах осложнений показаны оперативные вмешательства.

Общие сведения

Орбитальные осложнения синуситов наблюдаются преимущественно у детей и составляют от 8 до 30% всех патологий глазницы. В структуре заболеваемости преобладают младенцы – до 65%. Среди детей дошкольного и школьного возраста внутриглазничные поражения на фоне синуситов возникают в 33-38% и 23-26% соответственно. У взрослых патология встречается сравнительно редко. Показатель распространенности у людей старше 20 лет находится в пределах 0,4-7,9% от всех заболеваний околоносовых пазух. У всех возрастных категорий больных чаще выявляются негнойные осложнения, на их долю приходится до 50% от общего числа случаев. Из гнойных форм преобладают субпериостальный абсцесс (до 40%), ретробульбарный абсцесс (менее 15%), флегмона глазницы (до 13%).

Орбитальные осложнения синуситов

Причины

Внутриглазничные поражения могут возникать как при острых, так и при хронических гнойных синуситах. В детском возрасте осложнения чаще вызывают острые процессы, в среднем и старшем – хронические. Патогенная микрофлора в большинстве случаев представлена теме же микроорганизмами, которые провоцируют неосложненные синуситы: Str. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis. Предрасполагающими факторами являются:

- Иммунодефицитные состояния. Разрушению костных стенок пазух и распространению патологического процесса в сторону орбиты способствуют нарушения иммунитета, обусловленные генетическими аномалиями, сахарным диабетом, гипотиреозом, ВИЧ-инфекцией, злокачественными заболеваниями, недавно перенесенной лучевой и полихимиотерапией.

- Аномалии развития. Деформации верхней челюсти и лобной кости, наличие в них патологических соустий (дегисценций) или кистозных растяжений, истончение стенок полостей синусов и глазницы, другие подобные изменения повышают вероятность проникновения патогенной микрофлоры из первичного очага в прилегающие анатомические структуры.

- Травматические повреждения. Тяжелые травмы лицевого черепа могут нарушать физиологическую конфигурацию полостей придаточных синусов, делая их стенки более восприимчивыми к гнойным процессам. Аналогичные изменения способны вызывать ранее перенесенные операции в этой области.

Патогенез

Формирование орбитальных осложнений при синуситах происходит вследствие анатомической близости пазух и глазниц, наличия сосудистых и нервных коммуникаций. Преобладает гематогенный путь инфицирования, реализующийся через переднюю глазничную вену и крылонебное сплетение, которые собирают кровь из передних околоносовых синусов и задних отделов носовой полости. Реже встречается контактный путь распространения, обусловленный тотальным нарушением гемодинамики орбиты и разрушением костных структур. У детей проводником для бактерий и продуктов их жизнедеятельности может служить носослезный канал. У младенцев из-за недостаточно сформированной верхней челюсти зубные зачатки непосредственно прилегают к нижней стенке глазницы. Это становится причиной развития патологий орбиты на фоне сочетанных поражений гайморовой пазухи, ротовой полости и альвеолярных отростков.

Симптомы

Клиническая картина зависит от варианта осложнения. Реактивный отек клетчатки орбиты и век проявляется умеренным экзофтальмом, формированием бледных, практически прозрачных припухлостей, безболезненных при касании. Температура тела и общее состояние – как при первичном синусите. При диффузном негнойном воспалении тканей глазницы наблюдается визуально заметное выпячивание глазного яблока, гиперемия и отек кожных покровов, болезненность, хемоз. У детей, в отличие от взрослых, могут усугубляться признаки интоксикационного синдрома. При остеопериостите орбиты к вышеупомянутым симптомам присоединяется острая боль, ограничение подвижности и смещение глаза, направление и локализация которых указывают на область поражения костной стенки.

При абсцессе или флегмоне века глазное яблоко зачастую осмотреть не удается, поскольку оно закрыто резко отечным, гиперемированным, неподвижным верхним или нижним веком. При пальпации определяется позитивный симптом флюктуации. Отмечается лихорадка до 39,0 °С, слабость, недомогание. Свищи века и стенки орбиты характеризуются образованием патологического соединения поверхности корня носа, нижнего или верхнего века с прилегающими к ним околоносовыми пазухами. Интоксикационный синдром выражен слабо. Субпериостальный и ретробульбарный абсцессы являются поочередно развивающимися стадиями прогрессирующего остеопериостита глазницы, поэтому сопровождаются похожими симптомами. Дополнительно усиливается системная интоксикация, возникает резкая боль при нажатии и движении глаз, обнаруживается преходящее нарушение зрения, встречающееся при поражениях глубоких отделов глазницы.

При флегмоне орбиты наблюдается сильный экзофтальм, ограничение подвижности глазного яблока вплоть до тотальной офтальмоплегии, интенсивная боль при попытках офтальмологического осмотра, тяжелый интоксикационный синдром, а также вышеупомянутые воспалительные изменения век и конъюнктивы. При возможности выполнения офтальмоскопии визуализируются застойные явления на глазном дне. Тромбоз региональных вен и пещеристого синуса характеризуется отеком, покраснением и уплотнением сначала одного, затем второго века, слабовыраженным экзофтальмом, болевым синдромом, визуализацией пораженных венозных сосудов на поверхности кожи, офтальмоплегией. Общее состояние очень тяжелое – возникают нарушения сознания, температура тела достигает 40-41 °С.

Осложнения

Осложнения орбитальных поражений связаны с неадекватной или несвоевременно начатой терапией. При быстро нарастающих отеках клетчатки глазницы происходит сдавливание и ишемия глазного нерва. Это вызывает стойкое ухудшение зрения вплоть до слепоты. У детей до 1 года и людей со скомпрометированной иммунной системой отмечается ранняя генерализация процесса с образованием метастатических очагов инфекции (сепсис и септикопиемия). У младенцев в будущем могут формироваться стойкие зрительные нарушения в виде снижения остроты до 0,5 диоптрий, дефекты роста кожи на краю орбиты, поражения слезного мешка, уменьшение амплитуды движений глаза. Ретробульбарный абсцесс и флегмона глазницы в любом возрасте способны становиться причиной менингита, абсцессов головного мозга, тромбозов венозных синусов и других внутричерепных осложнений.

Диагностика

Диагностика этой группы патологий осуществляется отоларингологом и офтальмологом, базируется на анамнестических данных, жалобах пациента или его родителей, результатах физикальных, лабораторных и инструментальных исследований. Важным аспектом является подтверждение сопутствующих патологий придаточных пазух. При невозможности установить их наличие путем опроса и общего осмотра больного применяют пробу с тампоном, пропитанным 5% раствором кокаина, который вводят в средний носовой ход на 2 часа. Улучшение зрения на этом фоне является признаком поражения синусов. Полная программа обследования включает в себя:

- Физикальные методы. При первичном осмотре больного помимо симптомов синусита специалист определяет гиперемию, отечность верхнего или/и нижнего века, экзофтальм, нарушение подвижности глаза. При пальпации отмечается болезненность, локальное повышение температуры. У части больных веки полностью закрывают глазное яблоко.

- Риноскопию. При осмотре носовой полости отоларинголог выявляет отек и покраснение слизистой оболочки, наличие катаральных или гнойных выделений. В зависимости от того, какие именно пазухи поражены, патологические массы обнаруживаются в среднем или нижнем носовом ходе, с одной или двух сторон.

- Офтальмоскопию. При возможности раздвинуть пораженные веки проводится осмотр глазного дна. Офтальмолог может подтвердить наличие отека диска зрительного нерва, расширение кровеносных сосудов внутренней оболочки глаза, выпадение глазничного, зрачкового рефлекса – симптомы, характерные для флегмоны глазницы. При других вариантах подобные изменения нерезко выражены либо отсутствуют.

- Лабораторные тесты. В общем анализе крови обнаруживается высокий лейкоцитоз со сдвигом формулы в сторону юных и палочкоядерных нейтрофилов, повышение СОЭ. При наличии выделений из носа их образец берется для бактериологического посева с целью идентификации возбудителя, определения его чувствительности к основным группам антибиотиков.

- Аппаратные методы визуализации. В качестве базового исследования применяется рентгенография околоносовых пазух и орбиты. На снимках стенки этих образований могут быть утолщены, а полости затемнены, что является признаками воспалительного процесса и скопления гнойных масс. Также на рентгенограммах видны дефекты стенок, патологические соустья между глазницей и синусами. При недостаточной информативности метода назначаются МРТ, КТ лицевого скелета.

Лечение орбитальных осложнений синуситов

Лечение проводится в условиях офтальмологического или отоларингологического стационара. Его основными целями являются санация первичного и вторичного очага инфекции, предотвращение дальнейшего распространения процесса в полость черепа, при необходимости – реконструкция стенок орбиты и придаточных пазух. Для этого используются:

- Медикаментозные средства. Применяются субмаксимальные или максимальные дозы антибиотиков широкого спектра действия. Для устранения симптомов интоксикации осуществляются внутривенные инфузии сорбентов и плазмозаменителей. В дальнейшем схема антибиотикотерапии корректируется в соответствии с результатами теста на антибиотикочувствительность. В качестве симптоматических препаратов назначаются деконгестанты, мочегонные, антигистаминные средства, ингибиторы протеолитических ферментов, витаминные комплексы. При негнойных осложнениях подобные схемы терапии являются основой лечения.

- Оперативные вмешательства. Заключаются в пункции пораженного синуса, аспирации гнойного экссудата с последующим промыванием полости растворами антисептиков, кортикостероидов, антибиотиков. При гнойных патологиях орбиты производится эндоназальное вскрытие пораженных пазух, после чего отоларинголог совместно с офтальмологом выполняет санацию очагов инфекции в полости орбиты, ревизию свищей и установку дренажей.

- Физиотерапевтические процедуры. Применяются после основного курса лечения для нормализации регионального кровообращения, ускорения процессов репарации и регенерации. Обычно назначаются УФО, магнитотерапия, электрофорез, дарсонвализация.

Прогноз и профилактика

Исход зависит от своевременности диагностики заболевания, качества проведенной терапии и индивидуальных особенностей организма пациента. Как правило, прогноз для жизни больного благоприятный. Полного выздоровления удается достичь не всегда, в особенности – при хронических синуситах. Специфическая профилактика в отношении орбитальных осложнений патологий околоносовых пазух не разработана. Неспецифические превентивные мероприятия включают раннее выявление и купирование болезней синусов с точным соблюдением рекомендаций лечащего специалиста, коррекцией иммунодефицитных состояний, предотвращением травматизации области глазницы.

Источник

Отекшие веки — признак различных нарушений в работе организма. Причинами такого явления могут быть аллергические реакции, офтальмологические заболевания и прочие факторы. Нередко бывает отек век у детей, особенно у дошкольников, так как они входят в группу риска по инфекционным патологиям глаз. Рассмотрим причины и способы лечения отеков.

Воспаление верхнего или нижнего века может быть спровоцировано различными факторами. По внешним признакам можно предварительно догадаться, что именно послужило причиной отека. Это зависит от степени его выраженности, местоположения, а также от того, на одном или обоих глазах он возник. Врачи выделяют также отдельный вид отека, называемый реактивным. Он назван так потому, что развивается буквально за считанные минуты. Область расположения может быть любой — и верхнее, и нижнее веко. Это бывает при некоторых состояниях. Рассмотрим в статье, по каким причинам может возникать реактивный отек верхнего или нижнего век у ребенка.

Состояния, при которых может развиться реактивный отек век

Кожа вокруг наших глаз — самая тонкая и уязвимая на всем теле.

Развитию отека век способствуют ее высокая растяжимость, довольно рыхлая структура подкожной жировой клетчатки и ее способность накапливать межклеточную жидкость. В офтальмологии выделяют несколько причин, которые могут вызвать развитие реактивного отека век у ребенка:

- вирусные и инфекционные патологии органов зрения (конъюнктивит, блефарит, дакриоцистит, ячмень, халязион и пр.);

- аллергическая реакция на различные вещества;

- заболевания почек, щитовидной железы;

- травматические повреждения;

- демодекоз;

- прием некоторых медикаментов, на которые возникает индивидуальная реакция организма;

- осложнения гайморита, синусита и прочих подобных заболеваний;

- укус насекомого.

Во всех перечисленных случаях у ребенка чаще всего возникают выраженная припухлость век. При некоторых состояниях реактивные отеки век представляют реальную опасность для здоровья — например, при аллергической реакции.

Аллергический отек век у ребенка

Раздражение может появиться на разные вещества.

Вот наиболее распространенные факторы, вызывающие воспаление слизистых оболочек:

- Поллиноз, или весенний риноконъюнктивит — аллергия на пыльцу цветущих растений. Возникает в весенний и летний сезон. Обычно реакция бывает на пыльцу злаковых, сорняков и некоторых деревьев (тополь, береза, ольха). При попадании частичек аллергена на слизистую оболочку глаз часто развивается реактивный отек век.

- Реакция на выделения различных желез домашних животных.

- Пищевая аллергия. При употреблении продукта, на который у организма существует индивидуальная непереносимость (часто это злаковые, белки), возникает аллергическая реакция. Отек век может также сопровождается сыпью на коже, расстройством желудка, трудностями с дыханием, так как отекает горло.

- Реакция на некоторые лекарственные препараты.

- Инсектная аллергия на укусы насекомых и т.д.

Любой вид аллергии у детей проявляется раздражением и воспалением глаз, так как слизистая оболочка страдает в первую очередь. Родителям при покраснении и опухоли век необходимо оперативно обратиться к специалисту для определения причины. Аллергический отек может иметь опасные последствия.

Так, после укуса насекомого в течение короткого времени может развиться реактивный отек век — именно к таким относится ангионевротический отек Квинке. Он проявляется в виде выраженных припухлостей на губах, веках, щеках, слизистой рта. Если отек распространяется на область гортани, тогда может наступить сильное удушение и летальный исход. За счет того, что у малышей до семи лет подкожная клетчатка более выражена, склонность к отечности у них на порядок выше, чем у детей старшего возраста и взрослых, которые тоже подвержены риску появления такой реакции, но уже в гораздо меньшей степени. Отек Квинке опасен тем, что порой развивается весьма стремительно, и малышу требуется срочная медицинская помощь. При этом часто возникает и реактивный отек нижнего века, помимо верхнего. Ребенок не может открыть глаза, так как глазная щель смыкается.

Основным средством лечения аллергии разной этиологии являются антигистаминные таблетки и капли в глаза. Компоненты, входящие в их состав, тормозят воздействие на организм гистаминов, вызывающих раздражительную реакцию. Именно эти вещества ответственны за появление самых неприятных признаков раздражения — отеков, слезотечения, зуда. В тяжелых случаях могут быть назначены кортикостероиды внутривенно.

Отек век у ребенка при вирусных и бактериальных инфекциях

Дети болеют инфекционными заболеваниями глаз в несколько раз чаще взрослых. Уровень личной гигиены у них еще достаточно низок, при этом малыши часто трогают грязными руками глаза, рот. Это прямой путь попадания в организм различных вирусов и бактерий, вызывающих воспалительные заболевания: конъюнктивит, блефарит, кератит, ячмень и прочие патологии.

При вирусных и бактериальных инфекциях отек возникает, как правило, на верхнем веке, однако в некоторых случаях может развиться отек нижнего века. К этим симптомам присоединяется зуд, слезотечение, сильная гиперемия слизистой оболочки, при некоторых видах заболеваний — гнойные выделения и прочие признаки.

Для лечения бактериальных инфекций назначают лекарственные средства с антибиотиками, которые не всасываются в кровь, а действуют местно на ткани глаз, поэтому совершенно безопасны для детей. Если через двое-трое суток после начала приема лекарств улучшения не наступают, то нужно прекратить их употребление и обратиться к офтальмологу — он назначит другой препарат. Приведем небольшой перечень антибактериальных капель и мазей, которые применяют для лечения детских инфекций:

- «Тобрекс»;

- «Тетрациклин»;

- «Макситрол»;

- «Левомицетин»;

- «Витабакт» и др.

Для лечения отека верхнего века у ребенка и прочих симптомов при вирусном конъюнктивите могут быть назначены следующие лекарства:

- «Актипол»;

- «Офтан Иду»;

- «Офтальмоферон»;

- «Левомицетин»;

- «Альбуцид»;

- «Полудан» и др.

Демодекозный блефарит

Распространенная офтальмологическая патология, возбудителем которой является клещ рода Demodex. Он имеет размер 0,2-0,5 мм и распространяется в протоках мейбомиевых и сальных желез, у основания волосяных фолликулов ресниц. В одном фолликуле могут жить до 25 особей, питающиеся отмершими эпителиальными клетками и секретом желез. Этот патогенный микроорганизм обнаруживается у 90% взрослых — они являются просто его бессимптомными носителями. Однако при возникновении определенных внешних факторов клещ проявляет активность, тогда начинает развиваться демодекоз.

При появлении демодекоза ребенок начинает жаловаться на жжение и зуд в области глаз, причем эти ощущения усиливаются при действии тепла (на солнце, в бане), сухость и раздражение. Края век утолщены, гиперемированы. Характерный начальный признак демодекозного блефарита — склеенные, усыпанные у основания белыми частичками ресницы, словно заиндевевшие. В дальнейшем происходит выраженный отек век и ресничных краев. При длительном течении заболевания может развиться конъюнктивит, кератоконъюнктивит, трихиаз, и, как следствие — дисфункция мейбомиевых желез. Заниматься устранением демодекозного блефарита следует своевременно, чтобы он не принял острую форму.

Для лечения назначают антибиотики в виде капель, например, «Карбахол», «Акулар», «Окуметил», антибактериальные мази — «Метронидазол», мази — ихтиоловая и цинковая, «Тобрекс», «Ципромед», антисептики «Витабакт», «Окомистин» в качестве профилактики вторичной инфекции.

Отек век у ребенка при ячмене

Дети часто подвержены этому гнойному воспалению, так как плохо соблюдают чистоту рук, имеют привычку трогать грязными руками глаза, тереть их.

Реактивный отек век при этом заболевании может возникать еще до проявления первых выраженных симптомов. Они краснеют и опухают, а вот сам гнойник (ячмень, или гордеолум) возникает только через 3-4 дня. При надавливании пальцами на отекшее веко ребенок испытывает болезненные ощущения. Иногда припухлость развита настолько, что глаз перестает открываться.

На 2-3 день после появления первых признаков ячменя вокруг основания ресницы образуется гнойная головка, а болевые ощущения немного уменьшаются. Спустя день-два гнойник вскрывается, его содержимое выходит наружу, после чего все симптомы постепенно исчезают. Обычно данный процесс занимает около семи дней и не оставляет ни шрамов, ни следов. Но бывают случаи, когда он приводит к очень тяжелым последствиям. Может развиться флегмона глазницы, сепсис, халязион и прочие опасные состояния.

В случае, если родители заметят отек век, нужно обязательно отвести малыша к врачу, а не заниматься самолечением. Нужно также постараться по возможности больше находиться в это время с ребенком вместе, чтобы контролировать его поведение, отвлекать занятиями, если он будет пытаться почесать глаз. Важно не допустить повторного занесения инфекции. Для лечения ячменя назначают антибактериальные средства.

Отек век при ЛОР-патологиях

В случае развития осложнений при воспалениях носовых пазух, например, при синусите или гайморите, также может произойти отек век. Связано это с близким анатомическим расположением пазух носа и глазницы. Если речь идет о детях, то реактивный отек век при этих заболеваниях у них наиболее типичен.

Если при синусите или гайморите воспаление переходит на глазницу и в процесс вовлекается сетчатка, то может отмечаться экзофтальм — выпячивание глазного яблока вперед, а также в сторону. Верхнее веко при этом отекает и заметно увеличивается в размерах, сильно краснеет. При сильной опухоли глазная щель может полностью сомкнуться. У ребенка на пораженном глазу возникает заметный болевой синдром, нередко повышается температура тела до 38 градусов и выше. Также может снизиться острота зрения. Прогрессирование заболевания способно привести к атрофии зрительного нерва, отеку клетчатки глаза, флегмоне и другим осложнениям.

Например, опасность флегмоны заключается в том, что она обычно развивается довольно стремительно, порой за 10-20 часов, при этом чаще у малышей первого года жизни или у детей 7-9 лет. Флегмона орбиты глаза опасна не только для зрения, но и для жизни маленького пациента. При распространении гнойного процесса в полости черепа развивается менингит, абсцесс мозга, тромбоз, сепсис.

Если на фоне острого воспаления носовых пазух врач замечает выраженную гиперемию и отек век у ребенка, то направляет его к окулисту для более полной диагностики, чтобы исключить распространение воспалительного процесса в глазницу.

Травматический отек век

Травмы глаз бывают разного характера: химический ожог, механическая травма, проникающее ранение и т.д. Степень повреждения органов зрения при этом бывает разной: от покраснения слизистой оболочки (например, при попадании мыла) до сильного поражения глазного яблока при контузиях или проникающих ранениях.

При травме могут быть поражены веки, кости и ткани орбиты, само глазное яблоко. Отек век наступает при различных состояниях. Даже если предмет при механической травме не задел непосредственно глаз, а только прилегающие структуры (скулу, надбровную дугу), то отек обычно распространяется и на веки из-за их большой растяжимости и рыхлости подкожной клетчатки. Они краснеют и опухают, также возможно распространение отека на второй глаз.

Реактивный отек век часто возникает при ударах в область лба, бровей, носа. В виде первой помощи необходимо наложить холодный компресс или какое-либо средство против отеков, а затем обязательно обратиться за помощью к специалисту.

Отек век у ребенка при заболеваниях почек

Отеки при почечных недугах — очень распространенное явление. Наши почки работают круглосуточно, выводя избытки жидкости и токсинов, накапливающихся в результате процессов обмена веществ. Кроме того, почки регулируют кислотно-щелочной баланс, позволяя предотвратить уровень кислотности крови. При нарушении функциональности почек жидкость начинает задерживаться в тканях, следствием этого и является возникновение отеков.

Реактивный отек век у детей может являться признаком самых различных заболеваний — офтальмологических, аллергических, системных, а также следствием травм глаз. При возникновении припухлости и покраснения века следует отвести ребенка к специалисту, который установит диагноз и назначит грамотное лечение.

Источник