При гнойном отеке зуб удаляют

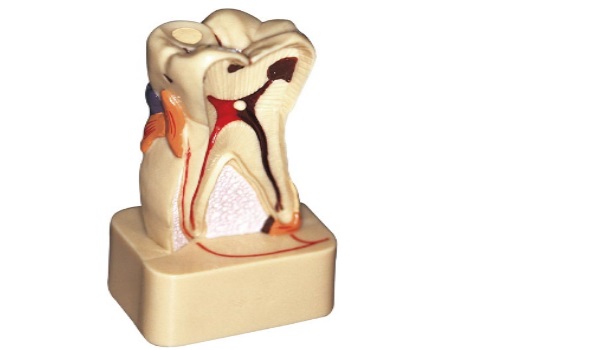

Обычный кариес способен привести к серьезным осложнением, одним из которых является гнойный периодонтит.

Экссудат скапливается в верхней части корневой системы. Патология становится причиной сильной зубной боли, и негативно сказывается на общем состоянии человека.

Общее представление и механизм возникновения

Гнойный периодонтит — одна из наиболее опасных форм воспаления соединительных тканей вокруг зубного корня.

При патологических процессах из кровеносных сосудов начинается выделяться жидкость — экссудат. Лейкоциты поглощают микробы, что приводит к их гибели и последующему превращению в гнойную массу.

Даже на ранних этапах воспалительного процесса затрагивается зубной нерв, что приводит к ноющей боли. Она усиливается во время жевания или при надавливании на проблемную зону. В области корня начинается формирование гранулемы или небольшой кисты.

Если больной не обращается к стоматологу, а пытается избавиться от симптомов самостоятельно, в течение 1-2 дней серозный периодонтит переходит в острую гнойную форму.

Боль становится пульсирующей и постоянной, даже если челюсть находится в покое. У пораженного зуба появляется подвижность, а общее состояние ухудшается. Возможно незначительное повышение температуры.

Возле воспалительного очага скапливается гной, из-за чего на десне формируется флюс. В стоматологии нарыв вскрывается, чтобы очистить полость от жидкости.

Если потенциальный пациент стоматолога так и не обратился к врачу, отток происходит путем прорыва надкостницы (гной попадает в зубную полость) или через костные каналы.

Если экссудат попадет в системный кровоток, возможны серьезные осложнения. К ним относятся:

- гайморит;

- флегмона челюстно-лицевой области;

- проблемы с сердцем;

- патологии верхних дыхательных путей;

- остеомиелит.

При наличии гноя в тканях происходит незначительное токсическое отравление.

Классификация и стадии

Форма воспалительного процесса определяется причинами, которые к нему привели. Периодонтит бывает:

- инфекционным;

- травматическим;

- медикаментозным.

Инфекционный периодонтит является самым агрессивным и быстро развивающимся. Приводят к нему патогенные микроорганизмы, попавшие к корневой системе. Чаще всего они появляются из-за гингивита или глубокого кариеса, которые больной не начал своевременно лечить.

Травмы часто приводят к полному или частичному разрыву периодонтальных тканей и смещению зуба. Это провоцирует асептическое воспаление — серозный процесс. Травмированный зубодесневой карман или поврежденная слизистая беззащитна перед инфицированием патогенными микроорганизмами.

Специалисты выделяют четыре стадии развития болезни:

- периодонтальную;

- эндооссальную;

- субпериостальную;

- субмукозную.

Сначала появляется микроабсцесс, который локализуется в районе периодонтальной щели. Появляются ощущения, словно зуб становится больше, и места в десне ему мало. На эндооссальной стадии гнойная жидкость попадает в костную ткань, вызывая инфильтрацию.

При переходе в субпериостальный этап жидкость копится в области надкостницы, формируется и вылезает флюс.

На последней стадии надкостница разрушается, из-за чего гной переходит в мягкие ткани. Боль становится сильнее, а лицо заметно отекает с больной стороны.

Причины развития

Основная причина развития гнойного периодонтита ― инфицирование зубной полости. В большинстве случаев возбудителем является стафилококк.

Привести к воспалению могут:

- низкий иммунитет;

- травмирование зуба;

- системные воспалительные процессы;

- чрезмерная жевательная нагрузка;

- формирование кисты;

- запущенный кариес;

- недостаточная гигиена;

- пульпит;

- некачественное стоматологическое лечение;

- токсическое воздействие.

Гнойная форма — осложнение серозного, гранулирующего или гранулематозного периодонтита. Экссудат начинает образовываться при отсутствии своевременного терапевтического вмешательства.

Симптомы

Первый симптом воспалительного процесса в пульпе — боль. На начальных этапах она появляется только во время давления на зуб или окружающие его ткани.

Но, по мере развития периодонтита, болезненность усиливается, возникает и пропадает она произвольно, может быть не связана с жевательным процессом и механическим давлением.

Постепенно присоединяются следующие симптомы:

- подвижность зуба;

- чувства распирания десны;

- покраснение мягких тканей;

- отечность;

- неприятный запах от десен;

- увеличение лимфоузлов;

- флюс.

При значительных скоплениях гноя появляются признаки токсического отравления — тошнота и рвота, потеря аппетита, общая слабость, головная боль и быстрая утомляемость.

Возможно повышение температуры до 37-37,5 градусов. Все симптомы усиливаются при тепловом воздействии или прикосновениях к больному зубу.

Диагностика

Симптомы, которые присущи периодонтиту, могут говорить о ряде других заболеваний ротовой полости. Чтобы подтвердить диагноз, одного визуального осмотра недостаточно. Дополнительно необходимы следующие исследования:

- общий анализ крови;

- рентген;

- электроодонтометрия.

Если пациент страдает от гнойной формы воспаления периодонта, анализ крови покажет повышенную скорость оседания эритроцитов и высокую степень лейкоцитоза.

Во время электроодонтометрического обследования проверяется чувствительность зуба на воздействие электричества.

При рентгенографии специалисты смогут оценить состояние корня зуба. Если начался периодонтит, между челюстной костью и верхушкой зубного корня будет заметный широкий зазор, заполненный жидкостью.

Во время осмотра и диагностики исключить необходимо остеомиелит, гайморит, пульпит и гнойное воспаление надкостницы. Указать на эти патологии могут их характерные симптомы.

Протокол лечения

Главная задача терапии — обеспечить качественный отток гноя, восстановить жевательные функции и избавить больного от сопутствующих симптомов.

При формировании флюса лечение в домашних условиях могут представлять опасность, заниматься этим должен только врач-стоматолог.

Пройти придется несколько этапов, включающих в себя следующие действия:

- Обеспечивается отток гнойной жидкости: проводится механическая чистка корневых каналов и зубов. При необходимости флюс вскрывается и устанавливается дренаж.

- Используются дезинфицирующие средства для антисептической обработки каналов и тканей.

- С помощью антибиотиков или физиотерапии устраняется воспалительный процесс, стимулируются процессы регенерации.

- Корневые каналы пломбируются.

В большинстве случаев одного посещения недостаточно. После обработки корневых каналов в них закладывается турунда, обработанная медикаментами. После, устанавливается временная пломба.

Через несколько дней пациент снова возвращается к врачу. Количество визитов зависит от состояния зуба и стадии болезни.

Пациенту обязательно нужно пропить курс антибиотиков, его продолжительность и дозировка определяется индивидуально. Это поможет сократить вероятность развития осложнений.

Для устранения болевого синдрома разрешается использовать обезболивающие препараты. При наличии свища желательно регулярно полоскать рот солевым раствором или антисептиками.

При своевременном обращении в клинику прогноз лечения благоприятный, и зуб удастся сохранить. Но если он слишком сильно разрушен и расшатан, а каналы прочистить невозможно, рекомендуется удаление.

В видео представлена схема лечения периодонтита.

Возможные осложнения

Если вовремя не обратиться за профессиональной помощью, гнойный мешочек может прорваться самостоятельно. При благоприятном исходе экссудат покинет полость.

Но он также может уйти вглубь тканей, что приведет к инфицированию соседних здоровых зубов или проникновению гноя в системный кровоток.

Больного ждут следующие последствия:

- ограничения движений челюсти;

- потеря жевательных способностей;

- образование глубоких свищей;

- некроз мягких тканей;

- поражения суставов;

- абсцессы;

- поражение костной ткани;

- острое токсическое отравление.

В особо тяжелых случаях потребуется госпитализация.

Профилактика

Чтобы избежать гнойного воспаления, необходимо соблюдать несложные профилактические меры:

- своевременно лечить болезни ротовой полости;

- контролировать состояние иммунной системы;

- обращаться в надёжные стоматологии;

- беречь челюсть от механических повреждений;

- хотя бы раз в полгода посещать врача.

Особое внимание следует уделять гигиене ротовой полости. Простой чистки два раза в день может быть недостаточно. Рекомендуется дополнительно использовать ирригатор или зубную нить, с помощью которой очищаются межзубные промежутки.

После еды желательно, хотя бы, прополоскать рот обычной водой, а лучше использовать для этого специальные ополаскиватели. Рекомендуется раз в год выполнять профессиональную зубную чистку в клинике.

Цена

Окончательная стоимость терапии зависит от региона проживания и выбранной клиники. При планировании лечения ориентироваться можно на средние расценки:

Услуга | Цена в рублях |

| Первичный осмотр | 500-700 |

| Прицельный снимок | 150-300 |

| Составление плана лечения | 500-700 |

| Чистка и обработка канала | 700-1200 |

| Установка временной пломбы | 400-600 |

| Дренирование | 350-400 |

| Вскрытие и очистка абсцесса | 1000-1500 |

| Повторные осмотры и обработка | 400-600 |

Отзывы

Несмотря на всю опасность гнойного периодонтита, лечится он вполне успешно.

Вы можете поделиться с нашими читателями своими рекомендациями о том, как сократить терапевтический процесс.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

похожие статьи

Источник

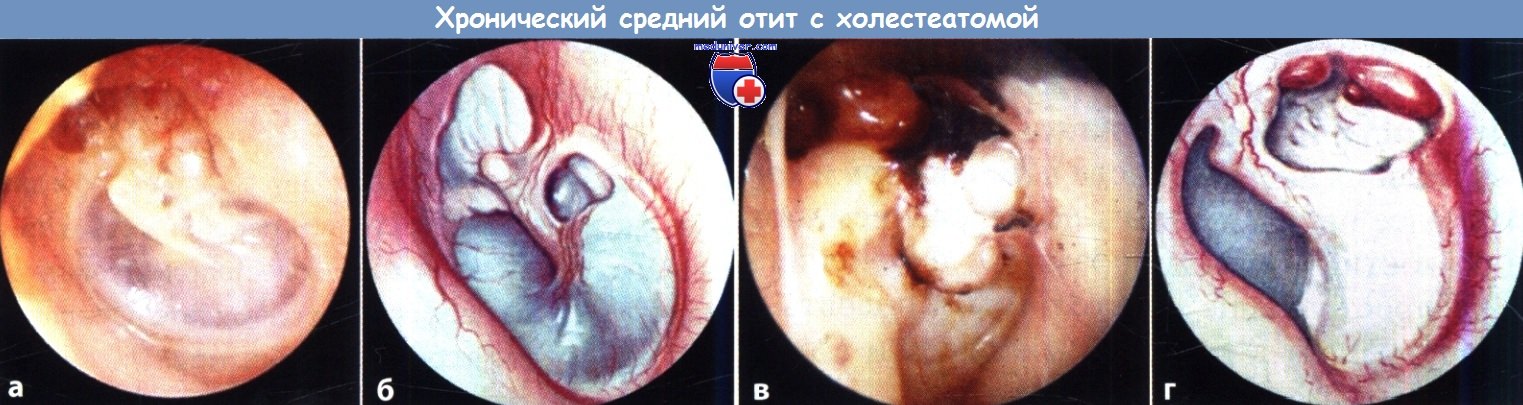

Особенности операции при хроническом гнойном среднем отитеМожно выделить три приоритета в лечении хронического гнойного среднего отита: Именно поэтому выбор хирургической тактики основывается на длительности заболевания, общем состоянии пациента, состоянии противоположного уха, опыте хирурга и предпочтениях пациента. Мастоидэктомия при хроническом гнойном среднем отите имеет три первичных показания: устранение воспаления и инфекционного процесса, доступ для удаления холестеатомы, и, что не менее важно, создание аэрации. Некоторые хирурги считают, что неудачные предыдущие тимпанопластики и персистирующее гноетечение из уха являются показанием к мастоидэктомии, но в большинстве случаев эти состояния могут быть устранены только правильно выполненной тимпанопластикой. Небольшие, изолированные от барабанной перепонки холестеатомы или маленькие врожденные холестеатомы также могут полностью излечиваться без мастоидэктомии. Дискуссионным является выбор сохранения или удаления задней стенки слухового канала, т.е. открытой (CWU) или закрытой (CWD) мастоидэктомии. При CWD мастоидэктомии задняя стенка наружного слухового прохода удаляется для расширения доступа к среднему уху и эпитимпануму и для выведения любой неоперабельной матрицы холестеатомы, например, холестеатомного матрикса, прикрывающего фистулу латерального полукружного канала. Открытая мастоидальная полость, образованная в результате CWD хирургии, эпителизируется в течение нескольких последующих месяцев и требует частых амбулаторных осмотров для ухода за полостью, особенно на начальном этапе. Даже при полном заживлении необходим уход и пожизненное наблюдение за полостью. Увеличение объема хирургического вмешательства с удалением стенки наружного слухового прохода, как сообщается, приводит к снижению темпа роста и процента рецидивов заболевания по сравнению с CWU мастоидэктомией. В других сообщениях указывается, что на темпы роста холестеатомы и частоту возникновения рецидива не влияет удаление стенки наружного слухового прохода, тогда как на частоте рецидивов существенным образом сказываются особенности расположения холестеатомы. Кроме того, расширенный слуховой проход менее эстетически привлекателен, из-за чего больные могут испытывать стеснение. Сохранение задней стенки наружного слухового прохода также положительным образом сказывается на сокращении послеоперационного периода, реже возникает необходимость ухода за послеоперационной раной в амбулаторных условиях. Сохранение стенки наружного слухового прохода позволяет избежать ограничения попадания воды и предполагает больший выбор слуховых аппаратов по сравнению с трудностями при ношения в открытой полости. Традиционно считается, результаты слуховой функции лучше при CWU по сравнению с CWD мастоидэктомией. На самом деле, в большей степени это связано с особенностями патологического процесса, вызвавшего необходимость операции, чем с наличием или отсутствием стенки наружного слухового прохода. Другие авторы отмечают, что между этими вариантами операций нет существенных различий слуховой функции, и более важна степень эрозии слуховых косточек. Обычно после CWU мастоидэтомии через 6-12 месяцев назначается второй этап оперативного лечения, включающий оценку наличия рецидива и реконструкцию цепи слуховых косточек. Сторонники же CWD мастоидэктомии не видят необходимости в выполнении второго этапа операции. Сохранение стенки наружного слухового прохода в нашей практике предпочтительнее. Решение об удалении стенки наружного слухового прохода принимается во время операции, когда в полной мере можно оценить объем патологического процесса. Интраоперационные данные, определяющие выполнение CWD мастоидэктомии следующие: фистула лабиринта, неоперабельное заболевание лицевого нерва или подножной пластинки стремени, низкое расположение крыши аттика, затрудняющее подход к нему, неоперабельное заболевание барабанного синуса и нереконструируемый дефект задней стенки наружного слухового прохода. Удаление стенки наружного слухового прохода не облегчает подхода к барабанному синусу. Наши предоперационные исследования редко приводят к решению удаления задней стенки. Очевидное разрушение задней стенки наружного слухового прохода или фистула лабиринта на КТ у пожилых или ослабленных пациентов, у которых выполнение плановой хирургической ревизии нецелесообразно, особенно при одном слышащем ухе — это состояния, при которых единственно возможным вариантом лечения будет CWD. Возможность выполнения CWD мастоидэктомии обсуждается с пациентом до операции при получении информированного согласия, причем всегда необходимо оговаривать, что во время операции может возникнуть необходимость удаления задней стенки наружного слухового прохода.

Особенности мастоидэктомии у детей с холестеатомойОбщеизвестный (но спорный) факт, что у детей холестеатома имеет более агрессивный характер. В то время как незрелая слуховая труба может способствовать втяжению барабанной перепонки и образованию холестеатомы, есть предположения, что большое количество факторов роста у детей способствует ускоренному росту холестеатомы. Кроме, того дети с хроническим гнойным средним отитом имеют лучшую аэрацию сосцевидного отростка, чем взрослые, что может способствовать распространению холестеатомы через барабанную полость в сосцевидный отросток и затрудняет ее полное удаление. Несмотря на эти общепринятые представления, лишь одно исследование показало какую-либо молекулярную разницу между взрослой и детской холестеатомой. Bujia et al. продемонстрировали быструю скорость репликации кератиноцитов в детской холестеатоме по сравнению со взрослой. Число рецидивов после хирургического лечения холестеатомы у детей, по данным литературных источников варьирует от 5 до 71%. В одном сравнительном исследовании 66 пациентов Dodson et al. проанализировали свой опыт и обнаружили, что общий рецидив (текущий и остаточный) болезни при CWU мастэктомии в детском возрасте составил 42% против 12% у взрослых пациентов. Только у 17% пациентов потребовалось увеличение объема вмешательства при CWU мастоидэктомии при возникновении рецидива до CWD мастоидэктомии (средний период наблюдения 37,6 месяцев). Несмотря на разницу в наличии рецидивов, авторы настаивают на проведении CWU мастоидотомии и обосновывают это меньшими проблемами, связанными с образованием послеоперационной полости. Слуховая функция в обеих группах была схожа. Большое количество рецидивов после CWU мастоидэктомии в педиатрической практике свидетельствует о том, что операцией выбора в педиатрической практике является CWD мастоидэктомия. CWD мастоидэктомия не гарантирует возникновения рецидива холестеатомы, как было показано в исследованиях Shirazi et al., которые представили работу по анализу 166 случаев холестеатомы (как приобретенной, так и врожденной) в педиатрической практике со средним сроком наблюдения шесть лет. В 8% случаев после CWU мастоидэктомии потребовалась ревизионная операция по поводу рецидива заболевания, тогда как после CWD мастоидэктомии повторная операция потребовалась у 21% больных. Интересно, что после CWD лишь в 28% случаев операция выполнялась в связи с рецидивом заболевания, остальные 72% вмешательств были выполнены из-за стеноза и гранулирования. В целом, частота рецидивов после CWU и CWD составляет 8% против 6%, что не является статистически значимым. Как и другие авторы, они установили, что состояние стенки наружного слухового прохода не сказывается на послеоперационном состоянии слуха, скорее на послеоперационный результат влияет степень эрозии стремени. Как и во взрослой, в педиатрической практике, мы стараемся по возможности сохранять заднюю стенку наружного слухового прохода. Решение об удалении задней стенки принимается интраоперационно. Задняя стенка удаляется при наличии фистулы полукружного канала или при значительном ее разрушении. Разрушения латеральной стенки аттика реконструируются хрящом, что предотвращает образование ретракционных карманов. В тяжелых случаях барабанная перепонка на всем протяжении уплотняется хрящом. Мы не наблюдали случаев снижения порогов слуха после такого вида укрепления. Через 12 месяцев пациентам выполнялась вторая операция и реконструкция цепи слуховых косточек. Решение о необходимости второго этапа принимается во время первой операции. Во время первой операции тщательно обозначается размер и локализация патологического процесса. Часто второй этап и реконструкция слуховых косточек проводятся через эндоуральный доступ, осматриваются основные места возникновения рецидивов: стремя, лицевой нерв, тимпанальный синус. Заушный доступ выполняется при выявлении на первом этапе вовлечения твердой мозговой оболочки или плохой визуализации аттика. Мы убеждены, что сохранение задней стенки наружного слухового прохода очень важно в детском возрасте, будь то изначальное сохранение или восстановление. На самом деле мы предпочитаем выполнить и третью ревизионную операцию для контроля заболевания, при подозрениях на образование открытой полости. Противопоказания к мастоидэктомии при хроническом среднем отитеПротивопоказания к выполнению CWU мастоидэктомии включают: нереконструируемый дефект задней стенки наружного слухового прохода, случаи, когда выполнение процедуры в полном объеме под вопросом, а также неоперабельную матрицу холестеатомы, поражающую лабиринт, лицевой нерв, сонную артерию, мозговую оболочку, и барабанный синус. Активная инфекция и выделения не являются противопоказанием к операции, но необходимо провести лечение и сделать ухо как можно более сухим. Частота послеоперационных инфекций выше, если ухо во время операции не сухое. Предоперационное ведение и планированиеКак обсуждалось ранее, тщательный сбор анамнеза и полное обследование головы и шеи с бинокулярной отомикроскопией важны, если это возможно сделать при первичном осмотре. У пациентов, которым консервативная терапия не проводилась, а также при выявлении холестеатомы обсуждается возможность выполнения операции. КТ выполняется обычно не всем пациентам. Это исследование необходимо для детальной оценки анатомии и установления диагноза у больных с головокружением, параличом лицевого нерва, болью или другими симптомами, указывающими на осложнения. Ревизионная операция также является показанием для КТ, особенно если предыдущая операция была выполнена не в нашей клинике. — Также рекомендуем «Техника мастоидэктомии с сохранением стенки наружного слухового прохода (CWUM, canal-wall-up mastoidectomy)» Оглавление темы «Мастоидэктомия с сохранением стенки наружного слухового прохода.»:

|

Источник