Патогенез отека легких при сердечной недостаточности

Оглавление темы «Острая сердечная недостаточность»:

Патогенез отека легких. Механизмы отека легких.Основные патофизиологические механизмы отека легких заключаются в следующем. Причины роста гидростатического давления в капиллярах легких (более 28 мм рт. ст.):

• рост давления в легочных венах: окклюзия легочных вен, фиброзирующий медиастинит; Клинико-физиологические ситуации, сопровождающиеся уменьшением онкотического давления крови (менее или равном 15 мм рт. ст.): выраженная гипопротеинемия (но в одиночку она не вызывает развития ОЛ) при истощении, печеночной или почечной недостаточности либо обильной кровопотере. Рост проницаемости альвеолокапиллярной мембраны (острый респираторный дистресс-синдром взрослых — ОРДСВ): травма, шок («шоковое легкое»), тяжелая инфекция (пневмония), особенно с грамотрицательной септициемией, циркуляция инородных тел (бактериальных эндотоксинов); аспирация кислого содержимого желудка, повреждающего альвеолокапиллярную мембрану; ингаляция отравляющих веществ; влияние эндогенных вазоактивных веществ (цитокины, гистамин, кинины); острый геморрагический панкреатит; ДВС-синдром и иммунные факторы (ЛС, гиперчувствительный пневмонит). Малоизвестные факторы: высокогорный (при быстром подъеме на высоту в 3000—4000 м над уровнем моря, из-за вазоконстрикторной реакции на высотную гипоксию), нейрогенный или ОЛ вследствие ТЭЛА, передозировки общих анестетиков, наркотиков, длительного наркоза, интоксикации алкоголем. Реже причинами отека легких являются: прием больших доз АБ, симпатомиметиков, барбитуратов, салицилатов. В большинстве случаев ОЛ имеется комбинация этих механизмов. Больные с некардиогенным отеком легких в сознании обычно жалуются на затруднение дыхания (одышку), кашель, боли в грудной клетки, не связанные с поражением плевры. Объективно выслушиваются влажные хрипы; определяются цианоз, гипоксемия, гиперкапния и ацидоз (по данным КЩС), рентгенологически — нормальные размеры, контуры сердца и отсутствие линий Керли. Признаков ОЛЖН и системной объемной перегрузки также нет. В случае сомнений показан замер ДЗЛА путем постановки катетера Сван—Ганца. Если ДЗЛА нормальное, то это свидетельствует о том, что ОЛ не связан с патологией сердца. — Вернуться в оглавление раздела «Кардиология.» |

Источник

Отеки при сердечной недостаточности — это основной симптом стойкого и прогрессирующего нарушения насосной функции сердца. Они, как и основная болезнь, требуют своевременного лечения. В противном случае произойдет необратимое поражение тканей, существенно ухудшающее качество жизни больного.

Особенности и месторасположение отеков

Сердечная недостаточность – это сложное прогрессирующее заболевание, характеризующееся снижением способности сердца нормально перекачивать заданный объем крови. Оно сопровождается различными проявлениями – ухудшением дыхания, отеками. Качество жизни человека существенно снижается. Отеки при сердечной недостаточности имеют свои особенности, позволяющие отличить их от повреждения печени или почек.

Вследствие ухудшения сократительной функции миокарда, сердце теряет возможность перекачивать кровь в необходимом объеме. Ткани не получают нужное им количество кислорода. Такая ситуация приводит к появлению застойных процессов в венозном русле сосудов.

Сначала отложения жидкости формируются в малом круге кровообращения. Он питает органы дыхания, поэтому может развиваться дыхательная недостаточность. Учитывая, что со временем функция сердца ухудшается еще больше, застои появляются и в большом круге циркуляции крови.

Постепенно стенки сосудов становятся тоньше и делаются проницаемыми. Если давление внутри вен повышается, то лимфа просачивается в ткани, увеличивая их объем. Отеки при сердечной недостаточности проявляются и у мужчин, и у женщин.

Что касается механизма их образования, то он имеет несколько этапов:

- Ухудшение насосной функции сердца. Данное состояние приводит к накоплению крови в больших сосудах. Если развивается недостаточность левых отделов, то застой происходит в малом круге кровообращения. Образуются периферические отеки. При поражении правых отделов страдает нижняя и правая полая вена. Скопление крови происходит в ногах, поэтому на них отеки появляются в первую очередь.

- Понижение сердечного выброса. Количество артериальной крови, которая питает ткани, уменьшается. Организм, ощущая кислородное голодание, включает защитные силы, которые приводят к образованию отеков.

- Сужение кровеносных сосудов. Этот процесс является компенсаторным и служит для поддержания артериального давления в нормальных пределах. При этом скорость фильтрации крови в почках снижается. В результате значительное количество жидкости остается в тканях, а объем выводимой мочи уменьшается. Интенсивность выраженности отеков продолжает нарастать.

- Увеличение степени проницаемости сосудов. Этот процесс тоже развивается вследствие реакции организма на кислородное голодание, спровоцированное сердечной недостаточностью.

- Повышение реабсорбции воды. Оно происходит из-за обратного поглощения первичной мочи, что опять-таки провоцирует формирование отеков.

- Снижение онкотического давления. Представленный процесс характерен для поздней стадии развития сердечной недостаточности. Тут уже поражается печень, которая не может нормально производить белки крови. Вследствие этого жидкости становится легче покинуть сосуды.

- Процесс развития сердечной недостаточности, характеризующейся отеками, является постепенным и прогрессирующим. То есть, полностью избавиться от патологии не получится. Однако лечение способно улучшить качество жизни пациента и увеличить ее продолжительность.

Отечность определенных частей тела свидетельствует о наличии лишней жидкости в организме. При сердечной недостаточности она имеет свои особенности:

- Появляется преимущественно в вечернее время после длительной физической нагрузки, а утром уходит.

- Пораженные части тела (чаще – ноги) становятся плотными, гладкими и холодными на ощупь (вследствие плохого кровообращения).

- Кожа приобретает синюшный оттенок.

- На начальных стадиях развития патологии отеки образуются в нижней части ног, а при декомпенсации сердечной деятельности они поднимаются наверх.

- Их образование происходит медленно (в течение нескольких часов и даже дней).

- Отеки являются симметричными, а при надавливании на кожу на ней образуется ямка.

- Происходит увеличение веса.

При компенсации функциональности сердца отечность исчезает. Тяжелая степень развития недостаточности характеризуется поражением внутренних органов. Больше других отекает печень. Жидкость также может скапливаться внутри брюшины и в грудной полости.

Что касается месторасположения отеков, то сначала они появляются в нижней части ног. Со временем их выраженность становится интенсивнее.

Чем хуже работает сердце – тем выше поднимаются отеки.

Сначала они возникают периодически, а потом становятся постоянными. Реже всех встречается анасарка — отек всего тела.

Сопутствующие симптомы

Патология является опасной для здоровья человека. Она сопровождается характерными симптомами. Можно выделить такие проявления:

- Болевые ощущения в области сердца. Этот симптом наблюдается не у всех больных. При сердечной недостаточности главная мышца сама страдает от кислородного голодания. Клетки тканей гибнут. Боль также может отдавать в плечо или к подреберью. Представленный симптом появляется еще до образования отеков, или сопровождает их.

- Повышение артериального давления. Это состояние развивается вследствие застоя и накопления большого количества крови в сосудах.

- Увеличение размеров печени и боль в правом подреберье. Сам орган не может болеть. Неприятные ощущения появляются вследствие растяжения его капсулы. На печени также появляется отек.

- Слабость в мышцах. Так как кровообращение при сердечной недостаточности ухудшается, мышечные волокна подвергаются кислородному голоданию. Со временем недостаток питания вызывает постепенное ослабевание тканей. При отсутствии лечения мышцы атрофируются.

- Одышка. Сердечная недостаточность способствует переполнению сосудов, расположенных в органах дыхания. Происходит ухудшение газообмена в легких. Появляется сбой ритма дыхания, следствием чего является одышка. У больного дополнительно наблюдается субъективное ощущение, что ему не хватает воздуха. Появляется отек легких.

- Аритмия или тахикардия.

- Бледность кожи с акроцианозом. У больного появляется характерная синюшность ушей, крыльев носа, кончиков пальцев, губ. Изменение цвета остается на длительное время.

- Снижение способности выдерживать физическую нагрузку.

- Пальцы Гиппократа (подобие барабанных палочек). Этот симптом свидетельствует о наступлении поздней стадии хронической сердечной недостаточности.

- Головокружение. Вследствие кислородного голодания страдают и нервные клетки. У пациента снижается внимание, происходят ухудшения в когнитивной сфере (мышление, память, восприятие).

Проявление даже одного дополнительного симптома должно заставить человека обратиться к врачу.

Отличие сердечных отеков от почечных

Относительно внутренних органов, одним только отеком печени при серьезной сердечной недостаточности больной не обойдется. Страдают и почки, и легкие. Поражение этих органов тоже сопровождается отеками, но они имеют некоторые отличительные особенности.

При сердечной недостаточности они имеют восходящий характер. Изначально отеки развиваются на стопах и в области голеней. Если основная патология прогрессирует, то и площадь поражения увеличивается: она отмечается на пояснице, копчике, руках, лице (особенно под глазами).

Правильно определить, сердечной ли недостаточностью вызваны отеки, поможет диагностика. Она предусматривает такие процедуры:

- Физикальный осмотр (сбор анамнеза пациента, пальпация, простукивание передней стенки брюшной полости пальцами, измерение давления).

- Определенные измерения параметров тела для диагностики выраженности отеков.

- Функциональная проба Кауфмана.

- Электрокардиография.

- Измерение центрального давления в венах при помощи катетера или с использованием флеботонометра Вальдмана.

- Эхокардиография (простое, безболезненное и быстрое исследование сердца).

- Рентгенография грудной клетки.

- Лабораторные анализы мочи и крови.

- УЗИ сердца и других органов (помогает определить осложнения сердечной недостаточности).

Постановка диагноза не представляет собой ничего сложного, так как отеки видны визуально, но она должна быть произведена своевременно. Это даст возможность еще на ранней стадии развития сердечной недостаточности притормозить ее прогрессирование.

Общие терапевтические рекомендации

При сердечных отеках необходимо обязательно откорректировать свой образ жизни и рацион питания. В организме не должна задерживаться жидкость. Важно соблюдать рекомендации врачей:

- По максимуму ограничить потребление поваренной соли, дневная доза которой составляет 1-1,5 грамма.

- Включить в рацион питания продукты с высоким содержанием калия: рис, курагу, шиповник, изюм, овсяную крупу.

- Сбалансировать объем потребляемой в сутки жидкости (пить следует не более 0,8-1 л воды в день, включая первые блюда).

- Производить легкий самомассаж ног.

- Носить эластичные чулки или применять специальный бинт, способствующий уменьшению отеков.

- Делать ванночки для ног на основе травяных отваров, холодные компрессы.

Важно правильно отрегулировать режим труда и отдыха (если человек лежит в постели, то ноги надо класть на подушку, чтобы они были в немного приподнятом состоянии).

Главным правилом, способствующим эффективному лечению, является неукоснительное соблюдение схемы терапии сердечной недостаточности, прописанной врачом.

Как избавиться от отеков надолго?

Самостоятельно начинать прием каких-то препаратов, изменять дозировку, назначенную врачом, или отказываться от лекарства нельзя. Терапия предусматривает не только борьбу с симптомами сердечной недостаточности, но и поддержку деятельности главного органа. Если не будет производиться лечение, то продолжительность жизни пациента сильно сократится.

Кроме медикаментозной терапии, которую больной будет соблюдать до конца жизни, ему нужно будет периодически проходить лечение в специализированных санаториях. Пациентам обычно назначают такие препараты:

- Мочегонные: «Гипотиазид», «Фуросемид». Они позволяют быстрее вывести избыточную жидкость из организма и снизить выраженность отеков.

- Сердечные гликозиды: «Дигоксин». Данные средства оказывают положительное влияние на миокард, а также работу сердца в общем: частота сокращений снижается, а период отдыха становится длиннее.

- Сартаны: «Вальсакор», «Микардис». Они применяются для снижения кровяного давления. Это помогает уменьшить выброс жидкости в ткани и предупредить появление отека.

- Препараты калия: «Панангин», «Аспартам». Благодаря им обеспечивается сердечная регуляция поступления крови. Этот элемент способствует нормальной передаче сигналов возбуждения от нервной системы к мышечной ткани.

- Бета-аденоблокаторы: «Небилет», «Корвитол». Они необходимы для улучшения кровоснабжения жизненно важных органов.

- Ангиопротекторы: «Диосмин», «Эскузан». Эти препараты применяются для укрепления сосудистых стенок. Как-то повлиять на развитие сердечной недостаточности. Они нужны для стабилизации клеточного состава крови. Данные препараты тоже помогают уменьшить выраженность отека.

Медикаментозная терапия назначается строго врачом. Лекарства прописываются с учетом степени развития патологии, наличия сопутствующих заболеваний, общего состояния больного. Также обращается внимание на возможность сочетания нескольких препаратов.

При неэффективности консервативной терапии, в крайне сложных случаях развития патологии, пациенту могут назначить хирургическое вмешательство. Полностью устранить сердечную недостаточность оно может не всегда, и применяется, скорее, для поддержания функциональности сердечно-сосудистой системы.

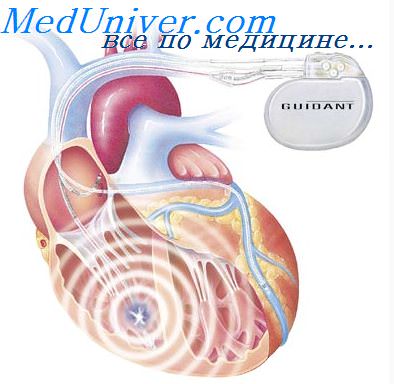

Существует несколько видов применяемых операций: замена клапанов, установка кардиологических стимуляторов, шунтирование коронарных сосудов.

Любое вмешательство на сердце чревато серьезными осложнениями, поэтому оно редко производится без наличия серьезных показаний.

Иногда для поддержания общего состояния сердца врачи разрешают применение народных средств. Самыми популярными считаются такие рецепты:

- Отвар любистка. Нужно 40 г. измельченного сухого сырья залить литром вскипевшей воды, поставить на водяную баню и томить около 10 минут. После 25-минутного настаивания лекарство процеживается и принимается 4 раза в день по 50 г. Отвар уменьшает количество жидкости в тканях и снижает интенсивность отека.

- Аптечный настой календулы. Одноразовая доза составляет 20-30 капель, в зависимости от степени сложности патологии. Принимать средство требуется трижды в день. Оно способствует быстрому устранению отеков и улучшению деятельности сердца.

- Отвар хвоща полевого. Потребуется 2 столовые ложки сырья, которое запаривается стаканом кипятка. Для настаивания понадобится 20 минут. Далее отвар процеживается, употребляется по 65 мл 4 раза в сутки. Он поддерживает функциональность миокарда при сердечной недостаточности.

- Настой корня бузины. Нужно 150 г сырья мелко нарезать и залить его 350 мл водки. Средство нужно настоять в течение 10 дней. Настой следует процедить и пить по 10-20 капель до приема пищи.

Народные средства не являются панацеей, способной избавить человека от сердечной недостаточности. Однако разрешенные врачом рецепты могут улучшить функциональность органа.

Правильная терапия и своевременная диагностика патологии позволяет улучшить качество жизни пациента, увеличить ее продолжительность.

Источник

Ослабленная левая половина сердца не справляется с перекачиванием крови из малого круга кровообращения в аорту. В малом круге развивается венозный застой, растет давление крови (прежде всего в венах и капиллярах). Капиллярное и венозное русло расширяется, т.е. увеличивается фильтрационная поверхность. Повышение гидростатического давления в капиллярах ведет к увеличению транссудации и уменьшению резорбции жидкости из интерстиция. Возникает угроза интерстиционального отека легких. Однако, как правило, у некоторых больных какое-то время этому препятствуют следующие приспособительные механизмы:

Рефлекс Китаева —в ответ на повышение давления в легочных венах и левом предсердии усиливается тонус легочных артерий. Это уменьшает поступление крови в капилляры легких. Венозный застой уменьшается. Правый желудочек вынужден усиливать сокращения для преодоления повысившегося сопротивления в легочных артериях. В полости правого желудочка и легочных артериях повышается давление. В ответ на это включается Рефлекс Парина.

Рефлекс Парина — итак, сигнализация о высоком давлении в правом желудочке и легочных артериях поступает в гипоталамус (передний отдел —по блужд. нерву). В ответ на это снижается эфферентная симпатическая импульсация к сосудам большого круга —они расширяются, АД снижается, часть крови депонируется в венозном русле. Этому способствует брадикардия. В результате этого приток крови к сердцу падает и снижается опасность отека легких.

Однако эти механизмы защиты могут отсутствовать у некоторых больных или могут оказаться недостаточными, например, при физическом напряжении, стрессах. Основная патология —левожелудочковая недостаточность —служит базой для возникновения стресса, одним из пусковых факторов которого является циркуляторная гипоксия. Если к этому присоединяется какое-либо эмоциональное напряжение, то непременно последует выраженная вазоконстрикция большого круга с перераспределением больших объемов крови в малый круг. К тому же повышение общего периферического сопротивления из-за вазоконстрикции значительно увеличивает нагрузку на левый желудочек, несостоятельность которого еще больше усиливается.

При стрессовой ситуации за счет тахикардии укорачивается диастола и, поэтому отток из легких становится меньшим. Это ведет ко все большему венозному застою в малом круге. стресс увеличивает потребности организма в О2, но левое сердце ослаблено, что ведет к усилению гипоксии и в силу этого к усилению самого стресса. Интенсивное стимулирование сердечно-сосудистой системы гормонами и медиаторами стресса заставляет правый желудочек вступать в противоречие с работой левого.

Разница в выбросе желудочков, перегрузка левого сердца вазоконстрикцией и перераспределение крови из большого в малый круг ведут к острому подъему гидростатического давления в малом круге с выходом жидкости в интерстиций.

Транссудации способствуют и повышению проницаемости капиллярного русла, связанное с нарастающим содержанием биологически активных веществ в крови у больных с циркуляторной гипоксией и венозным застоем в легких, а также с тем, что увеличивается расстояние между эндотелиальными клетками капилляров. Значительное возбуждение симпатической нервной системы ведет к лимфоангиоспазму, что еще больше увеличивает содержание жидкости в интерстиции.

Итак, формируется интерстициональный отек легких, клиническим эквивалентом которого является тяжелейшая одышка, вплоть до сердечной астмы. Чем больше нарушена функция левого желудочка, тем меньшая степень напряжения сердечно-сосудистой системы и организма вызывает отек легких.

Другой патогенетический фактор, о котором следует сказать, заключается в следующем: при левожелудочковой сердечной недостаточности развивается частичная обструкция нижних дыхательных путей. Просвет нижних дыхательных путей, особенно, бронхиол, мелких бронхов может суживаться за счет венозного полнокровия слизистой оболочки и отека. Это возможно потому, что 2/3 крови, притекающей по бронхиальным сосудам, оттекает в вены малого круга, в котором повышено гидростатическое давление из-за венозного застоя. А так как бронхиальные артерии принадлежат большому кругу, естественно, в них высокое гидравлическое давление, что ведет к выраженному венозному полнокровию слизистой оболочки и отеку ее.

Кроме того, вокруг бронхиол могут образовываться своеобразные муфты, дополнительно сдавливающие бронхиолы снаружи. Их образование в этих условиях объясняется чисто анатомическими особенностями кровоснабжения адвентиции. При венозном застое венозное сплетение набухает и сдавливает бронхиолу. Кроме того, отек слизистой бронхов усиливается только потому, что из-за циркуляторной гипоксии повышается проницаемость сосудов бронхов.

Сужение нижних дыхательных путей ведет к увеличению сопротивления при вдохе, что способствует развитию более отрицательного давления в фазу вдоха, как в альвеолах, так и в интерстициальном пространстве легких (т.е. в том числе вокруг внеальвеолярных сосудов, в норме оно минус 3 —8 мм.рт.ст., при полном закрытие воздухоносных путей во время вдоха давление может упасть до минус 70 мм.рт.ст.).

Гидравлические силы внутри внеальвеолярных сосудов становятся относительно больше, т.е. увеличивается фильтрационное давление, что и облегчает транссудацию, в первую очередь, в интерстициальное пространство. Сюда же на первых порах, дренируется жидкость из межальвеолярных перегородок.

И все это разворачивается на фоне переполненного кровью малого круга.Транссудат не выходит сразу в альвеолы потому, что альвеолярный эпителий более непроницаем, чем капиллярный эндотелий, и наличие, до поры до времени, полноценного сурфактанта тоже препятствует транссудации жидкости в альвеолу. Все разобранное ведет к развитию преимущественно интерстициального отека легких. Следующие патогенетические факторы принимают участие в формировании альвеолярного отека легких. Это повышение проницаемости аэро-гематического барьера. Известно, что поверхностное натяжение жидкости, выстилающей альвеолы, создает значительные силы, стремящиеся их сплющить. Эти силы снижают и давление вокруг альвеолярных капилляров. Силы поверхностного натяжения поэтому при соответствующих условиях вызывают не только спадение альвеол, но и “засасывание” в них жидкости из капилляров и интерстиция. Однако сурфактант уменьшает силы поверхностного натяжения и тем самым повышает стабильность альвеол и препятствует проникновению жидкости в альвеолы. Однако сурфактант легко разрушается при нарушениях кровообращения и, в частности, при венозном застое, при хронической гипоксии (гиповентиляция).

Проницаемость аэро-гематического барьера нарастает и потому, что высокое внутрисосудистое давление приводит к разрыву плотных соединений не только между эндотелиальными, но и между альвеолярными клетками, покрывающими альвеолярные капилляры. Эти же силы разрывают и мембрану.

Итак, жидкость появилась в просвете альвеол. Здесь она вспенивается. А т.к. вместе с транссудатом вымываются остатки сурфактанта, он придает пене стабильность. Альвеолы могут быть лишены полностью вентиляции. В тех альвеолах, где сурфактанта нет, может быть полное заполнение транссудатом, а в тех, где он есть —будет пена. С началом пенообразования резко сокращается воспроизводство сурфактанта из-за местной гипоксии альвеол. Это ведет к прогрессированию отека легких.

Принципы терапии.

1. Уменьшить кровенаполнение малого круга. Это достигается, в частности, путем перераспределения крови из малого в большой круг, следующими приемами:

а) придать больному сидячее положение;

б) расширить сосуды большого круга —для этого снизить активность симпатической н.с. С этой целью —купировать стресс, сосудорасширители —в частности нитроглицерин.

в) кровопускание;

г) депонирование крови в конечностях — жгуты;

д) усилить диурез;

е) удерживать АД в большом круге на не высоком уровне (не выше 100 мм.рт.ст.) — т.к. 2/3 крови, притекающей по бронхиальным артериям оттекает в легочные вены и половина отечной жидкости в легких накапливается при участии бронхиальных сосудов.

2. Стабилизировать проницаемость сосудов малого круга и аэробо-гематического барьера.

3. Улучшить газообмен —пеногашение, искусственная вентиляция, оксигенотерапия.

Патогенез отеков при правожелудочковой сердечной недостаточности.

Ослабленный правый желудочек не справляется с перекачиванием крови из полых вен в малый круг. В полых венах задерживается много крови. В венах нарастает давление. В аорту выбрасывается меньший систолический объем —артериальная гиповолемия -> ренин -> ангиотензин II ‑> альдостерон -> задержка Na -> АДГ -> задержка Н2О. В ответ на гиповолемию с волюмрецепторов может напрямую происходить стимуляция секреции АДГ и, если задержка воды окажется чуть больше, чем задержка Na, то в крови будет наблюдаться гипонатриемия, однако осмолярность плазмы остается в норме за счет увеличения количества мочевины и креатинина. Поэтому клеточная гипергидратация не развивается. Возникает олигурия из-за увеличения секреции АДГ. Т.к. в полых венах нарастает давление, то, естественно, растет гидростатическое давление в венозной части капилляров, что затрудняет резорбцию жидкости из интерстиция. Накоплению воды при сердечной недостаточности способствует и снижение продукции Na-уретического гормона. Нарушается лимфоотток, т.к. грудной лимфатический проток впадает в систему верхней полой вены, где давление повысилось и, естественно, это способствует накоплению интерстициональной жидкости.

В дальнейшем, из-за застоя нарушается функция печени, подключается следующий патогенетический фактор —снижение онкотического давления в кровеносном русле. Кроме того, пораженная печень хуже разрушает альдостерон, что еще более усиливает задержку Na.

Патогенез отеков при циррозе печени.

Жидкость в основном скапливается в органах брюшной полости, из которых кровь оттекает по воротной вене. Скопление жидкости в брюшной полости называется асцитом. Такая локализация связана с тем, что при циррозе печени нарушается внутрипеченочная гемодинамика, следствием чего является застой крови в портальной вене. Это ведет к повышению гидростатического давления в венозном отделе капилляров и ограничению резорбции жидкости из интерстиция органов брюшной полости. Этому же способствует и снижение онкотического давления плазмы крови из-за гипоальбуминемии, т.к. при циррозе печени нарушается синтез белков. Сосуды оказываются полупустыми, т.к. жидкость в них плохо удерживается и хуже возвращается из интерстиция. Объем циркулирующей крови уменьшается из-за застоя крови в портальной системе. Искажение структуры и обструкция печёночных синусоидов и лимфатических сосудов ведёт к повышению лимфообразования. Лимфа пропотевает с поверхности печени в брюшную полость.

Возникает выраженная артериальная гиповолемия. По известной цепочке —ренин -> ангиотензин II-> альдостерон -> NaCl -> H2O —происходит накопление солей и воды в организме, которая продолжает перемещаться в интерстициальное пространство, особенно органов брюшной полости.

Пораженная печень хуже разрушает альдостерон, что приводит к еще большим сдвигам в водно-солевом обмене.

Источник