Отеки при спинальной анестезии

1350 просмотров

17 июля 2019

Добрый вечер, моему мужу полтора года назад делали операцию — вырезали паропроктит. На второй день после операции у него заболели ноги и болят до сих пор. На верхней части ступни. Ноги болят то одна то другая то обе. К болям ещё появляется отёк. Подскажите что делать…сил нет терпеть.

На сервисе СпросиВрача доступна консультация невролога онлайн по любой волнующей Вас проблеме. Врачи-эксперты оказывают консультации круглосуточно и бесплатно. Задайте свой вопрос и получите ответ сразу же!

Педиатр

Здравствуйте делали под какой анестезией?

Люция, 17 июля 2019

Клиент

Елена, делали укол в спину…обезбаливали только нижнюю половину тела.

Педиатр

Мрт пояснично-кресцового отдела позвоночника нужно будет сделать

Узи сосудов нижних конечностей

Люция, 17 июля 2019

Клиент

Елена, узи сосудов нижних конечностей сделали. Доктор сказал что с венами и сосудами всё хорошо… и никаких проблем он не видит. А на счёт мрт мы уже тоже подумали.

Педиатр

Хорошо, что с сосудам все хорошо

Теперь нужно исключить патологию пояснично-кресцового отдела позвоночника, сделав мрт

Инфекционист

Здравствуйте. После операции обычно носят компрессионные чулки для профилактики венозных тромбозов. Вероятнее всего вам следует проконсультироваться с сосудистым хирургом.

Люция, 17 июля 2019

Клиент

Руслан, по узи сосудов и вен доктор нам сказал что с венами и сосудами всё хорошо… никаких тромбозов нет…так сказал доктор

Невролог

Здравствуйте! Сделайте рентгенограмму стоп, сдайте анализ крови на ревмопробу. Покраснение вместе с отеком возникает или просто на фото так получилось?

Люция, 17 июля 2019

Клиент

Наталия, покрасение вместе с отёком. так и есть…но самое страшное что это всё сопровождается дикими болями и муж начинает хромать.

Люция, 17 июля 2019

Клиент

Наталия, а ренгенограмма делается в обычном кабинете рентгена?? и какой доктор может дать направление на кровь именно на этот анализ??

Невролог

В первую очередь нужно исключать ревматическую природу заболевания, получите консультацию ревматолога.

Со спинальной анестезией скорее всего это не связано.

Чем купируете боли?

Люция, 17 июля 2019

Клиент

Наталия, но боли начались именно после операции. Раньше ноги совершенно не беспокоили. Бесконечными обезболивающими.

Люция, 17 июля 2019

Клиент

Наталия, т.е. нам нужно обратиться ни к неврологу?? а к ревматологу?

Невролог

Вам нужен осмотр и невролога, и ревматолога.

Начать советую с ревматолога, учитывая клиническую картину (отек, покраснение, боль).

Парапроктит- воспалительное заболевание и оперативное лечение могли послужить запуску аутоиммунного воспаления в суставах, поэтому боли и начались после операции, это как вариант, предположение.

Невролог

Местно можно подключить димексид-гель на эту область, два раза в день, 10 дней.

Инфекционист

Следует исключить почечные (креатинин, мочевина) или сердечные отеки (УЗИ сердца, ЭКГ, консультация кардиолога), также МНО.

Педиатр, Терапевт, Массажист

Обследовали позвоночник, сосуды конечностей? Есть исследования?

Дерматолог, Венеролог, Трихолог

Здравствуйте. Вам необходима помощь невролога, владеющего рефлексотерапией.

Детский невролог, Невролог

Здравствуйте! Именно с анестезией связи быть не может, нет структур, при повреждении которых возникал бы боль+отек, ещё и не постоянно.

В первую очередь сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови (общий белок, общий билирубин, алт, АСТ, глюкоза, мочевина, креатинин, мочевая кислота, С-реактивный белок, ревматоидный фактор).

Обычные рентгеновские снимки стоп и голени; консультация ревматолога. Есть местное воспаление, поэтому в первую очередь и нужно исключать проблемы в тканях.

Есть ли хронические заболевания? Может ещё что-то беспокоит? любая мелочь может стать важной

Невролог, Детский невролог

Здравствуйте!

На мой взгляд, причина может быть в самой операции, ведь в процессе оперативного вмешательства удаляют окружающие лимфоузлы и могли поврелить близ лежащий сосуд.

Оцените, насколько были полезны ответы врачей

Проголосовал 1 человек,

средняя оценка 4

Давление

11 апреля 2015

Ирина

Вопрос закрыт

Что делать, если я не нашел ответ на свой вопрос?

Если у Вас похожий или аналогичный вопрос, но Вы не нашли на него ответ — получите свою 03 онлайн консультацию от врача эксперта.

Если Вы хотите получить более подробную консультацию врача и решить проблему быстро и индивидуально — задайте платный вопрос в приватном личном сообщении. Будьте здоровы!

Источник

Операция кесарева сечения представляет собой оперативное родоразрешение, при котором ребенок извлекается через разрез брюшной стенки и матки матери. Сегодня эта операция является вполне безопасной и активно применяется в акушерском деле. Подробнее об операции вы можете прочитать в статье «Кесарево сечение». а сейчас мы поговорим о том, как обезболивают кесарево сечение.

Сегодня в качестве анестезии при кесаревом сечении применяются:

- Общий наркоз.

- Спинальная анестезия.

- Эпидуральная анестезия.

Спинальное и эпидуральное обезболивание еще носит название регионарной анестезии.

Общий эндотрахеальный наркоз при плановом кесаревом сечении сегодня проводится все реже. Однако именно его делают, когда операцию необходимо провести в экстренном порядке, и нет времени ждать, пока анестезиолог проведет регионарное обезболивание.

Манипуляция проходит в несколько этапов. Сначала в вену женщине вводитсяпрепарат, погружающий ее в медикоментозный сон и отключающий сознание. Затем в трахею вставляется трубка для подачи смеси кислорода с наркозным газом и искусственной вентиляции легких. Действие наркоза, при правильном введении препаратов, проявляется практически мгновенно. Женщина находится в полностью бессознательном состоянии.

Плюсы общего наркоза при кесаревом сечении

- моментальное действие при срочной операции;

- низкий риск падения уровня артериального давления, стабильная работа сердечнососудистой системы;

Минусы и осложнения после общего наркоза

Препараты общего наркоза могут повлиять на ребенка. Это выражается в некотором угнетении мышечной активности, нервной и дыхательной систем малыша. Как правило, это действие кратковременно и выражается в том, что ребенок после извлечение малоподвижен и не кричит в первые секунды.

Но бывают и случаи последующего развития осложнений, вплоть до гипоксическо-ишемической энцефалопатии; все зависит от того, какую дозу препаратов ввели женщине и как быстро извлекли малыша. Впрочем, медицина не стоит на месте, и с каждым годом появляются новые препараты, минимизирующие негативное воздействие на ребенка.

Возможность тяжелого «отхождения» от наркоза. Здесь все зависит от индивидуальных особенностей организма женщины: кто-то мучается головным болями, тошнотой и спутанностью сознания еще сутки после операции, а кто-то уже через несколько часов прекрасно себя чувствует.

Раздражение и боль в горле. кашель – все это последствия не слишком аккуратных действий по установке трахейной трубки, кроме того, кашель после кесарева сечения доставляет женщине множество неприятных ощущений, так любое напряжение живота отзывается болью.

Риск аспирации – попадания содержимого желудка в дыхательную систему в связи с тем, что при введении трубки в трахею, может начаться рвота.

Вероятность воздействия препаратов на сердечно-сосудистую систему, а также возникновения аллергических реакций.

- при срочном кесаревом сечении, когда есть угроза для жизни ребенка или мамы;

- при вероятности осложнений, ведущих к удалению матки, а также акушерских кровотечений, например, в случае с предлежанием плаценты;

- в случаях, когда регионарная анестезии по тем или иным причинам невозможна, например, у мамы высокая степень ожирения или травмы позвоночника, низкое давление, кровотечение и так далее.

Итак, общий наркоз и сегодня пользуется достаточной популярностью в связи с тем, что не всегда в больнице есть анестезиолог, способный провести регионарную анестезию или имеются необходимы для этого препараты. Кроме того, разрабатываются новые препараты, которые делают общее обезболивание все более безопасным для малыша и легко переносимым для матери.

Анестезия, направленная на местное обезболивание называется регионарной. Сюда относятся спинальная и эпидуральная. Механизм этих манипуляций очень похож: осуществляется прокол в поясничной области позвоночника, и через него подача анестетиков. В результате и спинальной, и эпидуральной анестезии при кесаревом сечении наступает обезболивание нижнего участка тела женщины, при том, что она пребывает в сознании.

Основное отличие видов региональной анестезии при кесаревом сечении заключается в глубине прокола и дозе анестетиков. Рассмотрим подробнее.

Спинальная или, как ее еще называют, спинномозговая анестезия при кесаревом сечении может быть проведена как в плановом порядке, так и в срочном порядке при условии, что у врачей есть в запасе порядка 10 минут.

- Женщине необходимо сесть на кушетку, уперев руки в колени и выгнув спину, либо лечь на бок и подтянуть ноги к животу для того, чтобы обеспечить максимально возможный доступ к позвоночнику;

- Роженице обработают дезинфицирующим раствором область вокруг предстоящего прокола;

- Анестезиолог делает укол обезболивающего для того, чтобы кожа и подкожно-жировая клетчатка потеряли чувствительность;

- Длинной, тонкой иглой осуществляется прокол (пункция), анестетик вводится в спинномозговую жидкость (между позвонками ниже уровня спинного мозга);

- Игла извлекается из прокола, накладывается стерильная салфетка и закрепляется лейкопластырем.

Обезболивание наступает практически мгновенно. Женщина не чувствует ни болевых, ни тактильных ощущений.

- полностью исключен риск воздействия препаратов на ребенка;

- быстрое действие в течение нескольких минут – это значимый показатель, так как вместе с обезболиванием падает уровень давления женщины в нижней половине тела, что ведет к гипоксии малыша, поэтому, чем раньше он будет извлечен на свет после начала обезболивания, тем лучше;

- абсолютное обезболивание, риск частичной или недостаточной анестезии крайне мал, кроме того спинномозговая анестезия при кесаревом сечении обеспечивает достаточное расслабление мышц, что облегчает работу хирурга;

- небольшая, по сравнению с эпидуральной анестезией, доза анестетиков. Благодаря чему при случайном попадании препаратов в кровоток, снижается риск токсического отравления;

- в связи с тем, что женщина находится в сознании, обычно не возникает проблем с дыханием. При необходимости возможно использование кислородной маски;

- роженица слышит первый крик своего малыша и может сразу же приложить его к груди;

- для анестезиолога манипуляция спинальной анестезии при кесаревом требует меньших усилий и квалификации, нежели, например, при эпидуральной. Следовательно, меньше риск осложнений или неудачного прокола;

Минусы и осложнения после спинальной анестезии

- резкое падение уровня АД (артериального давления). В связи с этим неизбежным фактором использования спинальной анестезии, предварительно проводится ряд профилактических мер. Как правило, женщине вводятся препараты, повышающие давление, однако они могут негативно сказаться на нервной системе ребенка, так как, поднимая уровень АД матери до приемлемого, у малыша они вызовут повышенное АД;

- ограниченное время воздействия. Если при эпидуральной анестезии есть возможность добавлять анестетики по мере необходимости, то в данном случае препараты вводятся один раз – перед началом операции. Если что-то пойдет не так, и операция затянет дольше запланированного времени, женщина будет в экстренном порядке переведена на общий наркоз. Впрочем, сегодня используются препараты, действия которых продолжается до 2_х часов;

- высокий риск неврологических осложнений, связанных с развитием головных болей.

Механизм манипуляции в целом повторяет проведение спинальной анестезии, однако игла водится в промежуток между стенкой позвоночного канала и твердой стенкой спинного мозга — в эпидуральное пространство, куда выходят нервные корешки.

По игле проводится тончайшая резиновая трубка – катетер. Игла изымается из прокола, а катетер остается — по нему в дальнейшем поступают обезболивающие препараты.

Действие анестезии развивается постепенно в течение 20 минут после начала введения препаратов.

- роженица пребывает в сознании и может видеть своего малыша сразу после рождения;

- снижение АД происходит постепенно, что позволяет поддерживать его в норме профилактическими мерами;

- возможность продлить обезболивание, если операция затянулась, а также на постоперационный период. Кроме того, если эпидуральная анестезия использовалась при родах, переходящих в экстренное кесарево сечение, ее продолжают использовать и в ходе операции.

Минусы и осложнения после эпидуральной анестезии

- при случайном попадании в кровоток большой дозы анестетиков возможно развитие токсического отравления, вплоть до судорог и летального исхода;

- иногда эпидуральная анестезия не срабатывает вообще или срабатывает частично, например, обезболивая только левую или правую сторону;

- сложная манипуляция, требующая определенного уровня мастерства у анестезиолога. Этим же обусловлен и высокий риск осложнений из-за погрешностей в выполнении;

- возможность развития спинального блока. Осложнение появляется, когда прокол осуществлен неправильно, и анестетики вводятся под паутинную оболочку спинного мозга. В том случае, если была введена большая доза препаратов, и вовремя не оказана помощь, у женщины может произойти остановка дыхания, а затем и сердца;

- воздействие препаратов на ребенка;

- из-за позднего воздействия анестетиков, начало операции откладывается в среднем на 20 минут. Упавший уровень АД за это время может привести к продолжительной гипоксии плода.

Противопоказания для регионарной анестезии при кесаревом сечении

- деформации и травмы позвоночника;

- пониженное АД;

- воспаление в месте прокола;

- внутриутробная гипоксия плода;

- имеющееся или предполагаемое кровотечение у мамы.

Существуют и другие противопоказания, одинаковые и для спинальной, и для эпидуральной анестезии, подробнее о них вы можете прочитать в статье «Все об эпидуральной анестезии при родах»→

Общие осложнения региональной анестезии

1. При проколе твердой оболочки спинного мозга спинномозговая жидкость может излиться в эпидуральное пространство. Для этого осложнения после кесарева сечения характерны сильнейшие продолжительные боли в спине и голове. Как правило, сначала проводится медикаментозное лечение, и если оно не дает результатов, делается так называемая «кровяная заплатка».

Суть манипуляции в том, что снова осуществляется пункция, и в эпидуральное пространство вводится собственная кровь женщины для того, чтобы «запломбировать» прокол спинномозговой оболочки. Обычно эта процедура дает быстрые ощутимые результаты.

2. Вероятность развития синдрома длительного позиционного сдавливания. Это осложнение после анестезии связано с тем, что после операции роженица еще какое-то время не чувствует ног. Иногда бывает так, что при перекладывании ее с каталки на кровать подворачивается нога.

Если медперсонал этого не заметил, и нога находится в неестественном положении длительное время, к ней не поступает кровь, а это чревато развитием серьезных последствий.

После того, как конечность будет возвращена в нормальное положение, начнет развиваться шок и отеки — все это сопровождается болью и затруднением передвижения.

Если вам предстоит региональная анестезия при кесаревом сечении – обязательно затвердите себе необходимость удостовериться в том, что вас положили на кровать правильно. Так вы убережете себя от многомесячных мучений и применения наркотических обезболивающих препаратов.

Осложнения регионарной анестезии для ребенка

Итак, чем же опасно снижение артериального давления матери в ходе регионарной анестезии при кесаревом сечении? Дело в том, что в такой ситуации нарушается кровоток плаценты, и, как следствие, у ребенка развивается гипоксия. Гипоксия (или кислородное голодание) чревато повреждением белого вещества мозга, то есть отклонениями в развитии центральной нервной системы со всеми вытекающими последствиями.

Примечательно, что новорожденный может показать высокий бал по шкале Апгар, а результаты гипоксии проявятся значительно позже – к 2-3_м годам.

Как видите, все виды анестезии имеют свои преимущества и недостатки. В статье мы указали справочную информации для того, чтобы вы представляли себе, что такое анестезия при кесаревом сечении.

Однако очень многое зависит от ваших индивидуальных особенностей, квалификации мед. персонала, используемых препаратов и еще множества факторов, определяющих исход операции в целом, и применения анестезии в частности. Кроме того, наука не стоит на месте — постоянно появляются новые методы и препараты.

Помните, что вы сами можете выбрать вид анестезии при плановом кесаревом сечении, при том, что ваш выбор не будет противоречить объективным противопоказаниям. Для того, чтобы принять правильное решение вы должны получить консультацию квалифицированного специалиста, поговорить с врачом, который ведет вашу беременности и анестезиологом.

Источник

В настоящее время спинальная анестезия (СА) вновь получила широкое распространение, что обусловлена ее простотой и доступностью, способностью надежно блокировать болевую импульсацию, вызывать релаксацию, предотвращать развитие многих нейровегетативных реакций во время операций. Вместе с тем, как и любому другому способу анестезии, СА присущи определенные недостатки. Основной целью настоящей работы являются изучение характера, частоты и причин осложнений и побочных эффектов метода, разработка мер их профилактики.

Материал и методы. Всего СА в качестве анестезиологического пособия во время хирургических вмешательств на органах брюшной полости, малого таза и нижних конечностях использована нами у 2603 больных в возрасте от 10 до 83 лет (1390 мужчин и 1213 женщин). Из них 2265 оперировано в плановом порядке, 338 — по экстренным показаниям. Обезболивание проводили при сохраненном самостоятельном дыхании. Для достижения хирургической стадии СА в 2095 случаях интратекально вводили местные анестетики в чистом виде (2—5 % раствор лидокаина или тримекаина в дозе 1 мг/кг), в 580—наркотические аналгетики (морфин 10—14 мкг/кг или фентанил 0,35—0,7 мкг/кг) в сочетании с 2% раствором лидокаина или тримекаина (1 мг/кг). У 2063 больных использовали изобарические, у 540 — гипербарические растворы местных анестетиков. В случаях интратекального введения наркотических аналгетиков последние из предоперационной подготовки исключали. С целью профилактики артериальной гипотонии 106 пациентам в премедикацию включали 0,5—1 мл 5 % раствора эфедрина; остальным больным непосредственно после интратекального введения обезболивающих препаратов осуществляли умеренную гиперволемическую гемодилюцию. Седативный эффект получали внутривенным введением седуксена (0,07—0,15 мг/кг) или оксибутирата натрия (30—40 мг/кг).

Осложнения и побочные эффекты СА фиксировали на всех этапах лечения больных в стационаре. У 54 больных в возрасте от 52 до 78 лет с патологией органов малого таза и нижних конечностей в предоперационном периоде изучали реакцию сердечно-сосудистой системы на проведение ортоклиностатических проб, используя при этом метод математического анализа ритма сердца [1]. Ретроспективно полученные результаты сопоставляли с гемодинамическими эффектами в ответ на интратекальное введение местно-анестезирующих препаратов.

Результаты исследования и их обсуждение. Из 2603 больных, оперированных под СА различных вариантов, у 2425 (93,2 %) обезболивание было вполне адекватным, у 123 (4,7 %) течение анестезии потребовало дополнительного использования наркотических препаратов и нейровегетативной защиты, у 55 (2,1 %) метод оказался несостоятельным. Недостаточная эффективность или несостоятельность СА были обусловлены тактическими просчетами и техническими погрешностями при выполнении метода.

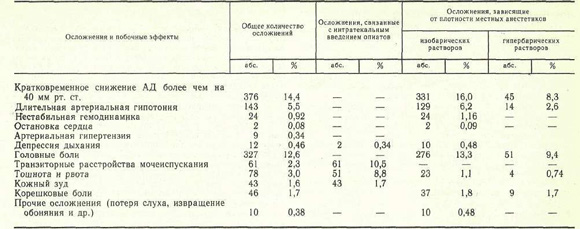

Осложнения и побочные эффекты СА зарегистрированы нами у 955 (36,7 %) больных, из них у 161 отмечены 2—3 осложнения одновременно, иногда на разных этапах лечения. Сведения об осложнениях и побочных эффектах при использовании различных вариантов СА представлены в таблице.

К осложнениям СА мы относим кратковременную или длительную артериальную гипотонию (снижение АД более чем на 40 мм рт. ст.), выраженную депрессию дыхания и кровообращения (высокий спинальный блок), неврологические последствия СА (головная боль, очаговые неврологические нарушения), а также раннюю и позднюю респираторную депрессию, связанную с интратекальным введением наркотических аналгетиков; побочными эффектами считаем тошноту и рвоту, транзиторные расстройства мочеиспускания, кожный зуд. Снижение АД в пределах 20—40 мм рт. ст. Общая характеристика осложнений и побочных эффектов СА мы рассматриваем как естественное проявление физиологического действия СА.

Общая характеристика осложнений и побочных эффектов СА

Во время оперативного вмешательства осложнения СА зарегистрированы у 552 (21,2 %) больных, причем при плановых операциях они наблюдались значительно реже (22 % ) , чем при оперативных вмешательствах, выполненных по экстренным показаниям (42 % ) . К наиболее частым интероперационным осложнениям СА следует отнести кратковременную или длительную артериальную гипотонию, причину которой мы склонны видеть в завышении дозы местноанестезирующих препаратов (свыше 1 мг/кг), форсированном их введении в спинномозговой канал, тактических ошибках, связанных с недооценкой анестезиологом плотности местных анестетиков, а также нераспознанной исходной гиповолемией различного происхождения.

Анализируя причины гемодинамических нарушений, мы обнаружили определенную зависимость частоты этого осложнения от уровня люмбальной пункции и возраста больных. Так, при пункции спинномозгового канала на уровне L4 — L5 артериальная гипотония зарегистрирована в 1,7 % случаев, Lз — L4 — в 18,1 %, L2 — L3 — в 44,7 %.

Обращает на себя внимание резкое увеличение количества гемодинамических нарушений (48,9 %) у лиц старше 50 лет, что, на наш взгляд, связано с повышением в этом возрасте числа сопутствующих заболеваний, а также возрастным снижением резервных возможностей организма. Изложенное выше подтверждают дооперационные исследования реакций сердечно-сосудистой системы на проведение классических проб с изменением положения тела. В случаях адекватной реакции с сохранением тонуса сосудов СА не сопровождалась артериальной гипотонией. При исходных неудовлетворительных адаптационных возможностях сердечно-сосудистой системы (скрытая сердечно-сосудистая недостаточность) выраженная и стойкая гипотензия в ответ на интратекальное введение местноанестезирующих препаратов была закономерным явлением и трудно поддавалась коррекции.

Высокий спинальный блок зарегистрирован в 10 (0,38 %) наблюдениях, проявлялся выраженной респираторной депрессией, стойкой и длительной артериальной гипотонией, прогрессирующей брадикардией. У 2 (0,08%) больных он осложнился остановкой кровообращения. Немедленно проведенные реанимационные мероприятия у 9 пациентов позволили восстановить адекватное кровообращение, дыхание, тонус периферических сосудов, а у 1 (0,04 %) больного они не дали эффекта. Причину этого грозного осложнения мы объясняем положением Фоулера на операционном столе после интратекального введения местноанестезирующих препаратов (изобарические растворы), что привело к постепенному распространению анестетика в краниальном направлении с последующей блокадой межреберных нервов, а также соответствующим симпатическим блоком.

Согласно нашим наблюдениям, сроки развития выраженных гемодинамических эффектов были различны. В 47 % случаев артериальная гипотония развивалась через 5—10 мин после интратекального введения местноанестезирующих препаратов, в 48,1 % —через 20—30 мин и только в 0,9 % — в более поздние сроки. Развитие артериальной гипотензии через 20—30 мин и в более поздние сроки можно объяснить фактом окончательной фиксации местноанестезирующих препаратов соответствующими структурами спинного мозга в течение 20 мин [3, 5]. Иначе говоря, местные анестетики, введенные в спинномозговой канал, при определенных условиях (соответствующий угол наклона операционного стола) способны еще в течение довольно длительного времени после развития хирургической стадии СА на нужном сегментарном уровне распространяться в краниальном направлении, блокируя все новые и новые спинальные сегменты. Поэтому для профилактики высокого спинального блока следует рекомендовать тщательный контроль (через каждые 1—2 мин) за уровнем АД, частотой пульса, уровнем блокады болевой чувствительности в течение первых 20—30 мин. Обращает на себя внимание значительное уменьшение числа случаев артериальной гипотензии при использовании гипербарических растворов (см. таблицу). Согласно нашим наблюдениям, СА гипербарическими и особенно вязкими растворами (на 8—10 % растворе глюкозы) в положении с умеренно, опущенным ножным концом стола на период фиксации анестезирующих препаратов позволяет блокировать строго ограниченное количество спинальных сегментов, а следовательно, и симпатических нервных стволов и сплетений.

Наиболее эффективным мероприятием по предупреждению артериальной гипотонии мы считаем переливание в течение 10—15 мин после интратекального введения обезболивающих препаратов коллоидно-кристаллоидных растворов в объеме 10—15 мл/кг с последующей инфузионно-трансфузионной терапией в умеренном темпе. Включение в премедикацию эфедрина и других вазопрессоров, на наш взгляд, не всегда оправдывает себя, а в ряде наблюдений провоцирует артериальную гипертензию, особенно у больных с сопутствующей артериальной гипертонией. Так, стойкая артериальная гипертензия зарегистрирована нами у 9 из 106 пациентов, получивших в премедикации эфедрин, что составило 8,5 %. Полагаем, что использование вазопрессоров оправдано только при резком снижении АД и неэффективности инфузионной терапии1.

Осложнение, связанное с интратекальным введением наркотических аналгетиков, зарегистрировано только у одного больного. Это была респираторная депрессия, связанная с ошибочным введением в спинномозговой канал 2 мл 0,005 % фентанила в сочетании с 2 % раствором лидокаина (1 мг/кг). Осложнение развилось через 10 мин, устранено вспомогательной ИВЛ в течение 20 мин. Исход благоприятный.

В ближайшем послеоперационном периоде осложнения и побочные эффекты СА отмечены у 451 (17,7 %) больного. К наиболее частым осложнениям следует отнести головные боли — у 327 (12,6%) больных: У 225 (78 %) пациентов они были умеренными и продолжались не более 1—2 дней. В 72 (22 %) наблюдениях зафиксированы стойкие и длительные головные боли (продолжительностью 3—5 дней и более). Как правило, это осложнение развивалось у лиц молодого и среднего возраста и значительно реже у пожилых людей и стариков (25,9 % ). Считают [3, 6], что патофизиологической основой головных болей являются прокол твердой мозговой оболочки и связанная с ним ликворея. Следуя этой точке зрения, легко объяснить вышеизложенный факт ранним активным поведением людей молодого возраста (переход в вертикальное положение), провоцирующим увеличение ликворного давления в спинномозговом канале, а следовательно, и большую потерю спинномозговой жидкости. Профилактические мероприятия — строгий постельный режим в течение 24 ч, положение на животе, внутривенное введение изотонических солевых растворов — позволили значительно снизить частоту постпункционных головных болей.

Другие неврологические осложнения в виде корешковых болей, явлений межостистого лигаментоза, преходящих нарушений обоняния и слуха были зарегистрированы у 56 (2,1 %) больных.

Поздняя респираторная депрессия отмечена у одного больного через 8 ч после интратекального введения 3 мг морфина (37 мкг/кг) в сочетании с 2 % раствором лидокаина (80 мг). Операция иссечения геморроидальных узлов и анестезия прошли без осложнений. В удовлетворительном состоянии со стабильными показателями гемодинамики и функции внешнего дыхания больной переведен в палату. Респираторная депрессия развилась внезапно, без каких-либо предвестников на фоне относительного благополучия и полного отсутствия боли. Осложнение проявилось в урежении дыхания до 4—5 в минуту, диффузном цианозе и потребовало ИВЛ в течение 8 ч. Исход благоприятный. Причину поздней респираторной депрессии мы склонны объяснить длительной задержкой наркотического аналгетика и его метаболитов в спинномозговой жидкости и мозговой ткани с последующим депрессивным воздействием на дыхательный центр. Превышение стандартной дозы морфина более чем в 3 раза способствовало развитию данного осложнения.

Побочные эффекты СА в виде тошноты и рвоты, транзиторной задержки мочеиспускания, кожного зуда в преобладающем большинстве случаев сопровождали интратекальное введение наркотических аналгетиков, чаще морфина (см. таблицу). Тошнота и рвота возникли у 78 (3 %) больных в ближайшие 2 ч после операции, преимущественно у женщин и ослабленных больных, а также в случаях завышения стандартных доз опиатов, введенных интратекально. Транзиторные расстройства мочеиспускания зарегистрированы у 61 (2,3%) больного и не требовали специального лечения. Кожный зуд отмечен у 43 (1,7 %) пациентов, исчезал самостоятельно или после введения антигистаминных препаратов. Механизмы развития перечисленных выше побочных эффектов подробно описаны в литературе [2—4].

Таким образом, СА при грамотном ее выполнении — достаточно безопасный метод обезболивания при условии пункции спинномозгового канала на уровне L2 — L5 Степень выраженности отрицательных гемодинамических эффектов зависит от зоны распространения спинального блока и резко увеличивается при «высокой» СА. Наиболее опасные осложнения СА — высокая спинальная блокада и поздняя респираторная депрессия. Большинство осложнений СА связаны с погрешностями в технике и методике ее выполнения, недооценкой значимости профилактических мероприятий, направленных на предупреждение артериальной гипертензии и высокого спинального блока. Анализ полученных данных позволил нам выделить группу повышенного риска, в которую входят лица пожилого и старческого возраста, больные с выраженной гиповолемией различной этиологии, неудовлетворительными компенсаторными возможностями сердечно-сосудистой системы (скрытая сердечнососудистая недостаточность).

ВЫВОДЫ

- При проведении СА следует неукоснительно соблюдать все существующие правила ее выполнения с обязательным учетом плотности вводимых интратекально препаратов.

- СА наиболее безопасна при операциях на органах малого таза и нижних конечностях. Использование СА при оперативных вмешательствах

на органах верхней части брюшной полости представляет реальную опасность из-за резкой артериальной гипотонии и респираторных

нарушений. - Оптимальная доза лидокаина (тримекаина) для интратекального введения составляет 1 мг/кг, морфина — 10 мкг/кг, фентанила — 0,35 мкг/кг.

- У лиц, относящихся к группе повышенного риска, от СА следует отказаться в пользу другого метода обезболивания.

ЛИТЕРАТУРА

- Рифтин А. Д., Гельцер Б. И., Григоренко Г. Ф. Распознавание функциональных состояний организма на основе кибернетического анализа сердечного ритма: Метод, разработка. — Владивосток, 1986.

- Хапий X. X., Давыдов С. Б. Современные методы регионарной анестезии: Осложнения, их профилактика и лечение: Обзор, инофрм.— М., 1988.

- Covino В. G. I/ Int. Anesth. Clin.— 1989.—Vol. 27, N 1.— P. 8—12.

- Duthie D. J., Nitnmo N. S. // Brit. J. Anaesth,— 1987.— Vol. 59, N 1.—P. 61—77.

- Francois Q., Cara M., Deleuze R., Poisvert M. Medecine L’urgence Anesthesi