Отеки нижних конечностей классификация

Ïàöèåíòû ñ îòåêàìè íèæíèõ êîíå÷íîñòåé âñòðå÷àþòñÿ â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå âðà÷åé ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëüíîñòåé. Âåñüìà ÷àñòî íàëè÷èå îòåêà òðàêòóåòñÿ êàê ïðèçíàê ðàçâèòèÿ ó áîëüíîãî ïàòîëîãèè âåíîçíîé ñèñòåìû. Ýòî îáóñëîâëåíî åñòåñòâåííûì îïàñåíèåì âðà÷à ïðîïóñòèòü âåíîçíûé òðîìáîç èëè òÿæåëîå õðîíè÷åñêîå ïîðàæåíèå âåíîçíîãî ðóñëà, êîòîðûå ïîòåíöèàëüíî ìîãóò ïðèâåñòè ê èíâàëèäèçàöèè èëè äàæå ñìåðòè ïàöèåíòà. Ìåæäó òåì ïðè÷èíû ðàçâèòèÿ îòå÷íîãî ñèíäðîìà âåñüìà ìíîãîîáðàçíû, à íåâåðíàÿ îöåíêà êëèíè÷åñêîé ñèòóàöèè ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé ñåðüåçíûå îøèáêè â ëå÷åáíîé ñòðàòåãèè. Âîò ïî÷åìó òàê âàæíî êîððåêòíîå ïðîâåäåíèå äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêè îòåêîâ íèæíèõ êîíå÷íîñòåé.

Ðàçâèòèå îòå÷íîãî ñèíäðîìà ìîæåò ÿâëÿòüñÿ êàê ñëåäñòâèåì çàáîëåâàíèé ñîñóäèñòîãî ðóñëà èëè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà íèæíèõ êîíå÷íîñòåé, òàê è ïðîÿâëåíèåì ðÿäà âíóòðåííèõ áîëåçíåé. Ýòè çàáîëåâàíèÿ è ïàòîëîãè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ õîðîøî çíàêîìû êàê ó÷àñòêîâûì òåðàïåâòàì, òàê è âðà÷àì ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòàöèîíàðîâ:

1) îñòðûå íàðóøåíèÿ âåíîçíîãî êðîâîîáðàùåíèÿ (òðîìáîç ãëóáîêèõ âåí);

2) õðîíè÷åñêàÿ âåíîçíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü;

3) ëèìôåäåìà;

4) õðîíè÷åñêàÿ àðòåðèàëüíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü;

5) íåäîñòàòî÷íîñòü êðîâîîáðàùåíèÿ (ÈÁÑ, ïîðîêè ñåðäöà, ìèîêàðäèòû, êàðäèîìèîïàòèè, õðîíè÷åñêîå ëåãî÷íîå ñåðäöå);

6) ïàòîëîãèÿ ïî÷åê (îñòðûé è õðîíè÷åñêèé ãëîìåðóëîíåôðèò, äèàáåòè÷åñêèé ãëîìåðóëîñêëåðîç, ñèñòåìíàÿ êðàñíàÿ âîë÷àíêà, íåôðîïàòèè áåðåìåííûõ);

7) ïàòîëîãèÿ ïå÷åíè (öèððîç, ðàê);

8) îñòåîàðòèêóëÿðíàÿ ïàòîëîãèÿ (äåôîðìèðóþùèé îñòåîàðòðîç, ðåàêòèâíûå ïîëèàðòðèòû);

9) èäèîïàòè÷åñêèå îðòîñòàòè÷åñêèå îòåêè.

Î÷åíü ðåäêèìè ïðè÷èíàìè îòå÷íîãî ñèíäðîìà ìîãóò áûòü âåíîçíûå äèñïëàçèè è ñîñòîÿíèÿ, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ ãèïîïðîòåèíåìèåé.

Ïðè àíàëèçå ÷àñòîòû âñòðå÷àåìîñòè îòåêîâ íèæíèõ êîíå÷íîñòåé ðàçëè÷íîãî ãåíåçà ìû ñòîëêíóëèñü ñ âåñüìà ëþáîïûòíîé ñèòóàöèåé. Ïðåæäå âñåãî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íàøè äàííûå áûëè ïîëó÷åíû ïðè îáñëåäîâàíèè ïàöèåíòîâ Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ôëåáîëîãè÷åñêîãî öåíòðà, ðàñïîëîæåííîãî íà áàçå ÃÊÁ ¹1 èì. Í.È.Ïèðîãîâà Ìîñêâû. Êàê íàèáîëåå êðóïíûé è õîðîøî îñíàùåííûé öåíòð äëÿ áîëüøèíñòâà ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿåòñÿ ñâîåãî ðîäà ïîñëåäíåé èíñòàíöèåé â îïðåäåëåíèè äèàãíîçà è òàêòèêè ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ çàáîëåâàíèÿìè âåí êîíå÷íîñòåé. Ìû ïðîâåëè îáñëåäîâàíèå 73 áîëüíûõ, êîòîðûå ïðåäúÿâëÿëè æàëîáû íà îòåê íèæíèõ êîíå÷íîñòåé è â ñâÿçè ñ ýòèì áûëè íàïðàâëåíû â öåíòð ñ äèàãíîçîì «òðîìáîç ãëóáîêèõ âåí». Ýòîò äèàãíîç áûë ïîäòâåðæäåí òîëüêî â 16,4% ñëó÷àåâ (12 ïàöèåíòîâ)! Õðîíè÷åñêàÿ âåíîçíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü áûëà âûÿâëåíà ó 21,9%, ëèìôåäåìà – ó 8,2% ïàöèåíòîâ.  11% íàáëþäåíèé áûëî âûÿâëåíî ñî÷åòàíèå âåíîçíîé íåäîñòàòî÷íîñòè è íàðóøåíèé ëèìôîîòòîêà. Íî îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò òîò ôàêò, ÷òî ÷àùå âñåãî ïðè÷èíîé îòå÷íîãî ñèíäðîìà ÿâëÿëàñü ïàòîëîãèÿ ñóñòàâîâ – 32,9% íàáëþäåíèé (ò.å. â êàæäîì òðåòüåì ñëó÷àå!). Ïîìèìî ýòîãî, ó íåñêîëüêèõ áîëüíûõ â êà÷åñòâå ïðè÷èí îòå÷íîãî ñèíäðîìà áûëè âûÿâëåíû íåäîñòàòî÷íîñòü êðîâîîáðàùåíèÿ è çàáîëåâàíèå ïî÷åê (òàáë. 1).  àíàëèçèðóåìóþ ãðóïïó ìû íå âêëþ÷èëè 3 ïàöèåíòîâ ñ îæèðåíèåì III–IV ñòåïåíè, óâåëè÷åíèå îáúåìà êîíå÷íîñòåé ó êîòîðûõ âðà÷àìè ïîëèêëèíè÷åñêîãî çâåíà òàêæå áûëî ðàñöåíåíî êàê îòåê.

Òàáëèöà 1. ×àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè ïðè÷èí îòå÷íîãî ñèíäðîìà (n=73)

| Ïðè÷èíû îòå÷íîãî ñèíäðîìà | ×àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè | |

| àáñ. | % | |

| Îñòåîàðòèêóëÿðíàÿ ïàòîëîãèÿ | 24 | 32,9 |

| Õðîíè÷åñêàÿ âåíîçíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü | 16 | 21,9 |

| Îñòðûé òðîìáîç ãëóáîêèõ âåí | 12 | 16,5 |

| Ëèìôîâåíîçíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü (ôëåáîëèìôåäåìà) | 8 | 11,0 |

| Ëèìôåäåìà | 6 | 8,2 |

| Íåäîñòàòî÷íîñòü êðîâîîáðàùåíèÿ | 3 | 4,1 |

| Íåôðîòè÷åñêèé ñèíäðîì | 2 | 2,7 |

| Èäèîïàòè÷åñêèå îðòîñòàòè÷åñêèå îòåêè | 2 | 2,7 |

Áåçóñëîâíî, ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ òðåáóåò ðàçðåøåíèÿ, ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî ýòèõ ïàöèåíòîâ ìîãëè áûòü ñâîåâðåìåííî íàïðàâëåíû ê ñîîòâåòñòâóþùèì ñïåöèàëèñòàì äëÿ ïîëó÷åíèÿ àäåêâàòíîãî ëå÷åíèÿ, ìèíóÿ «ëèøíåå» ïîñåùåíèå ôëåáîëîãà.  ñâÿçè ñ ýòèì îñîáóþ âàæíîñòü ïðèîáðåòàåò ïðàâèëüíîå îïðåäåëåíèå âîçìîæíîé ïðè÷èíû îòåêà âðà÷îì, ê êîòîðîìó ïàöèåíò âïåðâûå îáðàòèëñÿ ñ ïîäîáíîé æàëîáîé.

Ýòó çàäà÷ó íåëüçÿ íàçâàòü î÷åíü ñëîæíîé, òåì áîëåå, ÷òî ó áîëüøèíñòâà ïàöèåíòîâ âûÿâëåíèå èñòèííîé ïðè÷èíû îòåêà íèæíèõ êîíå÷íîñòåé âîçìîæíî áåç ïðèâëå÷åíèÿ èíñòðóìåíòàëüíûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ. Âåäóùåå çíà÷åíèå â äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêå èìåþò àíàìíåñòè÷åñêèå äàííûå è ðåçóëüòàòû êëèíè÷åñêîãî îñìîòðà. Ñáîð àíàìíåçà è ôèçèêàëüíûõ äàííûõ íóæíî ïðîâîäèòü î÷åíü âíèìàòåëüíî, íå îãðàíè÷èâàÿñü ïðîñòîé êîíñòàòàöèåé ôàêòà íàëè÷èÿ îòåêà. Åãî ëîêàëèçàöèÿ, âðåìÿ ïåðâîé ìàíèôåñòàöèè, åæåäíåâíàÿ äèíàìèêà è êîëåáàíèÿ îáúåìà êîíå÷íîñòè íà ïðîòÿæåíèè ïðåäøåñòâóþùèõ ìåñÿöåâ è äàæå ëåò ìîãóò äàòü ïðàêòè÷åñêè âñþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ îïðåäåëåíèÿ òî÷íîãî äèàãíîçà (òàáë. 2).

Òàáëèöà 2. Íåêîòîðûå äèôôåðåíöèàëüíî-äèàãíîñòè÷åñêèå êðèòåðèè îòå÷íîãî ñèíäðîìà ðàçëè÷íîãî ãåíåçà

| Çàáîëåâàíèå | Âðåìÿ ïîÿâëåíèÿ è õàðàêòåð îòåêà | Ëîêàëèçàöèÿ îòåêà | Äîïîëíèòåëüíûå êðèòåðèè |

| Îñòðûé òðîìáîç ãëóáîêèõ âåí | Âîçíèêàåò ïðè ðàçâèòèè òðîìáîçà, íîñèò íàðàñòàþùèé õàðàêòåð â ïåðâûå äíè è çàòåì ñòàíîâèòñÿ ïîñòîÿííûì | Ãîëåíü èëè ãîëåíü + áåäðî(â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ òðîìáîçà) | Îòåê ðàçâèâàåòñÿ âíåçàïíî, ñîïðîâîæäàåòñÿ áîëÿìè, ïîðàæåíèå ÷àùå îäíîñòîðîííåå, âàðèêîçíîå ðàñøèðåíèå âåí – ðåäêî |

| Õðîíè÷åñêàÿ âåíîçíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü | |||

| Âàðèêîçíàÿ áîëåçíü | Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ, ïðåõîäÿùèé | Îêîëîëîäûæå÷íàÿ çîíà, íèæíÿÿ òðåòü ãîëåíè | Õàðàêòåðíî âàðèêîçíîå ðàñ øèðåíèå âåí, ÷àñòî – äâóñòîðîííåå ïîðàæåíèå |

| Ïîñòòðîìáîôëåáèòè÷åñêàÿ áîëåçíü | Ïîñòîÿííûé | Ãîëåíü èëè ãîëåíü + áåäðî(â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ ïðåäøåñòâîâàâøåãî òðîìáîçà) | Âàðèêîçíîå ðàñøèðåíèå âåí ïîÿâëÿåòñÿ ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò îò íà÷àëà çàáîëåâàíèÿ, ïîðàæåíèå ÷àùå îäíîñòîðîííå |

| Ëèìôåäåìà | Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ (íà÷àëüíûå ñòàäèè), âïîñëåäñòâèè ñòàíîâèòñÿ ïîñòîÿííûì | Ñòîïà è ãîëåíü (áåäðî îòåêàåò ïðè III–IV ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ) | Îáû÷íî îäíîñòîðîííåå ïî ðàæåíèå, âàðèêîçíîå ðàñøèðåíèå âåí – ðåäêî |

| Ôëåáîëèìôåäåìà | Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ, ïðåõîäÿùèé(ïîñòîÿííûé òîëüêî ïðè ÏÒÔÁ) | Ñòîïà è íèæíÿÿ òðåòü ãîëåíè (ïðè ÏÒÔÁ – ìîæåò îòåêàòü âñÿ êîíå÷íîñòü | Õàðàêòåðíî âàðèêîçíîå ðàñøèðåíèå âåí, òðîôè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà – ÷àñòî, äâóñòîðîííåå ïîðàæåíèå – ÷àñòî |

| Îñòåîàðòèêóëÿðíàÿ ïàòîëîãèÿ | Ïîÿâëÿåòñÿ â îñòðîì ïåðèîäå, âïîñëåäñòâèè ðåãðåññèðóåò |  îáëàñòè ïîðàæåííîãî ñóñòàâà | – Âûðàæåííûé áîëåâîé ñèíäðîì ñ îãðàíè÷åíèåì äâèæåíèé â ñóñòàâàõ, ïëîñêîñòîïèå, Hallux valgus |

| Çàáîëåâàíèÿ âíóòðåííèõ îðãàíîâ | Âðåìÿ ïîÿâëåíèÿ îòåêà çàâèñèò îò âûðàæåííîñòè îñíîâíîé ïàòîëîãèè, îòåê ïîñòîÿííûé | Äèñòàëüíûå îòäåëû ãîëåíè | Âñåãäà äâóñòîðîííåå ïîðà ææåíèå, âûðàæåííûå ïðèçíàêè îñíîâíîé ïàòîëîãèè |

| Õðîíè÷åñêàÿ àðòåðèàëüíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü | Ïðè êðèòè÷åñêîé èøåìèè, îòåê ïîñòîÿííûé ñóáôàñöèàëüíûé | Ãîëåíü (íèêîãäà íå îòåêàåò áåäðî) | Áîëüøèíñòâî ïàöèåíòîâ ìóæ÷èíû, âñåãäà èìåþòñÿ ïðèçíàêè àðòåðèàëüíîé èøåìèè |

| Èäèîïàòè÷åñêèå îðòîñòàòè÷åñêèå îòåêè |  âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè, ïðåõîäÿùèé | Äèñòàëüíûå îòäåëû ãîëåíè | Îòìå÷àþòñÿ ó æåíùèí 20–30 ëåò |

Îñòðûé òðîìáîç ãëóáîêèõ âåí

Ïðè îñòðîé òðîìáîòè÷åñêîé îáñòðóêöèè âåíîçíîãî ðóñëà îòåê ïîÿâëÿåòñÿ âíåçàïíî, íåðåäêî íà ôîíå ïîëíîãî çäîðîâüÿ. Ïàöèåíòû îòìå÷àþò, ÷òî çà íåñêîëüêî ÷àñîâ êîíå÷íîñòü ñòàëà â îáúåìå ñóùåñòâåííî áîëüøå, ÷åì êîíòðàëàòåðàëüíàÿ.  ïåðâûå äíè ðàçâèòèå îòåêà èìååò íàðàñòàþùèé õàðàêòåð, ñîïðîâîæäàÿñü ðàñïèðàþùèìè áîëÿìè â êîíå÷íîñòè, óñèëåíèåì âåíîçíîãî ðèñóíêà íà áåäðå è â ïàõîâîé îáëàñòè íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ. ×åðåç íåñêîëüêî íåäåëü îòåê ñòàíîâèòñÿ ïîñòîÿííûì è, õîòÿ èìååò òåíäåíöèþ ê ðåãðåññó, ÷òî ñâÿçàíî ñ ðåêàíàëèçàöèåé òðîìáîòè÷åñêèõ ìàññ è ÷àñòè÷íûì âîññòàíîâëåíèåì ïðîõîäèìîñòè ãëóáîêèõ âåí, ïîëíîñòüþ íå èñ÷åçàåò ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà. Âåíîçíûé òðîìáîç ïîðàæàåò, êàê ïðàâèëî, îäíó êîíå÷íîñòü. Î÷åíü ÷àñòî îòåê îõâàòûâàåò îäíîâðåìåííî ãîëåíü è áåäðî – òàê íàçûâàåìûé èëèîôåìîðàëüíûé âåíîçíûé òðîìáîç. Äîñòàòî÷íî ðåäêî îòåê îòìå÷àåòñÿ íà îáåèõ íèæíèõ êîíå÷íîñòÿõ, ÷òî ñâÿçàíî ñ íàðàñòàíèåì óðîâíÿ òðîìáîçà è ïåðåõîäîì åãî â íèæíþþ ïîëóþ âåíó.

Îäíèì èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ âðà÷åáíûõ çàáëóæäåíèé ÿâëÿåòñÿ îòîæäåñòâëåíèå ãëóáîêîãî âåíîçíîãî òðîìáîçà è âàðèêîçíîãî ðàñøèðåíèÿ âåí. Âìåñòå ñ òåì ñî÷åòàþòñÿ îíè íå ÷àñòî è èçìåíåíèÿ â ïîâåðõíîñòíûõ âåíàõ («âòîðè÷íîå âàðèêîçíîå ðàñøèðåíèå») ðàçâèâàþòñÿ ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò ïîñëå ïåðåíåñåííîãî îñòðîãî òðîìáîçà âìåñòå ñ äðóãèìè ñèìïòîìàìè õðîíè÷åñêîé âåíîçíîé íåäîñòàòî÷íîñòè.

Õðîíè÷åñêàÿ âåíîçíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü

Ýòîò ñèíäðîì ðàçâèâàåòñÿ ïðè âàðèêîçíîé èëè ïîñòòðîìáîôëåáèòè÷åñêîé áîëåçíè íèæíèõ êîíå÷íîñòåé. Íåñìîòðÿ íà ñõîæåñòü ìíîãèõ êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ, îñîáåííîñòè ïðîÿâëåíèÿ îòå÷íîãî ñèíäðîìà ïðè ýòèõ çàáîëåâàíèÿõ ðàçëè÷íû.

Âàðèêîçíàÿ áîëåçíü, êàê ïðàâèëî, îñëîæíÿåòñÿ îòåêàìè êîíå÷íîñòåé ó ïàöèåíòîâ ñ äëèòåëüíûì àíàìíåçîì çàáîëåâàíèÿ. Îáÿçàòåëüíûì ñèìïòîìîì ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå óçëîâàòîé òðàíñôîðìàöèè ïîâåðõíîñòíûõ âåí, ïðè÷åì ïðè âàðèêîçíîé áîëåçíè î÷åíü ÷àñòî îòìå÷àåòñÿ äâóñòîðîííåå ïîðàæåíèå. Êàê ïðàâèëî, îòåê ðàçâèâàåòñÿ òîëüêî ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ïåðâûõ âàðèêîçíî èçìåíåííûõ âåí. Îí ïîÿâëÿåòñÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ, áëèæå ê âå÷åðó, ëîêàëèçóÿñü â îêîëîëîäûæå÷íîé çîíå è íèæíåé òðåòè ãîëåíè. Îòåê èìååò ïðåõîäÿùèé õàðàêòåð, ò.å. ïîëíîñòüþ èñ÷åçàåò ïîñëå íî÷íîãî îòäûõà.

Ïîñòòðîìáîôëåáèòè÷åñêîé áîëåçíè ñâîéñòâåííà ñîâñåì äðóãàÿ êàðòèíà. Îòåê ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì ñèìïòîìîì çàáîëåâàíèÿ, ïîÿâëÿåòñÿ â ïåðèîä îñòðîãî âåíîçíîãî òðîìáîçà è îñòàåòñÿ «ïîæèçíåííûì ñïóòíèêîì» ïàöèåíòà. Òîëüêî ïî ïðîøåñòâèè íåñêîëüêèõ ëåò ðàçâèâàåòñÿ âàðèêîçíàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ïîâåðõíîñòíûõ âåí. Îòåê ïðè ïîñòòðîìáîôëåáèòè÷åñêîé áîëåçíè ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûì è ÷àñòî îõâàòûâàåò íå òîëüêî ãîëåíü, íî è áåäðî. Âìåñòå ñ òåì ìîãóò îòìå÷àòüñÿ è ñóòî÷íûå êîëåáàíèÿ îáúåìà êîíå÷íîñòè – íàðàñòàíèå îòåêà ê âå÷åðó è óìåíüøåíèå åãî ïîñëå îòäûõà.

Äîïîëíèòåëüíûì êðèòåðèåì, îòëè÷àþùèì îòå÷íûé ñèíäðîì ïðè õðîíè÷åñêîé âåíîçíîé íåäîñòàòî÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå òðîôè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ ïîâåðõíîñòíûõ òêàíåé (ãèïåðïèãìåíòàöèÿ, ëèïîäåðìàòîñêëåðîç, òðîôè÷åñêàÿ ÿçâà), êîòîðûå íèêîãäà íå âñòðå÷àþòñÿ ïðè îñòðîì âåíîçíîì òðîìáîçå.

Ëèìôåäåìà

Íàðóøåíèÿ ëèìôàòè÷åñêîãî îòòîêà ÷àùå âñåãî âñòðå÷àþòñÿ ó æåíùèí (80–90%). Îíè ìîãóò íîñèòü âðîæäåííûé õàðàêòåð (ïåðâè÷íàÿ ëèìôåäåìà) è ïðîÿâëÿþòñÿ âïåðâûå, êàê ïðàâèëî, â äåòñêîì, ïîäðîñòêîâîì èëè ìîëîäîì âîçðàñòå (äî 35 ëåò). Âíà÷àëå îáû÷íî îòìå÷àåòñÿ ïðåõîäÿùèé õàðàêòåð îòåêà, êîòîðûé ïîÿâëÿåòñÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ íà ñòîïå è ãîëåíè.  íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ñèìïòîìû çàáîëåâàíèÿ èñ÷åçàþò íà íåñêîëüêî íåäåëü èëè äàæå ìåñÿöåâ. Íà ïîçäíèõ ñòàäèÿõ îòåê ñòàíîâèòñÿ ïîñòîÿííûì è ìîæåò îõâàòûâàòü âñþ êîíå÷íîñòü. Õàðàêòåðåí «ïîäóøêîîáðàçíûé» îòåê ñòîïû. Âàðèêîçíîå ðàñøèðåíèå âåí ïðè ïåðâè÷íîé ëèìôåäåìå âñòðå÷àåòñÿ ðåäêî.

Âòîðè÷íàÿ ëèìôåäåìà ÷àùå âñåãî ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì íåîäíîêðàòíî ïåðåíåñåííûõ ðîæèñòûõ âîñïàëåíèé. Ïðè ýòîì îòåê, êàê ïðàâèëî, ïîÿâëÿåòñÿ ëèøü ïîñëå âòîðîãî èëè òðåòüåãî îñòðîãî ýïèçîäà è, îäíàæäû ðàçâèâøèñü, ñîõðàíÿåòñÿ óæå ïîñòîÿííî. Ïîñêîëüêó ðîæèñòîå âîñïàëåíèå ÷àñòî âîçíèêàåò ó áîëüíûõ ñ õðîíè÷åñêîé âåíîçíîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ, ïðè âòîðè÷íîé ëèìôåäåìå ïîñòèíôåêöèîííîãî ãåíåçà ìîãóò áûòü âûÿâëåíû çàìåòíûå ïðèçíàêè ïàòîëîãèè âåíîçíîé ñèñòåìû – âàðèêîçíîå ðàñøèðåíèå âåí, òðîôè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà êîæè è ïîäêîæíîé êëåò÷àòêè.

Ôëåáîëèìôåäåìà

Íåêîòîðóþ ñëîæíîñòü äëÿ ïðîâåäåíèÿ äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêè ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü ñëó÷àè ôëåáîëèìôåäåìû, êîãäà ñî÷åòàþòñÿ íàðóøåíèÿ âåíîçíîãî è ëèìôàòè÷åñêîãî îòòîêà. Ïî÷òè âñåãäà ïåðâè÷íîé ïàòîëîãèåé ïðè ýòîì ÿâëÿåòñÿ õðîíè÷åñêàÿ âåíîçíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, êîòîðàÿ âûçûâàåò ôóíêöèîíàëüíóþ ïåðåãðóçêó (íåäîñòàòî÷íîñòü) ëèìôàòè÷åñêîé ñèñòåìû, è ïîýòîìó îòåê íîñèò òèïè÷íûå ÷åðòû òàêîâîãî ïðè ëèìôåäåìå.  ýòèõ ñèòóàöèÿõ òðåáóåòñÿ îñîáî òùàòåëüíîå èçó÷åíèå àíàìíåçà çàáîëåâàíèÿ è êëèíè÷åñêîé êàðòèíû. Êàê ïðàâèëî, îòå÷íûé ñèíäðîì âîçíèêàåò ÷åðåç ìíîãî ëåò ïîñëå íà÷àëà âàðèêîçíîé èëè ïîñòòðîìáîôëåáèòè÷åñêîé áîëåçíè ó ïàöèåíòîâ, íå îáðàùàâøèõñÿ äîëãîå âðåìÿ ê âðà÷ó èëè íå ïîëó÷àâøèõ àäåêâàòíîãî ëå÷åíèÿ. Ìíîãèå áîëüíûå îòìå÷àþò, ÷òî ïðè îòñóòñòâèè ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê (âûõîäíûå äíè, îòïóñê) îòåê ñóùåñòâåííî ðåãðåññèðóåò è â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ èñ÷åçàåò âîâñå. Ïðè âîçîáíîâëåíèè îáû÷íûõ áûòîâûõ èëè ðàáî÷èõ íàãðóçîê îòåê ïîÿâëÿåòñÿ ñíîâà.

Îñòåîàðòèêóëÿðíàÿ ïàòîëîãèÿ

Îòåê ïðè äåôîðìèðóþùåì îñòåîàðòðîçå èëè ðåàêòèâíûõ ïîëèàðòðèòàõ îòëè÷èòü äîñòàòî÷íî ïðîñòî. Îí ïðàêòè÷åñêè âñåãäà ÿâëÿåòñÿ ëîêàëüíûì è âîçíèêàåò â îáëàñòè ïîðàæåííîãî ñóñòàâà â îñòðîì ïåðèîäå çàáîëåâàíèÿ, ñî÷åòàÿñü ñ âûðàæåííûì áîëåâûì ñèíäðîìîì è îãðàíè÷åíèåì äâèæåíèé â ïîðàæåííîì ñóñòàâå. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ êóðñà ëå÷åíèÿ îòåê èñ÷åçàåò, õîòÿ ïðè äëèòåëüíîì òå÷åíèè è ÷àñòûõ îáîñòðåíèÿõ äåôîðìàöèÿ îêðóæàþùèõ òêàíåé («ïñåâäîîòåê») ñòàíîâèòñÿ ïîñòîÿííîé. Õàðàêòåðíûì äëÿ áîëüíûõ ñ ñóñòàâíîé ïðè÷èíîé îòåêà ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ïëîñêîñòîïèÿ è âàëüãóñíîé äåôîðìàöèè ñòîïû.

Çàáîëåâàíèÿ âíóòðåííèõ îðãàíîâ

Òÿæåëàÿ ïàòîëîãèÿ âíóòðåííèõ îðãàíîâ (íåäîñòàòî÷íîñòü êðîâîîáðàùåíèÿ, íåôðîòè÷åñêèé ñèíäðîì) ìîæåò ïðèâîäèòü ê ïîÿâëåíèþ îòåêà, êîòîðûé ëîêàëèçóåòñÿ â äèñòàëüíûõ îòäåëàõ îáåèõ (âñåãäà!) êîíå÷íîñòåé. Âìåñòå ñ òåì âûðàæåííîñòü êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ îñíîâíîé ïàòîëîãèè (îäûøêà, îëèãóðèÿ è äð.) ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà íå îñòàâëÿåò ñîìíåíèé â ïðèðîäå îòå÷íîãî ñèíäðîìà.

Õðîíè÷åñêàÿ àðòåðèàëüíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü

Íàðóøåíèÿ àðòåðèàëüíîãî êðîâîñíàáæåíèÿ íèæíèõ êîíå÷íîñòåé ìîãóò ñîïðîâîæäàòüñÿ îòåêîì òîëüêî ïðè êðèòè÷åñêîé èøåìèè. Õàðàêòåðíûì ÿâëÿåòñÿ ñóáôàñöèàëüíûé õàðàêòåð îòåêà, êîòîðûé çàòðàãèâàåò òîëüêî ìûøå÷íûé ìàññèâ ãîëåíè. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ïàöèåíòîâ ñîñòàâëÿþò ìóæ÷èíû ñ ïðåäøåñòâóþùèì äëèòåëüíûì àíàìíåçîì õðîíè÷åñêîé àðòåðèàëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè (ïåðåìåæàþùàÿñÿ õðîìîòà, íî÷íûå èøåìè÷åñêèå áîëè è äð.). Ïðè îñìîòðå îáðàùàþò íà ñåáÿ âíèìàíèå áëåäíîñòü è ïîõîëîäàíèå êîæíûõ ïîêðîâîâ, ñíèæåíèå îâîëîñåíèÿ ïîðàæåííîé êîíå÷íîñòè, îòñóòñòâèå èëè ðåçêîå îñëàáëåíèå ïóëüñàöèè ìàãèñòðàëüíûõ àðòåðèé (áåðöîâûõ, ïîäêîëåííîé, áåäðåííîé).

Èäèîïàòè÷åñêèå îðòîñòàòè÷åñêèå îòåêè

Îäíîé èç ðåäêèõ, íî ñëîæíûõ äëÿ äèàãíîñòèêè ôîðì îòå÷íîãî ñèíäðîìà ÿâëÿþòñÿ èäèîïàòè÷åñêèå îðòîñòàòè÷åñêèå îòåêè. Îíè âñòðå÷àþòñÿ òîëüêî ó ìîëîäûõ (20–30 ëåò) æåíùèí è ïîÿâëÿþòñÿ â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè â äèñòàëüíûõ îòäåëàõ ãîëåíè. Äàæå â ñïåöèàëèçèðîâàííîé íàó÷íîé ëèòåðàòóðå èäèîïàòè÷åñêèå îòåêè ñîâñåì íåäàâíî ñòàëè òåìîé äëÿ îáñóæäåíèÿ, ïîýòîìó íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ïðè îáðàùåíèè ê âðà÷ó îáùåãî ïðîôèëÿ íàèáîëåå ÷àñòûì äèàãíîçîì ó òàêèõ ïàöèåíòîê ÿâëÿåòñÿ õðîíè÷åñêàÿ âåíîçíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü. Ìåæäó òåì òùàòåëüíîå ôèçèêàëüíîå è èíñòðóìåíòàëüíîå îáñëåäîâàíèå íå âûÿâëÿåò ó ýòèõ ïàöèåíòîê íèêàêèõ ïðèçíàêîâ ïàòîëîãèè âåíîçíîé èëè ëèìôàòè÷åñêîé ñèñòåìû.  íàñòîÿùåå âðåìÿ âûñêàçûâàåòñÿ ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî âîçìîæíîé ïðè÷èíîé òàêèõ îòåêîâ ÿâëÿþòñÿ íàðóøåíèÿ êàïèëëÿðíîé ïðîíèöàåìîñòè â ðåçóëüòàòå êîëåáàíèé ãîðìîíàëüíîãî ôîíà, îäíàêî ýòà òåîðèÿ åùå òðåáóåò ñâîåãî ïîäòâåðæäåíèÿ.

Èíñòðóìåíòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà

Íåîáõîäèìîñòü â ïðèâëå÷åíèè ñðåäñòâ èíñòðóìåíòàëüíîé äèàãíîñòèêè äëÿ äèôôåðåíöèàöèè ïðè÷èí îòå÷íîãî ñèíäðîìà âîçíèêàåò, êàê ïðàâèëî, ïðè íåîäíîçíà÷íîé êëèíè÷åñêîé êàðòèíå. ×àùå âñåãî ýòî îáóñëîâëåíî ñî÷åòàíèåì çàáîëåâàíèé, êàæäîå èç êîòîðûõ ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ îòåêàìè íèæíèõ êîíå÷íîñòåé. Íàèáîëåå èíôîðìàòèâíûìè ÿâëÿþòñÿ ìåòîäû óëüòðàçâóêîâîé è ðàäèîíóêëèäíîé âèçóàëèçàöèè âåíîçíîãî è ëèìôàòè÷åñêîãî ðóñëà.

Óëüòðàçâóêîâûå äîïïëåðîãðàôèÿ è äóïëåêñíîå àíãèîñêàíèðîâàíèå ïîçâîëÿþò ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå âåíîçíîé ñèñòåìû è âûÿâèòü îñòðîå òðîìáîòè÷åñêîå ïîðàæåíèå èëè õðîíè÷åñêóþ ïàòîëîãèþ âåí. Ïîìèìî ýòîãî, ïðè ÓÇ-ñêàíèðîâàíèè ïî õàðàêòåðó èçìåíåíèé ïîäêîæíîé êëåò÷àòêè ìîæíî ñóäèòü î ïðè÷èíå îòåêà. Äëÿ ëèìôåäåìû õàðàêòåðíà âèçóàëèçàöèÿ «êàíàëîâ», çàïîëíåííûõ ìåæòêàíåâîé æèäêîñòüþ. Ïðè õðîíè÷åñêîé âåíîçíîé íåäîñòàòî÷íîñòè ñêàíîãðàôè÷åñêóþ êàðòèíó ïîäêîæíîé æèðîâîé êëåò÷àòêè ìîæíî ñðàâíèòü ñî «ñíåæíîé áóðåé».

Ðàäèîíóêëèäíûå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ (ôëåáî- èëè ëèìôîñöèíòèãðàôèÿ) äëÿ äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêè èñïîëüçóþò ïðåæäå âñåãî â ñëó÷àÿõ ôëåáîëèìôåäåìû. Èõ äàííûå äîïîëíÿþò ïîëó÷åííóþ ðàíåå èíôîðìàöèþ è ïîìîãàþò óñòàíîâèòü, ïàòîëîãèÿ êàêîé ñèñòåìû (âåíîçíîé èëè ëèìôàòè÷åñêîé) èãðàåò âåäóùóþ ðîëü â ãåíåçå îòå÷íîãî ñèíäðîìà.

Åñëè êëèíè÷åñêîå è èíñòðóìåíòàëüíîå îáñëåäîâàíèå óêàçûâàåò íà èíòàêòíîñòü âåíîçíîé è ëèìôàòè÷åñêîé ñèñòåìû, íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíîå èññëåäîâàíèå ôóíêöèè ñåðäöà, ïå÷åíè, ïî÷åê, îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà.

çàêëþ÷åíèå íåîáõîäèìî ñêàçàòü, ÷òî çàëîãîì òî÷íîãî îïðåäåëåíèÿ ïðè÷èíû îòå÷íîãî ñèíäðîìà ÿâëÿþòñÿ òùàòåëüíûé ñáîð àíàìíåçà, âçâåøåííàÿ îöåíêà êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ è îïðàâäàííîå ïðèìåíåíèå èíñòðóìåíòàëüíûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ. Èìåííî êîððåêòíî ïðîâåäåííàÿ äèôôåðåíöèàëüíàÿ äèàãíîñòèêà îáåñïå÷èâàåò ñâîåâðåìåííîå íàçíà÷åíèå ýòèîòðîïíûõ è ïàòîãåíåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ òåðàïèè âûÿâëåííîãî çàáîëåâàíèÿ.

Источник

Отек — это избыточное скопление межклеточной жидкости в тканях. Такое состояние возникает в результате изменения биохимического состава крови или вследствие развития патологий сосудов, сердца, почек, печени. Сама по себе отечность не опасна. Ее следует расценивать как симптом заболевания, как проявление нарушения в организме. Если регулярно отекают ноги, причины нужно искать совместно с врачом. Отечность сопровождает многие серьезные болезни, среди которых есть опасные для жизни состояния.

Отек — это избыточное скопление межклеточной жидкости в тканях. Такое состояние возникает в результате изменения биохимического состава крови или вследствие развития патологий сосудов, сердца, почек, печени. Сама по себе отечность не опасна. Ее следует расценивать как симптом заболевания, как проявление нарушения в организме. Если регулярно отекают ноги, причины нужно искать совместно с врачом. Отечность сопровождает многие серьезные болезни, среди которых есть опасные для жизни состояния.

Механизм образования отеков

Возможные причины отека ног следует искать, исходя из патогенетического механизма их развития. Жидкость в организме человека постоянно циркулирует благодаря транскапиллярному обмену воды. Его обеспечивают процессы пропотевания плазмы и ее обратного всасывания на уровне капиллярных стенок.

В норме между этими разнонаправленными процессами сохраняется баланс, а количество жидкости в межклеточном пространстве остается стабильным. Наличие отека обусловлено дисбалансом между этими процессами, то есть преобладанием транссудации над резорбцией. Такая ситуация может быть обусловлена:

- повышением механического давления в капиллярном русле;

- снижением уровня сопротивляемости в тканях;

- увеличением межклеточных пространств в сосудах;

- несоответствием химического давления плазмы и тканевой жидкости, которое определяется уровнем белком и электролитов.

Также нужно учитывать особенности кровообращения в области нижних конечностей. Капилляры бывают артериальными и венозными. Повышение уровня давления в артериальной части возникает крайне редко и связано с ростом объема циркулирующей крови. Повышение давления в венозной части капилляров наблюдается часто, что обусловлено прямохождением человека и таким распространенным состоянием, как недостаточности клапанного аппарата более крупных вен.

Классификация отеков

В зависимости от симметричности, отеки нижних конечностей бывают одно- и двусторонними. По распространенности выделяют локализованную (затрагивает только ноги) и генерализованную формы (затрагивает ноги и другие части тела). Исходя из природы, отеки могут быть воспалительными, аллергическими, токсическими, застойными и т.д.

Причины отечности ног

Незначительная отечность, которая самостоятельно проходит, может встречаться даже у здорового человека в связи с употреблением большого количества жидкости, изменением рациона, повышенными физическими нагрузками. Как правило, такие отеки малозаметны, не доставляют дискомфорта и проходят после полноценного отдыха или нормализации образа жизни.

Незначительная отечность, которая самостоятельно проходит, может встречаться даже у здорового человека в связи с употреблением большого количества жидкости, изменением рациона, повышенными физическими нагрузками. Как правило, такие отеки малозаметны, не доставляют дискомфорта и проходят после полноценного отдыха или нормализации образа жизни.

Если сильно отекают ноги, первое, что нужно делать, это обратиться к врачу — терапевту. Симптом может быть проявлением различных нарушений в организме. Постоянные отеки ног наблюдаются при следующих патологиях:

- сердечная недостаточность (симптом обусловлен застоем венозной крови в сосудах большого круга кровообращения);

- почечная недостаточность (мочевыводящая система не справляется с функцией выведения жидкости из организма);

- лимфатическая недостаточность (скопление жидкости в тканях обусловлено нарушениями оттока лимфы);

- венозная недостаточность (застойные явления в венах обусловлены слабостью сосудистых стенок и клапанов, а также обратным движением крови в венах);

- тромбоз, тромбофлебит, атеросклероз (пропотевание плазмы спровоцировано нарушением тока крови по сосудам);

- заболевания костей и суставов (отек вызван воспалительными процессами).

Причина того, что стали отекать ноги, может также крыться в инфекционном заболевании, аллергической реакции или отравлении. В таком случае отеки обязательно будут сочетаться с другими симптомами. Наиболее распространенной причиной чрезмерного скопления жидкости в тканях конечностей выступает венозная недостаточность. Если пациент предъявляет жалобы на то, что ноги отекают и болят, первым делом врач рассматривает именно эту причину.

К какому специалисту обращаться с отеками

Не стоит пытаться изолированно устранить отечность ног и сопутствующее ощущение тяжести. Нужно помнить, что лечению подлежит не отек нижних конечностей, а спровоцировавшее его заболевание. На первом этапе пациенту следует обратиться за помощью к врачу широкого профиля. Предварительной диагностикой занимается терапевт. Оценивая сопутствующую симптоматику, специалист может сделать предположения о причине нарушения водно-электролитного баланса. Скрининговые анализы и инструментальные методы исследования помогут более детально разобраться в клинической ситуации.

Не стоит пытаться изолированно устранить отечность ног и сопутствующее ощущение тяжести. Нужно помнить, что лечению подлежит не отек нижних конечностей, а спровоцировавшее его заболевание. На первом этапе пациенту следует обратиться за помощью к врачу широкого профиля. Предварительной диагностикой занимается терапевт. Оценивая сопутствующую симптоматику, специалист может сделать предположения о причине нарушения водно-электролитного баланса. Скрининговые анализы и инструментальные методы исследования помогут более детально разобраться в клинической ситуации.

В зависимости от установленного предварительного диагноза пациента могут направить к одному из специалистов узкого профиля:

- флебологу;

- кардиологу;

- нефрологу;

- гастроэнтерологу;

- ангиохирургу;

- эндокринологу;

- дерматологу.

В процессе консультации узкий специалист проводит опрос, выясняет жалобы пациента, собирает анамнез, а также составляет персонифицированную программу прицельного обследования. Для выяснения причины отеков могут быть назначены следующие инструментальные диагностические процедуры:

- допплерометрия сосудов нижних конечностей (УЗИ / УЗДГ вен и артерий);

- электрокардиография (ЭКГ);

- УЗИ сердца и органов брюшной полости;

- рентгенография, КТ или МРТ суставов;

- суточное мониторирование артериального давления.

Лабораторное обследование направлено на выявление качественных и количественных отклонений в составе крови и мочи. При отеках информативными могут быть следующие анализы:

- общие анализы крови и мочи;

- биохимический анализ на альбумины и общий белок, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевину, мочевую кислоту, щелочную фосфотазу, билирубин и пр.;

- тест на свертываемость крови;

- скрининг на инфекции;

- гормональные скрининги;

- копрограмма.

По результатам диагностических процедур специалист устанавливает окончательный диагноз и подбирает лечение.

Как лечат отеки

Терапия симптома подразумевает коррекцию патогенетического фактора. То есть сначала нужно выяснить и устранить возможные причины отека ног и только после этого начинать симптоматическое лечение.

Терапевтическая тактика полностью зависит от основного заболевания. Чаще всего назначают комплексное лечение, которое включает коррекцию образа жизни, устранение вредных привычек, нормализацию режима питания и медикаментозную терапию. Некоторые патологии лечат хирургическим путем.

Наиболее распространенной причиной отечности нижних конечностей является хроническая венозная недостаточность (ХВН), поэтому целесообразно остановиться на лечении данного заболевания подробнее.

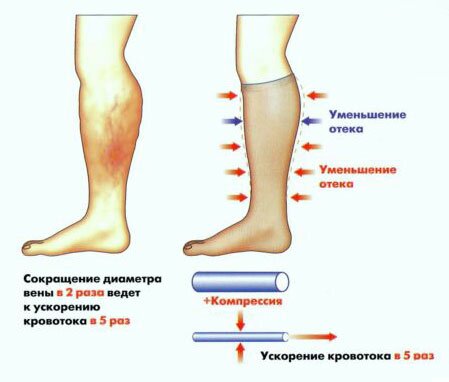

При ХВН терапия направлена на поддержку тонуса мускулатуры стенок сосудов. С этой целью пациенту рекомендуют рационализировать режим труда и отдыха, избегать длительного пребывания в одном положении, отказаться от вредных привычек. Для нормализации кровообращения в ногах пациенту подбирают подходящий размер компрессионного трикотажа. Медикаментозная терапия направлена на повышение тонуса сосудов и профилактику образования тромбов, а также восстановление реологических свойств крови. Однако без изменения образа жизни лекарства неэффективны.

Если причиной отеков и боли в ногах является варикоз, в качестве лечения флебологи могут предложить операцию. Современные малотравматичные эндоваскулярные вмешательства позволяют устранить кровообращение по расширенным сосудам и предотвратить развитие тромбофлебита. Преимуществом таких методик является безболезненность и короткий реабилитационный период, предполагающий лишь минимальные ограничения.

Выраженный односторонний отек конечности воспалительной природы может быть спровоцирован тромбозом сосуда. Лечение таких состояний проводят в стационарном режиме с применением препаратов для регуляции свертываемости крови и фибринолитических средств. При высоком риске тромбоэмболии проводят хирургическое вмешательство, направленное на восстановление кровотока в пораженной конечности.

Профилактика

Чтобы предотвратить развитие отеков, важно вести умеренно активный образ жизни. Тонус венозных стенок улучшает пешая ходьба. Такая активность стимулирует работу мышц стоп и икр, что обеспечивает более эффективный отток крови по венам и предотвращает рефлюкс. После значительных физических нагрузок важно полноценно отдыхать. Гимнастика и массаж способствуют разгрузке мышц конечностей и ускоряют их восстановление.

Здоровье сосудов тесно связано с образом жизни человека. Чтобы поддерживать сердечно-сосудистую систему в нормальном состоянии, необходимо отказаться от вредных привычек, рационально питаться, избегать стрессов. Профилактические медицинские обследования позволяют диагностировать заболевания на ранних этапах развития, когда целенаправленное лечение отличается особой эффективностью.

Если у вас появились отеки, записывайтесь на консультацию в многопрофильную клинику «МедПросвет». Квалифицированные врачи выяснят причину отечности, составят индивидуальную программу лечения и дадут четкие рекомендации по коррекции образа жизни.

Смотрите также:

- Судороги в ногах

- Дискомфорт в ногах

- Заболевание почек

Источник