Отеки конечностей при рассеянном склерозе

Несколько иное воздействие оказывает на организм музыка. О том, что она может лечить, было известно еще в древности. Так, в Древнем Египте с помощью пения хора избавляли от бессонницы, в Древней Греции звуками трубы исцеляли от радикулита и расстройств нервной системы. Знаменитый Пифагор, создавший теорию о музыкально-числовом строении Космоса, с успехом использовал сочиненные им мелодии для лечения «болезней души». Эффективность музыкотерапии обусловливается не только эмоциональным воздействием ее на человека, но и, как доказывают последние исследования, биорезонансной сочетаемостью музыкальных звуков с вибрациями отдельных органов и систем организма.

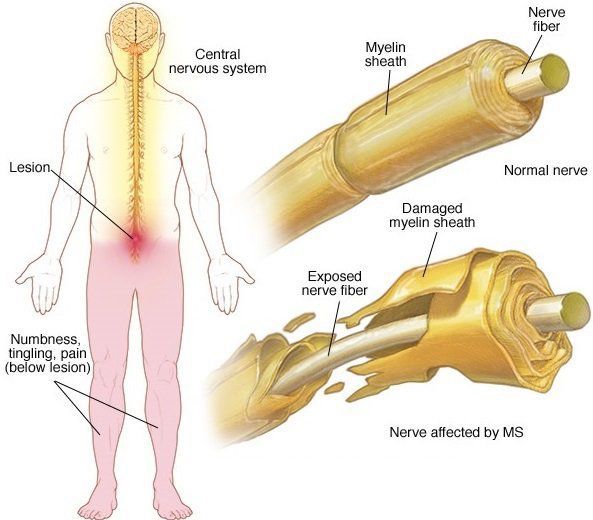

Рассеянный склероз — это хроническое иммуновоспалительное заболевание, при котором, вследствие нарушений в работе иммунной системы, повреждается миелиновая оболочка нервных волокон, что приводит к постепенной утрате различных функций нервной системы, связанных с физическим и психоэмоциональным состоянием больного.

Историческая справка

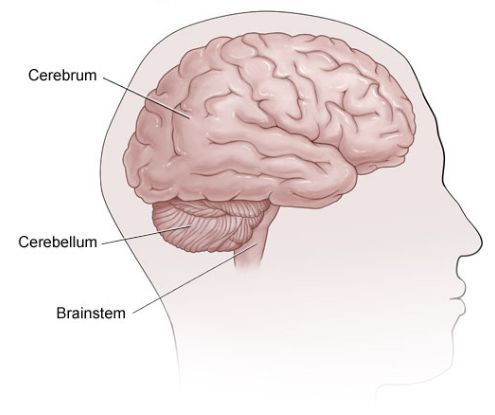

Впервые морфологическую картину рассеянного склероза описали французские ученые Крювелье и Красвелл в 1835 году. Ими были обнаружены «островки серой дегенерации, разбросанные по спинному мозгу, стволу мозга, мозжечку и иногда по большим полушариям». Первое подробное описание рассеянного склероза принадлежит известному французскому невропатологу Жану Мартену Шарко (1856 год), который считал наиболее характерными симптомами заболевания нистагм (подергивание глазных яблок), интенционное (усиливающееся при приближении к цели) дрожание и скандированную (прерывистую) речь («триада Шарко»). Детальное микроскопическое описание поражений мозга при рассеянном склерозе принадлежит Джемсу Даусону (1916 г.). Томас Риверс в 1935 году впервые экспериментально воспроизвел демиелинизирующее заболевание на животных и высказал предположение об аутоиммунном характере патогенеза рассеянного склероза. Известный американский невропатолог Джон Куртцке, используя вычислительную технику, в 1955 году установил, что при рассеянном склерозе встречаются 685 симптомов, однако, он не выявил ни одного симптома специфического именно для этого заболевания. Значительный вклад в изучение патогенеза и клинических проявлений рассеянного склероза внесли отечественные неврологи — А.П. Зинченко, Р.К. Шамрей, В.И. Головкин, Д.А. Марков и др.

Распространенность рассеянного склероза

В мире рассеянным склерозом болеет около 3 000 000 человек. Распространенность заболевания зависит от географических зон, являясь наиболее низкой в области экватора и увеличиваясь к северу и югу. В России рассеянным склерозом заболевают от 10 до 70 человек на 100 000 населения. У большинства больных первые симптомы заболевания возникают в молодом возрасте (от 20 до 40 лет). Женщины заболевают в 1,5-2 раза чаще, чем мужчины.

Симптомы рассеянного склероза

Особенностью рассеянного склероза является большое разнообразие симптомов. Первые признаки рассеянного склероза нередко возникают после провоцирующего воздействия каких-либо факторов: травмы, операции, заболевания, нервного стресса, родов и т.п.

Рассеянный склероз может начинаться с изменений чувствительности в виде преходящих ощущений покалывания и «мурашек» в руках и ногах, зрительных расстройств, вестибулярных нарушений в виде приступов головокружения, с обратимых двигательных нарушений. В далеко зашедшей стадии рассеянного склероза обычно выявляются следующие группы симптомов:

— Нарушения двигательной активности — парезы, спастичность (аномальное повышение мышечного тонуса), патологические рефлексы.

— Нарушения координации — шаткость, интенционное дрожание, нистагм, неустойчивость в вертикальном положении и т.д.

— Нарушения чувствительности — снижение чувствительности, онемение, покалывание, боли и т.д.

— Нарушения зрения — снижение остроты, изменение полей зрения и т.д.

— Нарушения речи — замедление речи, скандированная речь и т.д.

— Нарушения функций тазовых органов — императивные (внезапные и сильные) позывы к мочеиспусканию, задержка или недержание мочи, импотенция, запоры или недержания кала.

— Изменения в психологической сфере — эмоциональная неустойчивость, эйфория, депрессия, ухудшение памяти, снижение концентрации внимания и т.д.

— Слабость (усталость), утомляемость

— Непереносимость жары (часто приводит к усилению других симптомов)

Следует отметить, что при рассеянном склерозе нет ни одного специфического, характерного лишь для этого заболевания симптома. У каждого больного имеет место индивидуальное сочетание различных симптомов.

Степень инвалидизации больного рассеянным склерозом определяют с использованием специальной международной шкалы, которая сокращенно называется — EDSS (Expanded Disability Status Scale). Минимальное значение этой шкалы (0) соответствует отсутствию неврологических симптомов. При значении EDSS от 1.0 до 4.5 больные рассеянным склерозом полностью способны к самообслуживанию, в то время как значение EDSS, равное 7.0 и более соответствует глубокой степени инвалидизации пациентов.

Неврологи всего мира используют эту шкалу для того, чтобы охарактеризовать состояние больного рассеянным склерозом в момент осмотра. Индекс EDSS, измеряемый при повторных посещениях врача, позволяет понять, как развивается заболевание, и насколько эффективно то лечение, которое получает больной.

Очень важно, что, независимо от места нахождения, переездов из одного города в другой, или даже в другую страну, при оценке состояния больного врачи используют одни и те же единицы измерения, вследствие чего информация о больном не искажается и не теряется. При этом у пациента не возникает дополнительных трудностей, связанных с представлением информации о его заболевании и состоянии медицинским работникам.

Поскольку рассеянный склероз возникает, прежде всего, как результат дефекта в иммунной системе, иммунные клетки являются основной мишенью для лечения этого заболевания. Лекарственные препараты, зарегистрированные для лечения рассеянного склероза, делят на иммуномодуляторы (интерфероны и глатирамер ацетат — Копаксон) и иммуносупрессанты (митоксантрон, циклофосфан, азатиоприн, глюкокортикостероиды и др.).

Интерфероны

ИФН? -1b (Бетаферон) стал первым препаратом, одобренным для лечения рассеянного склероза в 1993 г. Затем были зарегистрированы две версии ИФН-1а, несколько отличающегося от Бетаферона по химической структуре (Авонекс и Ребиф).

Клиническая эффективность различных препаратов ИФН? при выборе оптимальной дозировки и режима лечения одинакова.

Действие ИФН? обусловлено связыванием с рецепторами на поверхности клетки и запуском продукции ряда белков, обладающих противовирусным и противовоспалительным действием. Терапевтический эффект ИФН? при рассеянном склерозе обусловлен торможением размножения клеток иммунной системы и созданием противовоспалительного фона, что способствует уменьшению выраженности патологического процесса.

Другим важным механизмом действия является снижение темпа миграции лейкоцитов из крови в центральную нервную систему. Кроме того, было показано, что ИФН? способствует ускорению естественной гибели патологических Т-лимфоцитов, а также является антагонистом ИФН? — белка, играющего важную роль в патогенезе рассеянного склероза. При использовании ИФН? курс лечения составляет, по меньшей мере, 6 месяцев, и при наличии эффекта должен продолжаться пожизненно.

Анализ результатов клинической эффективности ИФН? при рассеянном склерозе показывает, что терапия ИФН? несколько уменьшает частоту рецидивов в течение первого года лечения. Долгосрочная эффективность ИФН? неочевидна и требует дальнейшего изучения.

Копаксон (Глатирамер ацетат)

Глатирамер ацетат был разработан как аналог той части белка миелина, против которой направлена атака аутоиммунных Т-лимфоцитов. Глатирамер ацетат подавляет аутоиммунную реакцию за счет запуска продукции противовоспалительных белков-цитокинов и активации Т-супрессоров: Т-лимфоцитов, специализирующихся на подавлении иммунных реакций.

С иммунологической точки зрения данный механизм действия представляется достаточно сомнительным, и неоднократно подвергался критике.

Снижение количества и площади очагов поражения при терапии Копаксоном наблюдается не ранее чем, через 6-7 месяцев после начала терапии.

Обзор результатов клинических исследований Копаксона, опубликованный в 2003 г, не подтвердил наличия какого-либо положительного эффекта от назначения Копаксона при рассеянном склерозе. Однако более поздние исследования показали некоторую эффективность препарата в ряде ситуаций. С точки зрения соотношения стоимость/эффективность, Копаксон является самым невыгодным из всех препаратов, применяемых для лечения рассеянного склероза.

Иммуноглобулин G (гамимун, пентаглобин, октагам, хумаглобин).

Иммуноглобулин G осуществляет транзиторную блокаду определенных рецепторов на макрофагах, подавляя опосредованное ими разрушение миелина; уменьшает формирование новых иммунных комплексов, нейтрализует провоспалительные цитокины. Внутривенное введение иммуноглобулина G достоверно уменьшает число обострений заболевания. Это лечение признано наиболее уместным в начальной стадии заболевания, при частоте обострений не более 2 раз в год.

Препарат можно назначать при неэффективности копаксона и бета-интерферонов. Показана возможность применения иммуноглобулина G у пациенток с рассеянным склерозом в послеродовой период для снижения риска развития обострения после рождения ребенка.

Цитостатики

Цитостатические иммуносупрессанты применяют при активном прогрессирующем течении заболевания и неэффективности глюкокортикостероидов. Использование цитостатиков обусловлено, прежде всего, их системным иммуносупрессивным действием.

Азатиоприн (имуран)

Циклофосфан (циклофосфамид)

Метотрексат

Кладрибин

Митоксантрон

Глюкокортикостероиды

Глюкокортикостероиды (преднизолон, метилпреднизолон, солю-медрол, дексаметазон) — обладают выраженным противовоспалительным, противоотечным и мебраностабилизирующим действием.

Глюкокортикостероиды уменьшают выраженность воспалительных реакций и восстанавливают проведение импульсов по сохранным волокнам, что вызывает быстрый положительный клинический эффект. Однако кортикостероидная терапия не является специфичной, не излечивает заболевание и не изменяет течение рассеянного склероза.

Применение глюкокортикостероидов наиболее эффективно в периоде обострения рассеянного склероза. При стабилизации или медленном прогрессировании заболевания назначение этих препаратов не эффективно.

Глюкокортикостероиды имеют много побочных эффектов: замедление заживления ран, увеличение массы тела, эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, отеки, артериальная гипертония, повышение свертываемости крови, остеопороз, психические нарушения.

Новые методы лечения рассеянного склероза

Метод трансплантации стволовых клеток при рассеянном склерозе начали изучать в США и Европе одновременно с 1995 года.

В России первая трансплантация стволовых клеток при рассеянном склерозе выполнена в 1999 году под руководством проф. А.А Новика.

К 2007 году в мире сделано около 400 операций трансплантации стволовых клеток при рассеянном склерозе.

Этот метод позволяет устранить причину заболевания — ликвидировать аутоиммунные Т-лимфоциты, которые повреждают нервную ткань головного и спинного мозга. Трансплантация, выполненная в ранних стадиях заболевания, позволяет остановить прогрессирование заболевания на многие годы и предотвратить формирование инвалидизации больных.

Трансплантация не проводится больным с далеко зашедшими стадиями рассеянного склероза, у которых функции движения, мочеиспускания, опорожнения кишки необратимо утрачены (в течение многих лет).

Вопрос о целесообразности проведения трансплантации стволовых клеток при рассеянном склерозе рассматривается в отношении каждого больного после его детального обследования.

Эффективность трансплантации стволовых клеток при рассеянном склерозе (исключая далеко зашедшие стадии заболевания) у больных, ранее получивших различные виды стандартной терапии, составляет по данным Европейского регистра 75-80%.

Выбор метода лечения — это этап принятия очень важного решения, которое должно основываться на точных данных, касающихся диагноза заболевания, с учетом индивидуальных особенностей больного. Обсуждение вопросов лечения с больным и, по его желанию, с его близкими является неотъемлемым элементом утверждения общей программы лечения.

Источник

Дата публикации 5 сентября 2018Обновлено 23 июля 2019

Определение болезни. Причины заболевания

Рассеянный склероз (РС) является одним из частых хронических аутоиммунных заболеваний центральной нервной системы (ЦНС).

Распространенность РС высока и делится на зоны с высокой, умеренной и низкой встречаемости заболевания. Высокая распространённость отмечена в Северной Америке и Северо-Западной Европе.

В мире выявлено около 2 млн больных РС. В нашей стране в различных областях количество заболвших РС колеблется от 2 до 70 больных на 100 000 человек, причём значительно реже болезнь встречается в Средней Азии и Закавказье. В крупных промышленных районах и городах заболеваемость выше, чем в сельской местности, у лиц мужского и женского пола она одинакова.

Характерные черты:

- начало болезни в молодом возрасте, обычно между 20 и 35 годами (в отдельных случаях заболевают люди и более молодого, и более старшего возраста);

- многосимтомность;

- полиморфизм (многообразность) проявлений;

- прогрессирующее течение с весьма типичной наклонностью к ремиссиям и новым обострениям.[1][2]

Причина возникновения РС точно не установлена. Высказывалось мнение об инфекционной природе этого заболевания. Такое предположение основывается на случае острого развития заболевания с повышением температуры и свойственными инфекционным заболеваниям изменениям ликвора и крови, а также патоморфологических данных.

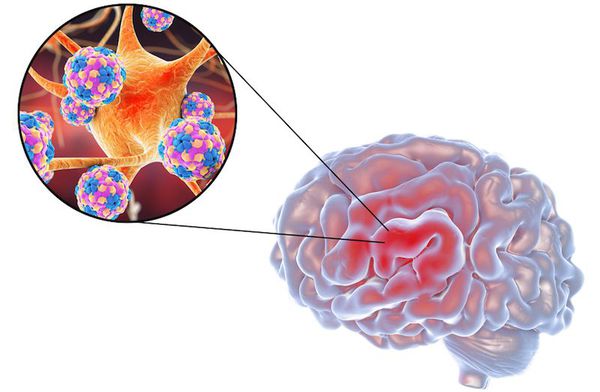

В настоящее время известно, что возбудителем РС может являться нейтропный фильтрующийся вирус, идентичный вирусу рассеянного энцефаломиелита.

В основе демиелинизации (избирательного поражения головного мозга) лежит аутоиммунный процесс. Пути передачи инфекции не выяснены. Заражения непосредственно от больного не происходит. Возможность контактного пути распространения болезни следует считать маловероятным.[3][4]

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы рассеянного склероза

При всём многообразии и изменчивости расстройств, свойственных РС, можно выделить основную, наиболее частую, типичную его форму—цереброспинальную.

Обычно заболевание цереброспинальной формой РС начинается в молодом возрасте. Эта форма характеризуется:

- сочетанием пирамидных и мозжечковых расстройств;

- нередким поражением зрительных нервов;

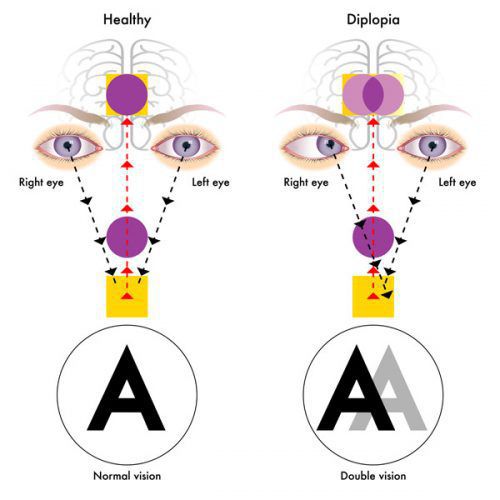

- иногда преходящей диплопией (раздвоение видимых объектов);

- ремиттирующим течением (повторные ремиссии).

Развитие пирамидных и мозжечковых расстройств обусловлено частым образованием очагов воспаления в боковых столбах спинного мозга, мозговом стволе и ножках мозжечка.

Наиболее ранними симптомами являются:

- утрата брюшных рефлексов;

- утомляемость и слабость ног;

- лёгкое интенционное дрожание в руках;

- нистагм (неконтролируемое ритмичное движение глаз).

Офтальмологические проявления

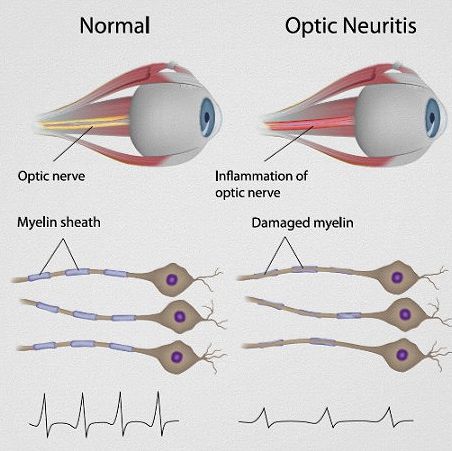

Нередко начальным изолированным расстройством является поражение зрения, развивающееся по типу так называемого ретробульбарного неврита (острое воспаление зрительного нерва). При этом возникает слепота или скотома (слепой участок в поле зрения) того или иного глаза.

Поскольку процесс локализуется не в соске зрительного нерва, а в его стволе (ретробульбарно), то на глазном дне в течение иногда довольно длительного срока изменений не обнаруживается.

При значительном поражении поперечника зрительного нерва утрачивается прямая реакция зрачка слепого глаза на свет при сохранённой реакции сужения его в случае освещения другого глаза (содружественная реакция зрачка).

Для ретробульбарного неврита при РС характерно выпадение центральных полей зрения (центральная скотома), так как бляшки развиваются обычно внутри ствола зрительного нерва. В отличие от этого при ретробульбарном неврите сифилитической этиологии или при воспалении придаточных полостей носа чаще наблюдается концентрическое сужение полей зрения, так как воспалительный процесс развивается с наружной поверхности зрительного нерва — с его оболочек.

Через известный срок при РС обнаруживаются изменения глазного дна — побледнение соска зрительного нерва (атрофия). Типичным для РС является преимущественное побледнение височных половин сосков зрительных нервов. Утрата зрения может быть полной или частичной, одно- или двусторонней. Через некоторое время обычно наступает улучшение, но процесс может и нарастать. Двусторонняя слепота отмечается редко.

Мозжечковые и пирамидные расстройства

Наиболее ранними мозжечковыми расстройствами является:

- интенционное дрожание в руках, обнаруживаемое при пальце-носовой пробе;

- расстройство почерка;

- нистагм глазных яблок при отведении в стороны.

Резко выраженный нистагм (иногда не только горизонтальный, но и вертикальный или ротаторный), зависящий от пораженпя мозжечка, расстройства речи (скандированная речь) и дрожание головы или туловища являются уже признаком далеко зашедшего процесса.

Развиваются и другие мозжечковые симптомы — адиадохокинез (невозможность быстрой смены противоположных движений — сгибания или вращения), шаткая походка и др.

Иногда, наряду с выраженными симптомами пирамидного поражения, отмечаются и симптомы поражения периферического двигательного неврона: утрата сухожильных рефлексов конечностей, атрофии мышц.

Нарушения чувствительности не столь выражены, как двигательные расстройства. Своеобразной парестезией (ощущение жжения, мурашек, покалывания) при РС является возникающее при резком сгибании головы к груди ощущение электрического тока, как бы пробегающего по позвоночнику вниз, с иррадиацией в ноги, иногда в руки. В некоторых случаях наблюдаются нарушения суставно-мышечного и вибрационного чувства в нижних конечностях. Значительно реже расстраивается поверхностная чувствительность.

Из черепномозговых нервов, кроме зрительных, чаще поражаются отводящий и глазодвигательный нервы. Паралич глазных мышц обычно имеет преходящий характер и выражается лишь диплопией, которая может быть начальным симптомом заболевания.

Нередки поражения тройничного, лицевого и подъязычного нервов. Развитие склеротических бляшек в надъядерных отделах кортико-нуклеарного пути может стать причиной возникновения псевдобульбарного синдрома, а в мозговом стволе — развития бульбарных симптомов (симптомы поражения черепных нервов).

Нарушения функций тазовых органов являются нередкими симптомами РС. Встречаются следующие нарушения:

- императивные (внезапные и неподавляемые) позывы, учащения, задержки мочи и стула;

- недержание, неполное опорожнение мочевого пузыря, приводящее к уросепсису — характерны для боле поздних стадий.

Нередки нарушения функции половой системы. Эти проблемы могут одновременно являться функциональными нарушениями тазовых органов, а также могут быть самостоятельными симптомами.

Психические нарушения редки. Деменция и выраженные формы психического расстройства свойственны лишь поздним периодам заболевания и обусловлены множественными и распространенными очагами в коре и подкорковых образованиях больших полушарий.

Патогенез рассеянного склероза

Для того, чтобы понять механизм развития РС, необходимо ознакомиться с патологической анатомией данного заболевания.

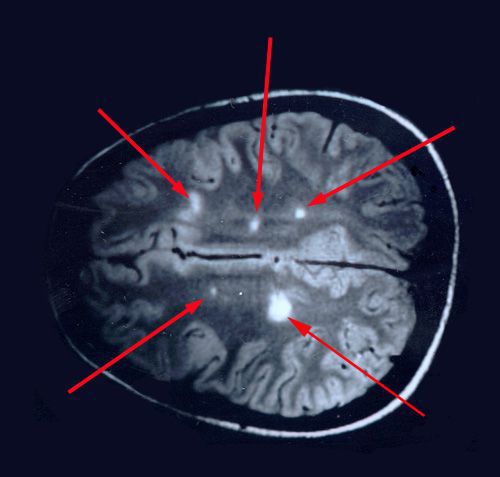

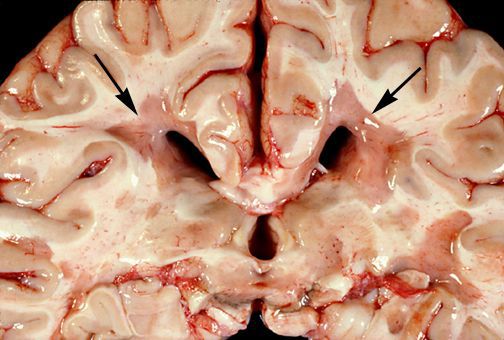

При микроскопическом исследовании обнаруживаются заметные и достаточно характерные изменения, выявляемые с наибольшим постоянством в спинном мозгу, мозговом стволе и полушариях головного мозга. Видны множественные бляшки различной величины (от точечных до весьма массивных, которые, к примеру, занимают весь поперечник спинного мозга), рассеянные преимущественно в белом веществе. Такая множественность и разбросанность очаговых изменений и определяет название болезни.

Отдельные бляшки имеют округлую форму, они нередко сливаются и создают изменения сложных очертаний. Цвет бляшек на разрезе розовато-серый (недавно образовавшиеся очаги) или серый, желтоватый (старые очаги).

При разрезе бляшки определяется их большая плотность по сравлению с нормальной мозговой тканью. Эти уплотнения, склерозирование бляшек дало возможность охарактеризовать заболевание как склероз.

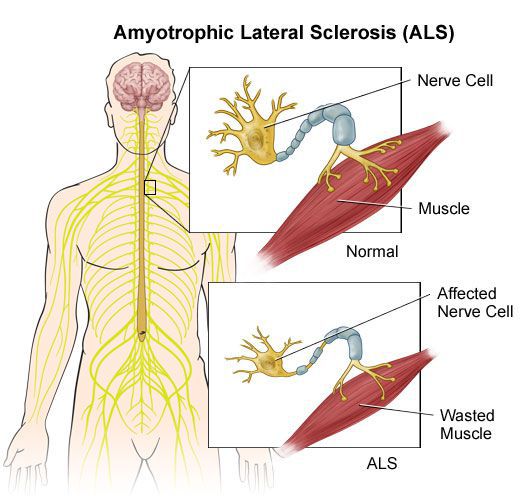

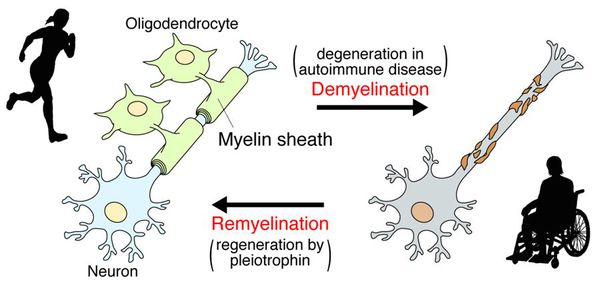

При микроскопии на первый план выступают изменения миелиновых волокон. В области очага, бляшки, в белом веществе наблюдаются в той или иной степени распад миелиновой оболочки, покрывающей нервные волокна центральных проводников, причём осевой цилиндр нередко остаётся неповреждённым.

В остром периоде, при наличии отёка и инфильтрации, в очаге поражения нарушается проводимость по нервным волокнам. В дальнейшем, при условии гибели осевых цилиндров, возникают необратимые, стойкие выпадения.

После периода острого воспаления оказывается, что осевые цилиндры частично сохраняют свою целостность и проводимость, иногда даже наблюдается ремиелинизация нервных волокон. В результате наблюдается не только ремиссия, но даже и вполне удовлетворительное восстановление отдельных утраченных ранее функций, что очень характерно для РС.

Образование новых воспалительных очагов определяет ухудшение и возникновение новых симптомов.[2][5]

Классификация и стадии развития рассеянного склероза

Строгой и общепринятой классификации РС нет. Некоторые авторы предлагают подразделять РС по клиническому течению, другие по локализации процесса.[9]

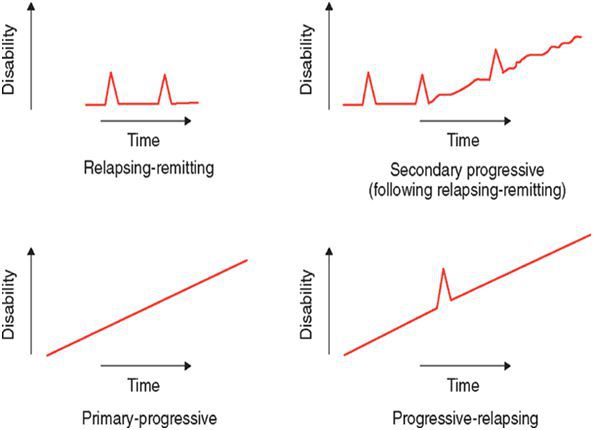

По характеру течения выделяют:

- ремитирующую форму — характеризуется редкими обострениями, чередующимися с ремиссиями, иногда длящимися годами, причём поражённые участки мозга восстанавливаются как частично, так и полностью;

- первично прогрессирующую — незаметное начало и медленное, но необратимое нарастание симптоматики;

- вторично-прогрессирующую — сначала напоминает ремитирующую, но на поздних стадиях характерен переход в прогрессирующую форму;

- прогрессирующе-ремитирующую — редкая форма, когда заболевание, начинаясь с ремитирующего течения, переходит в первично-прогрессирующее.

По локализации поражения мозга:

- церебральная — страдает пирамидная система;

- стволовая — наиболее тяжёлая форма РС, быстро приводящая больного к инвалидности;

- мозжечковая — церебеллярные нарушения, часто сочетается с поражением ствола мозга;

- оптическая — страдает зрительная система;

- спинальная — поражается спинной мозг, возникают тазовые расстройства и спастический нижний парапарез;

- цереброспинальная форма — наиболее распространённая, характеризуется большим количеством склеротических бляшек в головном и спинном мозге, клинически выявляются мозжечковые и церебральные нарушения, патология зрительной, вестибулярной и глазодвигательной систем.

По стадиям РС делят на:

- острую стадию, которая длиться первые две недели обострения;

- подострую, длящуюся два месяца от начала обострения и является переходной стадией к хроническому прогрессированию заболевания;

- стадию стабилизации, при которой в течение трёх месяцев не наблюдается обострений.

Осложнения рассеянного склероза

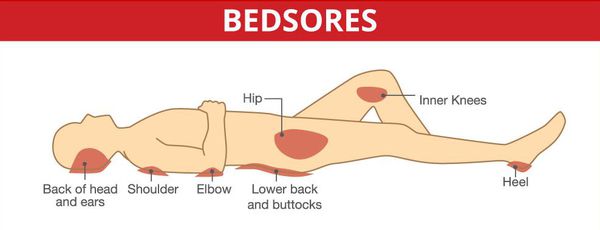

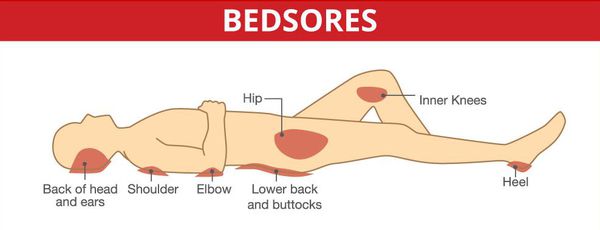

Серьёзными осложнениями, особенно при спинальных формах, являются пролежни и глубокие нарушения тазовых органов.

Неблагоприятно могут протекать также острые и подострые случаи с поражением жизненно важных отделов мозгового ствола.

Неврологический статус пациента напрямую зависит от его иммунитета. Зачастую появляется повышенная утомляемость, развивается мышечная слабость, головокружение. В стадии прогрессирования отмечается атаксия (нарушение координации и произвольных движений), значительное уменьшение физических и особенно двигательных возможностей конечностей с развитием спастики (двигательные нарушения в связи с повышенным тонусом мышц).

Весьма часто резко снижается острота зрения, теряется чёткость изображения, уменьшаются поля зрения, происходит искажение цветов, диплопия, развивается амблиопия и стабизм (косоглазие).

У пациентов зачастую возникает раздражительность, неустойчивость настроения, в некоторых случаях эйфория, неадекватное отношение к своему состоянию.

При РС нередки когнитивные нарушения — снижение памяти, концентрации внимания, нарушение пространственной ориентации.

Также при РС появляются тазовые нарушения — задержка мочеиспускания и длительные запоры, впоследствии больной теряет возможность контролировать процессы опорожнения кишечника и мочевого пузыря. В результате неполного опорожнения мочевого пузыря возникают урологические заболевания, вплоть до уросепсиса.

Вышеперечисленные осложнения требуют особого внимания, так как именно они могут стать причиной смертельного исхода для больного.[15][16]

Диагностика рассеянного склероза

При вероятном РС, наряду с полным неврологическим осмотром, необходимо проводить исследование головного и спинного мозга при помощи МРТ. Этот способ исследования является наиболее информативным дополнительным методом диагностики. С его помощью можно обнаружить участки изменённой плотности в белом веществе головного мозга (очаги демиелинизации и глиоз).[10]

Исследование зрительных вызванных потенциалов, применяемое для определения степени сохранности некоторых проводящих путей, может также являться одним ранних диагностических критериев.

При изучении ликвора информативным считается метод изоэлектрического фокусирования спинномозговой жидкости, позволяющий выделить олигоклональные группы IgG.

Для диагностики РС широко используются критерии, предложенные Международной экспертной группой.[11]

| Клиническая картина (проявления РС) | Необходимые данные дополнительных исследований |

|---|---|

| Случаи обострения (≥ 2), проявления клинических признаков двух и более очагов | Дополнительные исследования не требуются (при проведении МРТ данные не должны исключать РС) |

| Случаи обострения (≥ 2), наличие одного очага (согласно объективным данным) | Подтверждение данных диссеминации «в месте» (выявление очаговых признаков) при помощи критериев: − обнаружение очага с сигналом в Т2 (≥ 1) при МРТ в двух из четырёх областей, которые обычно поражаются при РС (перивентрикулярной, юкстакортикальной, инфратенториальной или в спинном мозге); или − возникновение нового обострения с вовлечением другой области ЦНС. |

| Единождый случай обострения, наличие двух и более очагов | Подтверждение данных диссеминации «во времени» при помощи критериев: − одновременное обнаружение бессимптомных очагов при помощи МРТ с усилением гадолиниевого контраста и присутствие неконтрастируемых очагов вне зависимости от времени; или − возникновение новых очагов с сигналом в Т2 и/или контрастируемых гадолинием очагов при проведении повторного МРТ, не связанное с периодом РС (обострением или ремиссией), в который была проведена первая МРТ; или − возникновение повторного обострения. |

| Единождый случай обострения, наличие одного очага (по объективным данным) — проявление одного симптома, клинически изолированный синдром | Подтверждение данных диссеминации «в месте» при помощи критериев: − обнаружение очага с сигналом в Т2 (≥ 1) при МРТ в двух из четырёх областей, которые обычно поражаются при РС (перивентрикулярной, юкстакортикальной, инфратенториальной или в спинном мозге); или − возникновение второго обострения с вовлечением другой области ЦНС. Также необходимо подтверждение данных |

| Начилие постепенно прогрессирующих неврологических симптомов с подозрением на РС (первично-прогрессирующая форма) | Прогрессирование РС на протяжении года (ретроспективно или проспективно) и подтверждение двух из трёх критериев: − данных диссеминации очагов «в пространстве» в головном мозге — обнаружение очага с сигналом в Т2 (≥ 1) при МРТ в типичных для РС областях (перивентрикулярной, юкстакортикальной или инфратенториальной); − данные диссеминации очагов «в пространстве» в спинном мозге — выявление очагов с сигналом в Т2 (≥ 2) при проведении МРТ спинного мозга; − положительные результаты исследования цереброспинальной жидкости — выявленные олигоклональные полосы иммуноглобулинов G при помощи изоэлектрического фокусирования и/или повышенного индекса IgG. |

Источник