Отеки глаз при гипофизе

Поражение глаз при акромегалии. Глаза при аденоме гипофизаВ основе заболеваний гипоталамо-гипофизарной системы (морфофункционального объединения структур гипоталамуса и гипофиза) лежат опухолевые процессы, генетически обусловленные нарушения, нейроинфекции, черепно-мозговые и психические травмы, изменения соотношений нейромедиаторов в центральной нервной системе, возможные, в частности, у женщин после родов, абортов, и другие процессы, приводящие к нарушению синхронизации деятельности ферментативных систем, участвующих в синтезе гормонов гипоталамуса и гипофиза. К болезням, связанным с функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарной системы, относятся акромегалия, гипопитуитаризм, гигантизм, болезнь Иценко—Кушинга, несахарный диабет. Тесное анатомическое соседство и функциональная связь зрительных нервов, хиазмы и зрительных трактов с гипоталамо-гипофизарной областью обусловливают изменения органа зрения при различной гипоталамо-гипофизарной патологии. Акромегалия — нейроэндокринное заболевание, обусловленное поражением гипоталамо-гипофизарной системы, характеризуется избыточной секрецией соматотропного гормона (гормона роста), вырабатываемого в передней доле гипофиза (аденогипофизе). В основе акромегалии в большинстве случаев лежит гормонально-активная аденома гипофиза (гипоталамонезависимая акромегалия). Значительно реже заболевание развивается в результате стимулирующего влияния на гипофиз повышенных количеств соматолиберина — нейрогормона гипоталамуса при воспалительных процессах в межуточном мозге (гипоталамозависимая акромегалия). Акромегалия — редкое заболевание, отличающееся хроническим, медленно прогрессирующим течением. Она наблюдается как у женщин, так и у мужчин, первично диагностируется преимущественно в возрасте 20—40 лет. У детей акромегалия встречается очень редко — в мировой литературе с 1890 по 1929 г. опубликовано всего 25 наблюдений акромегалии у детей до 15 лет (15 мальчиков и 10 девочек) — и сочетается обычно с гигантизмом. Клинические проявления акромегалии многообразны, что объясняется нарушением гормонообразования не только в гипофизе, но и в других эндокринных железах — в щитовидной, поджелудочной, половых, надпочечниках, а также непосредственно увеличением внутричерепного новообразования.

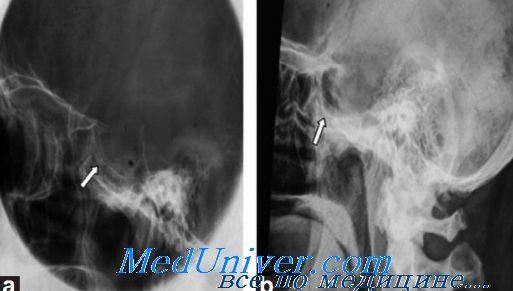

Больные жалуются на головную боль, боль в руках, суставах, пояснице. Кожа становится утолщенной, собирается в складки. В результате гипертрофии потовых и сальных желез усиливается потливость, кожа влажная и сальная. Наблюдается лопатообразное увеличение кистей рук и стоп, особенно пяточной кости. Характерные изменения костей выявляются при рентгенографии: увеличение размеров турецкого седла, увеличение и утолщение костей черепа, кистей и стоп, остеопороз. При акромегалии часто отмечают артериальную гипертензию. В крови повышена концентрация соматотропного гормона [Марова Е.И., Авакян М.Р., Снигирева Р.Я., Жвирска-Корчала К., Зых Ф., Илевич Л. и др., Жуковский М.А., Баранов В.Л.]. Нередко при акромегалии раньше всего обращают на себя внимание офтальмологические проявления, возникающие в результате гормональных гипоталамо-гипофизарных нарушений, механического сдавления хиазмы новообразованием гипофиза и повышения внутричерепного давления. Одним из ранних глазных симптомов акромегалии является угасание, а иногда и полное исчезновение макулярных рефлексов, объясняемое влиянием соматотропного гормона на состояние фоторецепторного комплекса. При исследовании поля зрения у таких больных наблюдается его выпадение с височной стороны, а также центральные относительные и абсолютные скотомы (в начальных стадиях — на красный, а в дальнейшем — и на белый цвет). У больных с аденомой гипофиза и жалобами на появившееся ухудшение зрения выявляются дистрофические изменения в макулярной области, а также двусторонние, реже односторонние, начальные атрофии дисков зрительных нервов и сужение центральной артерии сетчатки (верхней и нижней ее ветвей). На более поздних стадиях акромегалии, обусловленной аденомой гипофиза, развивается полная атрофия зрительных нервов, реже — застойные диски зрительных нервов (при росте аденомы кверху, ведущему к сдавлению полости третьего желудочка мозга). У больных акромегалией могут быть и такие офтальмологические проявления, как миопатия глазодвигательных мышц, экзофтальм, сходящееся и расходящееся косоглазие. Описано наблюдение внезапно возникшего приступа болезненной офтальмоплегии с отсутствием отведения, ограничением опускания и вращения глазных яблок, мидриазом с параличом аккомодации у 49-летнего мужчины с гипофизарной аденомой, проросшей в кавернозный синус. Довольно часто у больных акромегалией выявляется нарушение гидродинамики глаза с повышением внутриглазного давления и развитием глаукомы. Патологические изменения органа зрения при своевременном и эффективном лечении акромегалии в большинстве случаев частично или полностью обратимы. — Также рекомендуем «Лечение акромегалии. Глаза при гигантизме» Оглавление темы «Глаза при эндокринных заболеваниях»:

|

Источник

Serova N.K.

Author of the article describes clinical manifestations of chromophobe adenoma, paying special attention to ophthalmological features.

Среди всех опухолей, поражающих гипофиз, аденома занимает первое место. Обычно аденома гипофиза встречается у взрослых, но иногда опухоль обнаруживается и в детском возрасте (Zimmerman, 1969; Shalet, 1986; Раrtington et аl., 1994; Мindermann, Wilson, 1995).

Аденома гипофиза – доброкачественная опухоль, развивающаяся из передней доли гипофиза. В настоящее время опухоли классифицируются, как секретирующие и несекретирующие.

Клинические проявления аденомы гипофиза

Клиническая манифестация аденомы гипофиза разнообразна и зависит, во–первых, от типа опухоли (секретирующая, несекретирующая); во–вторых, от окружающих опухоль структур и степени их сдавления.

Опухоль небольших размеров (микроаденома – до 10 мм в диаметре), локализующаяся в пределах турецкого седла, проявляет себя эндокринными расстройствами. В силу характера клинических проявлений (нарушение менструального цикла, снижение потенции, развитие акромегалии) нередко аденому гипофиза выявляют на этом этапе развития заболевания. Однако если опухоль относится к несекретирующим или пациент не придает достаточного значения имеющимся у него эндокринным нарушениям, если аденома развивается у пациента в пожилом возрасте, то опухоль достигает размеров больших, чем размеры турецкого седла и по мере роста распространяется за его пределы. На этом этапе развития процесса и появляется, как правило, офтальмологическая симптоматика. Таким образом, от офтальмолога во многом зависит диагностика процесса, а следовательно, и своевременное лечение пациента. Вот почему так важно знать офтальмологические проявления заболевания.

Офтальмологическая симптоматика обусловлена локализацией и направлением преимущественного роста опухоли (О.Н. Соколова, 1959). Аденома гипофиза может распространяться в различных направлениях.

Чаще опухоль, увеличиваясь в размере, распространяется за пределы турецкого седла через естественное отверстие в диафрагме седла и растет вверх по направлению к зрительному пути на основании мозга; к хиазме и интракраниальному отрезку зрительных нервов – интра–супраселлярный рост. Супраселлярный рост опухоли приводит, как правило, к развитию хиазмального синдрома.

Хиазмальный синдром включает в себя битемпоральные дефекты поля зрения (рис. 1) и побледнение дисков зрительных нервов по типу первичной нисходящей атрофии.

При наиболее часто встречающемся срединном варианте расположения хиазмы опухоль начинает сдавливать центральные перекрещенные волокна нижней поверхности хиазмы, идущие от носовых половин сетчатки. Клинически это проявляется появлением дефектов в верхних височных квадрантах поля зрения на обоих глазах – начальный хиазмальный синдром.

Следует отметить, что дефекты в поле зрения поначалу можно выявить только с помощью цветных объектов, красного и зеленого. Исследование поля зрения на цвета более чувствительно, чем кинетическая периметрия на белый цвет. Острота зрения на этом этапе развития заболевания, как правило, сохраняется нормальной. Диски зрительных нервов обычной окраски. Постепенно, по мере роста опухоли, усугубляются битемпоральные дефекты поля зрения, начальный хиазмальный синдром переходит в развернутый хиазмальный синдром с полным или почти полным выпадением височных половин поля зрения. Появляется побледнение дисков зрительных нервов преимущественно в височной половине – развивается первичная нисходящая атрофия зрительных нервов. Важно знать, что изменения на глазном дне наступают спустя месяцы от момента развития первых дефектов поля зрения.

Нередко, к сожалению, пациенты не фиксируют внимания на периферических дефектах в поле зрения и обращаются к офтальмологу только тогда, когда появляется понижение остроты зрения. Справедливости ради следует сказать, что порой и врачи не придают должного значения жалобам пациентов в случае сохранной остроты зрения и/или нормального диска зрительного нерва. Пациенты годами наблюдаются и лечатся у офтальмологов по поводу атрофии зрительного нерва.

Понижение остроты зрения имеет место при воздействии опухоли на интракраниальный отрезок зрительных нервов, когда в процесс вовлекается папилло–макулярный пучок. Это происходит либо при непосредственном сдавлении зрительного нерва опухолью, либо в результате смещения его опухолью и придавливания нерва к серповидной связке или костным структурам интракраниального отверстия зрительного канала. Клинически симптом воздействия на интракраниальный отрезок зрительного нерва проявляется центральной или парацентральной скотомой. Но чаще это сочетается с периферическими височными дефектами поля зрения.

Понижение остроты зрения возможно и в результате распространения височного дефекта поля зрения на центральную зону.

Понижение остроты зрения может быть на одном или на обоих глазах. Сочетание понижения остроты зрения на одном глазу или на обоих, но разной степени выраженности, и битемпоральных дефектов поля зрения приводит к развитию асимметричного хиазмального синдрома, свидетельствующего об асимметричном росте опухоли.

Понижение остроты зрения, которое появляется прежде или в относительно короткий срок после развития битемпоральных дефектов поля зрения, указывает на преимущественный рост опухоли кпереди – супраселлярно–антеселлярно или о заднем расположении хиазмы. При таком расположении хиазмы опухоль локализуется перед хиазмой, воздействуя в первую очередь или преимущественно на интракраниальные отрезки зрительных нервов.

Внимание пациента также могут привлекать парацентральные битемпоральные скотомы. Острота зрения при этом бывает высокой. Наличие таких дефектов поля зрения свидетельствует о сдавлении задне–верхних отделов хиазмы, вблизи расположения папилло–макулярного пучка. Подобная симптоматика имеет место при росте опухоли интраселлярно и преимущественно кзади – супраселлярно–ретрохиазмально или при переднем расположении хиазмы. Характерной первой жалобой пациентов при таком варианте роста опухоли может быть жалоба на затруднение при чтении. Следует, однако, оговорить, что такой тип зрительных расстройств при аденоме гипофиза встречается достаточно редко.

В силу различных причин, в частности, из–за строения диафрагмы турецкого седла, опухоль может распространяться не столько кверху, сколько латерально, в сторону кавернозного синуса – латероселлярный рост. Зрительные нарушения, которые присутствуют при этом росте опухоли, чаще представлены асимметричным хиазмальным синдромом со значительным, вплоть до практической слепоты, понижением остроты зрения на одном глазу. Может также развиться одноименная (односторонняя) гомонимная гемианопсия (рис. 2) в результате воздействия опухоли на зрительный тракт. Дефекты поля зрения появляются в половине поля зрения на стороне, противоположной локализации опухоли. Офтальмологи должны быть внимательны, поскольку дефекты поля зрения при латероселлярном росте опухоли и развитии асимметричного хиазмального синдрома или гомонимной трактусной гемианопсии появляются в носовой половине поля зрения на глазу на стороне преимущественного роста опухоли (рис. 3). Это может спровоцировать ошибочную диагностику глаукомы.

Помимо зрительных расстройств, характерным для латероселлярного направления роста опухоли является наличие глазодвигательных нарушений в результате либо сдавления медиальной стенки кавернозного синуса опухолью, либо непосредственной инфильтрацией опухолью структур кавернозного синуса.

Несмотря на то, что глазодвигательные расстройства при аденоме гипофиза встречаются значительно реже, чем зрительные расстройства, от 1,4% до 4,5% по данным различных авторов (Younge, 1978; Тrautmann, Laws, 1983; Аnderson еt аl., 1983; Gittenger, 1998), значимость их высока, в особенности если ими манифестирует опухоль. Чаще поражается глазодвигательный нерв. Начинается процесс с птоза или полуптоза верхнего века. Ограничение подвижности глазного яблока вверх, вниз развивается позднее. Зрачковая функция, как подчеркивают Robert еt аl. (1975), нередко бывает сохранной или страдает незначительно.

Полная офтальмоплегия – явление редкое и обычно развивается остро в случае кровоизлияния в опухоль.

Небольшой (1–3 мм) экзофтальм – еще один симптом, который может свидетельствовать о латероселлярном росте опухоли. Он развивается в ответ на затруднение оттока крови по венам глазницы в кавернозный синус в случае инфильтрации его опухолью. Другой причиной экзофтальма является непосредственное распространение опухоли в глазницу, обычно по венозным коллекторам, через верхнюю глазную щель. Однако следует заметить, что это явление достаточно редкое (Акшулаков с соавт., 1986).

Диагностика и лечение аденом гипофиза

Диагностика аденомы гипофиза в настоящее время не представляет особых сложностей. Помимо рутинной краниографии, при которой, как правило, имеют место характерные признаки опухоли этой локализации (увеличение размеров турецкого седла, расширение его входа, выпрямление спинки), процесс диагностируется с помощью КТ и МРТ (особенно значимо при микроаденоме) головного мозга.

Специфическая радиоиммунологическая техника обеспечивает определение концентрации гормонов в сыворотке крови, вырабатываемых передней долей гипофиза.

Иммуноцитологическая техника в сочетании с данными светового и электронного микроскопа способна идентифицировать эти гормоны в ткани опухоли.

Арсенал лечебных мероприятий при аденомах гипофиза достаточно большой. Возможные методы лечения аденомы гипофиза:

• прямое хирургическое вмешательство (транссфеноидальный и транскраниальный доступы);

• радиохирургию протонным пучком,

• медикаментозное лечение парлоделом.

Телегамматерапия в настоящий момент практически не применяется. Выбор типа лечения остается за нейрохирургами и эндокринологами.

Прогноз восстановления зрительных функций после лечения аденом гипофиза, в том числе и хирургического, зависит от нескольких факторов. Помимо величины, распространенности и преимущественного роста опухоли, особенностей хирургического удаления опухоли, большое значение имеют характер, степень и длительность зрительных нарушений до начала лечения, выраженность атрофического процесса в зрительных нервах, т.е. стадии зрительных нарушений (ранняя или поздняя), что, в свою очередь, напрямую связано с топографо–анатомическим расположением опухоли.

Все это свидетельствует о большой ответственности офтальмолога в своевременной диагностике аденомы гипофиза и реабилитации пациентов после лечения.

Практические рекомендации

При жалобах пациента на зрительные нарушения первостепенное значение имеет тщательное исследование поля зрения для выявления характера дефектов поля зрения. При этом уместно вспомнить высказывание Бинга и Брюкнера: «результаты точного исследования поля зрения нередко выводят на путь правильной топической диагностики и в особенности ранней (!) диагностики», которое, несмотря на совершенство современных методик исследования зрительных функций, в полной мере сохраняет свою актуальность.

При наличии атрофии зрительного нерва так называемой «неясной этиологии» в обязательном порядке следует провести КТ или МРТ головного мозга.

При выявлении объемного образования в хиазмально–селлярной области в первую очередь показана консультация в нейрохирургическом учреждении.

Источник

Глазные симптомы опухоли гипофиза. Нарушение зрения при раке гипофизаДля более отчетливого представления о тех изменениях, которые могут наблюдаться при патологических процессах в области турецкого седла, необходимо хотя бы вкратце остановиться на топографо-анатомических взаимоотношениях между гипофизом и окружающими его образованиями. В гипофизе, расположенном в турецком седле, как известно, различают переднюю — железистую — долю и заднюю—неврогипофиз. Железистая часть гипофиза состоит из хромофобных и хромофильных клеток. Последние в свою очередь делятся на эозинофильные и базофильные. В зависимости от поражения тех или других клеток опухолевым процессом, наблюдаются и различного рода изменения турецкого седла. Между обеими долями гипофиза находится щель, в которой имеются эпителиальные клетки — остатки гипофизариого хода или так называемого кармана Ратке. Эти клетки могут встречаться как в самом седле, так и вне его над диафрагмой седла и под седлом в основной кости. Задняя доля гипофиза посредством ствола связана с дном III желудочка. Ствол проходит через отверстие в диафрагме седла. Диафрагма седла расположена почти горизонтально. Она представляет собой дупликатуру твердой мозговой оболочки и бывает различной плотности, что имеет значение в смысле ее противодействия давлению растущей кверху интраселлярной опухоли. Отверстие в диафрагме, через которое проходит ствол гипофиза, также бывает различных размеров. Существенное значение имеет расположение хиазмы относительно турецкого седла. Хиазма лежит над диафрагмой седла под некоторым углом. По данным Шеффера (Shaeffer) только в 5% передняя часть хиазмы расположена в области хиазматической борозды, в 91% — полностью или частично на диафрагме и в 4% — над спинкой турецкого седла или еще дальше кзади. С. С. Брюсова при анатомическом исследовании 54 трупов взрослых ни разу не наблюдала хиазмы, лежащей полностью на борозде, и считает такое положение несуществующим. Расположение хиазмы над седлом обусловлено длиной интракраниальных отрезков зрительных нервов. Если отрезки зрительных нервов от канала до их перекреста коротки, то хиазма находится больше кпереди, при более длинных отрезках — дальше кзади. Большей частью хиазма не прилегает к диафрагме седла, а находится на некотором отстоянии от нее, иногда даже на 1 см. Следовательно, в подобных случаях опухоль гипофиза должна достигнуть больших размеров, прежде чем она начнет оказывать давление на хиазму.

Имеет значение также положение виллизиева круга, особенно передних мозговых артерий, по отношению к хиазме. Они могут быть расположены на зрительных нервах до их перекреста, нередко и на самой хиазме, причем не всегда симметрично. Это приводит к тому, что зрительные нервы и хиазма страдают часто не непосредственно от давления самой опухоли, а от натянутых, напряженных сосудов, которые могут образовать в них глубокие вдавления. Клиническая картина, дающая повод предполагать наличие опухоли в области турецкого седла, может быть весьма разнообразной. В основном она проявляется в понижении зрения, в изменениях глазного дна и в изменениях поля зрения. Изменения глазного дна при опухолях инфундибуло-гипофизарной области вообще развиваются довольно поздно. В таких случаях при соответствующем лечении или оперативном вмешательстве зрение иногда может еще полностью восстановиться. — Также рекомендуем «Поля зрения при опухоли гипофиза. Хиазмальный синдром» Оглавление темы «Диагностика внутричерепных опухолей по рентгенограмме»:

|

Источник