Отек зрительного нерва у собаки

Состояние, известное как папиллоэдема, связывают с отеком диска зрительного нерва, расположенного внутри сетчатки и ведущего к мозгу собаки. Такой отек может послужить причиной повышенного давления на мозг и других симптомов, таких как воспаление зрительных нервов.

21 Октября 2013

Автор: Токарева Ирина

Папиллоэдема у собак

Состояние, известное как папиллоэдема, связывают с отеком диска зрительного нерва, расположенного внутри сетчатки и ведущего к мозгу собаки. Такой отек может послужить причиной повышенного давления на мозг и других симптомов, таких как воспаление зрительных нервов.

Воспаление часто негативно влияет на способность глаза передавать мозгу информацию с сетчатки. Воспаление зрительных нервов может быть связано с воспалением мозга или сетчатки, а может относиться исключительно к нервам. В некоторых случаях воспаляется только часть зрительного нерва, в некоторых — зрительный нерв по всей длине сетчатки.

Папиллоэдема может возникать как у кошек, так и у собак.

Симптомы и типы

Симптомы зависят от того, поражены ли нервы обоих глаз или только одного. При поражении нервов обоих глаз присутствуют все признаки слепоты.

Симптомы включают в себя столкновение с предметами, потеря ориентации в привычной среде обитания, проявление страха, неспособность ловить игрушки и находить вещи. Также может наблюдаться агрессивное поведение. Если воспаление поразило мозг собаки, будут присутствовать неврологические индикаторы. В случаях, когда заболевание является системным, собака может испытывать слабость, страдать от анорексии и летаргии.

Причины

Существует целый ряд заболеваний, которые могут вызвать папиллоэдему, например, собачья чумка, заразная вирусная инфекция, поражающая в основном молодых животных или токсоплазмоз, вызванный паразитами. Другими причинами могут стать микоз, водянка головного мозга, опухоли, перитониты, воспаление мозга, воспаление спинного мозга или их мембран, травма в результате физического повреждения.

Диагностика

Иногда бывает сложно диагностировать данное заболевание. Ветеринар должен тщательно осмотреть оба глаза, проверить рефлексы зрачков и неврологических нервов. Возможно, придется провести исследование на предмет наличия микоза или вирусных инфекций, а также сделать сканирование для проверки функционирования мозга.

Лечение

Для назначения эффективного лечения первоначально нужно точно установить причину воспаления.

Курс лечения подразумевает постоянное наблюдение собаки и назначение лекарственных препаратов для устранения причины воспаления зрительных нервов.

Ретробульбарный неврит или отек диска зрительного нерва является довольно серьезным состоянием, которое может представлять угрозу для жизни животного, поэтому необходимо провести тщательное лечение.

Содержание и уход

Очень важно точно выполнять указания ветеринара в отношении приема лекарственных препаратов. Также необходимо регулярно показывать животное ветеринару для наблюдения за реакцией на препараты и изменением состояния. Некоторые животные хорошо поддаючтся лечению и вскоре восстанавливают зрение. Для некоторых же лечение оказывается безрезультатным и заболевание может грозить полной потерей зрения.

Источник

Собаки, как и люди, нередко страдают различными глазными патологиями. Несмотря на то что слепота не делает животное беспомощным (в отличии от людей), заболевания глаз следует лечить незамедлительно.

Глазных патологий у собак известно множество: одни болезни могут протекать в легкой степени и не требовать серьезного лечения, другие – причиняют животному невыносимые страдания.

Нередко на фоне болезней глаз собака полностью теряет зрение, поэтому важно, как можно раньше распознать первые признаки заболевания.

Классификация болезней глаз

Болезни глаз у собаки могут протекать как самостоятельно (первичная патология), так и являться осложнением какого-либо заболевания, чаще всего спровоцированного инфекционным агентом (вторичная патология).

Некоторые владельцы животных сильно пугаются, когда у питомца на глазу появляется белая мутная пленка (бельмо или лейкома). Спровоцировать появление мутного пятна способны многие причины, но чаще всего бельмо на глазу у собаки появляется в результате:

- опухолей, растущих в глазном яблоке;

- возрастных изменений (пожилые собаки);

- аутоиммунные заболевания;

- патологии врожденного характера (незакрывающееся веко);

- болезни, приводящие к нарушениям и воспалительным процессам в ткани глазного яблока;

- заворот века;

- травмы, повлекшие образование язвочек на роговице глаза;

- неудачное оперативное вмешательство;

- воздействие на органы зрения различных ядов и химикатов.

Болезни глаз часто требуют обязательного осмотра ветеринарным специалистом, так как очень велик риск тяжелых и необратимых последствий, вплоть до полной слепоты собаки.

Болезни глаз у собак и их лечение

Любое заболевание органов зрения протекает с характерными для патологии симптомами. Задача хозяина животного – своевременно обратить внимание на появившиеся признаки и начать лечение, чтобы не допустить переход заболевания в тяжелую форму.

Ячмень

Ячмень на глазу является болезненной патологией, возникающей вследствие попадания патогенных бактерий в ресничный фолликул или в поры сальных желез глаза. На веке животного возникает круглое белое уплотнение.

Ячмень у собаки на глазу может располагаться как с внешней, так и с внутренней стороны века. Симптомами воспалительного процесса служат отек органа зрения и чувство болезненности глаза. Попавшие в фолликул или сальную пору микроорганизмы очень быстро размножаются, приводя к увеличению размеров белого бугорка и его дальнейшему вскрытию.

В качестве терапии ячменя применяются противовоспалительные и антимикробные мази (Гидрокортизоновая, Эритромициновая или Тетрациклиновая). А также необходимо использовать капли для глаз для собак, содержащие антибиотик (например, Левомицетиновые). Лечить требуется оба глаза сразу.

Лейкома

Светлая мутная пленка, покрывающая зрачок глаза, абсолютно безболезненна, но причиняет животному неудобства.

Бельмо на глазу у собаки может появиться в результате инфекционного или грибкового заболевания. Например, такая болезнь, как лишай, иногда становится причиной мутного зрачка. Лейкома заставляет питомца постоянно щуриться от яркого света и прятаться по темным углам.

Глаз может слезиться, появляются выделения прозрачного цвета, иногда их характер становится гнойным. Роговица органа приобретает желтый оттенок и шероховатую поверхность. Больным глазом собака совершенно ничего не видит.

Лечение лейкомы подразумевает применение противомикробных средств (капли, мази), а также использование капель, снимающих воспаление с глаз (Тобрекс, Тауфон) и витаминных препаратов для регенерации тканей. Очень редко ветеринарам удается добиться полного избавления от бельма, однако улучшить зрение вполне возможно.

Кератоконъюнктивит

Заболевание, известное как синдром сухого глаза собак, часто встречающаяся патология у четвероногих питомцев.

Болезнь опасна тем, что на начальных этапах развития симптоматика может отсутствовать вовсе, но промедление с лечением способно привести животное к полной потере зрительной функции. Недуг характеризуется уменьшением количества слезной жидкости вследствие нарушения ее выработки. Симптомами синдрома сухого глаза служат:

- увеличение слезоотделения (как правило, на самых ранних этапах развития болезни);

- уменьшение выработки слезной жидкости;

- тусклость роговицы глазного яблока;

- выделения катарально-гнойного характера (в виде белых нитей);

- образование на роговице эрозий;

- склеенность ресниц;

- воспаление и покраснение конъюнктивы;

- образование слизисто-гнойной корки на роговице.

Терапия кератоконъюнктивита включает применение искусственных заменителей слезы (Видисик, Гемодез), противовоспалительных средств (дексаметазоновые капли для глаз, гидрокортизоновая мазь), противомикробных препаратов (капли с антибиотиком), антигистаминных средств, протекторов роговицы (Актовегин).

Конъюнктивит

Возникает в результате воспалительного процесса оболочки глаза. Конъюнктивит может быть вызван грибками, вирусами, бактериями (инфекционная форма болезни), а также вследствие аллергических реакций, попадания в глаз инородных тел, переохлаждения, травмы зрительного органа, воздействия химикатов.

Симптомы конъюнктивита проявляются в виде гиперемии и отека слизистой, серозных выделений и слезотечения из глаз. Тяжелая форма болезни характеризуется выпячиванием конъюнктивы из-под века. Лечение патологии происходит с применением противомикробных глазных капель (левомицетиновые, канамициновые), противовоспалительной мази (дексаметазоновая).

Кератит

Характеризуется воспалением роговицы, возникающим вследствие инфекции или травмы. Нередко кератит развивается в результате интоксикации организма химическими веществами, а также при различных аллергических реакциях. Болезнь сопровождается такими признаками, как:

- изменение цвета роговицы на пепельный или голубоватый;

- помутнение зрачка;

- покраснение конъюнктивы;

- появление из глаз экссудата.

Больная собака предпочитает прятаться от дневного света, щурит и трет лапой глаза, беспокоится. Отсутствие лечения может привести к таким последствиям, как глаукома, бельмо, катаракта, перфорация роговицы.

План лечения кератита полностью зависит от причины, спровоцировавшей заболевание. При бактериальных и вирусных инфекциях показано применение противомикробных препаратов и иммуноглобулинов. При отравлении химикатами назначается симптоматическая терапия, аллергические реакции требуют введения антигистаминных препаратов.

Блефарит

Болезнь характеризуется возникновением воспалительного процесса на веке. Чаще всего воспаляется кожа, но иногда в патологию вовлекается слизистая оболочка (конъюнктива).

Блефарит протекает с такими признаками, как отечность века (в некоторых случаях глаз заплывает полностью), частое моргание, высыхание роговицы, сильный зуд, гнойные выделения из глаз, болезненность, выпадение ресниц. Ткани очень гиперемированы, иногда происходит заворот века (ресницами вовнутрь или наружу). Если заболевание не лечить, животное рискует навсегда ослепнуть.

Лечение блефарита зависит от того, чем была вызвана эта патология. Если причина кроется в инфекционных агентах – необходимо использование противомикробных препаратов. Болезнь, возникшая в результате травмы или врожденной аномалии, требует хирургического вмешательства.

Блефарит аллергического характера лечится с применением противовоспалительных и антигистаминных средств. Если причиной стал демодекоз – необходим длительный курс терапии, чтобы избавить собаку от кожных паразитов.

Пролапс

Другое название болезни – аденома третьего века. Характеризуется выпадением слезной железы, причем само глазное яблоко не затрагивается. Симптомами пролапса служат: красное или ярко-розовое образование во внутреннем уголке глаза (сама железа), появление слизистых выделений из зрительного органа, в некоторых случаях – конъюнктивит. При отсутствии лечения патология может появиться и на втором глазу.

Лечить аденому третьего века нужно только хирургическим путем (вправлением). В том случае, когда железа сильно воспалилась, необходимо применение антибиотиков (в течение нескольких дней), и только потом железу вправляют обратно.

Блефароспазм

Заболевание очень трудно не заметить, так как первый признак недуга – частое и постоянное моргание. Животное начинает избегать яркого света, старается спрятаться в укромное место. Больной глаз и окружающие его ткани краснеют и набухают, при любом прикосновении к ним собака чувствует сильную боль. Из органов зрения выделяется экссудат.

Блефароспазм у собак начинают лечить только после выяснения причины, вызвавшей патологию (чаще всего это инфекционные процессы). Самостоятельное применение каких-либо капель или мази не допускается, лечение назначает только врач.

Панофтальмит

Воспалительный гнойный процесс, охватывающий все глазное яблоко. Панофтальмит возникает в результате попадания болезнетворной микрофлоры через проникающие раны в глазу, заноса инфекции из другого гнойного очага в организме, прободающей язвы роговицы. Симптомы панофтальмита выглядят следующим образом:

- Животное угнетено, отказывается от корма.

- Повышается температура тела.

- Глазное яблоко начинает выпячиваться из орбиты, веки сильно опухают, роговица мутнеет.

- В случае проникающей раны из глаза выделяется гнойный экссудат.

Заболевание очень тяжелое и часто приводит к гнойному расплавлению всех тканей зрительного органа.

Лечение панофтальмита – только оперативное. Чаще всего ветеринар применяет энуклеацию (удаление глазного яблока вместе со зрительным нервом). Иногда проводится эвисцерация (выскабливание содержимого глаза и удаление роговицы).

Профилактика болезней глаз

Предотвратить развитие болезней глаз помогут простые рекомендации:

- Собакам, страдающим аллергическими реакциями, необходимо принимать антигистаминные препараты.

- Избегать различных травм и повреждения глаз.

- При сухости роговицы ее необходимо регулярно увлажнять, используя для этого раствор искусственной слезы.

- Во время мытья животного стараться, чтобы шампунь не попал в органы зрения собаки, в противном случае возможно раздражение слизистой оболочки.

- Рекомендуется несколько раз в неделю закапывать в глаза собаки профилактические капли.

- Если хозяин обнаружил бельмо на глазу у собаки – животное следует показать ветеринару и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Заболевания глаз у собак можно предотвратить, если с самого щенячьего возраста начать заботиться о сохранении зрения у питомца.

Узнайте подробнее о симптомах и лечении лейкомы у собак>>>

Подробнее о симптомах и лечении коньюктивита>>>

Подробнее о симптомах и лечении блефарита>>>

Подробнее об аденоме третьего века>>>

Источник

С.А. Бояринов, ветеринарный врач-офтальмолог.

Глаукома — группа хронических глазных заболеваний с различной этиологией, сопровождающихся повышением

ВГД с прогрессирующим поражением зрительного нерва и сетчатки, и, как следствие, снижением зрительных функций. Патологические изменения структур глазного дна являются неотъемлемой частью развития глаукоматозного процесса. Изучение этих изменений, а также их характеристика во многом прогнозируют дальнейшее развитие заболевания у собак.

Сокращения: ВГД — внутриглазное давление, ДЗН — диск зрительного нерва, ГЗН — головка зрительного нерва, НРП — нейроретинальный поясок

Введение

В медицине человека появление дефектов полей зрения — основная жалоба пациентов при глаукоме [4, 9]. У собак начальные клинические симптомы поражения глаза глаукоматозным процессом визуализируются уже в запущенных стадиях заболевания, когда зрение в значительной степени утрачено [10, 11, 19, 20].

В настоящее время диагностика глаукомы у собак нередко ограничивается исследованием офтальмотонуса. Однако одним из важнейших клинических признаков, сопровождающих глаукому, является снижение зрительных функций. Такие нарушения обусловлены патологическими изменениями сетчатки и ГЗН [2, 4, 7].

Несмотря на фундаментальные исследования, посвященные вопросам глаукомы у животных, малоизученной остается клиническая картина глазного дна при повышенном офтальмотонусе, а также прогностическая значимость результатов исследования заднего отрезка глазного яблока [6, 10].

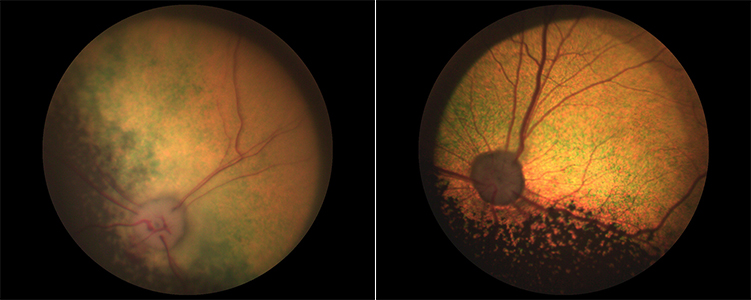

По данным медицины человека, именно начальные изменения структур ГЗН, а не повышение офтальмотонуса, служат основным критерием в ранней диагностике глаукомы [3, 4, 7, 18]. Визуальный осмотр сетчатки и ДЗН играет важнейшую роль в мониторинге животных с повышенным ВГД. Оценка экскавации ДЗН и состояния НРП (рис. 1) является неотъемлемой частью диагностики глаукомы у собак [12]. В связи с этим, большую актуальность приобретает детальная характеристика и контроль состояния глазного дна при офтальмогипертензии.

Рис. 1. ГЗН собаки при фундоскопии:

1 — физиологическая экскавация (углубление в центре ДЗН).Ретинальные сосуды образуют анастомозы наповерхности углубления;2 — НРП (область от края экскавации до края ДЗН)

Цель исследования

Описать офтальмоскопическую картину сетчатки и ДЗН при глаукоме у собак.

Материалы и методы

Материалом для исследования послужили 39 собак различных пород в возрасте от 2 до 15 лет, из которых было 25 самцов и 14 самок. У всех 39 животных было отмечено повышенное ВГД в различных пределах (40…55 мм рт. ст.). Исследования проводили с 2010 по 2014 гг. на кафедре биологии и патологии мелких домашних, лабораторных и экзотических животных при ФГОУ ВПО МГАВМиБ (г. Москва).

При постановке диагноза применяли комплексный подход, включающий в себя общее клиническое исследование животного, а также исследование зоны патологического очага с использованием таких офтальмологических методов, как наружный осмотр глаза, осмотр глаза комбинированным методом, щелевая биомикроскопия при 10-кратном увеличении, гониоскопия, аппланационная тонометрия по Маклакову, электронная тонометрия Tonovet, прямая и непрямая офтальмоскопия, фундоскопия, электроретинография.

Результаты

В ходе клинического исследования 39 собак с повышенным офтальмотонусом и диагнозом глаукома, мы выделили три основные группы по продолжительности заболевания: 1-я группа (n=12) — с 1-го до 5-й день; 2-я группа (n=16) — от 6-и до 30-и дней; 3-я группа (n=11) — от 1 до 3 мес. При офтальмоскопии мы обращали внимание на следующие клинические признаки: форму, цвет и характер экскавации ДЗН; размер НРП; состояние перипапиллярной зоны сетчатки и сосудов сетчатки; состояние зоны тапетума. При наличии патологического процесса только на одном глазу проводили сравнительную оценку структур заднего сегмента на обоих глазах.

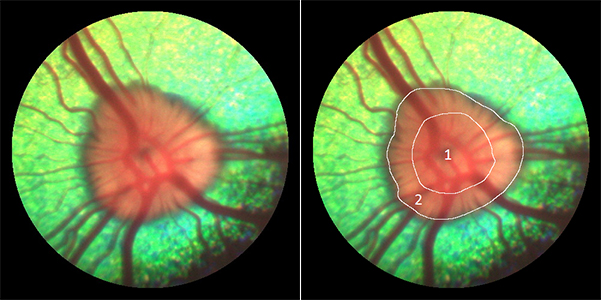

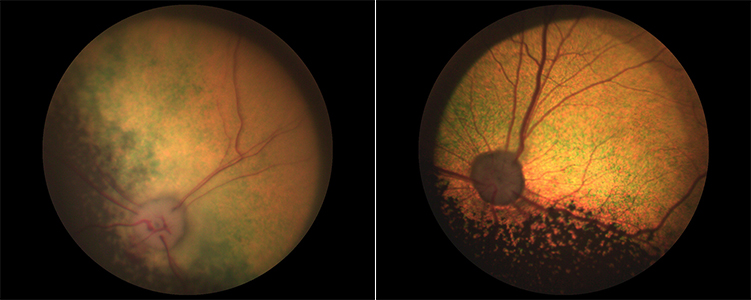

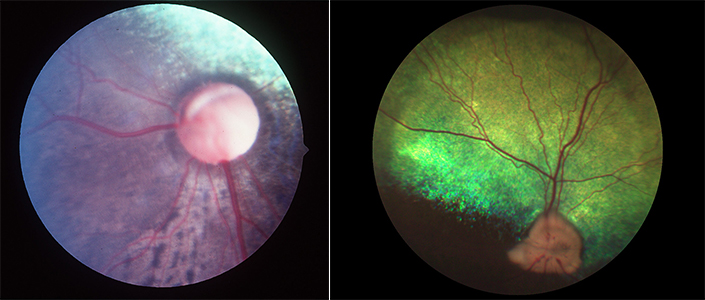

При исследовании глазного дна у собак 1-й группы были отмечены следующие характеристики: в 75 % случаев ДЗН нормальной формы, бледно-розовый, с четкими границами. Ширина НРП не уменьшена (100 %). У всех животных наблюдали физиологическую экскавацию ДЗН, без расширений, симметричную на обоих глазах. Перипапиллярная зона сетчатки визуализировалась без видимых изменений (100 % случаев). У большинства собак (75 %) мы отмечали равномерно наполненные ретинальные сосуды, не расширенные, умеренно извитые. Тапетальная зона сетчатки без изменений, участки гиперефлексии отсутствуют (рис. 2).

Рис. 2. Глазное дно двух собак с начальной стадией глаукомы.Экскавация ДЗН физиологична, сосуды сетчатки итапетальная зонабез изменений.

В 25 % случаев у животных 1-й группы мы наблюдали сильный отек и бледность ДЗН, истончение ретинальных сосудов, геморрагии около ДЗН, отек и гипорефлексию сетчатки (рис. 3).

Рис. 3. Глазное дно у собаки с резким подъемом ВГД.OD — отек ДЗН и сетчатки, гипорефлексия тапетума,истончениецентральных и периферических ретинальных сосудов, OS — здоровый глаз.

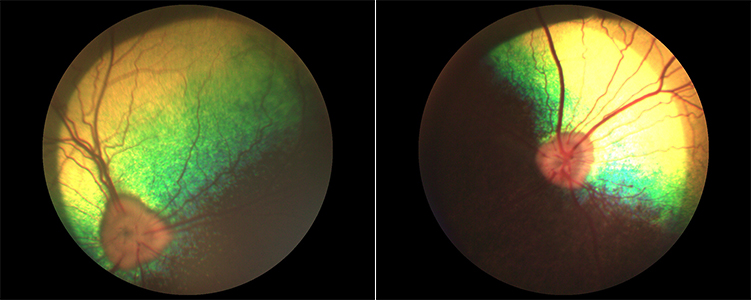

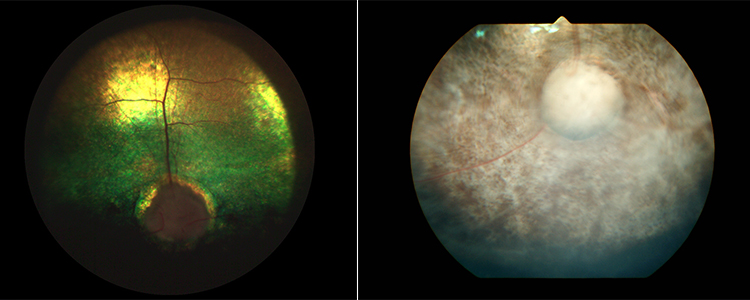

У животных 2-й группы офтальмоскопические изменения характеризовались в 100 % случаев бледностью и расширением экскавации ДЗН, уменьшением НРП. Истончение периферических сосудов сетчатки отмечено у 75 % собак. У некоторых животных (62 % случаев) наблюдали перипапиллярную и локальную тапетальную гиперрефлексию (рис. 4).

Рис. 4. Глазное дно двух собак с развитой стадией глаукомы.Экскавация ДЗН расширена (слева — значительно), периферическиесосуды сетчатки истончены, тапетальная гиперрефлексия (слева)

Результаты исследования глазного дна у собак 3-й группы: у 72 % животных ДЗН бледно-серого цвета,с участками пигментации, атрофия ДЗН, исчезновениепериферических и центральных сосудов сетчатки. В остальных 28 % случаев ДЗН бледный со значительнойэкскавацией, центральные сосуды сетчатки истончены,периферические полностью отсутствуют. У всех животных (100 % случаев) мы отмечали выраженную генерализованную гиперрефлексию. У 3-х собак (27 % случаев)наблюдали гиперпигментацию тапетума (рис. 5).

Рис. 5. Глазное дно собак с терминальной стадией глаукомы.Тотальная экскавация ДЗН, сосуды сетчатки истончены, тотальнаягиперрефлекия (слева) и геперпигментация тапетума (справа)

У всех животных (100 % случаев) 2-й и 3-й группынами было отмечено угнетение зрительных функцийвследствие патологических изменений сетчатки, чтобыло подтверждено результатами электроретинографии, в частности, снижением a- и b-волн при фотопическом и скотопическом ответе.

Обсуждение

В ходе исследования были получены интересные результаты. Так, у собак 1-й группы отмечены незначительные изменения глазного дна, что, по нашему мнению, обусловлено непродолжительным течением заболевания (от одного до пяти дней). У трех животных мы отмечали сильный отек сетчатки и ДЗН, что, по-видимому, связано с резким подъемом офтальмотонуса [15, 16]. У животных 2-й группы изменения были выраженными, что мы связывали с более длительным воздействием повышенного ВГД на сетчатку и ГЗН. Расширение экскавации ДЗН и, соответственно, уменьшение НРП происходит в результате механического продавливания решетчатой пластинки склеры кзади на фоне подъема офтальмотонуса. Также при сдавливании сосудистого пучка, проходящего через канал зрительного нерва, нарушаются трофические функции сосудов сетчатки, и развивается ишемия [12, 13]. Наличие гиперрефлексных зон тапетума обусловлено истончением нейроретины в результате атрофии. Как известно, наружные слои сетчатки получают питание от хориокапилляров, в то время как внутренние — от ретинальных сосудов. Поэтому развитие ретинальной ишемии и гипоксии оказывает разрушающее влияние на нейроретину [13, 17, 18]. Эти два ведущих патогенетических фактора — сосудистый и механический — являются основными для запуска аксональной гибели волокон зрительного нерва.

Изменения глазного дна у собак 3-й группы были наиболее выраженными (см. рис. 5). По нашему мнению, это связано с продолжительным воздействием стойкого повышенного офтальмотонуса на сетчатку и ГЗН. По данным литературы, немаловажную роль при прогрессировании глаукомы играет метаболический фактор [8]. Известно, что ключевая роль в патогенезе поражения сетчатки при глаукоме принадлежит феномену эксайтотоксичности [7], в основе которого лежит нарушение ионного транспорта в нервных клетках в ответ на ишемию, выброс глутамата и накопление ионов Ca2+ в клетке, что приводит к гибели нейронов сетчатки. Также существенную роль играет окислительный стресс с образованием оксида азота и свободных радикалов в патогенезе прогрессирования нейродегенерации при глаукоме [5, 14]. Хроническая ишемия нейроретины вызывает грубые структурные изменения, дезорганизацию слоев, гипертрофию пигментного эпителия, атрофию ДЗН, что обусловливает снижение зрительных функций.

Хотелось бы также отметить, что отсутствие видимых патологических изменений глазного дна у собак на начальном этапе глаукоматозного процесса возможно связано с начальными изменениями, которые протекают на клеточном уровне [1, 5, 16]. Но прогрессирование глаукомы и длительный период течения заболевания приводит к дегенеративным процессам в сетчатке и ДЗН, что может быть определено офтальмоскопически уже через 5…7 дней от начала заболевания.

Выводы

Анализируя полученные данные, нам удалось найти корреляцию между состоянием глазного дна у собак при глаукоме и продолжительностью заболевания, что позволяет разделить глаукому на начальную, развитую и терминальную стадии. Также, мы смогли подробно описать офтальмоскопические изменения сетчатки и ДЗН при повышенном офтальмотонусе. Несмотря на трудности с возможностью визуализации структур глазного дна при повышенном ВГД (непрозрачность оптических сред), детальное исследование заднего отрезка глазного яблока у собак является важным аспектом диагностики при глаукоме и офтальмогипертензии. Нами было установлено, что продолжительное течение глаукоматозного процесса приводит к необратимому поражению сетчатки — атрофии ДЗН и нейродегенерации.

Библиография

- Алексеев, В.Н. Морфологический взгляд на роль метаболических факторов в развитии глаукомы / В.Н. Алексеев, Е.Б. Мартынова, И.А. Самусенко // Материалы науч.практ. конф. «Офтальмология на рубеже веков». — СПб., 2001. —

- C. 128–129.

- Бояринов, С.А. Дифференциальная диагностика увеальной офтальмогипертензии и постувеальной глаукомы у собак / С.А. Бояринов, С.В. Сароян, С.В. Комаров // РВЖ.МДЖ. — 2014. — №2. — С. 15–18.

- Волков, В.В. Морфометричские исследования диска зрительного нерва при глаукоме и передней ишемической оптиконейропатии / В.В. Волков, А.И. Журавлев, И.Л. Симакова // Материалы VI съезда офтальмологов России. — М.,

- 1994. — 214 с.

- Глаукома. Национальное руководство / Под ред. Е.А. Егорова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 824 с.

- Кашинцева, Л.Т. Мембранно-рецепторные, клеточные и кальциевые механизмы развития первичной открытоугольной глаукомы / Л.Т. Кашинцева, И.Н. Михейцева, О.П. Копп // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Глаукома на рубеже тысячелетий: итоги и перспективы». — М., 1999. — С. 21–23.

- Копенкин, Е.П. Болезни глаз мелких домашних животных: учеб. пособие / Е.П. Копенкин, Л.Ф. Сотникова. — М.: Товарищество научных изданий КМК; Авторская академия, 2008. — 184 с.

- Курышева, Н.И. Глаукомная оптическая нейропатия / Н.И. Курышева. — М.: МЕДпресс-информ, 2006. — 136 с.

- Курышева, Н.И. Метаболическая концепция патогенеза глаукоматозной оптической нейропатии / Н.И. Курышева, Н.А. Маркичева, А.И. Деев, Г.А. Шилкин // Материалы науч.-практ. конф. «Современные технологии лечения глаукомы. — М., 2003. — С. 87–96.

- Либман, Е.С. Инвалидность вследствие глаукомы в России / Е.С. Либман, Е.В. Шахова, Е.А. Чумаева, Я.Э. Елькина // Глаукома: проблемы и решения: сб. научн. статей — М., 2004. — С. 430–432.

- Риис Р.К. Офтальмология мелких домашних животных / Р.К. Риис. — М.: Аквариум-Принт, 2006. — 280 с.

- Шилкин, А.Г. Острая офтальмогипертензия у собак и кошек. Ч. 1. Этиология, виды и клиническая диагностика / А.Г. Шилкин, В.В. Олейник // РВЖ.МДЖ. — 2007. — №4. — С. 3–7.

- Brooks, D.E. Morphologic changes in the lamina cribrosa of beagles with primary open-angle glaucoma / D.E. Brooks, D.A. Samuelson, K.N. Gelatt, P.J. Smith // American Journal of Veterinary Research. — 1986 Jun. — N. 50(6). — P. 936–941.

- Brooks, D.E. Ultrastructural changes in laminar optic nerve capillaries of beagles with primary open-angle glaucoma / D.E. Brooks, D.A. Samuelson, K.N. Gelatt // American Journal of Veterinary Research. — 1989 Jun. — N. 50(6). — P. 929–935.

- Brooks, D.E. Vitreous body glutamate concentration in dogs with glaucoma / D.E. Brooks, G.A. Garcia, E.B. Dreyer, D. Zurakowski, R.E. Franco-Bourland // American Journal of Veterinary Research. — 1997 Aug. — N. 58(8). — P. 864–867.

- Grozdanic, S.D. Recovery of canine retina and optic nerve function after acute elevation of intraocular pressure: implications for canine glaucoma treatment / S.D. Grozdanic, M. Matic, D.M. Betts, D.S. Sakaguchi, R.H. Kardon // Veterinary Ophthalmology. ?2007 Nov-Dec. — N. 10, — Suppl. 1. — P. 101–107.

- Grozdanic, S.D. Functional and structural changes in a canine model of hereditary primary angle-closure glaucoma / S.D. Grozdanic, H. Kecova, M.M. Harper, W. Nilaweera, M.H. Kuehn, RH. Kardon // Investigative Ophthalmology and Visual Science. — 2010 Jan. — N. 51(1). — P. 255–263.

- Ofri, R. Light at the end of the tunnel? Advances in the understanding and treatment of glaucoma and inherited retinal degeneration / R. Ofri, K. Narfstrom // Veterinary Journal. — 1997. — N. 174. — P. 10–22.

- Quigley, H.A. An evaluation of optic disc and nerve fiber layer examinations in monitoring progression of early glaucoma damage / H.A. Quigley, J. Katz, R.J. Derick, D. Gilbert, A. Sommer // Ophthalmology. — 1992. — V. 99. — P. 19–28.

- Slatter`s fundamentals of veterinary ophthalmology / D.J. Maggs, P.E. Miller, R. Ofri. — Saunders Elsevier: St Louis. Mo., 2013. — pp. 506.

- Veterinary Ophthalmology: Two Volume Set (5th edition) / N.G. Kirk, B.C. Gilger, T.J. Kern. — Chicester, Wiley-Blackwell (an imprint of John Wiley & Sons Ltd), 2013. — pp. 2260.

Вернуться к списку

Источник