Отек легких пат изменения

Гиперемия и отек легких (Hyperaemia et oedema pulmonum) – заболевание животных, характеризующееся переполнением кровью легочных капилляров и вен с выпотеванием плазмы крови в просвет бронхов, бронхиол и полости альвеол и инфильтрацией выпотом междольковой соединительной ткани. В результате у животного уменьшается дыхательная поверхность легких, затрудняется газообмен и возникает сердечная недостаточность.

Гиперемия и отек легких (Hyperaemia et oedema pulmonum) – заболевание животных, характеризующееся переполнением кровью легочных капилляров и вен с выпотеванием плазмы крови в просвет бронхов, бронхиол и полости альвеол и инфильтрацией выпотом междольковой соединительной ткани. В результате у животного уменьшается дыхательная поверхность легких, затрудняется газообмен и возникает сердечная недостаточность.

Различают активную и пассивную (застойную) гиперемию, активный и гипостатический отек легких. Чаще болеют лошади, реже – собаки и овцы и в единичных случаях – другие виды животных.

Этиология. Активная гиперемия и активный отек легких обычно возникает у животных при тяжелой работе (преимущественно в жаркое время года), транспортировке животных в душных вагонах, при солнечных и тепловых ударах. У спортивных лошадей во время скачек, у собак во время длительной охоты. К активной гиперемии приводит вдыхание животными горячего воздуха, действие сильно раздражающих газов. Коллатеральная активная гиперемия у животных может развиваться при пневмотораксе и тромбозе легочной артерии.

Пассивная гиперемия и гипостатический отек легких развивается у животных при декомпенсированных пороках сердца, травматическом перикардите, миокардитах, миокардиодистрофии, расширении сердца, интоксикациях, болезнях почек, метеоризме желудочно-кишечного тракта, вдыхание хлора, фосгена, сернистого газа, гипостазе легкого, избытке гистамина, тепловом и солнечном ударе, длительном вынужденном лежании животных и т.д.

Отек легких может быть симптомом некоторых инфекционных болезней (пастереллез, злокачественный отек, сибирская язва, контагиозная плевропневмония, чума плотоядных и др.).

Предрасполагающими факторами являются: длительные перегрузки в работе и тренинге.

Патогенез. Отек легких развивается в результате нарушения водного обмена и коллоидной системы крови. При этом происходит набухание слизистой оболочки органов дыхания, уменьшение просвета дыхательных путей, снижается эластичность альвеолярных стенок, затрудняется поступление воздуха в альвеолы и выход его из альвеол. В стенке альвеол уменьшается количество углеводов, что усугубляет нарушение газообмена, снижает резервную щелочность и частично усиливает высвобождение хлора из соединений. Хлор в момент выделения способствует увеличению порозности сосудов и задержанию жидкости. Задержание жидкости обусловлено и длительной гипоксией. При сложившемся гидродинамическом и коллоидно-осмотическом давлении замедляются ток крови и лимфы, резорбция жидкости и белка из ткани легкого. Эндотелий набухает, расширяются капилляры и метартериолы. Возникшие отклонения возбуждают дыхательный центр, способствуют усилению секреции слюны и пота, что ведет к большому сгущению крови, перегрузке сердечно — сосудистой системы, нарушению обмена веществ в тканях, трофики головного мозга, почек, поперечнополосатой мускулатуры. Жидкость, вышедшая в дыхательные пути, вспенивается, что еще больше нарушает обмен газов.

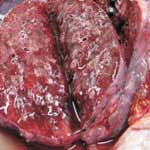

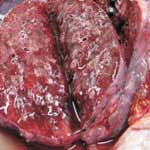

Патологоанатомические изменения. Легкие увеличены в объеме, темно-красного цвета; поверхность их блестящая с точечными кровоизлияниями, консистенция — тестоватая. В бронхах и трахее пенистая жидкость розоватого цвета; на их слизистой заметны мелкие кровоизлияния. С поверхности разреза легких стекает обильное количество пенистой крови. Для длительных пассивных гиперемий в легких характерны разрастание соединительной ткани, ателектаз отдельных участков и отложение бурого пигмента. В таких случаях легкое по внешнему виду приближается к селезенке (спленизация легкого).

Клинические признаки. Клинические симптомы у больных активной гиперемией легких животных развиваются бурно и быстро. У животных в течение нескольких часов появляются возбуждение, страх и буйство, сопровождающееся быстро нарастающей сильной смешанной одышкой; дыхание у больного животного учащается в 3-5 раз; при этом у животного затрудняется как вдох, так и выдох. Больное животное стоит с широко расставленными передними конечностями, ноздри у них расширены, глаза становятся влажными, как бы выпячиваются из орбит; появляется слезотечение. Дыхание становится шумным и толчкообразным. Яремные и другие поверхностные вены переполняются кровью и резко выступают на поверхности тела. Слизистые оболочки в первое время гиперемированы, становятся затем цианотичными. Пульс становится учащенным, аритмичным, вначале хорошего наполнения, впоследствии нитевидный, мягкий (пульсовая волна слабеет). В тяжелых случаях чувство страха и беспокойства у больного животного сменяется угнетением и вялостью. При пассивной гиперемии описанные симптомы проявляются у больного животного медленно и не так ярко, при этом на первый план выступают явления основного заболевания и сердечной слабости. В тяжелых случаях трахеальные хрипы слышны даже на расстоянии; из носа, особенно при кашле, вытекает пенистая или кровянистая жидкость. При аускультации легких с обеих сторон прослушиваются влажные крупно- , средне- и мелкопузырчатые хрипы, дыхание у больного животного становится жестким везикулярным. Перкуторный звук, из ясно легочного переходит в тимпанический (потеря тонуса альвеолами), а при заполнение альвеол данного участка (обычно нижние части), он становится, как бы притупленным и тупым. Дыхательные шумы в этих участках ослабевают и исчезают. При благоприятном течении болезни, когда быстро устраняются этиологические факторы, симптомы гиперемии и отека у больного животного могут исчезнуть в течение нескольких часов.

При неблагоприятном течении болезни, когда отек легких у больного животного прогрессируют, четко проявляются симптомы наступающей асфиксии и сердечно – сосудистой недостаточности: прогрессирующая одышка, синюшность видимых слизистых оболочек, аритмичный пульс малого наполнения, переполнение кровью яремных вен. На этом фоне у больного животного может развиться агональное состояние и наступить смерть от паралича дыхательного центра.

При пассивной гиперемии и гипостатическом отеке легких, клинические признаки болезни нарастают медленно, иногда в течение нескольких дней и при этом выражены слабее.

Диагноз ставят на основании характерных клинических симптомов болезни (прогрессирующей одышки, влажных хрипов в легких, признаков асфиксии). Рентгенологически в нижних отделах легочного поля устанавливают обширные участки затенения.

Дифференциальный диагноз. При проведении дифференциальной диагностики ветспециалисты должны исключить у больного животного тепловой удар, диффузный бронхит, крупозную пневмонию, легочное кровотечение, остро протекающие инфекционные болезни и всевозможные интоксикации.

Лечение. Учитывая, что у больных животных часто бывает неблагоприятный исход и возможность быстрого наступления смерти, владельцы животных и ветспециалисты должны принять экстренные меры по лечению. Основной целью ветспециалиста при лечении должно стать — разгрузка малого круга кровообращения и понижения проницаемости легочных капилляров. В тяжелых случаях болезни необходимо немедленно приступить к кровопусканию (кровь выпускают в количестве 0,5 -1% веса больного животного). Кровопускание облегчает работу сердца, снижает кровоснабжение легких и одышку. Приступают к устранению этиологических факторов болезни, животных переводят в умеренно прохладное, чистое, хорошо вентилируемое помещение, освобождают их от работы и тренинга. Внутривенно в максимальных дозах (крупным животным 100-200 мл) вводят гипертонические растворы кальция хлорида(10%), натрия хлорида, глюкозы. При пассивной гиперемии, гипостатическом отеке и развитии сердечной недостаточности подкожно вводят сердечные средства: кофеин, кордиамин, коразол и др.

При проведение комплексного лечения при гиперемии и отеке легких, с учетом клинического состояния больного животного, применяют подкожное введение кислорода (лошади до 8-10л), новокаиновую блокаду нижних шейных симпатических узлов, внутривенное введение новокаина (50-100мл 1%-ного раствора на инъекцию лошади), малые дозы расширяющих бронхи средств (эфедрин, эуфилин, атропин), мочегонные и слабительные. При появлении симптомов гипостатической пневмонии проводят курс лечения антибиотиками, в том числе современными цефалоспоринового ряда.

Профилактика. Профилактика болезни должна быть направлена на строгое соблюдение режима эксплуатации и тренинга спортивных и рабочих животных, предохранения от перегревания, от вдыхания раздражающих и ядовитых газов, запрещение транспортировки животных с повышенной температурой тела, нельзя заводить животных в помещение после дезинфекции их аэрозолями.

Источник

Содержание:

Отек легких – это патологическое состояние, при котором происходит резкое нарушение газообмена в легких и развивается гипоксия – недостаток кислорода в органах и тканях. Легкие отекают из-за резкого повышения давления в кровеносных сосудах, недостаточного количества белка или невозможности удерживать воду в жидкой части крови, которая не содержит клеток – плазме.

Термин «отек легких» используется для обозначения целой группы симптомов, которые наблюдаются при скоплении жидкости в легких за пределами кровеносных сосудов. Альвеола – это структурная единица легкого, которая имеет форму крошечного мешочка с тонкими стенками, оплетенного сетью мелких капилляров. Здесь постоянно происходит процесс газообмена – кислород поглощается кровью, выделяется углекислота, которую потом человек выдыхает наружу. Внутренняя поверхность легких устроена таким образом, что газообмен происходит очень быстро, этому способствуют и тонкие стенки каждой из альвеол. Но из-за строения легких происходит также и быстрое накопление жидкости, если произошло повреждение альвеол или по другим причинам. По сути, отек легких – это заполнение альвеол жидкостью из кровеносного русла вместо воздуха.

Виды отеков легких

Патологию принято разделять на два вида, в зависимости от причин, ее вызвавших:

- развивающийся вследствие воздействия токсинов, которые повреждают целостность стенок сосудов альвеол, что приводит к попаданию жидкости из капилляров в легкие – мембранозный отек;

- развивающийся вследствие болезней, при которых происходит увеличение гидростатического внутреннего сосудистого давления, при этом плазма выходит сначала в легкие, потом в альвеолы – гидростатический отек.

Причины отека легких

Легкие отекает не сами по себе, к этому приводят серьезные заболевания, а отек – следствие их. Основные причины это:

- воспаление легких (пневмония);

- сепсис;

- побочные эффекты приема некоторых лекарств (передозировка Фентанила, Апрессина);

- радиоактивное загрязнение;

- наркомания;

- тяжелые сердечно-сосудистые заболевания (при застое крови и левожелудочковой недостаточности — инфаркты, пороки сердца);

- хронические болезни легких (бронхиальная астма и эмфизема легких);

- ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии, предрасположенность к образованию тромбов, например, при диагностировании варикозного расширения вен и гипертонической болезни);

- заболевания, при которых наблюдается снижение количества белка в крови (цирроз печени, болезни почек, сопровождающиеся нефротическим синдромом);

- внутривенные капельницы большого объема;

- травмы мозга (кровоизлияние в мозг).

Когда необходима помощь врача?

Врачебная помощь нужна в любом случае, при обнаружении первых признаков отека, независимо от того, какие причины его вызвали. В подавляющем большинстве случаев необходима срочная госпитализация.

Если у больного диагностируются заболевания сердечно-сосудистой системы и наблюдается хронический и длительный отек легких по причине сердечной недостаточности, необходимо постоянно наблюдаться у лечащего врача, выполнять все его рекомендации и регулярно проходить диагностические и лабораторные исследования.

По поводу хронического отека легких необходимо постоянное наблюдение у специалистов:

- по внутренним болезням (терапевт);

- по сердечно-сосудистым заболеваниям (кардиолог);

- по легочным заболеваниям (пульмонолог).

Симптомы отека легких

Отек легких имеет очень характерную симптоматику, которая появляется внезапно. Развитие отека происходит очень быстро, и клиническая картина подразделяется на этапы, в зависимости от того, как быстро начальная стадия переходит в альвеолярную.

Патология делится на периоды, которые выделяются в формы болезни, в зависимости от скорости ее развития:

Острая форма, при которой признаки отека альвеол наступают в среднем через два-три-четыре часа после появления первых признаков интерстициального отека. Для острой формы характерны следующие заболевания:

- Пороки митрального клапана. У больного развивается отек легких после сильного волнения или физической нагрузки.

- Инфаркт миокарда.

Подострая форма, при которой симптоматика развивается в течение четырех-двенадцати часов. Отеку подвержены больные, у которых диагностированы:

- острая печеночная недостаточность;

- почечная недостаточность;

- врожденные пороки сердца;

- пороки развития магистральных сосудов;

- поражения паренхимы легких (токсической или инфекционной природы).

Затяжная форма, для которой характерно длительное развитие симптомов в течение суток и более. Возникает у больных, имеющих в анамнезе:

- Хроническую почечную недостаточность.

- Болезни легких (хроническая форма);

- Системные заболевания соединительной ткани (например, склеродермия, васкулит).

Молниеносная форма, при которой после первого появления симптоматики через пару минут наступает смерть:

- при анафилактическом шоке;

- обширном инфаркте миокарда.

Важно! Отек легких у хронических больных обычно развивается в ночной период, так как горизонтальное положение тела в течение длительного периода времени – провоцирующий фактор. В случае тромбоэмболии легочной артерии отек может развиться в любое время суток.

Основные признаки:

- сильная одышка, даже если больной не двигается;

- частое, поверхностное и шумное с клокотом дыхание;

- мучительное удушье, которое усиливается в положении лежа на спине;

- интенсивная сжимающая боль в груди;

- учащенное сердцебиение (тахикардия);

- мучительный и очень громкий хриплый кашель;

- появление пенистой мокроты розового оттенка;

- бледность кожи или ее посинение (цианоз);

- обильный липкий пот;

- сильное возбуждение;

- страх смерти;

- спутанность сознания и галлюцинации;

- кома.

Диагностика

Диагностические мероприятия определяются в зависимости от состояния больного.

Внешний осмотр. Если больной находится в сознании, и может отвечать на вопросы адекватно, врач должен заняться сбором анамнеза. Необходим подробный расспрос для того, чтобы получить возможность установить причину развития отека.

В случае потери сознания врач обращает внимание на цвет кожного покрова, состояние пульсирующих вен шеи, дыхание, сердцебиение, наличие пота. Проводится перкуссия (простукивание) грудной клетки и аускультация (выслушивание при помощи фонендоскопа). Врач измеряет артериальное давление.

Лабораторные методы. Проводится общий анализ крови, биохимический анализ крови.

Инструментальные методы. При необходимости назначается пульсоксиметрия (определение степени насыщения крови кислородом), определение значений центрального венозного давления с помощью флеботонометра Вальдмана, электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (УЗИ сердца), рентгенография органов грудной клетки.

Лечение отека легких

Отек легких – это очень серьезная патология, которая требует немедленной квалифицированной врачебной помощи. При несвоевременно принятых мерах наступает смерть, потому при первых же симптомах нужно вызвать «скорую помощь».

Процесс транспортировки в лечебное учреждение требует соблюдения обязательных мероприятий. Врачи «скорой помощи» проводят комплекс лечебных мероприятий до прибытия в больницу, исходя их состояния конкретного больного:

- пациент должен находиться в полу сидячем состоянии;

- проводится оксигенотерапия (кислородная маска), интубация трахеи (по показаниям), искусственная вентиляция легких;

- больному дают нитроглицерин под язык;

- делается морфин внутривенно, если есть сильная боль;

- диуретик внутривенно.

Больничные лечебные мероприятия

Проводятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Обязателен постоянный контроль состояния больного: пульс, артериальное давление и дыхание.

Медикаментозная терапия. Применяются специальные медикаменты, которые вводят чаще всего через катетер. Наиболее часто используются: препараты для уменьшения пены в легких, при высоком артериальном давлении и появлении характерной для ишемии миокарда симптоматики – нитраты, с целью выведения избыточной жидкости из тканей – мочегонные средства, при низком артериальном давлении – средства, которые активизируют сокращения миокарда, при сильном болевом синдроме – наркотические анальгетики, при развитии тромбоэмболии легочной артерии – антикоагулянты, при брадикардии – средства, активирующие сердцебиение, при спазме бронхов – стероидные гормоны, при присоединенных инфекциях – антибактериальные препараты широкого спектра действия, при низком содержании белка в крови (гипопротеинемии) – плазма.

Профилактические меры

Профилактические мероприятия — это диагностика и своевременное адекватное лечение заболеваний, которые способны спровоцировать отек легких.

Для этого необходимо: проводить долгосрочную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, избегать длительного и бесконтрольного приема медикаментов, выполнять предписания врача, вести здоровый образ жизни и исключить вредные привычки.

Существуют факторы, которые невозможно предупредить, это состояния, связанные с генерализованной инфекцией или тяжелой травмой.

Источник

Содержание

- Что такое отек легких

- Отек легких – причины

- Отек легких – симптомы

- Классификация

- Кардиогенный отек легких

- Нарушения кровообращения

- Отек, не связанный с сердечной патологией

- Токсический отек

- Диагностика

- Оценка тяжести состояния

- Прогноз

- Последствия

- Неотложная помощь

- Осложнения, возникающие при неотложной помощи

- Лечение отека легких

- Алгоритм лечения

- Сроки выздоровления

Отек легких – это, прежде всего, патологическая ситуация. Она связана с избыточным объемом внесосудистой жидкости в легких (конкретно в строме и паренхиме). Похожая ситуация развивается при гидротораксе.

Следует иметь в виду, что многие заболевания приводят к осложнениям, сказывающимся на функционировании сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Две эти системы вместе объединены в кардиореспираторный надсистемный уровень. Они тесно связаны между собой.

Наиболее опасным осложнением, затрагивающим кардиореспираторный отдел, является кардиогенный отек легких. Эта патология создает угрозу жизни больного при отсутствии адекватной помощи.

Что такое отек легких

Легкое – это парный паренхиматозный орган, обеспечивающий газообмен с окружающей средой.

Справочно. Легкие состоят из стромы, представленной соединительной тканью с сосудами и бронхами, и паренхимы, представленной альвеолами.

Строму также называют интерстицием. Кислород движется по бронхам, попадает в альвеолы, через стенки которых диффундирует в кровь. Углекислый газ движется в обратном направлении.

Справочно. Отек легких – это патологическое скопление жидкости в строме или паренхиме.

Соответственно, выделяют альвеолярный и интерстициальный отек. Последний имеет менее выраженную клиническую картину. Он вызывается застоем крови в малом кругу кровообращения, как правило, при хронической сердечной патологии.

Интерстициальный отек не выделяют как отдельный вид патологии. Его считают симптомом сердечной недостаточности.

Когда говорят об отеке легких, имеют в виду именно альвеолярный отек легких. При этом жидкость под воздействием определенных причин выходит из сосудистого русла и попадает в альвеолярную ткань. Альвеолы – это тонкостенные мешочки, выстланные одним слоем клеток и заполненные воздухом.

Важно. Когда жидкость попадает в альвеолы, она вытесняет из них воздух и газообмен нарушается.

Жидкость, выходящая в ткани, называется транссудатом. Соединяясь с воздухом в легких, транссудат превращается в пену. Если пенистая жидкость заполняет большую часть легких, возникает состояние, аналогичное утоплению. Больной может погибнуть из-за гипоксии вследствие того, что больше не может дышать.

Отек легких – причины

Отек легких может возникнуть по нескольким причинам, которые относятся к одному из следующих механизмов:

- Повышение давления жидкости в сосудах. В этом случае в сосудах, прилежащих к альвеолам, становится слишком много крови. Если ее жидкая часть выходит в интерстициальную ткань, то возникает интерстициальны отек. Этот механизм характерен для хронической патологии. Если давление в сосудах повышается остро, жидкость выходит в альвеолы и возникает отек.

Этот механизм характерен для заболеваний сердца, приводящих к сердечной недостаточности. Например, пороки сердца, миокардит, дистрофии миокарда, инфаркт, бактериальные поражения сердца. Кроме того, он возможен при массивной инфузионной терапии.

- Снижение белкового давления. Белковые молекулы крови создают онкотическое давление, позволяющее удерживать плазму в кровеносном русле. Когда онкотическое давление снижается, жидкая часть крови или лимфы покидает сосудистое русло. Этот механизм реализуется при заболеваниях печени, почечной недостаточности, гломерулонефрите, злокачественных опухолях, белковом голодании.

- Повреждение гистогематического барьера. Гистогематическим барьером называют ткани и клетки, лежащие между просветом кровеносного русла и структурами внутренних органов. В данном случае речь идет об эндотелии сосудов и альвеолярном эпителии.

Если эти структуры повреждаются, жидкая часть крови выходит из сосудов и возникает отек легких. Причиной этого могут служить токсические повреждения легких, инфекционные заболевания, включая респираторную вирусную патологию, и хронические заболевания легочной ткани, например, эмфизема или бронхиальная астма.

Отек легких – симптомы

Отек легких характеризуется быстрым нарастанием следующих симптомов:

- Удушье, сопровождающееся беспокойством;

- Одышка смешанного характера;

- Кашель с отхождением пенистой мокроты;

- Положение ортопноэ – сидя с опущенными вниз ногами и упором на руки;

- Синюшность кожных покровов;

- Снижение артериального давления;

- Ускорение частоты сердечных сокращений;

- Изменение со стороны центральной нервной системы – возбуждение, сменяющееся угнетением вплоть до комы.

Все перечисленные симптомы могут иметь разную степень выраженности. Наиболее информативными из них является первые три.

Справочно. Пенистая мокрота – патогномоничный симптом альвеолярного отека легких, который не встречается при других патологических состояниях.

Классификация

В зависимости от происхождения отек легких подразделяется на:

- связанный с сердечной патологией или кардиогенный отек легких,

- вызванный заболеваниями других органов и систем или некардиогенный отек легких,

- токсический отек, связанный с повреждением альвеол.

Кардиогенный отек легких

Отек вследствие сердечной патологии возникает в том случае, если происходит увеличение объема жидкости в малом круге кровообращения. Это возможно при различных патологических состояниях, вызывающих острую сердечную недостаточность.

Хроническая сердечная недостаточность редко сопровождается альвеолярным отеком.

Справочно. Характерной особенностью этого вида является возникновение, помимо признаков отека легких, проявлений сердечно-сосудистой патологии. Например, боль в груди, падение артериального давления, отеки конечностей.

Нарушения кровообращения

Механизм отека легких зависит от вида патологии, которая ему предшествовала. В том случае, если причиной стала левожелудочковая недостаточность, отек развивается вследствие повышения давления в левом предсердии.

Вначале уменьшается выброс крови из желудочка, в нем нарастает давление, вследствие чего предсердие не может полностью опорожниться. Это приводит к нарастанию давления в предсердии, при этом опорожниться не могут вены малого круга. При повышении давления в последних, происходит застой крови в малом круге кровообращения, выход ее из капилляров в интерстиций и в просвет альвеол. Развивается отек.

Справочно. Еще один механизм связан с повышением давления в легочной артерии. Он осуществляется в том случае, если возникает перегрузка правого желудочка объемом.

Например, при массивной инфузионной терапии. При этом большое количество жидкости переходит из правого желудочка в сосуды малого круга кровообращения, повышается гидростатическое давление, возникает отек легких.

Этот механизм возникает только в том случае, если давление в легочной артерии нарастает быстро. Если его увеличение происходит постепенно, возникает рефлекс Китаева – спазм артериол. При этом жидкость не может перейти в капилляры и отек не возникает.

Внимание. Даже небольшой объем жидкости, около 150-200мл, может создать большое количество пены, заполняющей всю легочную ткань.

Отек, не связанный с сердечной патологией

Некардиогенный отек легких развивается в том случае, если механизмы образования отека не связаны с заболеваниями сердца. Как правило, такой отек возникает вследствие снижения онкотического давления или повреждения гистогематического барьера.

Часто причиной этому служит печеночная недостаточность. При этом снижается синтез альбуминов, создающих онкотическое давление. При снижении последнего жидкая часть крови выходит из сосудов в альвеолы. Этот же механизм характерен для почечной недостаточности, при которой большое количество альбуминов теряется с мочой. В норме моча не содержит белок.

Внимание. Еще одна причина некардиогенного отека легких – искусственное разжижение крови. Такое бывает при восполнении объема циркулирующей крови с помощью кристаллоидных растворов. Они разбавляют плазму крови, снижая концентрацию альбуминов, следовательно, понижая онкотическое давление.

Достаточно частая причина некардиогенного отека легких – злокачественные новообразования. Опухолевая интоксикация и активное поглощение новообразованием белка крови приводит к тому же механизму, что и почечная недостаточность – потере белка.

Отек вследствие повреждения гистогематического барьера встречается при воздействии патогенных факторов на стенку альвеол, например, в случае аспирации желудочного содержимого или инфекционной патологии (чаще у детей). При этом нарушается барьерная функция альвеолярных клеток, и жидкость беспрепятственно поступает в легкие.

Справочно. По медицинской статистике некардиогенный отек легких встречается в разы реже, чем кардиогенный.

Токсический отек

По механизму токсический отек легких является следствием увеличения проницаемости гистогематического барьера. Многие токсины накапливаются в паренхиматозных органах. Кроме того, некоторые из них попадают в организм через легкие или выводятся ими.

Чаще всего отек легких возникает вследствие вдыхания токсических веществ, например, аммиака, фосгена, продуктов горения, некоторых соединений водорода.

Вдыхание перечисленных веществ приводит к их накоплению в полости легких, повреждению стенок альвеол и выходу жидкой части крови. Очень редко этот механизм запускает эндогенная интоксикация. Возникает она вследствие печеночной или почечной недостаточности, когда продукты азотистого обмена начинают выводится легкими и повреждать их ткани.

Справочно. В мирное время токсический отек легких явление очень редкое.

Диагностика

Подтверждение диагноза основывается на выявлении самого отека и обнаружении причины этого осложнения.

Отек легких диагностируют следующими методами:

- Физикальные. В легких выслушивается множество разнокалиберных хрипов, крепитация. В случае массивного отека дыхание может быть ослаблено или полностью отсутствовать в некоторых отделах. Перкуторно определяется притупление легочного звука.

- Рентгенографические. Обзорная рентгенография органов грудной клетки – основной способ диагностики отека. На снимке видно усиление легочного рисунка, что более характерно для интерстициальной формы, но встречается и при альвеолярном отеке, и участки затемнения неоднородной структуры, больше в нижних долях – признаки наличия жидкости в полости альвеол.

Как правило, постановка диагноза не составляет труда, даже если врач не имеет никаких данных, кроме клинической картины. Возникновение пенистой мокроты – главный признак отека легких.

Выявление причины патологии происходит не так быстро. Для этого необходимо зарегистрировать ЭКГ, что покажет инфаркт миокарда и перегрузку желудочков. Для более точной диагностики сердечной патологии используют УЗИ сердца.

Справочно. Определить онкотическое давление можно с помощью биохимического анализа и выяснения концентрации альбуминов.

В некоторых случаях необходимо проверить кровь на наличие токсинов, исследовать функцию печени и почек.

Оценка тяжести состояния

Тяжесть состояния можно оценить по газовому составу крови, по давлению в малом круге кровообращения, по общему состоянию больного.

Справочно. Повышение в крови концентрации углекислого газа и снижение концентрации кислорода говорит о развитии дыхательной недостаточности. Чем выраженнее изменения, тем больше ее степень.

Повышение давления в малом круге кровообращения свидетельствует о кардиогенном отеке. Оно также является прогностическим признаком. Чем выше давление, тем хуже прогноз.

Тяжесть состояния больного можно оценить по его внешнему виду. При небольшом отеке больные активно предъявляют жалобы, могут передвигаться, разговаривать, но активность их значительно снижена. В тяжелых случаях больные начинают задыхаться, может развиться кома и наступить летальный исход вследствие удушья.

Прогноз

Прогноз заболевания зависит от его тяжести и своевременности оказания медицинской помощи. Если отек легких небольшой и помощь оказана своевременно, прогноз благоприятный. Такая патология может быть излечена еще на догоспитальном этапе. Купирование отека происходит еще в машине скорой помощи. Остаточные явления отсутствуют.

При отеке средней выраженности или несвоевременном оказании помощи, повреждаются ткани альвеол. Грубое нарушение их стенки приводит к разрастанию соединительной ткани. При этом фиброз паренхимы остается пожизненно.

Внимание. Тяжелые отеки могут очень быстро приводить к летальному исходу. Терапия в этом случае не всегда является эффективной.

Последствия

Наиболее неблагоприятным исходом отека легких является смерть больного. Однако даже успешное лечение может иметь опасные для здоровья последствия. Прежде всего, они связаны с длительным состоянием гипоксии.

При отеке легких клетки всех органов и тканей недополучают кислород, в них развиваются ишемические процессы. Исходом могут быть повреждения различных органов, вплоть до полиорганной недостаточности.

Справочно. Чаще всего наблюдаются изменения со стороны центральной нервной системы, похожие на инсульт или приводящие к психическим расстройствам.

Кроме того, легкие после отека могут не вернуться в свое обычное состояние. В них возможно развитие фиброза или ателектатических изменений. При этом дыхательная недостаточность будет сохраняться даже после полного излечения больного.

Еще одно последствие – присоединение вторичной инфекции – встречается достаточно часто. При этом в легких развивается неспецифическая пневмония, чаще всего, с тяжелым течением.

Неотложная помощь

Неотложная помощь заключается в немедленном введении пеногасителей в организм больного. Наиболее эффективным методом борьбы с отеком является ингаляция кислорода через этиловый спирт. Последний относится к пеногасителям.

Однако на догоспитальном этапе ингаляционную терапию обеспечить сложно. Вместо нее применяют внутривенное введение разведенного этилового спирта не более, чем до 30%.

Внимание! Самостоятельное введение препарата недопустимо, поскольку возможно развитие осложнений.

Во время оказания неотложной помощи пациент должен находиться в полусидячем положении. После пеногасителя вводят диуретик, наркотические анальгетики и препараты, воздействующие на возможную причину отека.

Затем продолжают терапию в стационаре по схеме.

Осложнения, возникающие при неотложной помощи

Важно. Неотложная помощь может оказаться неэффективной в том случае, если отек является массивным и нарастает молниеносно.

При этом поступающая жидкость заполняет всю легочную ткань. Осложнениями самой терапии является токсическое повреждение органов, вызванное этиловым спиртом, гипергликемия у больных с сахарным диабетом, угнетение дыхания и сердечной деятельности наркотическим анальгетиками.

Последствия неотложной терапии могут быть устранены в стационаре во время лечения основного заболевания.

Лечение отека легких

Лечение в стационаре направлено на восстановление функции внешнего дыхания и устранение этиологического фактора отека легких.

Алгоритм лечения

Начинают терапию в реанимационном отделении. Больного подключают к препарату ИВЛ с подачей 100% увлажненного кислорода. В это время делают все необходимые анализы для определения причины и последствий отека.

Лечение, как правило, симптоматическое и патогенетическое. Продолжают введение диуретиков, назначают глюкокортикоиды, выравнивают кислотно-щелочное равновесие, восполняют белковый баланс крови.

После стабилизации состояния больного, его переводят в терапевтическое отделение, где осуществляют лечение основной патологии. Последнее зависит от конкретного диагноза.

Справочно. На всех этапах лечения обязательным является назначение антибиотиков широкого спектра действия, позволяющих предупредить развитие пневмонии.

Сроки выздоровления

Сам по себе отек легких можно купировать в течение нескольких минут. Буквально сразу после начала введения этилового спирта наступает улучшение состояния больного.

Однако лечение причин и борьба с последствиями этого осложнения могут занимать достаточно длительное время.

Внимание. В некоторых случаях пациенту необходимо пожизненно принимать назначенную те