Отек легких этиология патогенез клиника лечение

Отек легких (oedemapulmonum) — тяжелое патологическое состояние, обусловленное обильным пропотеванием жидкой части крови в интерстициальную ткань легких, а затем и в альвеолы, ведущее к тяжелому удушью, цианозу, клокочущему дыханию, асфиксии и гибели организма.

Смертность при отеке легких составляет от 20 до 50%. А при развитии отека легких в остром периоде инфаркта миокарда, осложненного кардиогенным шоком или при сочетании отека легких с анафилактическим шоком смертность достигает 90 %.

По скорости развития отека легких различают:

Молниеносную форму, которая заканчивается гибелью организма в течение нескольких минут.

Острый отек легких, продолжающийся 2 — 4 часа и затяжной отек легких, может длиться несколько суток.

Этиология отека легких:

1) Недостаточность левого желудочка сердца, ведущая к резкому подъему давления в легочных капиллярах в результате застоя крови в малом круге кровообращения – так называемые кардиогенные факторы. На первом месте стоит инфаркт миокарда.Пропотевание богатой белком жидкости в легочную ткань возникает тогда, когда гидростатическое давление в капиллярах легких достигает уровня коллоидно-осмотического давления крови и особенно, если превышает его. Если же этому предшествует гипоксия капиллярной стенки, то наступает повышение проницаемости капилляров и отек легких развивается при более низком гидростатическом давлении.

Клинически отеку легких предшествуют приступы сердечной астмы (особенно ночью во время сна) в результате усиления деятельности правого желудочка и повышения кровенаполнения легких венозной кровью.

2) Введение большого количества (до нескольких литров) крове- и плазмо-заменителей (после кровопотери) без соответствующего контроля за диурезом. Особенно опасно излишнее введение безбелковых жидкостей — физраствора, который не только повышает гидростатическое давление, но и понижает коллоидно-осмотическое давление крови.

3) Резкое снижение давления в плевральной полости (после быстрого удаления плеврального транссудата).

4) Различные интоксикации, вызывающие повышение проницаемости сосудистой и альвеолярной стенки: ● при острых пневмониях; вдыхании токсических агентов (например боевых отравляющих веществ удушающего действия — фосген, дифосген, угарный газ);

● диффузное поражение капиллярной стенки эндотоксинами при тяжелых инфекционных заболеваниях (тифы, грипп, дифтерия).

● почечный отек легкого при недостаточности функции почек, печеночный, действие вазоактивных соединений — гистамин, серотонин, простагландин.

5) Альвеолярная гипоксия, вызывающая нарушение тонуса легочных сосудов, который регулируется парциальным давлением кислорода в альвеолах. Это может быть при глубоком угнетении дыхательного центра (наркоз, отравление снотворными, психотропными веществами и т.п., при кровоизлияниях в мозг, опухолях, менингитах, энцефалитах, эклампсии).

6) Аллергический отек легких возникает по типу аллергии немедленного типа, обычно сопутствует анафилактическому шоку, развивается молниеносно и приводит к гибели организма в течение нескольких минут.

Патогенез отека легких. В патогенезе отека легких основное значение имеют следующие факторы:

● острое повышение гидростатического давления в капиллярах малого круга кровообращения;

● повышение проницаемости капиллярной стенки;

● снижение коллоидно-осмотического давления плазмы крови;

● быстрое падение внутриплеврального давления;

● нарушение центральной и рефлекторной регуляции:

а) тонуса сосудов легких,

б) проницаемости сосудистой стенки, скорости кровотока, лимфооттока от легочной ткани.

Все эти факторы обычно действуют в сочетании друг с другом. В то же время каждый из них может иметь ведущее значение.

Главное или ведущее звено патогенеза определяется его этиологией. В динамике отека легких выделяют 2 фазы:

I фаза — интрамуральная (или интерстициальная) характеризуется очаговым спазмом или наоборот паралитическим расширением капилляров, набуханием альвеол или дыхательного эпителия пневмоцитов I или II порядка, пропитыванием межальвеолярных перегородок отечной жидкостью с образованием пузырей и отслоением эпителия альвеол. Все это ведет к увеличению толщины межальвеолярных перегородок в 3-4 раза.

2 фаза — альвеолярного отека характеризуется накоплением жидкости уже в просвете альвеол. При этом происходит дальнейшее поражение альвеолярной стенки: вакуолизация и расплавление волокон, дистрофия эндотелия капилляров и пневмоцитов, их слущивание и разрушение.

Клинически отек легкого проявляется сильнейшей одышкой. Частота дыхания достигает 30-40/мин. Быстро появляется акроцианоз. Дыхание становится клокочущим, слышно на расстоянии. Выделяется обильная пенистая мокрота, наступает возбуждение, страх смерти. Человек тонет в собственной жидкости. Оказание экстренной помощи при отеке легких включает различные направления:

1. Борьба с пенообразованием:

а) дыхание кислородом, увлажненным спиртом и

б) применение специальных пеногасителей.

2. Для разгрузки сердечной деятельности необходимо уменьшение объема циркулирующей крови:

а) наложение жгутов на конечности,

б) дозированное кровопускание и

в) применение мочегонных средств.

Дата добавления: 2016-12-18; просмотров: 2602 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org — Контакты — Последнее добавление

Источник

- Авторы

- Файлы

- English

Чеснокова Н.П.

1

Брилль Г.Е.

1

Моррисон В.В.

1

Полутова Н.В.

1

Понукалина Е.В.

2

1 ФГБОУ ВО «Саратовский Государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава России»

2 ФГБОУ ВО «Саратовский Государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава России»

1

1

1

1

2

1

2

Abstract:

Keywords:

9.1. Отек легких: патогенетические разновидности

Отек легких – это патологическое состояние, характеризующееся усиленной транссудацией жидкости из сосудов микроциркуляторного русла легких в интерстициальную ткань или альвеолы.

Как известно, основными механизмами, препятствующими развитию отека легких, являются, прежде всего, сохранность структуры альвеолярно-капиллярной мембраны, а также преобладание внутрисосудистого онкотического давления над гидродинамическим давлением составляющим в среднем 5 – 12 мм рт. ст.в сосудах микроциркуляторного русла.

По этиологии и патогенезу отеки могут быть гемодинамическими, мембранозными, лимфодинамическими, вследствие гипопротеинемии.

Гемодинамический отек легких возникает при повышении гидростатического давления в легочных капиллярах. При возникновении легочной гипертензии, величина гидродинамического давления возрастает и как только давление превышает 25 – 30 мм рт. ст. начинается развитие отека легких. В соответствии с механизмами развития различают три формы легочной гипертензии: гипердинамическую, застойную и сосудистую.

Гипердинамическая форма наблюдается при увеличении притока крови в сосуды малого круга кровообращения (например, при почечной недостаточности, избытке альдостерона и АДГ, избыточной трансфузии жидкости, дефиците предсердного натрий-уретического фактора, перерезке блуждающего нерва или повреждении его центров, избыточной продукции катехоламинов).

Развитие отека легких может иметь место и при застойной форме гипертензии, т.е. в случаях затруднения оттока крови из сосудов малого круга кровообращения (при левожелудочковой сердечной недостаточности, развивающейся вследствие митрального и аортального стеноза, инфаркте миокарда, постинфарктном кардиосклерозе).

В основе так называемой сосудистой гипертензии, приводящей к развитию отека легких, лежит увеличение сосудистого сопротивления разнообразного генеза. При альвеолярной гиповентиляции рефлекторно возникает спазм легочных артериол, ограничивающий кровоток через плохо вентилируемые альвеолы и препятствующий сбросу венозной крови в большой круг кровообращения. И, наоборот, в участках со сниженным кровотоком (например, при тромбозе, эмболии легочных сосудов ) под влиянием механизмов ауторегуляции наблюдаются бронхоконстрикция и уменьшение легочной вентиляции.

Мембранозный отек легких возникает при повышении проницаемости сосудистой стенки под влиянием БАВ, ионов водорода, лизосомальных ферментов, эндотоксинов, белков, освобождающихся из тканей при сепсисе, травмах, кровопотерях, при аутоиммунных процессах, образовании комплексов антиген-антитело и т.д.. Через поврежденный эндотелий и базальную мембрану легочных сосудов вода, электролиты, белки плазмы, форменные элементы крови перемещаются в интерстиций легочной ткани.

Лимфодинамический отек наблюдается при блокаде лимфатического дренажа. У здорового человека отток лимфы составляет 15 – 20 мл/ч, по мере необходимости он может увеличиваться в 15 раз. При врожденном дефекте развития лимфатических сосудов, формировании лимфоэктазий, воспалении лимфатических сосудов или их компрессии затрудняется лимфоотток, и жидкость накапливается в легочной ткани.

Гипопротеинемия также способствует возникновению отека легких, так как нарушается равновесие Старлинга и жидкость устремляется в ткани.

9.2. Стадии развития отека легких: интрамуральная, интерстициальная и альвеолярная

1. Интрамуральная стадия характеризуется разрыхлением аргирофильного и эластического каркаса легочной ткани, утолщением альвеолярно-капиллярных мембран.

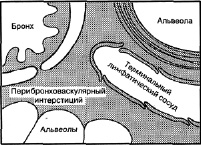

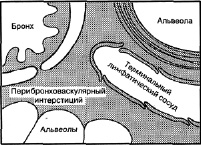

2. Интерстициальная – сопровождается отеком межальвеолярных перегородок, периваскулярных перибронхиальных пространств. Эта стадия возникает при накоплении в легочной ткани БАВ (клеточного и гуморального происхождения), вызывающих массивное повреждение эндотелия микроциркуляторного русла и увеличение проницаемости сосудистой стенки. Через поврежденную стенку плазма выходит в интерстиций легочной ткани. На первых этапах жидкость не попадает в альвеолы, вследствие работы компенсаторных механизмов: так, повышение интерстициального гидростатического давления увеличивает скорость тока жидкости от малорастяжимого перимикроваскулярного к более растяжимому бронховаскулярному интерстицию, в котором находятся терминальные лимфатические сосуды, впадающие в конечном итоге в центральную вену. По мере накопления отечной жидкости вокруг терминальных лимфатических сосудов ток легочной лимфы может возрастать в 15 раз, поддерживая тем самым баланс жидкости в легких (рис.13).

Рис.13. Схема путей транспорта экссудата в паренхиме легких

Отек легких возникает только тогда, когда резервные дренажные возможности лимфатических сосудов первоначально недостаточны или исчерпываются. Накопление жидкости в интерстиции ведет к набуханию волокон коллагена и эластина и снижению растяжимости легочной ткани. Происходит компрессия бронхиол, кровеносных и лимфатических сосудов “водными манжетами”. После достижения критического уровня жидкость устремляется в альвеолы и начинается альвеолярный отек.

3. Альвеолярная стадия характеризуется накоплением жидкости в альвеолах. Жидкость из интерстиция фильтруется в альвеолы, проходя между эпителиальными клетками, вымывает сурфактант, заполняет альвеолы и воздухоносные пути. Поступление жидкости в альвеолы усугубляет гипоксемию. Альвеолы заполняются транссудатом, богатым фибриногеном. Образующаяся фибриновая выстилка создает условия для формирования гиалиновых мембран. Под влиянием транссудата сурфактант смывается с поверхности альвеол и вызывает вспенивание транссудата в процессе вдыхания воздуха. Последнее приводит к эмболии воздухоносных путей, дальнейшему подавлению синтеза сурфактанта, развитию ателектазов. Снижается объем оксигенированной крови из-за перфузии невентилируемых альвеол. Кровь, проходя через эти альвеолы, остается венозной и смешивается с кровью, прошедшей мимо альвеол с нормальной оксигенацией; развивается циркуляторная гипоксия.

Библиографическая ссылка

Чеснокова Н.П., Брилль Г.Е., Моррисон В.В., Полутова Н.В., Понукалина Е.В. ЛЕКЦИЯ 9 ОТЕК ЛЕГКИХ : ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГНЕЗ // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2017. – № 2. – С. 51-52;

URL: https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=978 (дата обращения: 20.07.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

Содержание:

Отек легких – это патологическое состояние, при котором происходит резкое нарушение газообмена в легких и развивается гипоксия – недостаток кислорода в органах и тканях. Легкие отекают из-за резкого повышения давления в кровеносных сосудах, недостаточного количества белка или невозможности удерживать воду в жидкой части крови, которая не содержит клеток – плазме.

Термин «отек легких» используется для обозначения целой группы симптомов, которые наблюдаются при скоплении жидкости в легких за пределами кровеносных сосудов. Альвеола – это структурная единица легкого, которая имеет форму крошечного мешочка с тонкими стенками, оплетенного сетью мелких капилляров. Здесь постоянно происходит процесс газообмена – кислород поглощается кровью, выделяется углекислота, которую потом человек выдыхает наружу. Внутренняя поверхность легких устроена таким образом, что газообмен происходит очень быстро, этому способствуют и тонкие стенки каждой из альвеол. Но из-за строения легких происходит также и быстрое накопление жидкости, если произошло повреждение альвеол или по другим причинам. По сути, отек легких – это заполнение альвеол жидкостью из кровеносного русла вместо воздуха.

Виды отеков легких

Патологию принято разделять на два вида, в зависимости от причин, ее вызвавших:

- развивающийся вследствие воздействия токсинов, которые повреждают целостность стенок сосудов альвеол, что приводит к попаданию жидкости из капилляров в легкие – мембранозный отек;

- развивающийся вследствие болезней, при которых происходит увеличение гидростатического внутреннего сосудистого давления, при этом плазма выходит сначала в легкие, потом в альвеолы – гидростатический отек.

Причины отека легких

Легкие отекает не сами по себе, к этому приводят серьезные заболевания, а отек – следствие их. Основные причины это:

- воспаление легких (пневмония);

- сепсис;

- побочные эффекты приема некоторых лекарств (передозировка Фентанила, Апрессина);

- радиоактивное загрязнение;

- наркомания;

- тяжелые сердечно-сосудистые заболевания (при застое крови и левожелудочковой недостаточности — инфаркты, пороки сердца);

- хронические болезни легких (бронхиальная астма и эмфизема легких);

- ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии, предрасположенность к образованию тромбов, например, при диагностировании варикозного расширения вен и гипертонической болезни);

- заболевания, при которых наблюдается снижение количества белка в крови (цирроз печени, болезни почек, сопровождающиеся нефротическим синдромом);

- внутривенные капельницы большого объема;

- травмы мозга (кровоизлияние в мозг).

Когда необходима помощь врача?

Врачебная помощь нужна в любом случае, при обнаружении первых признаков отека, независимо от того, какие причины его вызвали. В подавляющем большинстве случаев необходима срочная госпитализация.

Если у больного диагностируются заболевания сердечно-сосудистой системы и наблюдается хронический и длительный отек легких по причине сердечной недостаточности, необходимо постоянно наблюдаться у лечащего врача, выполнять все его рекомендации и регулярно проходить диагностические и лабораторные исследования.

По поводу хронического отека легких необходимо постоянное наблюдение у специалистов:

- по внутренним болезням (терапевт);

- по сердечно-сосудистым заболеваниям (кардиолог);

- по легочным заболеваниям (пульмонолог).

Симптомы отека легких

Отек легких имеет очень характерную симптоматику, которая появляется внезапно. Развитие отека происходит очень быстро, и клиническая картина подразделяется на этапы, в зависимости от того, как быстро начальная стадия переходит в альвеолярную.

Патология делится на периоды, которые выделяются в формы болезни, в зависимости от скорости ее развития:

Острая форма, при которой признаки отека альвеол наступают в среднем через два-три-четыре часа после появления первых признаков интерстициального отека. Для острой формы характерны следующие заболевания:

- Пороки митрального клапана. У больного развивается отек легких после сильного волнения или физической нагрузки.

- Инфаркт миокарда.

Подострая форма, при которой симптоматика развивается в течение четырех-двенадцати часов. Отеку подвержены больные, у которых диагностированы:

- острая печеночная недостаточность;

- почечная недостаточность;

- врожденные пороки сердца;

- пороки развития магистральных сосудов;

- поражения паренхимы легких (токсической или инфекционной природы).

Затяжная форма, для которой характерно длительное развитие симптомов в течение суток и более. Возникает у больных, имеющих в анамнезе:

- Хроническую почечную недостаточность.

- Болезни легких (хроническая форма);

- Системные заболевания соединительной ткани (например, склеродермия, васкулит).

Молниеносная форма, при которой после первого появления симптоматики через пару минут наступает смерть:

- при анафилактическом шоке;

- обширном инфаркте миокарда.

Важно! Отек легких у хронических больных обычно развивается в ночной период, так как горизонтальное положение тела в течение длительного периода времени – провоцирующий фактор. В случае тромбоэмболии легочной артерии отек может развиться в любое время суток.

Основные признаки:

- сильная одышка, даже если больной не двигается;

- частое, поверхностное и шумное с клокотом дыхание;

- мучительное удушье, которое усиливается в положении лежа на спине;

- интенсивная сжимающая боль в груди;

- учащенное сердцебиение (тахикардия);

- мучительный и очень громкий хриплый кашель;

- появление пенистой мокроты розового оттенка;

- бледность кожи или ее посинение (цианоз);

- обильный липкий пот;

- сильное возбуждение;

- страх смерти;

- спутанность сознания и галлюцинации;

- кома.

Диагностика

Диагностические мероприятия определяются в зависимости от состояния больного.

Внешний осмотр. Если больной находится в сознании, и может отвечать на вопросы адекватно, врач должен заняться сбором анамнеза. Необходим подробный расспрос для того, чтобы получить возможность установить причину развития отека.

В случае потери сознания врач обращает внимание на цвет кожного покрова, состояние пульсирующих вен шеи, дыхание, сердцебиение, наличие пота. Проводится перкуссия (простукивание) грудной клетки и аускультация (выслушивание при помощи фонендоскопа). Врач измеряет артериальное давление.

Лабораторные методы. Проводится общий анализ крови, биохимический анализ крови.

Инструментальные методы. При необходимости назначается пульсоксиметрия (определение степени насыщения крови кислородом), определение значений центрального венозного давления с помощью флеботонометра Вальдмана, электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (УЗИ сердца), рентгенография органов грудной клетки.

Лечение отека легких

Отек легких – это очень серьезная патология, которая требует немедленной квалифицированной врачебной помощи. При несвоевременно принятых мерах наступает смерть, потому при первых же симптомах нужно вызвать «скорую помощь».

Процесс транспортировки в лечебное учреждение требует соблюдения обязательных мероприятий. Врачи «скорой помощи» проводят комплекс лечебных мероприятий до прибытия в больницу, исходя их состояния конкретного больного:

- пациент должен находиться в полу сидячем состоянии;

- проводится оксигенотерапия (кислородная маска), интубация трахеи (по показаниям), искусственная вентиляция легких;

- больному дают нитроглицерин под язык;

- делается морфин внутривенно, если есть сильная боль;

- диуретик внутривенно.

Больничные лечебные мероприятия

Проводятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Обязателен постоянный контроль состояния больного: пульс, артериальное давление и дыхание.

Медикаментозная терапия. Применяются специальные медикаменты, которые вводят чаще всего через катетер. Наиболее часто используются: препараты для уменьшения пены в легких, при высоком артериальном давлении и появлении характерной для ишемии миокарда симптоматики – нитраты, с целью выведения избыточной жидкости из тканей – мочегонные средства, при низком артериальном давлении – средства, которые активизируют сокращения миокарда, при сильном болевом синдроме – наркотические анальгетики, при развитии тромбоэмболии легочной артерии – антикоагулянты, при брадикардии – средства, активирующие сердцебиение, при спазме бронхов – стероидные гормоны, при присоединенных инфекциях – антибактериальные препараты широкого спектра действия, при низком содержании белка в крови (гипопротеинемии) – плазма.

Профилактические меры

Профилактические мероприятия — это диагностика и своевременное адекватное лечение заболеваний, которые способны спровоцировать отек легких.

Для этого необходимо: проводить долгосрочную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, избегать длительного и бесконтрольного приема медикаментов, выполнять предписания врача, вести здоровый образ жизни и исключить вредные привычки.

Существуют факторы, которые невозможно предупредить, это состояния, связанные с генерализованной инфекцией или тяжелой травмой.

Источник