Отек грудины у крс

29 сентября 2015 г.

Злокачественный отек – острая неконтагиозная болезнь, протекающая с признаками тяжелой интоксикации, развитием быстро распространяющегося воспалительного отека и образованием в пораженных тканях газов.

Встречается повсеместно в спорадических случаях и характеризуется высокой летальностью заболевших животных.

Возбудители болезни – анаэробные микроорганизмы, широко распространенные в природе, в том числе — Cl. perfringens тип А, Cl. oedematiens, Vibrio septique, Cl. histolyticus, выделяющие сильнодействующие токсины и длительно сохраняющиеся во внешней среде (преимущественно в почве) в споровой форме.

У крупного рогатого скота злокачественный отек чаще всего развивается после тяжелых родов, а также при травмах, куда вместе с землей и фекалиями попадает возбудитель. На месте инфицированной травмы или раны через 12-72 часа появляется горячая, болезненная, быстро распространяющаяся опухоль, при пальпации которой отмечают крепитацию. Температура тела при этом повышается до 40-40,5 °С.

При возникновении болезни после тяжелых родов наблюдается опухание срамных губ, из влагалища выделяется экссудат с неприятным гнилостным запахом, воспалительный отек распространяется на область промежности, вымени и живота.

О причинах и симптомах

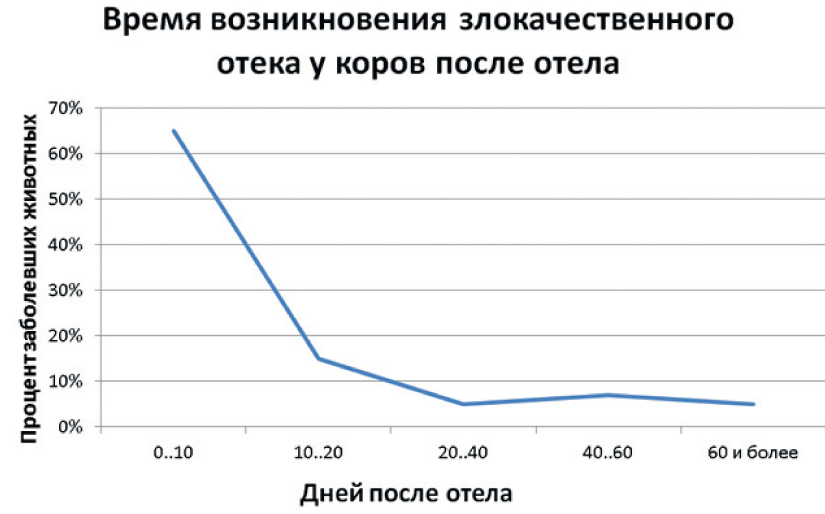

При постановке диагноза учитывались клинические признаки и эпизоотологические данные. При этом было выявлено, что злокачественный отек возникал у коров спорадически в результате нарушения целостности кожи и слизистых оболочек, особенно в местах, благоприятных для развития клостридий (раны с омертвевшими тканями, участки тела, богатые мускулатурой и соединительной тканью). Большинство животных (81 %) заболевало в первые 20 дней после отела, чему способствовали тяжелые роды, задержание последа, внесение инфекции при оказании акушерской помощи. В остальных случаях болезнь возникала при различных травмах, несоблюдения правил септики и антисептики при осуществлении инъекций.

У заболевших коров отмечали острое течение болезни, угнетенное состояние, отказ от корма, учащенный пульс, затрудненное дыхание, цианоз слизистых оболочек. У 62% особей – повышение температуры тела, при исследовании припухлостей всегда регистрировали выраженную крепитацию. При послеродовом злокачественном отеке наблюдали опухание половых органов, покраснение слизистой влагалища, обильное истечение со зловонным запахом. У некоторых животных отек распространялся из половых органов на бедра, промежность, вымя, крестцовую область.

При этом выявлены определенные закономерности в частоте поражения тех или иных органов.

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что в подавляющем большинстве случаев злокачественный отек локализуется в тканях половых органов (81%). При этом не менее чем в 40% эпизодов одновременно с данной зоной поражения вовлекаются в патологический процесс области крупа и задних конечностей. Это объясняется тем, что наиболее благоприятными для развития клостридий являются именно травмированные ткани в сочетании с анаэробными условиями и на фоне снижения показателей естественной резистентности организма.

При родильном злокачественном отеке поражаются половые органы, мышцы таза, бедер, промежности. Слизистая оболочка влагалища и матка сильно утолщены и покрыты грязными, издающими неприятный запах некротическими массами. При лабораторном исследовании отечного содержимого выявлены Cl. perfringens, Cl. oedematiens.

Были проанализированы сезонные особенности заболеваемости коров злокачественным отеком.

При этом было выявлено, что наибольшая заболеваемость коров злокачественным отеком приходилась на февраль, март, апрель на протяжении 5 лет. Данная тенденция обусловлена двумя факторами: пик отелов в данное время года; сезонное снижение показателей резистентности по причине недостаточности рационов по содержанию макро-микроэлементов и витаминов у животных.

Кроме того, была установлена связь между частотой заболеваемости злокачественным отеком у коров и сроками их отелов.

Данные рисунка свидетельствуют о том, что подавляющее большинство животных заболело в первые 20 дней после отела. Это указывает на немаловажную роль уровня естественной резистентности организма в возникновении, патогенезе злокачественного отека.

Озон: эффективно и выгодно

По данным литературы, основной метод лечения – хирургическое вмешательство, нанесение разрезов в области опухоли для открытия к пораженному месту доступа воздуха (кислорода), который неблагоприятно влияет на размножение анаэробов, уменьшая интоксикацию организма.

Все авторы научной литературы рекомендуют обрабатывать открытые раны перекисью водорода или раствором марганцовокислого калия. Показано также внутримышечное введение 4%-ного раствора норсульфазола в дозе 50 — 100 мл, белого стрептоцида, хлорацида, фурациллиновых препаратов, пенициллина. Некоторые из них рекомендуют бактериофаг, антигангенозную сыворотку в дозе 300-500 мл внутривенно, сыворотку против Vibrio septique.

При злокачественном отеке применяют также симптоматическое лечение: кофеин, внутривенно 33-% спирт, гипертонические и изотонические растворы хлорида натрия, внутривенно камфорную сыворотку до 500 мл. При этом необходимо отметить, что существующие на данный момент времени стандартные способы лечения крайне неэффективны и не позволяют сохранять животных, зачастую представляющих из себя большую племенную и хозяйственную ценность.

В связи с этим нами была изучена возможность применения при лечении злокачественных отеков крупного рогатого скота озонированных материалов. Это обусловлено биологическими особенностями возбудителей данного заболевания, способных размножаться и вызывать соответствующие патологические изменения в тканях только при наличии анаэробных условий. Озон позволяет в данном случае кардинальным образом влиять на данные условия, превращая их в аэробные. Считаем, что данный фактор является ключевым звеном при лечении анаэробных инфекций.

Что показали исследования

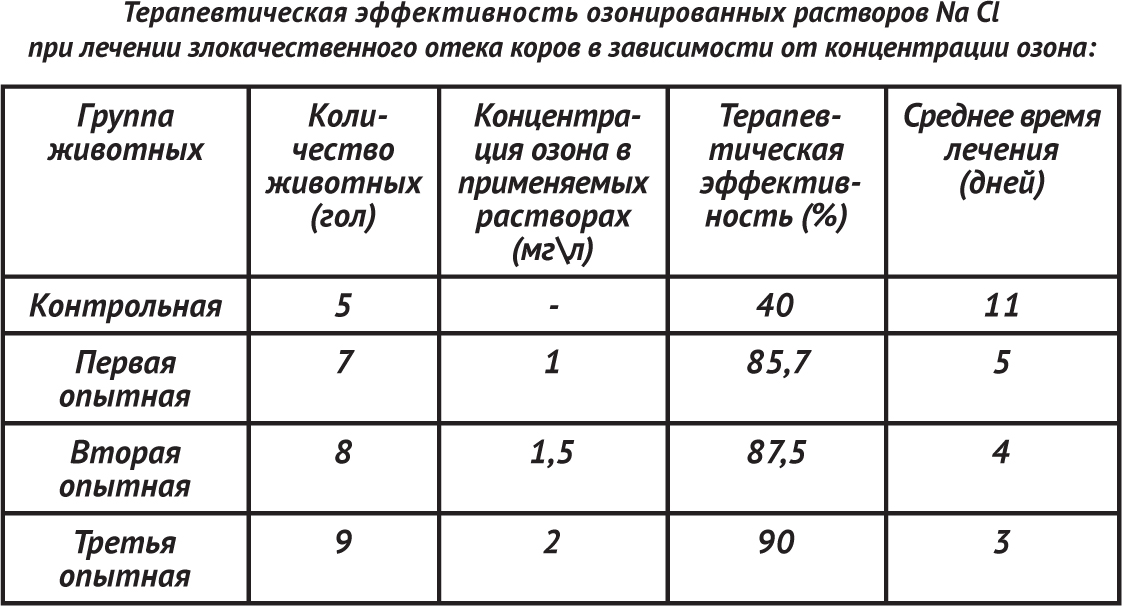

Исследования проводились на 28 коровах, больных злокачественным отеком в 1996-2001 годах. Данные животные были разделены на 4 группы (три опытные и одна контрольная). Животных контрольной группы (n=5) лечили общепринятыми традиционными средствами, им вводили ежедневно внутримышечно в область крупа вплоть до выздоровления: раствор тетрациклина гидрохлорида в дозе 10000 ЕД на 1 кг массы тела 2 раза в день; раствор бензилпенициллина натриевой соли на дистиллированной воде в дозе 3000 ЕД на 1 кг массы тела 4 раза в сутки; 5% — ный раствор витамина С 1 раз в день в дозе 20 мл; а также внутривенно 2 раза в день до явных признаков улучшения 20%-ный расвтор кофеина бензоата натрия в дозе 20 мл, 40%-ный раствор глюкозы в дозе 400 мл и 10%-ный раствор кальция хлористого в дозе 200 мл.

При этом антибиотики использовали для подавления жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов; аскорбиновую кислоту – для ускорения тканевого обмена веществ, сопротивляемости организма инфекции; кофеин – для возбуждающего действия на центральную нервную систему, главным образом, на дыхательный и сосудодвигательный центры, улучшения сердечной деятельности; глюкозу — для активизации обменных процессов и дезинтоксикационно функции печени; кальций хлористый – для стимуляции ретикуло-эндотелиальной системы и фагоцитарной функции лейкоцитов, повышения противовоспалительного действия и предупреждения отеков.

Животным опытных групп ежедневно 2 раза в день вводили внутривенно озонированный 15%-ный раствор натрия хлорида в дозе 0,5-1 л и озонированный изотонический раствор натрия хлорида с помощью шприца-автомата непосредственно в опухоль и по ее границам в дозе 1 л. Концентрация озона в растворах составляла 1 мгл для первой группы, 1,5 мгл для второй и 2 мгл для третьей. Данные растворы озонировали в течение 20 мин, а после не позднее, чем через 20 мин, вводили больному животному.

Эти растворы озонировали с помощью аппарата озонотерапии с низкой концентрацией и деструктором озона АОТ-Н-01-Арз-01 (фирма «Медозонс»), который позволяет производить кислородно-озоновую смесь заданной концентрации в пределах 0,05 — 10 мгл. Все 28 коров, больные злокачественным отеком, были на момент заболевания вакцинированы против эмфизематозного карбункула.

Микробиологические исследования проведены на базе Нижегородской областной ветеринарной лаборатории.

Подведем итоги

Таким образом, исходя из биологических особенностей возбудителя данного заболевания, можно сделать следующий вывод. Клостридии постоянно попадают в организм животных с кормами, загрязненными остатками почвы – основного природного резервуара анаэробов, и даже циркулируют по кровеносным и лимфатическим сосудам по всему организму, но только при наличии как минимум двух условий развивается непосредственно злокачественный отек. Это – снижение уровня естественной резистентности и наличие травмированных, частично некротизированных, в первую очередь, мышечных, тканей в организме животного.

Терапевтическая эффективность озонированных растворов Na Cl при лечении злокачественного отека коров в зависимости от концентрации озона:

По данным таблицы, терапевтическая эффективность при лечении злокачественного отека у коров медикаментозным методом (контрольная группа) составила 40%, а среднее время лечения – 11 дней. В трех опытных группах с применением озона терапевтическая эффективность выразилась в диапазоне 85,7 – 90 %, а среднее время лечения 5-3 дня. При этом наиболее высокие результаты получены при парентеральном введении растворов с наибольшей из примененных концентраций – 2 мгл. Это – 90% терапевтической эффективности и 3 дня – среднее время выздоровления.

Таким образом, применение озонированных материалов при лечении злокачественного отека крупного рогатого скота является более эффективным, простым и быстрым способом, чем использование традиционных общепринятых медикаментозных средств. При этом наиболее предпочтительная концентрация озона в применяемых растворах составляет 2 мгл.

Лечебная эффективность озонированных растворов обусловлена стимулирующим действием на иммунную систему организма, бактерицидными свойствами, заключающимися в локальном повреждении плазматических мембран бактерий в процессе озонолиза, а также в окислении внутриклеточных белков и нарушении функций органелл за счет действия вторичных окислителей. Атомарный кислород, выделяемый при разложении озона, обладает и дезинтоксикационным действием.

Учитывая высокую эффективность воздействия озонированных материалов на анаэробные организмы, развивающиеся при отсутствии атмосферного кислорода, можно предположить, что их механизм действия связан с высокими окислительными способностями озонидов, что и обуславливает в первую очередь гибель клостридий.

Экономическая эффективность разработанного нами метода лечения больных злокачественным отеком коров озонированными материалами составила в расчете на одно животное 248, 9 рублей по состоянию цен на 01.07.2002 года.

Таким образом, считаем, что наиболее эффективным, экономически выгодным, позволяющим максимально сохранить жизнь животных, методом лечения при злокачественном отеке крупного рогатого скота является парентеральное применение озонированных растворов Na Cl с концентрацией озона 2 мгл по описанным выше методикам.

Дмитрий Никулин, кандидат ветеринарных наук,

генеральный директор ООО Молочная Компания «Генетика»

Нивы Зауралья №8 (130) СЕНТЯБРЬ 2015

Источник

Злокачественный отек у крупнорогатого скота представляет собой острую неконтагиозную болезнь. Для ее развития характерны такие признаки, как тяжелая интоксикация, быстро распространяющийся отек воспалительного генезиса, образование в пораженных тканях и структурах газов. Эта болезнь встречается среди коров и часто приводит к летальному исходу.

Общие сведения

Возбудителем опасного недуга являются анаэробные болезнетворные микроорганизмы. Они в процессе жизнедеятельности выделяют опасные сильнодействующие токсические вещества. Эти вещества способны на протяжении длительного промежутка времени сохраняться в окружающей среде, чаще всего они хранятся в верхних слоях почвы в виде спор.

Зачастую у представителей КРС отек диагностируется после родовой деятельности, а также после различного рода травм, если вместе с почвой и испражнениями в раны проникает инфекция. На том участке, который пострадал от травмы, спустя двое-трое суток формируется опухоль. Она горячая на ощупь, болезненность отсутствует. Главной ее характеристикой является быстрое распространение. Она плотная. Появление ее сопровождается повышением температуры тела более 40 градусов.

Важно! Если развивается такая болезнь после тяжелой родовой деятельности, отмечается опухание наружных половых органов, появляются гнилостные выделения. Отек воспалительного генезиса переходит на весь участок промежности, брюшной полости и вымени.

Провоцирующие факторы

Чтобы правильно поставить диагноз, важно учитывать не только общую клиническую картину, но и предшествующие развитию болезни факторы. Было установлено, что развитие этой болезни обусловлено воздействием бактериальных спор в том участке, где была нарушена целостность эпидермиса или эпителия. Это касается тех участков кожного покрова, которые являются благоприятными для развития болезнетворных микроорганизмов — соединительные ткани, некротические очаги, мускулатура.

В преимущественном количестве болезнь наступала спустя две-три недели после отела. Причиной этого становились такие факторы:

- тяжелая родовая деятельность;

- задержка отхода последа;

- занесение инфекции при вмешательстве ветеринара.

В других случаях заболевание возникает после различных травм, при несоблюдении правил септики и антисептики во время проведения инъекций.

Повышенная температура тела у коровы

Клиническая картина

У заболевших животных отмечается острое течение воспалительного процесса. Это сопровождается следующей симптоматикой:

- подавленное состояние, вялость;

- утрата аппетита;

- учащение пульса;

- одышка, трудности с дыханием;

- посинение слизистых оболочек;

- увеличение лимфатических узлов;

- расстройство кишечника.

У 60% животных повышается температура тела, опухоль плотная. Если злокачественный отек развивается после отела, наблюдается гиперемия и опухоль в зоне половых органов, краснота слизистой оболочки влагалища, появление обильных выделений, которые обладают специфическим гнойным запахом. Иногда отек распространяется в область бедер, промежности, вымени, на участок крестца.

Период инкубации в среднем длится 2 дня. Первым признаком начинающегося заболевания является появлением болезненного и горячего на ощупь уплотнения. В дальнейшем оно становится холодным и малочувствительным. Продолжительность периода заболевания составляет не более трех суток.

Классификация

Есть три формы злокачественного отека:

- эмфизематозная;

- отечно-токсическая;

- смешанная.

При эмфизематозной форме отмечается обильная и быстрая газовая инфильтрация, которая появляется в пораженном участке, быстро распространяется в поврежденных местах и на здоровые ткани.

При отечно-токсической форме вначале возникает болезненная и горячая опухоль. Эпидермис гиперемирован и покрасневший. Спустя время, уплотнение становится холодным, утрачивается чувствительность.

Чаще всего диагностируется смешанная форма отека. Она характеризуется признаками предыдущих двух форм.

Патогенез

Когда споры болезнетворных микроорганизмов проникают в поврежденные или омертвевшие ткани, они начинают активное развитие. В процессе своей жизнедеятельности они выделяют определенные токсины. Более активное развитие и распространение микробов происходит в том случае, если в рану проникают инородные тела. Самое интенсивное развитие этих микроорганизмов происходит в тканях мышечной и соединительной системы, поскольку именно в этих структурах содержится большое количество питательных компонентов для этих микробов.

По мере распространения возбудителя в организме происходит нарастание в тканях процессов ферментативного расщепления белковых и углеводных структур, результатом становится образование аминокислот и газов. Выраженность такого процесса обусловлена разновидностью возбудителя.

Патологические процессы распространяются по организму вместе с током крови и лимфы, интенсивность их распространения зависит от интенсивности выделения токсинов. Под воздействием токсинов происходит нарушение доступа кислорода к тканям, вследствие чего появляется их цианоз. Повышается кровяное давление, нарушаются процессы в системе кроветворения, в результате чего развивается анемия.

Вместе с током кровяной жидкости токсины и анаэробные микроорганизмы распространяются по сосудистой и нервной системе. Вследствие этого происходит поражение печени, надпочечников. Летальный исход наступает при высокой интоксикации организма.

Вакцинация коровы

Иммунитет

Есть возможность создания активного и пассивного иммунитета. Для защиты животных от болезни проводят специальную вакцинацию. Используют моновалентные или поливалентные вакцины, которые изготавливаются на основе возбудителя заболевания. После проведенной вакцинации у животного сохраняется иммунитет примерно на полгода. После чего нужно провести повторную вакцинацию.

Диагностика

Диагноз устанавливают по симптоматике прижизненно либо посмертно, руководствуясь патологоанатомическими данными. Также для подтверждения диагноза берут мазок из поврежденного места.

Важно отличать это заболевание от карбункула крупного рогатого скота эмфизематозного генезиса. Также нужна дифференциальная диагностика от сибирской язвы. Если есть какие-либо сомнения, сразу назначается бактериологическое исследование биоматериала.

Особенности лечения

Лечение такого заболевания должно проводиться как можно быстрее, пока патологический процесс не успел распространиться по всему организму. Поэтому важно уделять тщательное внимание животным после родов, после травмы, при появлении любых подозрительных симптомов необходимо как можно раньше обращаться к ветеринарному доктору и проводить своевременное лечение.

Единственным правильным вариантом лечения является хирургическое вмешательство. Врач выполняет широкие продольные разрезы на поврежденном участке, разрезает подкожно-жировую клетчатку в участке уплотнения. Далее удаляется скопившаяся жидкость, омертвевшие участки тканей. Благодаря этому обеспечивается доступ кислорода в рану, анаэробные микроорганизмы прекращают свое активное развитие.

Важно! Рана обрабатывается перекисью водорода либо концентрированным раствором перманганата калия.

Далее назначается медикаментозная терапия:

- введение норсульфазола внутривенным путем;

- введение антибактериальных препаратов внутримышечно.

Зачастую врач назначает антибактериальные препараты, которые относятся к категории цефалоспоринов.

Профилактические мероприятия

Чтобы предупредить развитие опасного для жизни животных заболевания, необходимо придерживаться правил асептики и антисептики при выполнении различных манипуляций:

- оперативное вмешательство;

- кастрация;

- обрезание хвоста;

- обрезание ушей;

- снятие рогов;

- стрижка.

Все ранки нужно обрабатывать антисептическими препаратами, дабы избежать их загрязнения и развития патологического процесса в поврежденном участке. Важно придерживаться также правил личной гигиены. Чтобы предупредить развитие злокачественного отека, нужно обязательно выполнять антисептические обработки рук и инструментов, помогая животному во время родовой деятельности либо обрабатывая повреждения на коже.

Если роды у коровы слишком тяжелые, отхождение последа задерживается, врачом назначаются внутримышечные инъекции антибактериальных препаратов. Половые пути орошаются дезинфицирующими концентрированными средствами. Процедуры выполняются только после назначения доктора.

Те помещения, в которых находились больные животные, а также инвентарь и все предметы необходимо стерилизовать.

Источник