Отек головного мозга сдавление

Сдавление головного мозга — острая или хроническая компрессия тканей головного мозга, развивающаяся вследствие черепно-мозговой травмы, наличия в полости черепа объемного образования, гидроцефалии или отека мозга. В узком значении под сдавлением мозга понимают форму тяжелой ЧМТ. Клинически сдавление головного мозга проявляется тяжелыми общемозговыми симптомами вплоть до развития комы. Очаговые симптомы зависят от топических характеристик патологического процесса. Характерным, но не обязательным, признаком является наличие в клинике светлого промежутка. Основу диагностики составляет КТ и МРТ головного мозга. Лечение зачастую хирургическое, направлено на удаление образования, обусловившего сдавление, и устранение гидроцефалии.

Общие сведения

Сдавление головного мозга — это жизненно опасное состояние, возникающее вследствие компрессии церебральных тканей и прогрессирующего повышения внутричерепного давления. Компрессия приводит к некрозу и гибели мозговых клеток, что выражается формированием зачастую необратимого неврологического дефицита. В широком смысле сдавление головного мозга может отмечаться при многих патологических процессах, происходящих внутри черепной коробки. В узком смысле острое сдавление головного мозга понимается как одна из клинических форм тяжелой черепно-мозговой травмы.

По статистике около 5% ЧМТ протекает со сдавлением мозга. Летальность при тяжелой травме составляет от 30% до 50%, инвалидизация после ЧМТ доходит до 30%. Улучшение исходов ЧМТ и снижение летальности является важной задачей современной травматологии, неврологии и неотложной нейрохирургии.

Сдавление головного мозга

Причины сдавления головного мозга

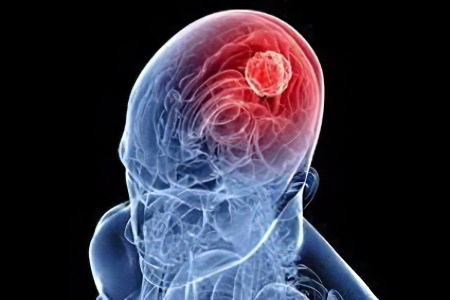

Вследствие ограниченного пространства внутри черепной коробки, любое объемное образование внутри черепа приводит к компрессии мозговых тканей. В роли подобного образования может выступать внутримозговая опухоль (глиома, астроцитома, аденома гипофиза и др.), опухоли мозговых оболочек, гематомы, скопление крови, излившейся в результате геморрагического инсульта, церебральная киста, абсцесс головного мозга. Кроме того, значительное повышение внутричерепного давления и компрессия головного мозга могут быть обусловлены выраженной гидроцефалией, отеком головного мозга.

Медленно растущие опухоли, кисты, постепенно нарастающая гидроцефалия, формирующиеся абсцессы вызывают хроническое сдавление головного мозга, при котором медленно усугубляющаяся компрессия дает возможность нейронам в определенной степени адаптироваться к возникшим патологическим условиям. Острое сдавление головного мозга при ЧМТ, отеке мозга, окклюзионной гидроцефалии, инсульте связано с быстрым нарастанием внутричерепного давления и приводит к массовой гибели мозговых клеток.

Острая компрессия мозга наиболее часто возникает в результате черепно-мозговой травмы. Ее самой распространенной причиной выступает посттравматическая гематома. В зависимости от места расположения она может быть суб- и эпидуральной, внутримозговой и внутрижелудочковой. Компрессия мозга бывает вызвана вдавлением осколков или внутричерепным накоплением воздуха (пневмоцефалией), происходящими при переломе черепа. В некоторых случаях сдавление головного мозга обусловлено нарастающей в объеме гигромой, которая образуется при клапанном надрыве твердой оболочки мозга и повреждении субарахноидальных цистерн, содержащих ликвор. Через дефект твердой мозговой оболочки происходит всасывание под нее цереброспинальной жидкости из субарахноидального пространства. Таким образом формируется субдуральная гигрома.

Симптомы сдавления головного мозга

Клиническая картина сдавления мозга зависит от этиологии, локализации сдавливающего образования, его размеров и скорости увеличения, а также от компенсаторных способностей мозга. Патогномоничным для большинства посттравматических гематом и гигром является наличие т. н. «светлого промежутка», когда пострадавший находится в сознании без проявления признаков тяжелого поражения мозга. Длительность светлого промежутка может варьировать от минут до 36-48 часов. Субарахноидальное кровоизлияние и формирование субдуральной гематомы могут сопровождаться светлым промежутком длительностью до 6-7 суток. При тяжелом поражении головного мозга (ушиб головного мозга тяжелой степени, аксональное повреждение) светлый промежуток, как правило, отсутствует.

Острое сдавление головного мозга обычно манифестирует многократной рвотой, постоянной интенсивной головной болью и психомоторным возбуждением с нарушением сна, иногда бредовым и/или галлюцинаторным синдромами. Позже возбуждение переходит в общее торможение, проявляющееся апатией, вялостью, заторможенностью. Происходит нарушение сознания, которое прогрессирует от сопора до комы. Разлитое торможение в ЦНС сопровождается дыхательными и сердечно-сосудистыми расстройствами, которые также обусловлены возникающим масс-эффектом. Последний представляет собой смещение церебральных структур по направлению к большому затылочному отверстию, происходящее из-за повышенного внутричерепного давления. Результатом является пролабирование и ущемление продолговатого мозга в затылочном отверстии с нарушением работы находящихся в нем центров, регулирующих дыхательную и сердечную деятельность.

Происходит расстройство ритма дыхания. Тахипноэ (учащение дыхания) достигает 60 в мин., сопровождается шумным вдохом и выдохом, наблюдается дыхание Чейна—Стокса. Постепенно уменьшается ЧСС, брадикардия доходит до 40 уд/мин. и ниже, значительно падает скорость кровотока, наблюдается артериальная гипертензия. В легких развивается застойная пневмония, отек легких. Аускультативно слышны множественные влажные хрипы. Кожа конечностей и лица становиться цианотичной. Температура тела поднимается до 40—41°С. Определяются менингеальные симптомы. В терминальной стадии появляется тахикардия, артериальная гипотония. Пульс становится нитевидным, появляются эпизоды апноэ (задержки дыхания), продолжительность которых растет.

Параллельно на фоне общемозговых симптомов возникают и усугубляются очаговые. Они всецело зависят от топики патологического процесса. На стороне очага возможны опущение верхнего века, диплопия, косоглазие, мидриаз, центральный лицевой парез (асимметрия лица, лагофтальм, «парусящая» щека), на противоположной стороне (гетеролатерально) — парезы, параличи, сухожильная гипо- или арефлексия, гипестезия. Могут отмечаться эпилептические приступы, горметонические судороги (пароксизмы мышечной гипертонии), тетрапарез, расстройства координации, бульбарный синдром (дизартрия, нарушения глотания, дисфония).

Диагностика сдавления головного мозга

В диагностике сдавления мозга невролог полагается на данные анамнеза и неврологического осмотра. Если в силу своего состояния пациент не может быть опрошен, по возможности проводят опрос родственников или лиц, находившихся рядом с пострадавшим в момент травмы и в период после нее. Неврологический статус может указывать на топику патологического процесса, однако не позволяет точно установить его характер. В случаях, когда сдавление головного мозга обусловлено ЧМТ, пациент должен быть осмотрен травматологом.

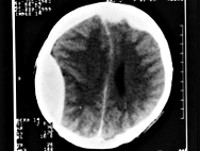

Перечень инструментальных методов диагностики должен быть ограничен только самыми необходимыми и экстренными исследованиями. Раньше он включал эхоэнцефалографию и люмбальную пункцию. Первая позволяла выявить масс-эффект — смещение серединного М-эхо, вторая — повышенное ликворное давление, наличие крови в цереброспинальной жидкости. Сегодня доступность методов нейровизуализации исключает необходимость проведения подобных исследований. В зависимости от показаний пациенту проводится МРТ или КТ головного мозга, а иногда — оба этих исследования. В экстренных ситуациях существенно сократить время проведения томографии позволяет спиральная КТ мозга.

КТ головного мозга дает возможность установить вид, расположение и размер внутричерепного образования, оценить степень дислокации церебральных структур и диагностировать наличие отека мозга. Перфузионная КТ позволяет оценить церебральную перфузию и кровоток, выявить вторичную ишемию. МРТ головного мозга более чувствительна в определении участков мозговой ишемии и очагов ушиба, направления дислокации мозговых тканей. Диффузионно-взвешенная МРТ дает возможность исследовать состояние проводящих путей мозга, установить степень их компрессии.

МРТ ГМ. Сдавление височной доли (зеленая стрелка) головного мозга объемным образованием (красная стрелка)

Лечение сдавления головного мозга

Выбор лечебной тактики осуществляется на основании клинических и томографических данных. Консервативная терапия включает дегидратационное и гемостатическое лечение, нормализацию гемодинамики, купирование дыхательных расстройств (при необходимости проведение ИВЛ), профилактическую антибактериальную терапию, при наличии судорог — противосудорожное лечение и т. п. Обязательно проводится мониторинг АД и внутричерепного давления.

Показания к хирургическому лечению определяет нейрохирург. К ним относятся: большой объем гематомы, дислокационный синдром, смещение церебральных структур более 5 мм, компрессия охватывающей мозговой цистерны, стойкое некупируемое увеличение внутричерепного давления более 20 мм рт. ст., окклюзионная гидроцефалия. В отношении гематом возможна транскраниальная или эндоскопическая эвакуация, при внутримозговой гематоме сложной локализации — ее стереотаксическая аспирация.

При сочетании посттравматической гематомы с размозжением тканей мозга, операцию дополняют удалением участков размозжения, что проводится с применением микрохирургической техники. При церебральном абсцессе производят его тотальное удаление, при опухоли — ее как можно более радикальное иссечение. При наличии гидроцефалии, причину которой не удается устранить, показано проведение шунтирующей операции (вентикулоперитонеального или люмбоперитонеального шунтирования).

Прогноз и профилактика

Сдавление головного мозга всегда имеет серьезный прогноз. Отмечена корреляция исходов сдавления с оценкой состояния пациентов по шкале Глазго. Чем ниже балы, тем выше вероятность летального исхода или перехода в вегетативное состояние — невозможность продуктивной ментальной активности при сохранении вегетативной и рефлекторной функции.

Среди выживших пациентов наблюдается высокий процент инвалидизации. Могут отмечаться тяжелые двигательные нарушения, эпиприступы, нарушения психики, речевые расстройства. В тоже время, благодаря современным подходам к диагностике и лечению удалось снизить показатели смертности и увеличить объем восстановления неврологического дефицита у пациентов со сдавлением мозга. Профилактика церебральной компрессии сводится к профилактике травматизма, своевременному и адекватному лечению внутричерепной патологии.

Источник

Содержание:

- Что такое отек головного мозга?

- Причины отека головного мозга

- Симптомы отека головного мозга

- Последствия отека головного мозга

- Отёк головного мозга у новорожденных

- Лечение отека головного мозга

Что такое отек головного мозга?

Отек головного мозга – это самое грозное осложнение любой внутричерепной патологии, заключающееся в диффузном пропитывании мозговых тканей жидкостью из сосудистого пространства. Независимо от первопричины и локализации заболевания, об отеке мозга говорят только тогда, когда имеются симптомы общего характера, говорящие о вовлечении в патологический процесс всего мозга, а не только отдельных его частей. Подобные изменения не зря относят к разряду тяжелейших осложнений, ведь они представляют собой непосредственную угрозу жизни.

Патогенетической основой отека мозга становятся тяжелые декомпенсированные микроциркуляторные нарушения внутри мозговых тканей. Они начинают появляться в том участке мозга, где имеется патологический очаг. Если первичное заболевание слишком тяжелое или не поддается лечению, возникает сбой механизмов ауторегуляции сосудистого тонуса, что заканчивается их паралитическим расширением. Эти изменения очень быстро распространяются на окружающие здоровые участки мозга, что приводит к диффузному расширению мозговых сосудов и повышению гидростатического давления в них. Сочетание неполноценности сосудистой стенки с повышенным давлением на нее приводит к тому, что жидкие компоненты крови не в состоянии удержаться в сосудистом просвете и пропотевают сквозь сосудистую стенку, пропитывая ткани мозга.

Отечность любых тканей в организме – это вполне закономерное и частое явление, не вызывающее особых проблем. Но не в случае с отеком мозга, который находится в ограниченном пространстве. Мозг не может и не должен увеличивать свой объем, в связи с тем, что черепная коробка очень плотная, и не сможет расшириться под давлением увеличенных мозговых тканей. Возникает состояние, при котором мозг оказывается сдавленным в узком пространстве. Это и несет самую большую опасность, так как усугубляет ишемию нейронов и усиливает прогрессирование отека. Этому также способствуют повышение содержания углекислого газа на фоне снижения кислорода, падение онкотического и осмотического давления плазмы вследствие снижения содержания белка и перераспределения электролитов крови.

Микроциркуляторные нарушения – центральное звено патогенеза отека мозга. Они проявляются тем, что каждая его клетка переполняется жидкостью и увеличивает свои размеры в несколько раз. В ограниченном пространстве черепной коробки это приводит к нарушению метаболизма и утрате функций головного мозга.

Причины отека головного мозга

Поскольку головной мозг относится к тканям с усиленным кровоснабжением, вызвать расстройства микроциркуляции, переходящие в отек мозга, достаточно просто.

Вероятность этого тем больше, чем более обширен очаг первичного поражения, которым могут оказаться:

Нарушения мозгового кровообращения в виде ишемического или геморрагического инсультов;

Кровоизлияния в желудочки и ткани мозга;

Раковые опухоли внутричерепной локализации (глиобластома, менингиома, астроцитома);

Метастазы в мозг злокачественных опухолей любой локализации;

Переломы костей свода черепа с повреждением мозга;

Менингит и менингоэнцефалит;

Перелом основания черепа;

Внутричерепные посттравматические гематомы;

Диффузное аксональное повреждение и ушиб мозга;

Тяжелые интоксикации и отравления (алкоголь, токсические соединения и химикаты, нейропаралитические яды);

Декомпенсированная печеночно-почечная недостаточность;

Любые оперативные вмешательства на тканях мозга;

Анасарка на фоне сердечной недостаточности, анафилактических реакций аллергического типа.

Как видно из этого списка причин, спровоцировать отек мозга способны не только внутричерепные факторы. Иногда это грозное осложнение становится следствием общих изменений в организме, которые происходят в микроциркуляторном русле всех органов и тканей и вызваны внешними и внутренними патогенными факторами. Но если отек других органов очень редко приводит к тяжелым последствиям, то отек мозга практически всегда заканчивается печально.

Однозначно указать, где грань, и почему происходит переход локальной отечности в очаге поражения в общий отек мозга, очень тяжело. Все зависит от многих факторов, среди которых могут быть возраст, пол, сопутствующие заболевания, локализация и размеры первичного патологического процесса в мозге. В некоторых случаях даже небольшие повреждения способны вызвать молниеносный отек мозга, в то же время даже массивное разрушение участков мозга иногда ограничивается преходящим или транзиторным отеком.

Симптомы отека головного мозга

Клиническая картина отека головного мозга состоит из общемозговых и очаговых симптомов. Их чередование и последовательность присоединения друг к другу зависят от первопричины отека мозга. В этом отношении можно выделить молниеносные и постепенные формы заболевания. Во втором случае есть хоть какое-то время для предупреждения дальнейшего прогрессирования заподозренного отека мозга, а в первом все, что остается – это бороться за жизнь больного и по возможности замедлять прогрессирование патологического процесса.

Симптомы отека мозга могут быть такими:

Помрачение сознания. Этот симптом имеет место всегда. Его выраженность может быть разной: от стопора до глубокой мозговой комы. Прогрессирование отека мозга сопровождается нарастанием обморочного состояния и его глубины;

Головная боль. На нее могут пожаловаться только те, у кого причиной отека мозга становятся хронические или нарастающие в динамике острые заболевания головного мозга при условии сохранения сознания;

Положительные менингеальные симптомы. Особенно настораживать должно их появление на фоне усугубления общего состояния больного и расстройств сознания;

Очаговые симптомы поражения мозга. Они могут регистрироваться только на этапе появления отека в виде нарушений движений конечностей или паралича половины тела, речевыми и зрительными расстройствами, галлюцинациями, проявлениями нарушений координации движений. Но классический отек мозга отличается тем, что все эти функции не возможны вообще. Больной, находясь в бессознательном состоянии, не способен ни на какие элементы высшей нервной деятельности;

Судорожный синдром. Очень часто на фоне прогрессирования отека мозга появляются кратковременные судороги, которые затем сменяются полной атонией мышц;

Падение артериального давления и нестабильность пульса. Очень грозные симптомы отека мозга, говорящие о его распространении на мозговой ствол, в котором расположены самые главные нервные центры жизнеобеспечения организма;

Пароксизмальные типы дыхания. Как и сердечные нарушения, отражают поражение важных структур ствола мозга, в частности, дыхательного центра;

Признаки разобщения коры головного мозга от подкорковых центров (плавающие глазные яблоки, расходящееся косоглазие).

Отек мозга – это критическое состояние! Большинство его случаев характеризуется прогрессивным ухудшением общего состояния больных, нарастанием глубины нарушения сознания, утратой всех способностей высшей нервной деятельности и двигательно-моторной активности!

Последствия отека головного мозга

Как одно из критических состояний, отек мозга очень часто заканчивается гибелью больного. Возникновение отека знаменует либо декомпенсированные изменения в организме общего характера, либо практически несовместимые с жизнью повреждения мозговой ткани. Все это делает отек мозга крайне непредсказуемой патологией, которая может не среагировать улучшением на проводимое лечение. Среди всех возможных исходов отека головного мозга можно выделить всего три.

Прогрессирование отека с трансформацией в набухание мозга и летальный исход

Подобный сценарий, к сожалению, встречается в половине случаев отека мозга любого происхождения. Опасность ситуации в том, что при прогрессировании отечности происходит критическое накопление жидкости в мозговых тканях. Это вызывает их выраженное набухание и увеличение в объемах. Пока в полости черепа будет пространство для заполнения отечными клетками, состояние больных остается относительно стабильным. Но как только свободное пространство будет заполнено, наступает сдавление мозга. По мере прогрессирования отека происходит перемещение плотных структур мозга в более мягкие, что называют дислокацией. Типичный её вариант – это вклинивание миндалин мозжечка в ствол мозга, что заканчивается остановкой дыхания и сердцебиения.

Полная ликвидация отека без последствий для головного мозга

Такой вариант развития событий очень редок и возможен только при возникновении отека мозга у молодых соматически здоровых людей на фоне интоксикации алкоголем или другими токсическими для мозга соединениями. Если такие пациенты вовремя будут доставлены в специализированные токсикологические или общереанимационные отделения, а доза токсинов окажется совместимой с жизнью, то отек мозга будет купирован и не оставит никаких патологических симптомов.

Ликвидация отека головного мозга с инвалидизацией больного

Второй по частоте исход данного заболевания. Возможен у больных с менингитами, менингоэнцефалитами средней степени тяжести, а также при черепно-мозговых травмах в виде небольших, вовремя диагностированных и прооперированных внутричерепных гематом. Иногда неврологический дефицит настолько минимальный, что не вызывает никаких визуальных проявлений.

Отёк головного мозга у новорожденных

Взаимоотношения тканей мозга с полостью черепа у новорожденных построены совсем иначе, чем у взрослых. Это связано с особенностями развивающегося организма и возрастными изменениями нервной системы. У новорожденных отек мозга характеризуется молниеносным течением в связи с несовершенством регуляции сосудистого тонуса, ликвородинамики и поддержания внутричерепного давления на стабильном уровне. Единственное, что спасает новорожденного – это особенности соединений костей черепа, которые представлены либо мягкими хрящевыми перемычками, либо находятся на расстоянии друг от друга (большой и малый роднички). Если бы не эта анатомическая особенность, любой крик ребенка мог бы закончиться развитием сдавления мозга и его отека.

Причины возникновения

У новорожденных причинами отека головного мозга могут стать:

Внутриутробная гипоксия любого происхождения;

Тяжелые роды и родовая травма;

Врожденные пороки развития нервной системы;

Внутриутробные инфекции;

Менингит и менингоэнцефалит в результате инфицирования в родах или после них;

Врожденные опухоли и абсцессы головного мозга.

Симптомы отека головного мозга у новорожденных

Заподозрить отек мозга у новорожденного можно на основании таких проявлений:

Беспокойство и сильный крик;

Заторможенность и сонливость;

Отказ от груди;

Напряжение или набухание большого родничка в спокойном состоянии ребенка;

Рвота;

Судорожные припадки.

Характерно очень быстрое нарастание симптомов и прогрессивное ухудшение общего состояния ребенка. Во многих случаях отеки мозга у новорожденных не подлежат обратному развитию и заканчиваются летальным исходом.

Наличие у новорожденного факторов риска по развитию отека мозга являются поводом для диспансерного наблюдения у узких специалистов. Такой ребенок обязательно должен осматриваться детским неврологом для исключения любых признаков внутричерепной патологии. Мамы должны быть очень внимательны на протяжении месяца после родов и реагировать на любые изменения в поведении ребенка!

Лечение отека головного мозга

Диагноз отек мозга, независимо от его происхождения, подразумевает госпитализацию больного исключительно в реанимационное отделение. Это связано с наличием непосредственной угрозы жизни и с необходимостью искусственного поддержания основных жизненных функций в виде дыхания и кровообращения, что возможно только при наличии соответствующей аппаратуры.

Комплекс лечебно-диагностических мероприятий должен включать в себя такие направления:

Борьба с имеющимся отеком мозга и его прогрессированием;

Уточнение причины отека мозга и их устранение;

Лечение сопутствующих проявлений, которые усугубляют состояние больных.

Дегидратационная терапия

Подразумевает выведение из тканей избыточного количества жидкости. Достичь этой цели можно путем применения таких препаратов:

Петлевые диуретики – трифас, лазикс, фуросемид. Их доза должна быть очень высокой, что необходимо для создания большой концентрации и быстрого наступления мочегонного эффекта;

Осмотические диуретики – манит. Назначается первым. После его инфузий рекомендуется введение петлевых диуретиков. Такое комбинирование препаратов окажет максимальный дегидратационный эффект;

L-лизина эсцинат. Препарат не обладает мочегонным эффектом, но прекрасно выводит жидкость из тканей, уменьшая признаки отека;

Гиперосмолярные растворы – магния сульфат 25%, глюкоза 40%. Кратковременно повышают осмотическое давление плазмы, усиливая мочегонные эффекты диуретиков. Дополнительно снабжают ишемизированные мозговые клетки питательными веществами.

Адекватная оксигенация и улучшение метаболизма мозга

Достигаются путем:

Инстилляций увлажненного кислорода или искусственной вентиляции легких;

Местной гипотермии путем обкладывания вокруг головы емкостей, заполненных льдом;

Введения препаратов, улучшающих обменные процессы в пораженных клетках мозга (актовегин, мескидол, цераксон, кортексин);

Глюкокортикоидные гормоны. Их действие заключается в мембраностабилизиции пораженных клеток и укреплении ослабленной сосудистой стенки микроциркуляторного русла.

Устранение причины и сопутствующих симптомов

Отек мозга в большинстве случаев сопровождается различными мозговыми и внемозговыми проявлениями, которые стали его причиной или следствием.

Поэтому обязательно мониторятся и корригируются:

Состояние сердечной деятельности;

Признаки интоксикации и её последствия;

Повышение температуры тела, которая усугубляет отек мозга.

Повлиять на причину отека мозга можно только после её точного установления. Потенциально полезными для устранения причин могут оказаться:

Антибактериальная терапия препаратами, обладающими высокой проникающей способностью в отношении гематоэнцефалического барьера (цефуроксим, цефепим);

Выведение токсических соединений из организма;

Удаление операбельных опухолей внутричерепной локализации, но только после стабилизации состояния больного;

Ликвородренирующие операции, заключающиеся в создании обходных путей ликвора, что снизит внутричерепное давление и уменьшит опасность отека мозга.

Решение проблем, связанных с отеком мозга – нелегкая задача. Заниматься её решением должны исключительно профессионалы.

Автор статьи: Соков Андрей Владимирович | Невролог

Образование:

В 2005 году пройдена интернатура в в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова и получен диплом по специальности «Неврология». В 2009 году окончена аспирантура по специальности «Нервные болезни».

Наши авторы

Источник