Отек головного мозга при менингококковой инфекции

ПАТОГЕНЕЗ повреждение клеток, повышение проницаемости сосудов, активация гуморальной эффекторной системы, нарушение биоэнергетики. Так, менингококк и его токсины, попадая в организм, оказывают повреждающее действие на мембраны клеток, вызывают деструкцию их фосфолипидной основы. Дестабилизация мембран клеток приводит к нарушению свойств мембранно-связанных ферментов, следствием чего является повреждение калиево-натриевого насоса с развитием отека головного мозга.

КЛИНИКА:

| Симптомы | I | II | III |

| Нервная система | Прекома | Среднемозговая кома | Кома стволовая или терминальная |

| Сознание | Сохранено, сомнолентность | Отсутствует | Отсутствует |

| Судороги | Тремор, единичные приступы | Клонико-тонические, серии приступов | Редкие, тонические |

| Мышечный тонус | Двигательная заторможенность | Повышен, двигательный автоматизм | Снижен, двигательная активность отсутствует |

| Сухожильные рефлексы | Повышены или нормальные | Повышены | Арефлексия |

| Менингеальные симптомы | Положительные | Резко положительные | Отсутствуют |

| Очаговые симптомы | Отсутствуют | Поражение ЧМН (нистагм, косоглазие) | Угнетение жизненно важных рефлексов |

| Температура тела | 38,5-39 оС | 40 оС | 40 оС или ниже нормы |

| РПК | Iстепени | I-IIстепени | II-IIIстепени |

| Дыхательная недостаточность | Гипервентиля-ционная | Гипервентиля-ционная или шунтодиффузная | Гиповентиля-ционная, апноэ, патологический тип дыхания |

| Диурез | Снижен на 1/3 | Снижен на 1/2 | Снижен на 2/3, анурия |

| Мочеиспускание | Нормальное | Задержка | Непроизвольное |

| КЩС крови | Респираторный алкалоз | Респираторный алкалоз или субкомпенсированный метаболический ацидоз | Декомпенсированный дыхательный алкалоз или декомпенсирован-ный метаболический ацидоз |

| ДВС-синдром | I стадия | I стадия | I-II стадия |

ДИАГНОСТИКА:

· Бактериологический метод – слизь из носоглотки, кровь, ликвор

· Бактериоскопия мазка «толстой капли» крови, осадка ликвора

· Серологические методы: ИФА, РНГА

· Экспресс-диагностика: непрямой метод флуоресцирующих антител, реакция коагглютинации, РТГА сантительными эритроцитарными диагностикумами

· Доказательная диагностика: ПЦР ликвора, крови

· Общеклинические исследования: ОАК, ОАМ, биохимия крови и др.

· Консультация специалистов: окулиста (глазное дно), ЛОР-врачаневролога

· НСГ, РКТ головного мозга, допплерография и т.п.

ЛЕЧЕНИЕ:

ОГМ2: госпитализация в реанимацию, оксигенотерапия, Противосудорожная терапия в/в болюсное введение диазепама 0,3мг/кг. Инфузионная терапия: в/в болюсное введение 20% р-ра манитола. Затем капельно 10% р-р альбумина или свежезамороженная плазма. В течение первого часа даётся лазикс для усиления дегидратации, но параллельно осуществляется регидратационная терапия. Глюкозо-солевые растворы 3:1. Во время инфузии после введения каждых 150-200мл жидкости болюсно вводится 2.4% эуфиллин 4-7мг/кг. Общий объем жидкости – 75% физиологич.потребности. При расстройстве гемодинамики в/в струйно допамин 3-5мкг/кг. Ингибиторы протеаз: контрикал 600ед/кг/сут. АБ – цефотаксим 100мг/кг. Противоменингококковая плазма.

28. Инфекционно-токсический шок при менингококковой инфекции. Патогенез. Клиника. Диагностика. Этапное лечение. Неотложная помощь.

ПАТОГЕНЕЗ МИ:

1. Эндотоксин

2. Клетка-мишень

• Дестабилизация клеточных мембран

• Расстройства микроциркуляции

• Каскад коагуляции

• Цитокиновый каскад

3. Изменение внутричерепного гомеостаза

• Воспаление головного мозга и оболочек

• Отек ГМ

4. Симптомы менингококцемии

• ИТШ

• Полиорганная недостаточность

КЛИНИКА:

| Симптомы | I | II | III |

| Нервная система | Прекома: ирритативная фаза | Прекома: сопорозная фаза | Прекома: сопорозная фаза. Кома. |

| Температура | 38,5-39 оС | 39-40 оС | Гипотермия |

| Геморрагичес-кая сыпь | Мелкая, обильная | Крупная, полимор-фная с некрозом | Обильная, сливная |

| Кровоизлияния в слизистые оболочки | Единичные, в слизистую оболочку глаз | Множественные, в слизистую оболочку глаз | Множественные, в т.ч. и во внутренние органы |

| РПК | Iстепени | I-IIстепени | II-III степени |

| Окраска кожи | Бледная | Бледная, мрамор-ность ограничена | Серо-цианотичная, мраморность, гипостазы |

| Цианоз | Ногтевых лож | Акроцианоз | Тотальный цианоз |

| Частота пульса | Умеренная тахикардия | Резкая тахикардия | Тахи- или брадикардия |

| АД макс.,мм рт. ст. | Нормальное или повышено | Снижено умеренно | Резко снижено |

| АД мин.,мм рт. ст. | Нормальное | Снижено умеренно | Снижено до 0 |

| Дыхательная недостаточность | Гипервентиля-ционная | Шунтодиффузная | Гиповентиля-ционная |

| Диурез | Снижен на 1/3, олигурия | Снижен на 1/2, олигурия | Снижен на 2/3, анурия |

| КЩС крови | Компенсирован-ный метаболический ацидоз | Субкомпенсиро-ванный метаболи-ческий ацидоз | Декомпенсир. метабол. ацидоз |

| ДВС-синдром | Гипер-или гипокоагуляция | Гипокоагуляция(коагулопатияпотребления) | Гипокоагуляция(стадия патологического фибринолиза) |

ДИАГНОСТИКА:

· Бактериологический метод – слизь из носоглотки, кровь, ликвор

· Бактериоскопия мазка «толстой капли» крови, осадка ликвора

· Серологические методы: ИФА, РНГА

· Экспресс-диагностика: непрямой метод флуоресцирующих антител, реакция коагглютинации, РТГА сантительными эритроцитарными диагностикумами

· Доказательная диагностика: ПЦР ликвора, крови

· Общеклинические исследования: ОАК, ОАМ, биохимия крови и др.

· Консультация специалистов: окулиста (глазное дно), ЛОР-врачаневролога

· НСГ, РКТ головного мозга, допплерография и т.п.

ЛЕЧЕНИЕ:

Стартовая терапия ИТШ 2ст требует болюсного введения р-ра Рингера или физ р-ра, затем реополиглюкина. При отсутствии эффекта через 30мин начинают микроструйное введение допамина или адреналина до стабилизации гемодинамики. В течение первых 6часов лечения для стабилизации состояния требуется не менее 40-60мл/кг инфузата. При отсутствии признаков гипоперфузии темп введения растворов снижается.

Date: 2016-07-22; view: 818; Нарушение авторских прав

Источник

Менингококковая инфекция – инфекционная болезнь, совмещающая целую группу заболеваний, которые имеют разнообразные клинические проявления: от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита. Объединяет их то, что все они вызываются менингококками, которые переносятся воздушно-капельным путем. Менингококковая инфекция представляет опасность, так как широко распространена, скоротечна, может вызывать тяжелые осложнения и привести к летальному исходу.

Общие сведения

Менингококковая инфекция – инфекционное заболевание, имеющее типичные клинические проявления в виде поражения слизистой оболочки носоглотки. Для этой болезни характерно распространение процесса, что приводит к специфической септицемии и гнойному лептоменингиту. Менингококковая инфекция распространилась по всем странам мира, в которых наблюдаются как спорадические случаи, так и эпидемические вспышки, бывают и эпидемии. Самое большое распространение менингококковая инфекция получила в странах Центральной Африки, Южной Америки, в Китае. Вспышки этого заболевания часто возникают там, где большая скученность населения сочетается с антисанитарными условиями обитания.

В нашей стране заболеваемость менингококковой инфекцией стабилизировалась и в среднем держится на уровне 5 на 100 тысяч населения. Как показывает географический анализ, есть несколько неблагополучных зон, где показатель заболеваемости более высок. Это, в первую очередь, дальневосточные области, расположенные рядом с границей Китая и Монголии. Другой регион, который дает стабильно высокий уровень заболеваемости – Мурманская и Архангельская области.

Менингококковая инфекция

Этиология и патогенез

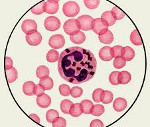

Возбудителем менингококковой инфекции является менингококк Neisseria meningitidis. Это грамотрицательный диплококк, не имеющий жгутиков и капсул и не образующий спор. Менингококки хорошо видны на окрашенных анилиновыми красками препаратах из чистой культуры. Они располагаются парно, как два боба, обращенных друг к другу вогнутой поверхностью. Оптимальная температура для роста менингококков – 37 °С. Во внешней среде они малоустойчивы, быстро погибают при воздействии солнечных лучей, дезинфицирующих средств, при высыхании и понижении температуры до 22 °С. Различают несколько серологических типов менингококков, основными из которых считаются четыре: А, B, C, D.

В результате воздушно-капельного механизма распространения инфекции менингококки проникают в носоглотку, полость рта, верхние дыхательные пути здоровых людей, затем гематогенным путем начинают распространяться в организме. В патогенезе менингококковой инфекции решающую роль играет комбинация процессов токсического и септического характера с присоединившимися аллергическими реакциями.

Заражение менингококковой инфекцией

Единственный источник возбудителя менингококковой инфекции — человек с клинически выраженными признаками болезни, а также носитель менингококков. Путь передачи менингококков — аспирационный. Распространение инфекции происходит при разговоре, чиханье, кашле, когда с капельками слизи возбудители попадают в окружающее больного воздушное пространство. Способствует заражению тесный контакт между людьми, особенно в закрытом помещении.

Менингококковая инфекция характеризуется некоторой сезонностью. Число заболевших в сырое и холодное время года увеличивается, достигая пика в марте-мае. Для менингококковой инфекции типичны периодические подъемы заболеваемости, имеющие интервалы в 10-15 лет. Болезнь может поражать людей практически любого возраста, но преимущественно болеют дети. Они составляют почти 70% от общего количество всех больных. Большое значение в развитии менингококковой инфекции имеет ослабленная иммунная система человека.

Классификация

Соответственно клинической классификации менингококковую инфекцию делят на локализованную и генерализованную. К локализованным формам относят менингококконосительство, острый назофарингит и изолированную менингококковую пневмонию. Генерализованные формы: острая и хроническая менингококкемия, менингококковый менингоэнцефалит, менингококковый менингит. Существуют редкие формы: менингококковый артрит или полиартрит, менингококковый эндокардит и иридоциклит. Частое распространение получили смешанные формы менингококковой инфекции.

Симптомы менингококковой инфекции

Инкубационный период при менингококковой инфекции длится от 1 до 10 дней, в среднем 2-3 дня. При менингококконосительстве чаще всего состояние здоровья не нарушается. Обычно болезнь начинается остро, однако у некоторых больных бывает продромальный период: слабость и потливость, головная боль и небольшое повышение температуры.

Менингококковый острый назофарингит может иметь субклиническое течение, когда отсутствуют клинические симптомы. Также он может протекать в легкой, среднетяжелой и тяжелой форме. Чаще всего встречается легкая форма назофарингита со слабой интоксикацией и субфебрильной температурой. При среднетяжелой форме температура повышается до 38-38,5 °С. У больных наблюдается такая симптоматика общей интоксикации, как головная боль и головокружение, слабость и разбитость. Наряду с этими симптомами дополнительно возникают першение и боли в горле, заложенность носа и небольшие слизисто-гнойные выделения, изредка сухой кашель. Кожные покровы обычно сухие и бледные. Тяжелое течение назофарингита проявляется высокой температурой, которая достигает 39 °С и более. Кроме головной боли наблюдается рвота, часто присоединяются менингеальные симптомы. Назофарингит нередко может предшествовать развитию генерализованных форм заболевания.

Менингококковый менингит обычно начинается остро с озноба и повышения температуры до 38-40 °С. Общее состояние больного резко ухудшается. Основной жалобой являются сильнейшие головные боли, отмечается светобоязнь. Быстро появляются и прогрессируют менингеальные симптомы. Отмечается ригидность затылочных мышц, положительный симптом Кернига и другие. Характерны двигательное беспокойство, гиперемия лица, горячая на ощупь кожа, красный дермографизм, иногда наблюдается гиперестезия кожи. Больной занимает в постели вынужденную позу, для которой характерно запрокидывание назад головы и подтягивание ног к животу.

При менингококковом менингите может наступить расстройство сознания и психические нарушения. Возможны бред, возбуждение, галлюцинации или адинамия, заторможенность, сопор, даже кома. У детей часто возникают судороги, иногда гиперкинезы. У большинства больных отмечается угнетение или усиление периостальных и сухожильных рефлексов, а также их неравномерность, происходит поражение черепных нервов. Может развиться гнойный лабиринтит, который приводит к полной потере слуха. Реже бывает неврит зрительного нерва.

Менингококкемия представляет острый менингококковый сепсис, для которого типично острое начало, высокая лихорадка, ряд септических явлений, в том числе значительные изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы, раннее появлением сыпи и тяжелое течение. Сыпь появляется чаще на туловище и нижних конечностях в виде розеолезных и папулезных элементов интенсивно-розового или слегка синюшного оттенка. Кроме того, на коже бывают разной величины геморрагические элементы и звездчатые красные пятна, переходящие в некроз.

При менингококкемии отмечаются кровоизлияния в конъюнктивы, склеры и слизистые оболочки носоглотки. У больных могут наблюдаться носовые, маточные, желудочные кровотечения, субарахноидальные кровоизлияния, микро- и макрогематурия. В отдельных случаях возникают артриты и полиартриты. Тяжелая менингококкемия у взрослых часто сочетается с менингитом.

Менингококковый менингоэнцефалит характеризуется судорогами и нарушением сознания уже с первых дней болезни, нередко появляются зрительные или слуховые галлюцинации. Для него типичны ранние параличи и парезы.

Осложнения

Диагноз менингококковой инфекции

Чтобы поставить правильный диагноз, необходимо изучить клиническую картину заболевания. Принимают во внимание также эпидемиологические данные, анамнез, результаты лабораторных исследований крови и цереброспинальной жидкости, взятой путем люмбальной пункции. При подозрении на менингококконосительство или менингококковый назофарингит проводят бактериологическое исследование слизи, которую собирают с задней стенки глотки. Используют также иммунологические методы.

Дифференциальный диагноз следует проводить с другими заболеваниями. Назофарингит дифференцируют с острыми вирусными инфекциями, ангиной, фарингитом. Смешанную форму менингококковой инфекции и менингококкемию сравнивают с другими инфекционными болезнями. Менингококковый менингит дифференцируют с гнойными менингитами другой этиологии.

Лечение менингококковой инфекции

При менингококковой инфекции необходима ранняя госпитализация в специализированные отделения инфекционной больницы. При развитии осложнений больных определяют в отделение реанимации. В случаях выраженной интоксикации, лихорадки назначают антибиотики. В тяжелых случаях проводят противошоковые мероприятия, дегидратационную и дезинтоксикационную, противосудорожную терапию. Назначают анальгетики, применяют кортикостероиды, оксигенотерапию, искусственную вентиляцию легких и другие средства. По показаниям используют витамины, ноотропные препараты и сердечные гликозиды. Выписка из стационара может быть произведена после исчезновения клинических симптомов, при наступлении выздоровления и отсутствии в бактериологических исследованиях слизи из зева и носа менингококков.

В большинстве случаев при своевременном лечении менингококковой инфекции прогноз благоприятен. По статистике летальные исходы возможны при таких осложнениях, как отек и набухание головного мозга, инфекционно-токсический шок. Остаточные явления встречаются у пациентов, лечение которых было начато только в поздние сроки заболевания. Могут быть функциональные нарушения нервно-психической деятельности. Пациентам, перенесшим менингококковую инфекцию показано амбулаторное наблюдение и долечивание у невролога.

Профилактика менингококковой инфекции

Важно вовремя поставить диагноз больным с разными видами менингококковой инфекции и госпитализировать их. Противоэпидемическими мерами является выявление носителей инфекции и проведение им санации носоглотки. Большое значение для профилактики имеет повышение иммунитета людей. За теми, кто был в контакте с больным, устанавливается медицинское наблюдение и проводится бактериологическое обследование. По показаниям осуществляется вакцинация комплексной полисахаридной вакциной против менингококков серологических групп А и С, иммунитет от которой сохраняется в течение 3-5 лет. Повторную иммунизацию при угрозе эпидемии можно проводить через три года.

Источник

1.

Кубанская государственная медицинская

академия

ОТЕК МОЗГА

у больных

менингоэнцефалитами,

менингококковой

инфекцией, малярией

Студентка 1 группы 5 курса

лечебного факультета

Саранская Дина Юрьевна

2.

Отёк и набухание головного мозга

избыточное накопление жидкости в

мозговой ткани, клинически

проявляющееся синдромом повышения

внутричерепного давления (ВЧД);

Реактивное состояние, развивается

вторично, в ответ на любое

повреждение мозга.

Для отека мозга характерно накопление

увеличение объема воды внутри клеток,

прежде всего глиальных. В связи с этим и

гоаорят «набухание головного мозга».

3.

Степени внутричерепной гипертензии:

I – от 15-20 мм рт.ст.

II – 20-40 мм рт.ст.

III – от 40 мм рт.ст.

4.

Малярия

ПАТОГЕНЕЗ

Поражение ЦНС встречается

только при тяжелых

первичных формах

тропической малярии.

Причина — гипоксия ткани мозга.

Она обусловлена

недостаточностью кислородотранспортной

функции инфицированных эритроцитов, с

образованием в мелких сосудах головного

мозга ”паразитарных тромбов” и наличием

кровоизлияний в белое вещество мозга.

5.

Менингиты

Менингиты сопровождаются:

1. повышенной продукцией СМЖ и

развитием ВЧГ;

2. повышением проницаемости ГЭБ;

3. токсич.поражением вещества мозга;

4. нарушением мозгового

кровообращения, (особенно

микроциркуляции);

5. нарушением ликвородинамики;

6. И как следствие — гипоксией мозга.

6.

Менингиты

Этому способствует распространение

воспалительного процесса на желудочки и

вещество мозга, что в особенности

свойственно гнойным менингитам.

При вирусных менингитах явления

отека мозга менее выраженны, но

вещество мозга также вовлекается в

патологический процесс. При этом

появляется очаговая неврологическая

симптоматика.

7.

ПАТОГЕНЕЗ

В патогенезе играют роль факторы:

Сосудистый, Циркуляторный, Тканевой

Сосудистый фактор — нарушение

проницаемости сосудов, повреждение

клеточных мембран (проникновение

белка и других компонентов плазмы в

ткань мозга.

Как следствие, происходит повышение

осмолярности межклеточной жидкости

(и вода стремится идти из сосудов в

ткань)

8.

ПАТОГЕНЕЗ

Циркуляторный фактор

Факторы воспаления

вызывают расширение

артерий головного мозга,

становятся причиной значительного

увеличения давления в его

капиллярах.

Происходит фильтрация воды из них в

межклеточное пространство, в

результате повреждаются ткани.

9.

Тканевой фактор

ПАТОГЕНЕЗ

●Мозг увеличивается в объёме

(набухание) при ограниченном

внутричерепном пространстве –

сдавление мозга;

● ОГМ повышает ВЧД — снижение

церебрального перфузионного давления

(разница между АД и ВЧД);

● Развивается нарушение мозгового

кровообращения (ишемия мозга);

В итоге — метаболизм ткани мозга

переключается на анаэробный тип.

10.

КЛИНИКА отека мозга вторична.

Патогномоничных признаков нет.

Наряду с признаками инфекционной болезни

(повышение температуры сыпь, нарушение

стула, менингеальный синдром и т.д), при

развитии отека мозга:

Симптомы раздражения мозговых оболочек

уисиливаются, а также проявляются

симптомы

поражения вещества головного мозга,

очаговые и стволовые симптомы

11.

Следует помнить,

что на ранних стадиях ОНМ

может протекать бессимптомно.

Характерно:

● Углубление нарушений сознания;

● Усиление распирающей головной боли;

● Появление рвоты, психомоторного

возбуждения, брадикардии, повышение

АД;

● Усиление очагового неврологического

дефицита

● При дегидратационной терапии уровень

сознания меняется волнообразно

12.

● Cтволовые симптомы: поражение

глазодвигательных нервов (расширение

зрачков и снижение зрачковых реакций),

парез или паралич взора вверх и др.;

● При сдавлении задней мозговой артерии

могут возникнуть нарушение зрения

или гомонимная гемианопсия;

● В случаях выраженной дислокации мозга

развиваются децеребрационная

ригидность, гемипарез, вестибулярные

расстройства, брадикардия, дисфагия;

● Возможна остановка дыхания,

нарушения сознания, вплоть до комы.

13.

14.

15.

16.

1. Неврол.обследование

ОБСЛЕДОВАНИЕ

(очаговые симптомы)

2. КТ — снижение плотности мозгового

вещества; можно оценить степень

выраженности отека, его

распространенность.

3. Исследование глазного дна застойные изменения дисков зр.

нервов при длительной ВЧГ

4. МРТ — области гипергидратации

мозгового вещества.

5. Анализ крови (посев, серологические

реакции, ПЦР), анализ СМЖ — для

выяснение причин отечного состояния

17.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОНГМ:

1. Облегчение венозного оттока (снижение ВЧ

— возвышенное положение

головного конца кушетки, разогнутый шейный

отдел позвоночника,Оксигенотерапия.

2. Купирование судорожного синдрома

3. Дегидратация

4. Дезинтокация

5. Нормализация гемодинамики и

проницаемости ГЭБ

6. Устранение вызвавшей отек причины

(этиотропное лечение)

7. Коррекция метаболических нарушений.

18.

ЛЕЧЕНИЕ

Оксигенотерапия. Интубация и ИВЛ.

Показания: тахипноэ с ЧДД > 38-40 в 1 мин,

длителностью более 2 часов, патол. тип

дыхания, развитие судорожного синдрома.

Купирование судорожного синдрома.

Гамма-оксибутират кальция до 200 мг/кг/сут,

Диазепам до 80-100 мг/сут;

Натрия тиопентал 5-10 мг/кг/ч непрер 0,5 %

р-р до купир-я приступа, затем 4 мг/кг/ч 2 дня

19.

ЛЕЧЕНИЕ

Дегидратационная терапия (осторожно!)

При дисл. с-ме объем вводимых растворов не

должен превышать 70=75 % физиологических

потребностей. Группы препаратов:

Осмодиуретики

Салуретики

Онкодегидратанты

Глицерин

20.

ЛЕЧЕНИЕ

Маннитол – 10-15 % р-р

в/в 0,5-1,0 г/кг, первую дозу вводят быстро

капельно (200 кап/мин), затем скорость

уменьшают до 30 кап в мин.

Действие препарата заканчивается ч/з 6-8

часов. Снижает ВЧД на 50-90%.

При осмолярности плазмы выше 290 мосм/л

осмодиуретики не используют!

Препарат не назначают при АГ и ССН, т.к.

вызывает гиперволемию, а также при

нарушении почечной фильтрации.

21.

ЛЕЧЕНИЕ

Лазикс (салуретик) – препарат выбора для

стартовой терапии (1-2 мг/кг –

разовая доза). Побочные эффекты: потеря

натрия, калия и хлора, гиповолемия.

Альбумин (онкодегидратант) — 10-20 % р-р.

Глицерин в дозе 1 г/кг 2 раза в день, внутрь, ч/з

зонд.

Диакарб – купирует гиперпродукцию ЦСЖ –

0,25 г /сут в течение 1-2 нед.

Введение растворов глюкозы противопоказано

из-за риска усиления метабол. ацидоза в

головном мозге!

22.

ЛЕЧЕНИЕ

Стабилизаторы ГЭБ — ГКС

Препарат выбора -дексаметазон 1-5 мг/сут (по

показаниям — 4 мг в/в каждые 4 ч).

Нейропротекторы ноотропы и средства,

регулирующие метаболические

процессы, например пирацетам, аминалон,

церебролизин, ноотропил (в/в до 4-6

г/сут). Кавинтон (10-20 мг 1-3 раза в сутки),

актовегин (начальная доза 10-20

мл, затее 3-5 мл 1 раз в сутки).

Физические методы защиты мозга (лед к голов

и артериям шеи).

23.

ЛЕЧЕНИЕ

Средства для мозгового кровообращения:

сермион (ницерголин),

пентоксифиллин, димефосфон.

Антигистаминные препараты: хлоропирамин

(супрастин), димедрол, клемастин (тавегил).

Восполнение энерготрат организма.

Аминокислотные смеси: мориамин,

полиамин, аминофузин и др.

Жировые эмульсии: интралипид, липофундин.

Ретаболил – 1 мл 5 % р-р 1 раз в нед.

Симптоматическое лечение (НПВС,

литические смеси).

24.

● Полное выздоровление

ИСХОДЫ

(при негрубом перифокальном отёке)

● Смерть

● Частичное восстановление утраченных

функций (на месте значительного повреждения

мозговой ткани кистозно-атрофический

процесс).

●Среди типичных последствий выделяют

такие:

Рассеянность, нарушения сна, частые головны

боли, расстройство физической активности,

сбой коммуникативных способностей

25.

Спасибо за внимание!

Источник