Компрессионный перелом тела позвонка с отеком костного мозга

В связи с доступностью современных методов исследования (магнитно-резонансная и компьютерная томография) люди стали чаще проводить их в профилактических целях. Заключение после прохождения диагностики может удивить простого обывателя – туда включается подробное описание изменений. Так как самая распространённая проблема в последнее время – это остеохондроз позвоночника, то люди часто сами себе назначают рентгенологическое обследование позвоночного столба.

После завершения процедуры человеку выдаётся сертификат или заключение, в котором врач-диагност подробно описывает увиденные изменения. В профессию рентгенолога не входят обязанности профилактики и лечения болезней, поэтому «новоиспечённый больной» оказывается в замешательстве. Слова, написанные в описании снимка, действуют угнетающе – вдруг это предвещает страшный диагноз?

Такое утверждение относится к признаку «отёк костного мозга», который врачи часто указывают у пациентов с остеохондрозом позвоночника. Он является лишь характеристикой процесса, происходящего в это время в ткани позвонка. Его развитие может провоцировать множество патологий, которые вызывают различные последствия при отсутствии лечения. У здорового человека его не встретить, поэтому после обнаружения отёка костного мозга в описании снимка следует обратиться к врачу.

Что такое отёк костного мозга?

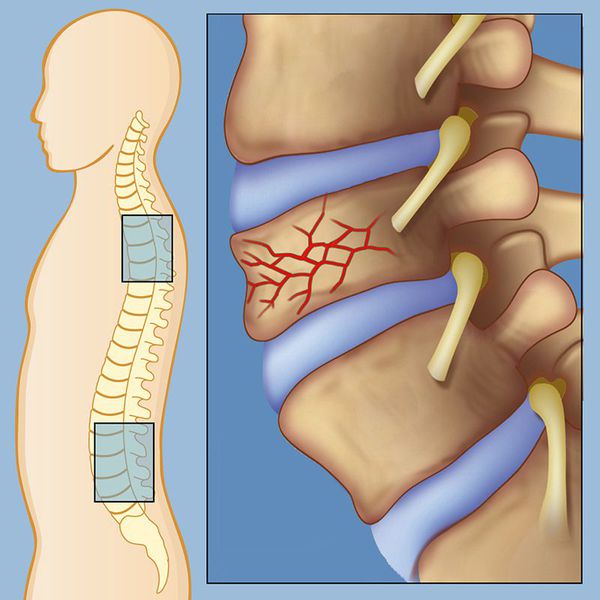

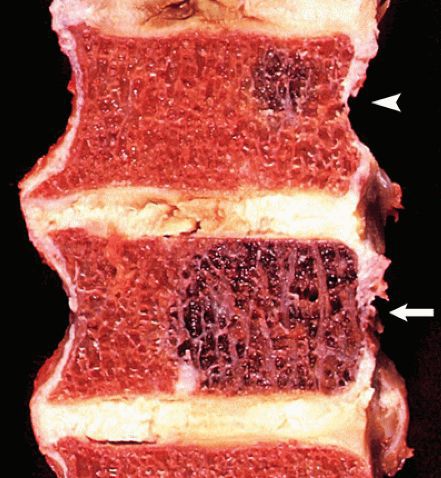

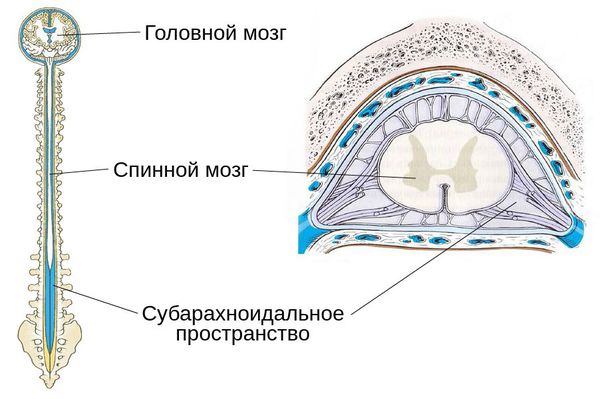

Это понятие целиком взято из рентгенологии – оно описывает изменения, происходящие в теле позвонка. Внешне признаки этого состояния выявить невозможно, потому что оно маскируется симптомами основного заболевания. Отёк костного мозга лишь является исходом патологических реакций, которые переместились из другой части позвоночника. При этом поражается рыхлая губчатая ткань, которая составляет «сердцевину» позвонка. Она богата кровеносными сосудами, поэтому её повреждение вызывает выраженную воспалительную реакцию.

Сам по себе такой механизм возникнуть не может, поэтому в его основе всегда лежит другое заболевание. Но патологические процессы в костной ткани проходят по одному сценарию, так как являются защитной реакцией организма:

- Позвонок состоит из губчатой костной ткани в центре, и окружающей её компактной и плотной оболочки. Вместе они придают позвоночнику необходимую прочность и жёсткость, сочетающуюся с гибкостью. Губчатое вещество играет роль амортизатора, не позволяя позвонку разрушаться при прыжках и падениях.

- Различные патологические процессы, возникающие в этом отделе, приводят к ослаблению этой функции кости. Костные балки начинают разрушаться, что приводит к повреждению мелких сосудов, проходящих в промежутках между ними.

- Из их просвета начинает выходить кровь, которая вне сосудистого русла сразу вызывает местный воспалительный процесс. Он может проходить без участия микробов, так как травма стенки сосуда запускает реакции воспаления.

- В тело позвонка начинает поступать тканевая жидкость, содержащая лейкоциты и защитные белки. Они начинают постепенно уничтожать повреждённую кость, чтобы заменить её рубцом.

- Процессы роста соединительной ткани и провоцируют отёк костного мозга, который наблюдается весь период болезни и восстановления.

Губчатая костная ткань тела позвонка является органом кроветворения, содержащим красный костный мозг, поэтому важно своевременно выяснить причину болезни.

Причины отёка костного мозга

Так как процесс является типичным для поражения позвоночника, то в его основе могут лежать несколько заболеваний. Все они в итоге приводят к повреждению сосудов, что провоцирует отёк губчатой сердцевины позвонка. Исход и последствия состояния также зависят от причины, вызвавшей этот симптом.

Например, травма вызывает внезапное повреждение, которое человек может перенести без неприятных симптомов. Произойдёт лишь небольшое сотрясение ткани – контузия, признаки которой исчезнут уже через несколько недель. А воспаление или остеохондроз имеет неуклонно прогрессирующий характер. Изменения при них с течением времени будут лишь прогрессировать, вызывая появление новых рентгенологических изменений.

Воспаление

Любой воспалительный процесс в организме способен распространяться по кровеносному руслу. Это необязательно сопровождается заражением крови – микробы в небольшом количестве оседают в различных тканях. Иммунная система отвлечена на подавление основного очага, и не замечает небольшие скопления микроорганизмов. Когда они всё же обнаруживаются, то клетки иммунитета пытаются уничтожить их, вызывая воспаление. Губчатая костная ткань является одним из таких «убежищ» для инфекции, что приводит к поражению позвоночника:

- При попадании бактерий в кровеносное русло они заносятся с мелкие сосуды тела позвонка. Там они «прячутся» в течение некоторого времени, после чего начинают интенсивно размножаться.

- Лейкоциты обнаруживают этот очаг, и начинают убивать микробов, пожирая и разрушая их оболочки. При этом в кровь попадает множество чужеродных веществ, которые повреждают стенку капилляров.

- В окружающую костную ткань начинает попадать жидкая часть крови, содержащая много белков.

- Эти элементы крови начинают увлекать за собой много жидкости, которая и является причиной отёка костного мозга.

После прекращения воспалительного процесса жидкость начинает интенсивно рассасываться, что приводит к исчезновению признаков на рентгеновских снимках.

Остеохондроз

Это заболевание имеет возрастной характер – с течением лет позвоночный столб человека постепенно изнашивается. Первоначально повреждаются лишь мягкие ткани – хрящевые межпозвоночные диски и связки. Сначала дефекты замещаются соединительной тканью – рубцом, но она оказывается не подходящей для позвоночника. Разрушительный процесс постепенно приводит к её замещению плотной костной мозолью.

Изменение подвижных качеств позвоночника приводит к развитию вялого воспаления в поверхностных слоях кости. Это происходит в результате последовательных механизмов, происходящих в позвонке:

- Постепенное разрушение межпозвоночного диска приводит к резкому повышению нагрузки на костную ткань.

- В норме мягкий хрящ принимает на себя все удары, происходящие во время движений человека.

- На поздних стадиях он замещается плотной рубцовой и костной тканью, что приводит к уменьшению его толщины.

- После этого всю нагрузку берёт на себя губчатая кость позвонка, которая длительно не выдерживает эту функцию.

- Её поверхностные слои начинают разрушаться, что приводит к развитию воспаления. Оно вызвано самим организмом, чтобы быстрее восстановить повреждённую ткань.

- Так как человек постоянно двигается, то процессы восстановления не успевают закончиться. Это приводит к формированию отёка, который в этом случае является признаком хронического воспаления.

В отличие от микробного отёка костного мозга, поражающего центр позвонка, в этом случае изменения располагаются в поверхностных слоях кости.

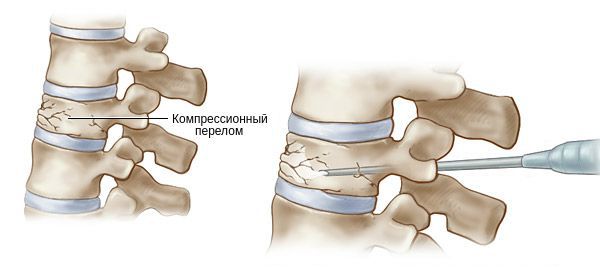

Травма

Любое повреждение позвоночника вызывает ответное действие со стороны организма. Чаще всего на практике встречаются межпозвоночные грыжи, вывихи и компрессионные переломы позвонков. Из перечисленных повреждений только последнее поражает именно губчатую костную ткань. При этой травме происходит сильное давление на тело позвонка, что приводит к его раздавливанию.

В отличие от других причин, при травме сразу появляются острые симптомы, заставляющие человека обратиться к врачу. Быстрое развитие признаков не позволяет развиться стойким изменениям в кости:

- Резкое сжимание позвонка, возникающее в результате травмы, в первую очередь повреждает его внутреннюю часть. Губчатое вещество кости менее прочное, поэтому удар приводит к разрушению его перегородок.

- Кровеносные сосуды проходят через эти перегородки, поэтому их повреждение вызывает развитие кровоизлияния.

- Излившаяся кровь начинает сворачиваться, что приводит к развитию воспалительной реакции. Организм пытается уничтожить тромб, заменив его соединительной тканью – рубцом.

- Одновременно начинается восстановление травмированной кости – тоже с образованием мягкого рубца.

- Сочетание этих процессов приводит к распространению воспаления на окружающие ткани, что способствует появлению симптомов. Возникает боль, отёк и повышение температуры в области перелома.

Отёк костного мозга в этом случае является важным диагностическим признаком при отсутствии видимого перелома, так как указывает на повреждение кости.

Диагностика и лечение

Чтобы заподозрить наличие отёка костного мозга позвонка, врачу необходимо найти связь хотя бы с одной из перечисленных причин. Для этого доктор использует методики осмотра, которые включают функциональные пробы с нагрузкой. Когда повреждение позвоночника подтверждается, то используются лучевые методы диагностики. Они позволяют оценить характер заболевания, а также выбрать правильную тактику лечения:

- Обзорная рентгенография даёт представление о соотношении костей в позвоночнике, но выявить она может лишь грубые повреждения. На обычном рентгеновском снимке порой сложно увидеть даже трещину в кости. Для повышения эффективности метода используют разные положения больного – проекции.

- Компьютерная томография (КТ) идеально подходит для выявления повреждений костного аппарата позвоночника. Серия спиральных снимков создаёт трёхмерную модель позвоночного столба, что позволяет увидеть даже минимальные переломы. Но отёк тканей на КТ увидеть очень сложно, так как она почти не отражает состояние мягких тканей.

- Магнитно-резонансная томография является самым информативным методом исследования, так как позволяет описать свойства мягких тканей. Так как отёк вызван воспалительной реакцией, то он будет отлично виден в различных режимах этого исследования. МРТ позволяет описать его размеры и расположение, чтобы назначить адекватное лечение в будущем.

После подтверждения диагноза (вне зависимости от причины) осуществляется разгрузка позвоночника. Это позволяет уменьшить давление на повреждённую кость, чтобы создать оптимальные условия для её восстановления. Для этого используются различные лечебные корсеты – они поддерживают определённый участок позвоночника, уменьшая нагрузку на него. Их жёсткость выбирается в зависимости от объёма травмы, а также от активности пациента.

Завершают лечение методами физиотерапии, которые позволяют улучшить кровообращение. Электрофорез и лазер на область позвоночника ускоряют рассасывание отёка в костной ткани.

Источник

Дата публикации 12 июля 2020Обновлено 12 июля 2020

Определение болезни. Причины заболевания

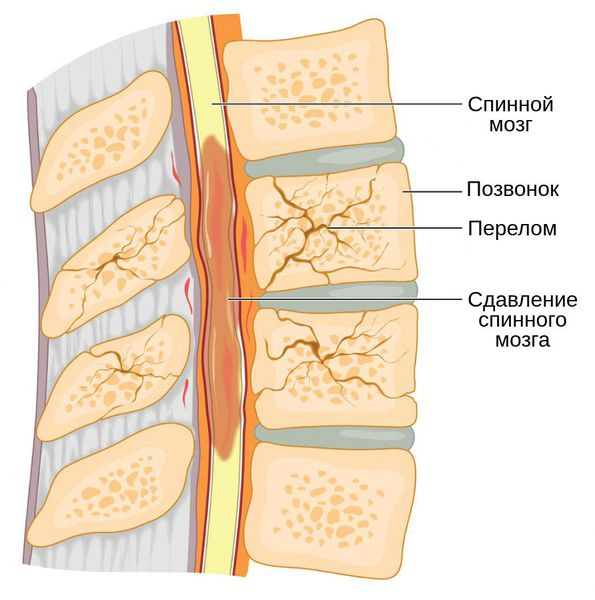

Компрессионный перелом позвоночника — это повреждение тела одного или нескольких позвонков, которое сопровождается их сдавливанием и снижением высоты. Проявляется болью в спине и деформацией оси позвоночника. Во время движения и в сидячем положении боль может усиливаться. В случае осложнения (воздействия костных отломков на нервные структуры) она будет иррадиировать в конечности (например в кончики пальцев).

Наиболее часто компрессионный перелом возникает в шейном отделе позвоночника при нырянии или ударе тяжёлым предметом по голове. Переломы в грудном и поясничном отделах происходят в результате падения с высоты, автоаварии, спортивных травм и побоев.

Иногда компрессионный перелом возникает и без травмы. Например, чтобы спровоцировать перелом при остеопорозе позвоночника, достаточно неаккуратно присесть, резко наклониться, поднять сумку или чихнуть. Такая хрупкость позвонков вызвана снижением их костной плотности в связи с нарушением метаболизма костной ткани. Позвонки уже не способны выдерживать нормальное давление и склонны к переломам. Аналогичная ситуация может возникнуть при первичной опухоли позвоночника или его поражении метастазами опухоли из другого органа.

Гемангиома позвонков также способствует развитию компрессионного перелома. Достигая определённых размеров в теле позвонка, сосудистая опухоль ослабляет его, тем самым приводя к компрессионному перелому.

В целом, переломы позвоночника являются очень распространённым видом травмы. В мирное время они составляют от 5 % до 20 % всех травм скелета. Частота встречаемости зависит от развитости региона и урбанизации. Например, в регионах с развитой промышленностью частота травмы позвоночника достигает 4 %, в регионах, связанных с лесозаготовкой, — 8 %, на лыжных курортах — 9 % [6][7][8].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы компрессионного перелома позвоночника

К общим симптомам компрессионного перелома относятся: головная боль, тошнота, рвота, слабость в конечностях, удушье, боль в позвоночнике. Характер жалоб зависит от уровня повреждения позвоночника и от того, пострадал ли спинной мозг.

Для повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника свойственна выраженная боль в животе. У многих пациентов после травмы внезапно наступает кратковременная остановка дыхания. Она возникает рефлекторно в ответ на боль, ушиб грудной клетки или позвоночника.

После травмы позвонков грудного и пояснично-крестцового отделов у пострадавшего отмечаются боли в зоне повреждения, которые усиливаются во время движения, переворота на живот и подъёма прямых ног вверх. Также при компрессионном переломе позвонков возникает болезненность при ротационных движениях туловища, например, когда человек тянется за ремнём безопасности в автомобиле, наклоняется завязывать шнурки, присаживается на стул или поднимает на вытянутые руки ребёнка [1][4].

Если в отломки позвонка выступают в позвоночный канал и сдавливают корешки спинного мозга, боль может иррадиировать. При переломе позвонка в шейном отеле она распространяется от затылка до лопаток, отдавая в плечо, предплечье и пальцы рук. При переломе позвонка в грудном отделе возникает опоясывающая боль по типу межрёберной невралгии. Она носит стреляющий характер, распространяется по ходу межрёберного промежутка, иногда иррадиирует в грудную клетку. При переломе позвонка пояснично-крестцового отдела боль отдаёт в бедро, голень и стопу.

Сдавление корешков при компрессионном переломе также может сопровождаться не только их раздражением, но и отмиранием. Тогда больной испытывает чувство онемения в зоне иннервации погибшего нерва, мышечные силы снижаются вплоть до пареза или паралича поражённых мышц.

При тяжёлых компрессионных переломах может повредиться сам спинной мозг. Такая травма сопровождается развитием наиболее тяжёлого неврологического дефицита: нарушается чувствительность в конечностях и туловище ниже уровня перелома. В таком случае может парализовать ноги, из-за чего пострадавший не сможет самостоятельно передвигаться.

Некоторые переломы позвоночника могут протекать бессимптомно в связи с отсутствием сдавления спинного мозга или наличием большого резервного пространства в позвоночном канале (как это бывает при остеопорозе или гемангиоме позвонка). Выявляются такие повреждения обычно случайно при рентгенографии или МРТ, или если больной начинает ощущать скованность или дискомфорт в спине [2][3][9].

Патогенез компрессионного перелома позвоночника

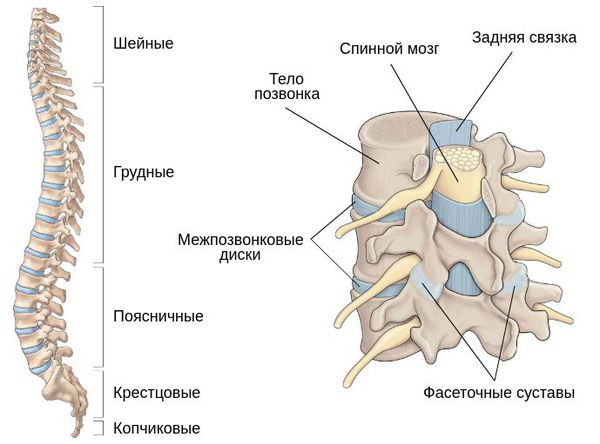

Позвоночник является главной опорной структурой нашего тела. Он состоит из 32 позвонков: 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 3 копчиковых. Все они между собой соединяются межпозвонковым диском и двумя фасеточными суставами. Связочный аппарат позвоночника представлен четырьмя связками — межостистой, жёлтой, передней и задней. Такое строение позвоночно-двигательных сегментов позволяет человеку удерживать своё тело в вертикальном положении, при этом сохранять достаточную эластичность. Физиологические изгибы придают позвоночнику упругость и помогают смягчать нагрузку на позвоночный столб.

Компрессионный перелом возникает при сгибательных движениях в туловище, например в результате удара спиной. Наступает сильный рефлекторный спазм мышц сгибателей туловища и брюшного пресса, происходит резкий наклон туловища вперёд. Формируется сильное давления на передние отделы позвонков, которое приводит к компрессии (сдавлению) и клиновидной деформации позвонка. Сам позвоночник при этом зачастую остаётся механически стабильным, т. е. без патологической подвижности и смещений, а неврологический дефицит в виде паралича, пареза и онемения в конечностях развивается редко.

В механизме повреждения спинного мозга можно выделить два фактора:

- удар отломками разрушенного позвонка и межпозвонковым диском по спинному мозгу;

- сдавление спинного мозга и его сосудов смещёнными позвонками, фрагментами костных отломков и/или дисков [14][16].

Механизм гибели спинного мозга включает факторы его первичного и вторичного повреждения. Первичное повреждение, как было описано выше, возникает при приложении травмирующей силы непосредственно на спинной мозг, после чего наступает мгновенная компрессия его сосудов. Вторичные повреждающие факторы — это сосудистые, ауторегуляторные и метаболические нарушениями в области травмы. При этих нарушениях развивается спазм или прямое сужение кровеносных сосудов, в результате формируется ишемия в зоне недостаточности кровотока и наступает гибель клеток спинного мозга [11][13].

Классификация и стадии развития компрессионного перелома позвоночника

В позвоночно-спинномозговой травме широкое применение обрела классификация, разработанная международной ассоциацией АО Spine [19]. Она основана на механизме образования травмы. Её принципом является распределение переломов по возрастанию степени тяжести, сложности лечения и прогноза.

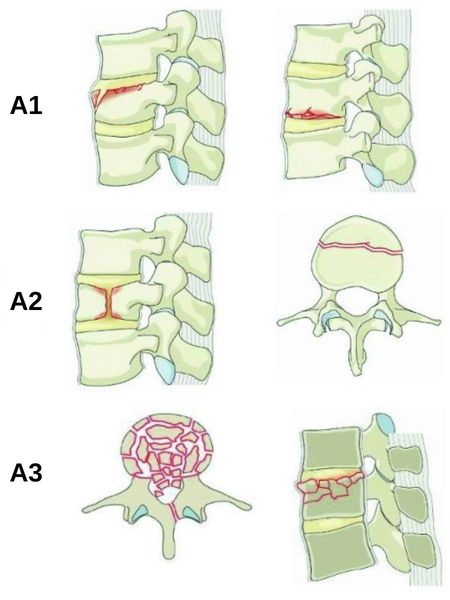

Согласно данной классификации, выделяют три типа переломов позвоночника:

- компрессионный (тип А) — повреждение передней части позвоночника;

- дистракционный (тип В) — повреждение передней и задней части позвоночника;

- ротационный (тип С) — повреждение передней и задней части позвоночника со скручиванием.

Компрессионный перелом в свою очередь подразделяют на три подтипа:

- подтип A1 — клиновидный или вдавленный перелом одной площадки позвонка, не затрагивающий его заднюю стенку;

- подтип А2 — раскалывающий перелом с повреждением обеих горизонтальных замыкательных пластинок позвонка, не затрагивающий заднюю стенку;

- подтип A3 — оскольчатый (взрывной) перелом с повреждением одной горизонтальной пластинки и задней стенки позвонка. Такой перелом часто сопровождается травмой спинного мозга, в связи с чем приводит к развитию неврологического дефицита (нарушению чувствительности и двигательной активности) [3].

По локализации выделяют:

- перелом шейного отдела;

- перелом грудного отдела (возникает чаще всего [20]);

- перелом пояснично-крестцового отдела;

- множественные повреждения позвонков;

- многоуровневые повреждения позвонков;

- множественные многоуровневые повреждения.

Осложнения компрессионного перелома позвоночника

Наиболее опасное осложнение — травма спинного мозга и его корешков. Она может нарушить чувствительность отдельных частей тела или привести к хронической боли. Но даже если в момент перелома невральные структуры не повредились, ситуацию может осложнить компрессия спинного мозга смещёнными отломками позвонка. С течением времени продолжающееся сдавление может привести к миелопатии (прогрессирующей ишемии спинного мозга) и параличу мышц [5][9].

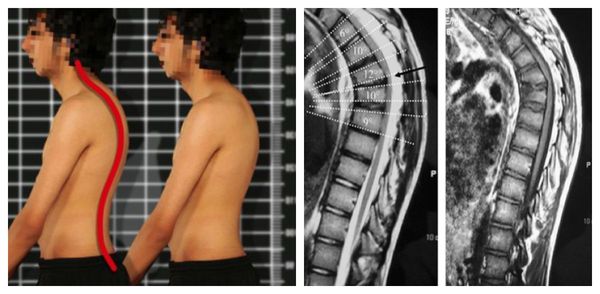

Если повреждённый сегмент позвонка вовремя не зафиксировать, нередко развивается нарушение осанки по типу кифоза или сколиоза. Из-за деформации оси позвоночника неправильно перераспределяется нагрузка на межпозвонковые диски, фасеточные суставы, мышцы и связки. В результате наступает преждевременное старение данных структур, прогрессируют такие заболевания, как грыжа межпозвонкового диска, спондилоартроз, спондилёз, остеоартроз, остеохондроз и миофасциальный болевой синдром. При грубых деформациях (на фоне болезни Бехтерева, перенесённого туберкулёза позвоночника или детских идиопатических сколиозах) возможно нарушение работы внутренних органов: лёгких, сердца, желчного пузыря, почек и желудка [17][18].

Диагностика компрессионного перелома позвоночника

Анамнез предполагает уточнение обстоятельств, механизма и время получения травмы. Всё это позволяет прицельно искать тот или иной вид повреждения [4].

Осмотр и пальпация необходимы для определения уровня и объёма дальнейшего обследования [4]. Во время осмотра больного доктор обращает внимание на наличие травмы, видимых деформаций и локализацию следов повреждения. При обнаружении кровоподтёков и деформации в области грудной клетки необходимо исключить перелом рёбер. Искривление позвоночника в нижнем грудном отделе может свидетельствовать не только о костной травме, но и о повреждении внутренних органов.

Пальпация (ощупывание) позвоночника проводится крайне осторожно, чтобы не нанести дополнительную травму и не сместить отломки. Во время обследования врач обнаруживает болезненные места, хруст костных отломков и локальную припухлость. Определять характер патологической подвижности позвоночника нельзя, т. к. это неизбежно приведёт к более тяжёлым повреждениям.

Неврологическое обследование заключается в определении силы мышц, тактильной и болевой чувствительности. Оно позволяет объективно оценить состояние спинного мозга [5]. Для начала необходимо определить чувствительность и двигательные способности частей тела слева и справа, затем оценивается неврологический уровень и полнота повреждения (полное или неполное). В клинической практике для фиксации результатов такого обследования чаще всего используется шкала ASIA [21], представленная ниже.

К инструментальным методам диагностики относятся:

- спондилография;

- миелография;

- компьютерная томография;

- магнитно-резонансная томография.

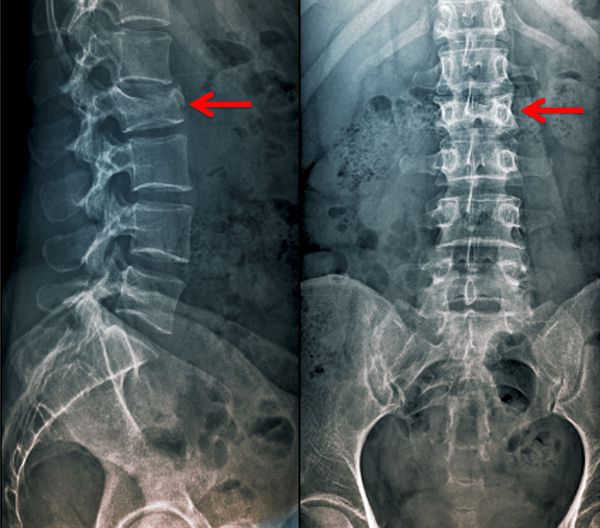

Спондилография — это стандартное рентгенологическое исследование грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника. Является наиболее доступным методом инструментальной диагностики. Выполняется в прямой и боковой проекциях. Позволяет обнаружить повреждение позвонков и искривление позвоночной оси.

Миелография является вспомогательным методом исследования. Она способна выявить нарушение тока спинномозговой жидкости (ликвора) и уровень блока субарахноидального пространства, визуализировать повреждение твёрдой мозговой оболочки, а также косвенные признаки сдавления спинного мозга и его корешков.

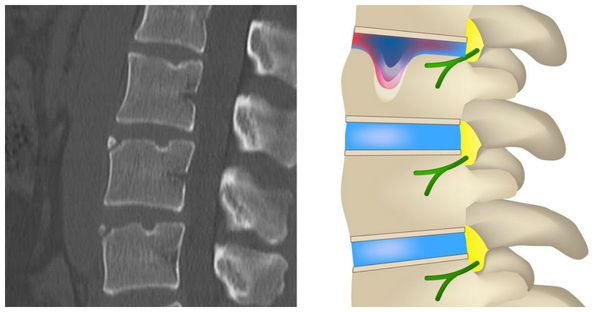

Компьютерная томография (КТ) является оптимальным методом диагностики костной травмы. Она позволяет обнаружить до 25 % повреждений костных структур, которые не были выявлены во время спондилографии. Благодаря КТ можно с высокой точностью диагностировать переломы позвонков любой сложности, даже небольшие переломы дужек и суставных отростков, которые часто упускают при рентгенографии.

Достоверными признаками травм позвонка на снимках КТ считают:

- уменьшение высоты позвонка с нарушением однородности его кортикального (каркасного) слоя;

- двойной контур кортикального слоя, одна из границ которого прерывиста;

- уплотнение губчатого вещества, острые грыжи Шморля — выбухание межпозвонкового диска в тело позвонка;

- отдельные костные фрагменты в области перелома и их выбухание в позвоночный канал;

- смещение позвонка (в том числе и горизонтальное) более чем на 2 мм в грудном отделе и более чем на 3 мм в поясничном отделе;

- скопление свободной крови — признак повреждения сосуда, расположенного вблизи позвоночного столба [7].

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — высокочувствительный метод исследования травмы позвоночника. Она позволяет визуализировать самые ранние и незначительные изменения в просвете позвоночного канала, спинном мозге и окружающих структурах. Например, с помощью МРТ можно выявить отёк спинного мозга, диапедезные кровоизлияния (без повреждения сосудов), последствия разрыва и растяжения связочно-мышечного аппарата. Однако у МРТ есть ряд недостатков:

- наличие абсолютных противопоказаний к исследованию: кардиостимулятор и металлические импланты в организме исследуемого, нарушения сердечного ритма по типу мерцательной аритмии, первая половина беременности;

- наличие артефактов (помех) даже от немагнитных металлов;

- продолжительность исследования более 15-20 минут;

- необходимость немагнитного аппарата искусственной вентиляции лёгких для пациентов в тяжёлом состоянии [18].

Лечение компрессионного перелома позвоночника

При травме позвоночника ниже второго шейного позвонка (C2) метод лечения можно определить, используя шкалу SLIC [27].

| Параметры оценки | Баллы |

|---|---|

| Повреждение тела позвонков | |

| Без повреждений | |

| Компрессионный перелом | 1 |

| Компрессионно-оскольчатый перелом | 2 |

| Подвывих или переразгибание | 3 |

| Вывих или переломовывих, нестабильный оскольчатый перелом и другие более тяжёлые повреждения | 4 |

| Повреждение связок и межпозвонкового диска | |

| Без повреждений | |

| Косвенные признаки повреждений (увеличение промежутка между остистыми отростками, изменения сигнала на МРТ) | 1 |

| Разрывы (увеличение площади межпозвонкового диска, подвывихи и вывихи в межпозвонковых суставах, кифоз) | 2 |

| Неврологический статус | |

| В норме | |

| Корешковый синдром (боль из-за сдавления нервных корешков) | 1 |

| Полное повреждение спинного мозга | 2 |

| Неполное повреждение спинного мозга | 3 |

| Длительное сдавление спинного мозга, сопровождающееся признаками неврологического дефицита (нарушением чувствительности) | + 1 |

Выбор тактики лечения зависит от суммы набранных баллов:

- меньше 4 баллов — консервативная терапия (ношение жёсткого воротника, использование halo-аппарата и др.);

- больше 4 баллов — оперативное лечение (устранение компрессии и стабилизация повреждённых структур);

- 4 балла — консервативная или оперативная тактика (на усмотрение хирурга).

В случае стабильного, неосложнённого перелома возможно проведение консервативного лечения в виде симптоматической терапии, соблюдения строгого постельного режима, ограничения осевой нагрузки на позвоночник, ношения жёсткого поясничного корсета или halo-аппарата. Однако продолжительная иммобилизация и постельный режим будут доставлять больному серьёзные неудобства и сопровождаются опасностью образования тромбов, пролежней, застойной пневмонии и др. Поэтому на сегодняшний день лучше отдать предпочтение малоинвазивной хирургической технике. Её объём и сроки зависят от типа и объёма повреждения [3].

Задачи хирургического лечения:

- своевременно устранить компрессию спинного мозга и питающих его сосудов;

- восстановить нормальную ось позвоночника;

- зафиксировать повреждённый позвоночно-двигательный сегмент для быстрой активизации больного.

Если сломана задняя опорная колонна позвоночника, то выполнить эти задачи можно из заднего доступа. Если в результате перелома позвонков повредилась передняя опорная колонна, то для лечения потребуется доступ через грудную клетку.

Показания к экстренному хирургическому лечению:

- наличие признаков неврологического дефицита после травмы;

- компрессия спинного мозга с сужением позвоночного канала;

- компрессия корешков спинного мозга, сопровождаемая онемением, слабостью и болью в руках и ногах по типу межрёберной невралгии;

- нестабильность позвоночно-двигательных сегментов.

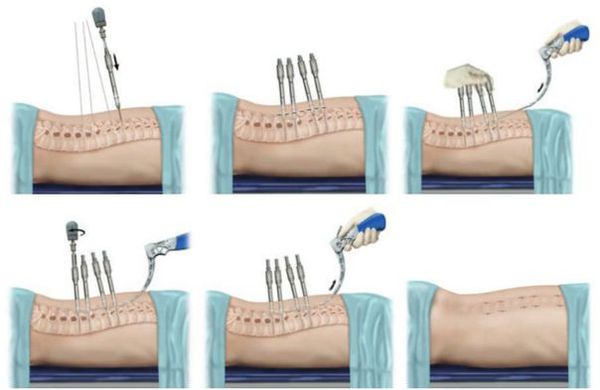

Выделяют три основных вида хирургического вмешательства:

- малоинвазивная стабилизация;

- вертебропластика;

- протезирование.

Вертебропластика предполагает укрепление повреждённого позвонка специальным костным цементом. Он вводится в тело позвонка через иглу под рентген-контролем. Спустя 6-11 минут цемент застывает, укрепляя тело позвонка.

Показания к цементированию:

- переломы тел позвонков с их разрушением и кифотической деформацией;

- опухоли или гемангиома подвоночника;

- компрессионные переломы позвонков при остеопорозе.

В случае опухоли и гемангиомы позвоночника вертебропластика не только устраняет возникший компрессионный синдром, но и снижает болевой синдром.

Малоинвазивную стабилизацию можно выполнить с помощью различных конструкций: пластин, транспедикулярных винтов, протезов тел позвонков и др. Для фиксации шейного отдела позвоночника используются межтеловые имплантаты и пластины, для грудного и пояснично-крестцового отделов — различные системы транспедикулярной фиксации, которые можно дополнять межтеловыми трансплантатами и имплантами (кейджами). Данные приспособления стабилизируют позвоночно-двигательные сегменты сразу после операции. Они имплантируются в тело человека на всю жизнь: после сращения перелома система фиксации не доставляет никаких неудобств и не требует удаления.

Показания к малоинвазивной стабилизации:

- травма грудного, шейного и поясничного отделов позвоночника;

- кифотическая деформация позвоночника или отдельных позвоночно-двигательных сегментов.

Преимущества:

- операция проводится без разреза (через проколы в позвонки устанавливаются винты и и скрепляются стержнем);

- незначительная травма мышц;

- минимальная кровопотеря;

- уменьшение послеоперационной боли;

- ранняя активизация — уже на следующий день после операции пациент может встать на ноги и начинать двигательную реабилитацию;

- возможность коррекции кифоза;

- восстановление нормальной подвижности в сегменте после сращения перелома.

При протезировании тело позвонка замещают фрагментом кости из ребра пациента или специальными протезами. При этом установленные протез дополнительно фиксируются пластиной.

Прогноз. Профилактика

Чем раньше будет выполнено оперативное лечение, тем скорее улучшится качество жизни пациента и во время реабилитации, и после его завершения. Если травма была неосложнённой, то больной встаёт на ноги и начинает ходить сразу после фиксации позвоночника или вертебропластики.

Существенных ограничений по завершении хирургического лечения нет. Больной может сидеть и выполнять обычные бытовые нагрузки. Повторные операции по удалению установленных конструкций не требуются.

Профилактика переломов позвоночника в первую очередь основана на предупреждении возникновения травм, цементировании растущих гемангиом позвоночника, своевременном и системном лечении остеопороза [11][12]. Существенно снизить риски компрессионного перелома могут регулярные занятия спортом, тренировки глубоких мышц спины и формирование естественного корсета позвоночника.

Источник