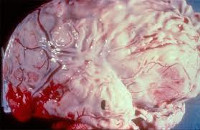

Гнойный менингит отек мозга

.jpeg)

Гнойный менингит — воспалительный процесс, возникающий в мягкой оболочке головного мозга при проникновении в нее гноеродных микроорганизмов (пневмококков, менингококков, стрептококков и пр.). Гнойный менингит характеризуется высокой температурой тела, интенсивной головной болью, тошнотой, рвотой, нарушениями со стороны черепно-мозговых нервов, ранним появлением менингеальных симптомов, гиперестезией, расстройством сознания, психомоторным возбуждением. Диагностировать гнойный менингит можно на основании типичной клинической картины и данных анализа цереброспинальной жидкости. Гнойный менингит является показанием к обязательному проведению антибиотикотерапии. Применяются противоотечные препараты, глюкокортикостероиды, транквилизаторы, противосудорожные средства и пр. симптоматическая терапия.

Общие сведения

Гнойный менингит — это воспаление мозговых оболочек (менингит), имеющее бактериальную этиологию. Гнойный менингит встречается с частотой 3,3 случаев на 100 тыс. населения. Заболеванию подвержены все возрастные категории, но наиболее часто гнойный менингит развивается у детей до 5 лет. Отмечено, что гнойный менингит часто возникает на фоне ослабленного состояния иммунной системы. Повышение заболеваемости наблюдается в зимне-весенний период. С начала 90-х годов прошлого века произошло существенное снижение заболеваемости гнойным менингитом, уменьшение числа летальных исходов и случаев развития тяжелых осложнений.

Гнойный менингит

Причины возникновения гнойного менингита

К развитию гнойного менингита может приводить не только менингококковая инфекция, но также пневмококки, гемофильная палочка и другие бактерии. Почти половина случаев гнойного менингита приходится на долю гемофильной палочки. В 20% причиной гнойного менингита является менингококк, в 13% случаев — пневмококк. У новорожденных гнойный менингит зачастую возникает в результате стрептококковой инфекции, сальмонеллеза или инфицирования кишечной палочкой.

В зависимости от механизма проникновения возбудителя в оболочки головного мозга в неврологии выделяют первичный и вторичный гнойный менингит. Первичный гнойный менингит развивается при гематогенном распространении возбудителя из полости носа или глотки, куда он попадает из внешней среды. Заражение происходит от больных лиц и носителей воздушно-капельным и контактным путем. Прямое инфицирование мозговых оболочек возможно при переломе черепа и открытой черепно-мозговой травме, открытых повреждениях сосцевидного отростка и придаточных пазух носа, недостаточно тщательном соблюдении правил асептики в ходе нейрохирургических вмешательств.

Вторичный гнойный менингит возникает на фоне имеющегося в организме первичного септического очага, инфекция из которого проникает в оболочки головного мозга. Контактное распространение гноеродных микроорганизмов может наблюдаться при абсцессе головного мозга, остеомиелите костей черепа, септическом синустромбозе. Гематогенное и лимфогенное распространение возбудителя возможно из инфекционного очага любой локализации, но наиболее часто происходит при длительно протекающих инфекциях лор-органов (остром среднем отите, хроническом гнойном среднем отите, синуситах).

Проникновению возбудителей гнойного менингита через гематоэнцефалический барьер способствует ослабленное состояние иммунной системы организма, которое может быть вызвано частыми ОРВИ, гиповитаминозом, перенесенным стрессом, физическими перегрузками, резкой сменой климата.

Классификация гнойного менингита

В зависимости от тяжести клинических проявлений гнойный менингит классифицируется на легкую, среднетяжелую и тяжелую формы. Тяжелые формы заболевания наблюдаются в основном на фоне резкого снижения иммунитета и у пациентов с удаленной селезенкой.

По особенностям течения выделяют молниеносный, абортивный, острый и рецидивирующий гнойный менингит. Наиболее часто встречается острый гнойный менингит с типичными общемозговыми и оболочечными симптомами. Молниеносное течение гнойного менингита с первых часов заболевания характеризуется быстрым нарастанием отека головного мозга, приводящего к нарушению сознания и витальных функций. Абортивный вариант отличается стертой клинической картиной, в которой на первый план выходят симптомы интоксикации. Рецидивирующий гнойный менингит может наблюдаться при недостаточном или запоздалом лечении острой формы заболевания, а также при наличии в организме хронического очага гнойной инфекции.

Симптомы гнойного менингита

Инкубационный период первичного гнойного менингита в среднем длится от 2 до 5 суток. Типично острое начало с резкого повышения температуры тела до 39-40°С, сильного озноба, интенсивной и нарастающей головной боли, тошноты и многократной рвоты. Могут наблюдаться психомоторное возбуждение, бред, нарушения сознания. В 40% случаев гнойный менингит протекает с судорожным синдромом. Специфичные для менингита оболочечные симптомы (симптом Кернига, Брудзинского, Гийена, ригидность затылочных мышц) выражены с первых часов заболевания и усиливаются на 2-3-й день. Типичны выраженная гиперестезия и снижение брюшных рефлексов на фоне общего повышения глубоких рефлексов. Возможно появление диффузной сыпи геморрагического характера.

Очаговая симптоматика, сопровождающая гнойный менингит, чаще всего заключается в нарушении функций различных черепно-мозговых нервов. Наиболее часто наблюдается поражение глазодвигательных нервов, приводящее к двоению, развитию косоглазия, опущению верхнего века и появлению разницы в размере зрачков (анизокории). Реже отмечается неврит лицевого нерва, поражение тройничного нерва, расстройство функции зрительного нерва (выпадение полей зрения, снижение остроты зрения) и преддверно-улиткового нерва (прогрессирующая тугоухость). Более тяжелая очаговая симптоматика свидетельствует о распространении воспалительных изменений на вещество головного мозга или о развитии сосудистых нарушений по типу ишемического инсульта, обусловленных васкулитом, рефлекторным спазмом или тромбозом сосудов головного мозга.

При переходе воспалительного процесса на вещество мозга говорят о развитии менингоэнцефалита. При этом гнойный менингит протекает с присоединением характерной для энцефалита очаговой симптоматики в виде парезов и параличей, нарушений речи, изменений чувствительности, появления патологических рефлексов, повышения мышечного тонуса. Возможны гиперкинезы, галлюцинаторный синдром, нарушения сна, вестибулярная атаксия, расстройства поведенческих реакций и памяти. Распространение гнойного процесса на желудочки мозга с развитием вентрикулита проявляется спастическими приступами по типу горметонии, сгибательными контрактурами рук и разгибательными ног.

Осложнения гнойного менингита

Ранним и грозным осложнением, которым может сопровождаться гнойный менингит, является отек головного мозга, приводящий к сдавлению мозгового ствола с расположенными в нем жизненно важными центрами. Острый отек головного мозга, как правило, возникает на 2-3-й день заболевания, при молниеносной форме — в первые часы. Клинически он проявляется двигательным беспокойством, нарушением сознания, расстройством дыхания и нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы (тахикардия и артериальная гипертензия, в терминальной стадии сменяющиеся брадикардией и артериальной гипотонией).

Среди прочих осложнений гнойного менингита могут наблюдаться: септический шок, надпочечниковая недостаточность, субдуральная эмпиема, пневмония, инфекционный эндокардит, пиелонефрит, цистит, септический панофтальмит и др.

Диагностика гнойного менингита

Типичные клинические признаки, наличие менингеальных симптомов и очаговой неврологической симптоматики в виде поражения черепно-мозговых нервов, как правило, позволяют неврологу предположить у пациента гнойный менингит. Более затруднительна диагностика в случаях, когда гнойный менингит имеет абортивное течение или возникает вторично на фоне симптомов существующего септического очага другой локализации. Чтобы подтвердить гнойный менингит необходимо произвести люмбальную пункцию, в ходе которой выявляется повышенное давление ликвора, его помутнение или опалесцирующая окраска. Последующее исследование цереброспинальной жидкости определяет увеличенное содержание белка и клеточных элементов (в основном за счет нейтрофилов). Выявление возбудителя производится в ходе микроскопии мазков цереброспинальной жидкости и при ее посеве на питательные среды.

С диагностической целью производят также анализ крови и отделяемого элементов кожной сыпи. При предположении о вторичном характере гнойного менингита проводятся дополнительные обследования, направленные на поиск первичного инфекционного очага: консультация отоларинголога, пульмонолога, терапевта; рентгенография околоносовых пазух, отоскопия, рентгенография легких.

Дифференцировать гнойный менингит необходимо от вирусного менингита, субарахноидального кровоизлияния, явлений менингизма при других инфекционных заболеваниях (сыпном тифе, лептоспирозе, тяжелых формах гриппа и др.).

Лечение гнойного менингита

Все имеющие гнойный менингит пациенты подлежат лечению в условиях стационара. Таким больным должна быть неотложно проведена люмбальная пункция и бактериоскопическое исследование ликвора. Сразу же после установления этиологии менингита пациенту назначается антибиотикотерапия. В большинстве случаев она представляет собой сочетание ампициллина с препаратами цефалоспоринового ряда (цефтриаксоном, цефотаксимом, цефтазидимом). При гнойном менингите неустановленной этиологии стартовая терапия заключается во внутримышечном введении аминогликозидов (канамицина, гентамицина) или их комбинации с ампициллином. Тяжело протекающий гнойный менингит может потребовать внутривенного или интратекального введения антибиотиков.

С целью уменьшения гидроцефалии и отека мозга при гнойном менингите назначают дегидратационную терапию (фуросемид, маннитол). Патогенетическое лечение гнойного менингита также включает применение глюкокортикостероидных препаратов (дексаметазона, преднизолона), дозы которых зависят от тяжести заболевания. Наряду с этим производится необходимая симптоматическая терапия. При нарушениях сна назначаются транквилизаторы; для купирования психомоторного возбуждения и судорог — литические смеси (хлорпромазин, дифенгидрамин, тримеперидина), диазепам, вальпроевая кислота; при гиповолемии и развитии инфекционно-токсического шока проводится инфузионная терапия.

В восстановительном периоде после перенесенной острой фазы гнойного менингита рекомендован прием ноотропных и нейропротекторных препаратов, витаминотерапия и общеукрепляющее лечение. Лечение пациентов, имеющих вторичный гнойный менингит, должно включать ликвидацию первичного септического очага, в том числе и путем хирургического вмешательства (санирующая операция при среднем отите, фронтотомия, этмоидотомия, сфенотомия, удаление внутримозгового абсцесса и т. п.).

Прогноз гнойного менингита

По некоторым данным в 14% случаев гнойный менингит приводит к летальному исходу. Однако при своевременно начатом и корректно проведенном лечении гнойный менингит имеет в основном благоприятный прогноз. После перенесенного менингита может наблюдаться астения, ликворно-динамические нарушения, нейросенсорная тугоухость, отдельные слабо выраженные очаговые симптомы. Тяжелые последствия гнойного менингита (гидроцефалия, амавроз, глухота, деменция, эпилепсия) в наше время являются редкостью.

Профилактика гнойного менингита

На сегодняшний день наиболее эффективным способом, позволяющим предупредить гнойный менингит, является вакцинация. Прививки проводится против основных возбудителей гнойного менингита: гемофильной палочки, менинго- и пневмококков. В России эти вакцины не считаются обязательными и вводятся по показаниям или по желанию пациентов.

Вакцинация против гемофильной инфекции проводится в основном детям в возрасте от 3 месяцев до 5 лет и людям, страдающим иммунодефицитными состояниями в результате ВИЧ-инфекции, проведения иммуносупрессивной терапии онкозаболеваний, удаления тимуса или селезенки и т. п. Вакцинация против менингококковой инфекции рекомендована детям после 18 месяцев и взрослым. Детям до 18 месяцев вакцинация проводится по эпидемическим показаниям (например, если менингококковый гнойный менингит диагностирован у одного из членов семьи). В регионах, опасных по менингококковому гнойному менингиту, вакцинация должна проводиться пациентам с иммунодефицитом и людям, имеющим анатомические дефекты черепа. Вакцинация против пневмококковой инфекции показана часто болеющим детям, пациентам с частыми пневмониями и отитами, в случаях пониженного иммунитета.

Источник

Гнойный менингит представляет собой воспаление мягкой оболочки головного мозга, которое вызывают приникшие в неё гноеродные микроорганизмы (менингококки, пневмококки, стрептококки и др.).

Заболевание может диагностироваться у всех возрастных категорий людей, однако чаще всего у детей в возрасте до пяти лет. Развитию гнойного менингита способствует ослабленное состояние иммунной системы, поэтому пик заболевания приходится на зимне-весенний период.

При гнойном менингите у больных повышается температура тела, возникает интенсивная головная боль, тошнота, рвота, нарушения со стороны черепно-мозговых нервов, отмечается раннее появление менингеального синдрома, гиперестезия, расстройство сознания, психомоторное возбуждение.

Благодаря развитию современной медицины, на сегодняшний день заболеваемость гнойным менингитом значительно снизилась, число возникновения тяжелых осложнений и летальных исходов уменьшилось.

Услуги по диагностике и лечению менингита предлагает клиника неврологии Юсуповской больницы – ведущий многопрофильный медицинский центр Москвы. Благодаря современному оснащению клиники, внушительному врачебному опыту наших специалистов и применению новейших технологий, в Юсуповской больнице достигается высокая эффективность лечения менингита, в том числе и гнойного.

В основе диагностики гнойного менингита в Юсуповской больнице лежит типичная клиническая картина и данные исследования спинномозговой (цереброспинальной) жидкости.

При гнойном менингите пациентам Юсуповской больницы показано обязательное проведение антибактериальной терапии. Кроме того, назначается применение противоотечных препаратов, глюкокортикостероидов, транквилизаторов, противосудорожных средств и другое симптоматическое лечение.

Гнойный менингит у взрослых и детей: причины развития

Развитие гнойного менингита обусловлено не только менингококковой инфекцией, но и пневмококками, гемофильной палочкой и другими микроорганизмами.

Гнойный менингит у детей часто связан с инфицированием стрептококками, сальмонеллой, кишечной палочкой. В соответствии с механизмом проникновения возбудителя в мозговые оболочки менингит может быть первичным или вторичным. Развитие первичного гнойного менингита обусловлено гематогенным распространением возбудителя из глотки или полости носа, куда он попадает извне контактным и воздушно-капельным путем.

Возникновение вторичного гнойного менингита связано с первичным септическим очагом, имеющимся в организме больного и последующим проникновением инфекции в мозговые оболочки.

Гнойный менингит: симптомы

Длительность инкубационного периода первичного гнойного менингита составляет, в среднем, от двух до пяти дней. Заболевание отличается резким началом. У больных повышается температура тела, которая может достигать 40°С, отмечается интенсивная и нарастающая головная боль, сильный озноб, тошнота и многократная рвота. Может наблюдаться появление бреда, психомоторного возбуждения, спутанности сознания, судорожного синдрома.

Гнойный менингит у взрослых и детей сопровождается специфичными симптомами (Брудзинского, Кернига, Гийена, ригидностью затылочных мышц), которые возникают на ранней стадии заболевания и усиливаются через 2-3 суток. У больных выявляют выраженную гиперестезию и снижение брюшных рефлексов, при этом глубокие рефлексы повышены. В некоторых случаях появляется диффузная сыпь геморрагического характера.

При гнойном менингите у пациентов появляется двоение в глазах, косоглазие, опущение верхнего века, анизокория, что связано с поражением глазодвигательных нервов.

В более редких случаях отмечается поражения тройничного нерва, развитие неврита лицевого нерва, расстройства функции преддверно-улиткового (прогрессирующее развитие тугоухости) и зрительного нерва (снижение остроты зрения, выпадение полей зрения).

Если воспалительный процесс распространяется на ткани мозга, у больных развивается менингоэнцефалит.

Гнойный менингит: последствия у взрослых

Одним из ранних и серьезных осложнений гнойного менингита является отек головного мозга, вследствие которого сдавливается мозговой ствол и расположенные в нем жизненно важные центры. Развитие острого отека мозга происходит на 2-3 сутки болезни, однако при молниеносной форме – за несколько первых часов.

Помимо отека головного мозга у больных может наблюдаться развитие септического шока, субдуральной эмпиемы, надпочечниковой недостаточности, инфекционного эндокардита, пневмонии, гнойного артрита, пиелонефрита, цистита, септического панофтальмита и пр.

Гнойный менингит: диагностика

О наличии гнойного менингита опытные врачи-неврологи Юсуповской больницы могут предполагать в случае присутствия у пациента менингеального синдрома и очаговых неврологических симптомов в виде поражения черепно-мозговых нервов.

При абортивном течении гнойного менингита либо его вторичном возникновении на фоне симптоматики существующего септического очага другой локализации диагностика более затруднительна и требует проведения люмбальной пункции с последующим выявлением повышенного давления спинномозговой жидкости, её помутнения или опалесцирующей окраски.

При выполнении исследования ликвора у больных с гнойным менингитом определяется увеличенный уровень клеточных элементов и белка.

Для того чтобы выявить тип возбудителя заболевания в Юсуповской больнице проводится микроскопическое исследование мазков спинномозговой жидкости и её посев на питательные среды.

В ходе диагностики проводится исследование отделяемого элементов кожной сыпи и анализ крови.

При подозрении на вторичный характер гнойного менингита назначается проведение дополнительных исследований, позволяющих определить первичный инфекционный очаг:

- консультации пульмонолога, отоларинголога, терапевта и других специалистов;

- отоскопия;

- рентгенография легких и околоносовых пазух.

В ходе диагностики специалисты Юсуповской больницы дифференцируют гнойный менингит с вирусным менингитом, субарахноидальным кровоизлиянием, менингеальными явлениями при других инфекциях (тяжелыми формами гриппа, сыпным тифом, лептоспирозом и пр.).

Гнойный менингит: лечение

Всем больным с гнойным менингитом показана госпитализация для последующего лечения в условиях стационара. После проведения диагностики, подтверждения диагноза и выявления возбудителя менингита пациентам Юсуповской больницы назначается проведение антибактериальной терапии, чаще всего с ампициллином и препаратами цефалоспоринового ряда.

При гнойных менингитах неустановленной этиологии терапию начинают с внутримышечного введения аминогликозидов (гентамицина, канамицина) либо их комбинации с ампициллином. При тяжелом течении заболевания назначается внутривенное или интратекальное введение препаратов антибактериального действия.

Уменьшить гидроцефалию и отек головного мозга у больных с гнойным менингитом помогает дегидратационная терапия с фуросемидом или маннитолом.

Патогенетическая терапия заболевания проводится с глюкокортикостероидными препаратами, дозировку которых врачи Юсуповской больницы подбирают в соответствии со степенью тяжести гнойного менингита.

Кроме того, проводят необходимую симптоматическую терапию. Нарушение сна корректируется с помощью транквилизаторов, психомоторное возбуждение и судороги купируются литическими смесями, диазепамом, вальпроевой кислотой. Больным с гиповолемией и инфекционно-токсическим шоком проводят инфузионную терапию.

В восстановительный период пациентам назначаются ноотропные и нейропротекторные препараты, витаминные комплексы и общеукрепляющая терапия.

Пациентам с вторичным гнойным менингитом, прежде всего, необходимо ликвидировать первичный септический очаг, в т.ч. и хирургическим способом. Операция при менингите вторичном представляет собой санирующее хирургическое вмешательство при среднем отите, сфенотомию, этмоидотомию, фронтотомию, удаление внутримозгового абсцесса и др.

Для диагностики и лечения менингита в клинике неврологии Юсуповской больницы используется дорогостояще и прогрессивное оборудование. Успешная терапия и скорейшее выздоровление пациентов обеспечивается благодаря опытным специалистам клиники, постоянно повышающим свою профессиональную квалификацию. Для комфортного пребывания больных в Юсуповской больнице предусмотрены уютные, современные палаты, организовано полноценное питание, круглосуточная помощь высококвалифицированного персонала.

Записаться на прием к врачу и проведение диагностики в Юсуповской больнице можно по телефону или на сайте клиники. Врачи — координаторы ответят на все ваш вопросы.

Автор

Невролог, вегетолог, психотерапевт, врач высшей категории

Список литературы

- МКБ-10 (Международная классификация болезней)

- Юсуповская больница

- «Диагностика». — Краткая Медицинская Энциклопедия. — М.: Советская Энциклопедия, 1989.

- «Клиническая оценка результатов лабораторных исследований»//Г. И. Назаренко, А. А. Кишкун. г. Москва, 2005 г.

- Клиническая лабораторная аналитика. Основы клинического лабораторного анализа В.В Меньшиков, 2002 .

Наши специалисты

.jpeg)

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук. Заместитель генерального директора по медицинской части.

.jpeg)

Анестезиолог-реаниматолог, кардиолог, врач функциональной диагностики

Врач-эндоскопист

Цены на услуги *

*Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер. Все материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Для получения точной информации обратитесь к сотрудникам клиники или посетите нашу клинику.

Скачать прайс на услуги

Мы работаем круглосуточно

Источник