Диагностика кардиогенного отека легких

Кардиогенный отек легких – это патологическое состояние, которое характеризуется перфузией жидкости из легочных сосудов в интерстициальное пространство и альвеолы. Является следствием острой сердечной недостаточности. На начальном этапе болезни у пациента выявляется акроцианоз, тахикардия, одышка. По мере развития патологии из дыхательных путей начинает выделяться пена белого или розоватого цвета. Определяются признаки гипоксии. Диагноз выставляется на основании клинической картины и анамнестических данных. Лечение включает кислород, пропущенный через 70% этиловый спирт, ИВЛ, наркотические анальгетики, петлевые мочегонные, нитраты. По показаниям применяются кардиотоники, бронхолитики.

Общие сведения

Кардиогенный отек легких (КОЛ) – накопление жидкости в легочных пузырьках или интерстициальном пространстве. Обычно наблюдается у пациентов, имеющих кардиологический анамнез. Возникает в виде преходящего осложнения, купировать которое иногда удается на догоспитальном этапе. Вне зависимости от результатов оказания первой помощи пациент подлежит госпитализации в ОРИТ. Частота встречаемости у мужчин несколько выше, чем у женщин, соотношение – примерно 7:10. Это обусловлено несколько более поздним развитием атеросклероза и коронарной патологии у представительниц женского пола. Кардиогенный ОЛ может отмечаться при сердечной недостаточности любого происхождения, однако чаще диагностируется при ослаблении функции левого желудочка.

Кардиогенный отек легких

Причины

Нарушения в работе сердца возникают при органических изменениях органа, значительном увеличении ОЦК, под действием некардиогенных факторов. Определение первопричины – важный диагностический этап, поскольку от этиологии состояния зависит схема лечения. К числу заболеваний, при которых развивается отек сердечного происхождения, относятся:

- Левожелудочковая недостаточность (ЛН). Является истинным ухудшением сократительной способности сердца, чаще всего становится причиной гидротизации легких. Наблюдается при миокардитах, остром инфаркте миокарда, локализованном в соответствующей зоне, аортальном стенозе, коронарном склерозе, гипертонической болезни, недостаточности аортального клапана, аритмиях различного происхождения, ИБС.

- Увеличение ОЦК. Отмечается при острой почечной недостаточности, на фоне нарушения водного баланса. Жидкость, введенная больному внутривенно или употребленная им через рот, не выводится из организма, формируется КОЛ. Аналогичная ситуация создается при неверно подобранном объеме инфузионной терапии, тиреотоксикозе, анемии, циррозе печени.

- Легочная венозная обструкция. Причина – органические пороки развития венозной системы. Определяется при митральном стенозе, аномальном впадении легочных вен, их гипоплазии, формировании сосудистых мембран, фиброза. Кроме того, данное состояние возникает при наличии послеоперационных рубцов, сдавлении сосуда опухолью средостения.

- Некардиальные причины. Сердечные нарушения и, соответственно, пульмональный отек может стать результатом острого отравления кардиотоксическими ядами, нарушений мозгового кровообращения с поражением зон, отвечающих за работу сердца и сосудистый тонус, травм черепа. Патология нередко является симптомом шока любой этиологии.

Патогенез

Кардиогенный пульмональный отек имеет два механизма развития. При истинной левожелудочковой недостаточности происходит ослабление сократительной способности левого желудочка. Сердце оказывается не в состоянии перекачать всю кровь, поступающую из легочных вен. В последних возникает застой, повышается гидростатическое давление. Второй патогенетический механизм встречается при гипергидратации. Левый желудочек при этом работает нормально, однако его объем оказывается недостаточным для того, чтобы вместить в себя всю поступающую кровь. Дальнейшее развитие процесса не отличается от истинной разновидности ЛН.

Выделяют три этапа формирования КОЛ. На первом наблюдается растяжение крупных легочных сосудов, активное вовлечение в процесс венул и капилляров. Далее жидкость начинает скапливаться в интерстициальном пространстве. Раздражаются J-рецепторы интерстиция, появляется упорный кашель. В определенный момент соединительная ткань легких переполняется жидкостью, которая начинает пропотевать в альвеолы. Происходит вспенивание. Из 100 мл плазмы образуется до полутора литров пены, которая при кашле отделяется наружу через дыхательные пути.

Симптомы

Приступ чаще начинается ночью. Больной просыпается с ощущением удушья, принимает вынужденное полусидячее или сидячее положение с упором руками в кровать. Такая позиция способствует подключению вспомогательной мускулатуры и несколько облегчает дыхание. Возникает кашель, чувство нехватки воздуха, одышка более 25 вдохов в минуту. В легких выслушиваются различимые на расстоянии сухие свистящие хрипы, дыхание жесткое. Тахикардия достигает 100-150 уд/мин. При осмотре выявляется акроцианоз.

Переход интерстициального кардиогенного легочного отека в альвеолярный характеризуется резким ухудшением состояния пациента. Хрипы становятся влажными, крупнопузырчатыми, дыхание клокочущее. При кашле выделяется розоватая или белая пена. Кожа синюшная или мраморного оттенка, покрыта большим количеством холодного липкого пота. Отмечается беспокойство, психомоторное возбуждение, страх смерти, спутанность сознания, головокружение. Пульсовый разрыв между систолическим и диастолическим АД сокращается.

Уровень давления зависит от патогенетического варианта болезни. При истинной недостаточности левого желудочка систолическое АД снижается до показателей менее 90 мм рт. ст. Развивается компенсаторная тахикардия выше 120 ударов в минуту. Гиперволемический вариант протекает с подъемом артериального давления, увеличение ЧСС при этом сохраняется. Возникают сжимающие боли за грудиной, которые могут свидетельствовать о вторичном приступе ИБС, инфаркте миокарда.

Осложнения

Осложнения преимущественно связаны с гипоксией и гиперкапнией. При длительном течении болезни происходит ишемическое поражение клеток головного мозга (инсульт), что в дальнейшем приводит к интеллектуальным и когнитивным расстройствам, соматическим нарушениям. Недостаточное содержание кислорода в крови становится причиной кислородного голодания внутренних органов, что нередко заканчивается частичным или полным прекращением их деятельности. Наиболее опасна ишемия миокарда, которая может завершаться развитием инфаркта, фибрилляции желудочков, асистолии. На фоне кардиогенного отека иногда наблюдается присоединение вторичной инфекции и возникновение пневмонии.

Диагностика

Предварительный диагноз устанавливается бригадой скорой помощи. Дифференциация проводится с отеком легких несердечного происхождения. Определить причину болезни при первом контакте с пациентом затруднительно, поскольку клинические признаки КОЛ и патологии другого генеза практически не отличаются. Критерием постановки диагноза является наличие в анамнезе хронического сердечного заболевания, аритмии. В пользу несердечной причины свидетельствует наличие тиреотоксикоза, эклампсии, сепсиса, массивных ожогов, травм. В стационаре список диагностических мероприятий расширяется, пациенту показаны следующие обследования:

- Физикальное. При аускультации определяются сухие или влажные хрипы, при перкуссии отмечается появление «коробочного» звука. При сохраненном сознании больной занимает вынужденное положение, при психомоторном возбуждении мечется, не отдает себе отчета в происходящем.

- Лабораторное. В крови обнаруживаются признаки гипоксемии и гиперкапнии. SpО2 менее 90%, PaО2 менее 80 мм рт. ст., pH менее 7.35, лактат более 2 ммоль/литр. При гипергидратации уровень ЦВД превышает 12 мм водного столба. Если причиной патологии является инфаркт, в крови увеличиваются концентрации кардиоспецифического тропонина, КФК и КФК МВ.

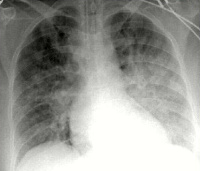

- Инструментальное. На ЭКГ выявляются признаки пароксизмальных нарушений, острого коронарного синдрома, ишемии миокарда (коронарная т-волна, подъем сегмента ST). Рентгенография свидетельствует о снижении пневматизации полей легких по типу снежной бури, при альвеолярной разновидности просматривается затемнение в виде бабочки. На УЗИ сердца определяются признаки гипокинезии левого желудочка.

Лечение кардиогенного отека легких

Терапия на этапе медицинской эвакуации и в стационаре в целом не различается. Вне ЛПУ некоторые методы лечения могут быть проигнорированы из-за отсутствия технической возможности их реализации. Целью первой помощи является устранение клинических проявлений болезни, стабилизация состояния, транспортировка в кардиологическую реанимацию. В медицинском учреждении производят полную ликвидацию пневмонической гипергидратации и вызвавшей ее причины. К числу лечебных методик относятся:

- Оксигенотерапия. При транспортировке осуществляется введение пропущенного через 70% спирт кислорода посредством назальных канюль. В условиях стационара возможен перевод больного на искусственную вентиляцию легких со 100% O2. В качестве пеногасителя используется спирт или тифомсилан. Предпочтительным является инвазивный метод ИВЛ с интубацией трахеи. Вентиляция через маску не применяется в связи с высоким риском аспирации. Для повышения эффективности работы аппарата дыхательные пути очищают от пены с помощью электроотсоса.

- Дегидратация. Для разгрузки малого круга кровообращения и уменьшения ОЦК больной получает петлевые диуретики в высоких дозах. Назначается фуросемид и его аналоги. Использование маннита противопоказано, поскольку вначале он увеличивает поступление жидкости в сосудистое русло, что приводит к усугублению ситуации. По показаниям может быть проведена ультрафильтрация крови с отбором необходимого объема жидкой фракции.

- Анальгезия. Препарат выбора – морфин. Вводится внутривенно под контролем дыхания. Способствует устранению боли и тревожности, расширению сосудов большого круга, уменьшению нагрузки на легочные вены. При выраженном психомоторном возбуждении или болевом синдроме применяется нейролептанальгезия – сочетание наркотического анальгетика с антипсихотическим средством. При САД ниже 90 единиц наркотики и нейротропные препараты противопоказаны.

- Стимуляция сердца. Кардиотонические средства используются только при истинной ЛЖ. Препаратом выбора является дофамин, который подается титрованно через шприц-насос или инфузионную систему с дозатором. Для достижения инотропного эффекта требуются дозы менее 5 мг/кг/час. Для повышения АД дозировки должны превышать указанное значение. Вместо прессорных аминов могут назначаться сердечные гликозиды (коргликон, строфантин).

- Снижение ОПСС. Показаны нитраты (нитроглицерин). Медикаменты этой группы способствуют расширению периферических и коронарных артерий, облегчают работу сердца, способствуют уменьшению притока крови к легким. На этапе транспортировки применяются таблетированные сублингвальные формы, в стационаре выполняется внутривенное введение.

Лечение кардиогенного отека осуществляет врач-реаниматолог. При необходимости пациенту назначают консультации кардиолога или кардиохирурга, терапевта, пульмонолога. Во время пребывания больного в ОРИТ круглосуточно проводят мониторинг АД, ЧСС, ЧДД, SpO2, температуры тела. Ежедневно производят анализы биохимического состава крови, определяют КЩС и электролиты, маркеры острой коронарной патологии, при необходимости измеряют ЦВД.

Прогноз и профилактика

При своевременном начале лечения прогноз благоприятный, кардиогенный ОЛ удается купировать в 95% случаев. Отдаленные перспективы зависят от заболевания, ставшего причиной отека. При отсутствии медицинской помощи больной с высокой степенью вероятности погибает от острого нарушения кровообращения, шока, ишемии головного мозга и сердца. Специфические профилактические мероприятия отсутствуют. Следует своевременно осуществлять диагностику сосудистых и сердечных заболеваний, использовать все существующие возможности их лечения, соблюдать лечебно-охранительный режим, рекомендованный врачом.

Источник

Содержание

- Что такое отек легких

- Отек легких – причины

- Отек легких – симптомы

- Классификация

- Кардиогенный отек легких

- Нарушения кровообращения

- Отек, не связанный с сердечной патологией

- Токсический отек

- Диагностика

- Оценка тяжести состояния

- Прогноз

- Последствия

- Неотложная помощь

- Осложнения, возникающие при неотложной помощи

- Лечение отека легких

- Алгоритм лечения

- Сроки выздоровления

Отек легких – это, прежде всего, патологическая ситуация. Она связана с избыточным объемом внесосудистой жидкости в легких (конкретно в строме и паренхиме). Похожая ситуация развивается при гидротораксе.

Следует иметь в виду, что многие заболевания приводят к осложнениям, сказывающимся на функционировании сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Две эти системы вместе объединены в кардиореспираторный надсистемный уровень. Они тесно связаны между собой.

Наиболее опасным осложнением, затрагивающим кардиореспираторный отдел, является кардиогенный отек легких. Эта патология создает угрозу жизни больного при отсутствии адекватной помощи.

Что такое отек легких

Легкое – это парный паренхиматозный орган, обеспечивающий газообмен с окружающей средой.

Справочно. Легкие состоят из стромы, представленной соединительной тканью с сосудами и бронхами, и паренхимы, представленной альвеолами.

Строму также называют интерстицием. Кислород движется по бронхам, попадает в альвеолы, через стенки которых диффундирует в кровь. Углекислый газ движется в обратном направлении.

Справочно. Отек легких – это патологическое скопление жидкости в строме или паренхиме.

Соответственно, выделяют альвеолярный и интерстициальный отек. Последний имеет менее выраженную клиническую картину. Он вызывается застоем крови в малом кругу кровообращения, как правило, при хронической сердечной патологии.

Интерстициальный отек не выделяют как отдельный вид патологии. Его считают симптомом сердечной недостаточности.

Когда говорят об отеке легких, имеют в виду именно альвеолярный отек легких. При этом жидкость под воздействием определенных причин выходит из сосудистого русла и попадает в альвеолярную ткань. Альвеолы – это тонкостенные мешочки, выстланные одним слоем клеток и заполненные воздухом.

Важно. Когда жидкость попадает в альвеолы, она вытесняет из них воздух и газообмен нарушается.

Жидкость, выходящая в ткани, называется транссудатом. Соединяясь с воздухом в легких, транссудат превращается в пену. Если пенистая жидкость заполняет большую часть легких, возникает состояние, аналогичное утоплению. Больной может погибнуть из-за гипоксии вследствие того, что больше не может дышать.

Отек легких – причины

Отек легких может возникнуть по нескольким причинам, которые относятся к одному из следующих механизмов:

- Повышение давления жидкости в сосудах. В этом случае в сосудах, прилежащих к альвеолам, становится слишком много крови. Если ее жидкая часть выходит в интерстициальную ткань, то возникает интерстициальны отек. Этот механизм характерен для хронической патологии. Если давление в сосудах повышается остро, жидкость выходит в альвеолы и возникает отек.

Этот механизм характерен для заболеваний сердца, приводящих к сердечной недостаточности. Например, пороки сердца, миокардит, дистрофии миокарда, инфаркт, бактериальные поражения сердца. Кроме того, он возможен при массивной инфузионной терапии.

- Снижение белкового давления. Белковые молекулы крови создают онкотическое давление, позволяющее удерживать плазму в кровеносном русле. Когда онкотическое давление снижается, жидкая часть крови или лимфы покидает сосудистое русло. Этот механизм реализуется при заболеваниях печени, почечной недостаточности, гломерулонефрите, злокачественных опухолях, белковом голодании.

- Повреждение гистогематического барьера. Гистогематическим барьером называют ткани и клетки, лежащие между просветом кровеносного русла и структурами внутренних органов. В данном случае речь идет об эндотелии сосудов и альвеолярном эпителии.

Если эти структуры повреждаются, жидкая часть крови выходит из сосудов и возникает отек легких. Причиной этого могут служить токсические повреждения легких, инфекционные заболевания, включая респираторную вирусную патологию, и хронические заболевания легочной ткани, например, эмфизема или бронхиальная астма.

Отек легких – симптомы

Отек легких характеризуется быстрым нарастанием следующих симптомов:

- Удушье, сопровождающееся беспокойством;

- Одышка смешанного характера;

- Кашель с отхождением пенистой мокроты;

- Положение ортопноэ – сидя с опущенными вниз ногами и упором на руки;

- Синюшность кожных покровов;

- Снижение артериального давления;

- Ускорение частоты сердечных сокращений;

- Изменение со стороны центральной нервной системы – возбуждение, сменяющееся угнетением вплоть до комы.

Все перечисленные симптомы могут иметь разную степень выраженности. Наиболее информативными из них является первые три.

Справочно. Пенистая мокрота – патогномоничный симптом альвеолярного отека легких, который не встречается при других патологических состояниях.

Классификация

В зависимости от происхождения отек легких подразделяется на:

- связанный с сердечной патологией или кардиогенный отек легких,

- вызванный заболеваниями других органов и систем или некардиогенный отек легких,

- токсический отек, связанный с повреждением альвеол.

Кардиогенный отек легких

Отек вследствие сердечной патологии возникает в том случае, если происходит увеличение объема жидкости в малом круге кровообращения. Это возможно при различных патологических состояниях, вызывающих острую сердечную недостаточность.

Хроническая сердечная недостаточность редко сопровождается альвеолярным отеком.

Справочно. Характерной особенностью этого вида является возникновение, помимо признаков отека легких, проявлений сердечно-сосудистой патологии. Например, боль в груди, падение артериального давления, отеки конечностей.

Нарушения кровообращения

Механизм отека легких зависит от вида патологии, которая ему предшествовала. В том случае, если причиной стала левожелудочковая недостаточность, отек развивается вследствие повышения давления в левом предсердии.

Вначале уменьшается выброс крови из желудочка, в нем нарастает давление, вследствие чего предсердие не может полностью опорожниться. Это приводит к нарастанию давления в предсердии, при этом опорожниться не могут вены малого круга. При повышении давления в последних, происходит застой крови в малом круге кровообращения, выход ее из капилляров в интерстиций и в просвет альвеол. Развивается отек.

Справочно. Еще один механизм связан с повышением давления в легочной артерии. Он осуществляется в том случае, если возникает перегрузка правого желудочка объемом.

Например, при массивной инфузионной терапии. При этом большое количество жидкости переходит из правого желудочка в сосуды малого круга кровообращения, повышается гидростатическое давление, возникает отек легких.

Этот механизм возникает только в том случае, если давление в легочной артерии нарастает быстро. Если его увеличение происходит постепенно, возникает рефлекс Китаева – спазм артериол. При этом жидкость не может перейти в капилляры и отек не возникает.

Внимание. Даже небольшой объем жидкости, около 150-200мл, может создать большое количество пены, заполняющей всю легочную ткань.

Отек, не связанный с сердечной патологией

Некардиогенный отек легких развивается в том случае, если механизмы образования отека не связаны с заболеваниями сердца. Как правило, такой отек возникает вследствие снижения онкотического давления или повреждения гистогематического барьера.

Часто причиной этому служит печеночная недостаточность. При этом снижается синтез альбуминов, создающих онкотическое давление. При снижении последнего жидкая часть крови выходит из сосудов в альвеолы. Этот же механизм характерен для почечной недостаточности, при которой большое количество альбуминов теряется с мочой. В норме моча не содержит белок.

Внимание. Еще одна причина некардиогенного отека легких – искусственное разжижение крови. Такое бывает при восполнении объема циркулирующей крови с помощью кристаллоидных растворов. Они разбавляют плазму крови, снижая концентрацию альбуминов, следовательно, понижая онкотическое давление.

Достаточно частая причина некардиогенного отека легких – злокачественные новообразования. Опухолевая интоксикация и активное поглощение новообразованием белка крови приводит к тому же механизму, что и почечная недостаточность – потере белка.

Отек вследствие повреждения гистогематического барьера встречается при воздействии патогенных факторов на стенку альвеол, например, в случае аспирации желудочного содержимого или инфекционной патологии (чаще у детей). При этом нарушается барьерная функция альвеолярных клеток, и жидкость беспрепятственно поступает в легкие.

Справочно. По медицинской статистике некардиогенный отек легких встречается в разы реже, чем кардиогенный.

Токсический отек

По механизму токсический отек легких является следствием увеличения проницаемости гистогематического барьера. Многие токсины накапливаются в паренхиматозных органах. Кроме того, некоторые из них попадают в организм через легкие или выводятся ими.

Чаще всего отек легких возникает вследствие вдыхания токсических веществ, например, аммиака, фосгена, продуктов горения, некоторых соединений водорода.

Вдыхание перечисленных веществ приводит к их накоплению в полости легких, повреждению стенок альвеол и выходу жидкой части крови. Очень редко этот механизм запускает эндогенная интоксикация. Возникает она вследствие печеночной или почечной недостаточности, когда продукты азотистого обмена начинают выводится легкими и повреждать их ткани.

Справочно. В мирное время токсический отек легких явление очень редкое.

Диагностика

Подтверждение диагноза основывается на выявлении самого отека и обнаружении причины этого осложнения.

Отек легких диагностируют следующими методами:

- Физикальные. В легких выслушивается множество разнокалиберных хрипов, крепитация. В случае массивного отека дыхание может быть ослаблено или полностью отсутствовать в некоторых отделах. Перкуторно определяется притупление легочного звука.

- Рентгенографические. Обзорная рентгенография органов грудной клетки – основной способ диагностики отека. На снимке видно усиление легочного рисунка, что более характерно для интерстициальной формы, но встречается и при альвеолярном отеке, и участки затемнения неоднородной структуры, больше в нижних долях – признаки наличия жидкости в полости альвеол.

Как правило, постановка диагноза не составляет труда, даже если врач не имеет никаких данных, кроме клинической картины. Возникновение пенистой мокроты – главный признак отека легких.

Выявление причины патологии происходит не так быстро. Для этого необходимо зарегистрировать ЭКГ, что покажет инфаркт миокарда и перегрузку желудочков. Для более точной диагностики сердечной патологии используют УЗИ сердца.

Справочно. Определить онкотическое давление можно с помощью биохимического анализа и выяснения концентрации альбуминов.

В некоторых случаях необходимо проверить кровь на наличие токсинов, исследовать функцию печени и почек.

Оценка тяжести состояния

Тяжесть состояния можно оценить по газовому составу крови, по давлению в малом круге кровообращения, по общему состоянию больного.

Справочно. Повышение в крови концентрации углекислого газа и снижение концентрации кислорода говорит о развитии дыхательной недостаточности. Чем выраженнее изменения, тем больше ее степень.

Повышение давления в малом круге кровообращения свидетельствует о кардиогенном отеке. Оно также является прогностическим признаком. Чем выше давление, тем хуже прогноз.

Тяжесть состояния больного можно оценить по его внешнему виду. При небольшом отеке больные активно предъявляют жалобы, могут передвигаться, разговаривать, но активность их значительно снижена. В тяжелых случаях больные начинают задыхаться, может развиться кома и наступить летальный исход вследствие удушья.

Прогноз

Прогноз заболевания зависит от его тяжести и своевременности оказания медицинской помощи. Если отек легких небольшой и помощь оказана своевременно, прогноз благоприятный. Такая патология может быть излечена еще на догоспитальном этапе. Купирование отека происходит еще в машине скорой помощи. Остаточные явления отсутствуют.

При отеке средней выраженности или несвоевременном оказании помощи, повреждаются ткани альвеол. Грубое нарушение их стенки приводит к разрастанию соединительной ткани. При этом фиброз паренхимы остается пожизненно.

Внимание. Тяжелые отеки могут очень быстро приводить к летальному исходу. Терапия в этом случае не всегда является эффективной.

Последствия

Наиболее неблагоприятным исходом отека легких является смерть больного. Однако даже успешное лечение может иметь опасные для здоровья последствия. Прежде всего, они связаны с длительным состоянием гипоксии.

При отеке легких клетки всех органов и тканей недополучают кислород, в них развиваются ишемические процессы. Исходом могут быть повреждения различных органов, вплоть до полиорганной недостаточности.

Справочно. Чаще всего наблюдаются изменения со стороны центральной нервной системы, похожие на инсульт или приводящие к психическим расстройствам.

Кроме того, легкие после отека могут не вернуться в свое обычное состояние. В них возможно развитие фиброза или ателектатических изменений. При этом дыхательная недостаточность будет сохраняться даже после полного излечения больного.

Еще одно последствие – присоединение вторичной инфекции – встречается достаточно часто. При этом в легких развивается неспецифическая пневмония, чаще всего, с тяжелым течением.

Неотложная помощь

Неотложная помощь заключается в немедленном введении пеногасителей в организм больного. Наиболее эффективным методом борьбы с отеком является ингаляция кислорода через этиловый спирт. Последний относится к пеногасителям.

Однако на догоспитальном этапе ингаляционную терапию обеспечить сложно. Вместо нее применяют внутривенное введение разведенного этилового спирта не более, чем до 30%.

Внимание! Самостоятельное введение препарата недопустимо, поскольку возможно развитие осложнений.

Во время оказания неотложной помощи пациент должен находиться в полусидячем положении. После пеногасителя вводят диуретик, наркотические анальгетики и препараты, воздействующие на возможную причину отека.

Затем продолжают терапию в стационаре по схеме.

Осложнения, возникающие при неотложной помощи

Важно. Неотложная помощь может оказаться неэффективной в том случае, если отек является массивным и нарастает молниеносно.

При этом поступающая жидкость заполняет всю легочную ткань. Осложнениями самой терапии является токсическое повреждение органов, вызванное этиловым спиртом, гипергликемия у больных с сахарным диабетом, угнетение дыхания и сердечной деятельности наркотическим анальгетиками.

Последствия неотложной терапии могут быть устранены в стационаре во время лечения основного заболевания.

Лечение отека легких

Лечение в стационаре направлено на восстановление функции внешнего дыхания и устранение этиологического фактора отека легких.

Алгоритм лечения

Начинают терапию в реанимационном отделении. Больного подключают к препарату ИВЛ с подачей 100% увлажненного кислорода. В это время делают все необходимые анализы для определения причины и последствий отека.

Лечение, как правило, симптоматическое и патогенетическое. Продолжают введение диуретиков, назначают глюкокортикоиды, выравнивают кислотно-щелочное равновесие, восполняют белковый баланс крови.

После стабилизации состояния больного, его переводят в терапевтическое отделение, где осуществляют лечение основной патологии. Последнее зависит от конкретного диагноза.

Справочно. На всех этапах лечения обязательным является назначение антибиотиков широкого спектра действия, позволяющих предупредить развитие пневмонии.

Сроки выздоровления

Сам по себе отек легких можно купировать в течение нескольких минут. Буквально сразу после начала введения этилового спирта наступает улучшение состояния больного.

Однако лечение причин и борьба с последствиями этого осложнения могут занимать достаточно длительное время.

Внимание. В некоторых случаях пациенту необходимо пожизненно принимать назначенную терапию.

Источник