Что такое очаги демиелинизации с перифокальным отеком

Очаги демиелинизации на МРТ: что это может быть

Очаг демиелинизации в веществе головного или спинного мозга – это участок, где когда-то был, или в настоящее время идёт воспалительный процесс с разрушением миелина – оболочки проводящих нервных путей. Подробнее о демиелинизации

Если найдены очаги демиелинизации в головном или спинном мозге – первое, что нужно сделать, это выяснить природу очагов, степень их опасности и наличие/отсутствие потребности в лечении. Для уточнения диагноза мы предложим Вам осмотр неврологом и исследования на предмет нейроинфекций, аутоиммунного процесса (рассеянный склероз, аутоиммунный энцефаломиелит), ревматических заболеваний с вовлечением головного и/или спинного мозга. Результаты этих исследований внесут ясность в ситуацию и помогут правильно построить лечение, если оно потребуется.

Какие находки возможны:

- Перенесенная и давно завершившаяся ранее (даже в детстве) демиелинизация – нейроинфекция или аномальная реакция на прививку, либо какой-то другой оконченный воспалительный процесс. В таком случае очаги демиелинизации могут сохраняться всю жизнь, не представляя опасности. Такая ситуация обычно не требует лечения.

- Текущий демиелинизирующий воспалительный процесс в активной фазе или в стадии временной остановки – ремиссии. Такой воспалительный процесс может быть вызван либо чрезмерной агрессией иммунной системы, когда белки миелина ошибочно распознаются иммунитетом как чужеродные и опасные, либо нейроинфекцией, либо сочетанием обоих процессов. В этом случае мы предложим Вам лечение, причем, по возможности, безотлагательное – речь идет о потере рабочей ткани головного и/или спинного мозга. Подробнее о срочном лечении атаки рассеянного склероза

|

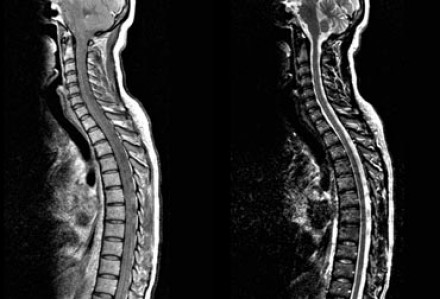

| Очаг демиелинизации в веществе спинного мозга |

Активны очаги демиелинизации или нет? МРТ головного мозга с контрастом, олигоклональный IgG в ликворе и крови

Наличие/отсутствие активности очагов демиелинизации в текущий момент времени может много прояснить в диагнозе и указывает на срочность лечения. Что такое активный очаг демиелинизации: это участок в головном или спинном мозге, где в настоящее время идет активный процесс разрушения миелина (обострение или дебют демиелинизирующего заболевания).

Ответ о происхождении и активности очагов демиелинизации в веществе головного мозга может дать МРТ с гадолиниевым контрастированием. Очаги, в которых демиелинизация идёт прямо сейчас, накапливают контрастное вещество, и это видно при МР-томографии.

Однако, очаги демиелинизации накапливают контраст только в период активного воспаления, и в стадии ремиссии (временной остановки заболевания) возможен ложноотрицательный результат. В этом случае диагноз можно уточнить с путем исследования олигоклонального IgG в ликворе и крови. Олигоклональный IgG дает информацию о наличии/отсутствии повышенной активности иммунной системы в головном и спинном мозге.

С достаточной степенью достоверности результаты исследования олигоклонального IgG и МРТ с контрастом трактуются так:

- Текущего демиелинизирующего заболевания нет – очаги демиелинизации не накапливают контраст при МРТ, олигоклональный IgG в норме. Лечение, скорее всего, не понадобится.

- Текущее демиелинизирующее заболевание есть, но на данный момент времени оно неактивно (ремиссия) – при МРТ в очагах демиелинизации контраст не накапливается, олигоклональный IgG в ликворе повышен. Потребуется плановое лечение.

- Текущее демиелинизирующее заболевание есть, и на данный момент времени оно активно (обострение или дебют) – очаги демиелинизации накапливают контраст при МРТ, олигоклональный IgG в ликворе повышен. В этом случае мы предложим Вам срочное лечение – нужно остановить процесс разрушения ткани мозга. Подробнее о срочном лечении атаки рассеянного склероза

Как будет построено обследование при обнаружении очагов демиелинизации в головном или спинного мозге

Прояснить ситуацию помогут:

- Детальный неврологический осмотр. Для рассеянного склероза и других демиелинизирующих заболеваний характерны вполне определенные симптомы. Эти нарушения рефлексов, чувствительности, координации, гнозиса, праксиса и т.д. по определенной схеме. Неврологический осмотр помогает сузить круг поисков, сократить время обследования и снизить расходы на диагностику.

- Лабораторное обследование. Это анализы на нейроинфекции, аутоиммунные заболевания, иммунологические исследования. Обычно это несколько исследований из приведенных на этой странице.

- Исследование вызванных потенциалов входит в стандарт обследования при демиелинизирующих заболеваниях, в т.ч. при подтверждении диагноза рассеянного склероза.

- Электронейромиография (ЭНМГ) – это набор методов исследования проведения нервного возбуждения по проводящим путям нервной системы (головной мозг – спинной мозг – периферические нервы – мышцы). Часто именно ЭНМГ вносит окончательную ясность в диагноз при обнаружении очагов демиелинизации в головном мозге или спинном мозге.

Если очаги демиелинизации активны (накапливают контраст), если нарастает неврологическая симптоматика – мы предложим лечение немедленно. В этой ситуации нужно срочно остановить разрушение головного и/или спинного мозга. В процессе лечения будем уточнять диагноз, и как только диагноз будет ясен – предложим Вам плановое лечение, исходя из результатов диагностики. Если на текущий момент активной демиелинизации нет – есть время спокойно разобраться в происходящем. Полученные данные исследований помогают понять причину демиелинизации и ложатся в основу схемы лечения.

Имеет ли практический смысл определять содержание основного белка миелина и антитела к миелину? Обычно не имеет. Почему:

- При инфекционном, ревматическом и даже травматическом поражении нервной системы может разрушаться миелин, потребуется его утилизация, и антитела к его белкам могут повыситься естественным образом. Дифференцировать диагноз в этих случаях достоверно невозможно.

- Иммунная агрессия может быть направлена не против основного белка миелина, а против других его белков (возможно сразу нескольких), молекулярное строение которых довольно различно. В этом случае высокого уровня антител к основному белку миелина не будет, несмотря на текущую демиелинизацию.

Ревматическое заболевание с вовлечением мозга может имитировать картину рассеянного склероза

Хронические аутоиммунные болезни могут протекать длительно, скрыто, и напоминать МРТ-картину рассеянного склероза. В первую очередь следует иметь в виду васкулит и системную красную волчанку.

Васкулит – это атака иммунной системы против кровеносных сосудов собственного же организма. Сопровождается обескровливанием ткани, питаемой пострадавшим сосудом. При васкулите обнаруживаются характерные изменения в анализах крови (антитела к цитоплазме нейтрофилов), а кроме того, иногда можно обнаружить очаги васкулита на коже при простом осмотре. Системная красная волчанка может протекать с аутоиммунным повреждением мозга и периферических нервов. Лечение ревматических болезней, рассеянного склероза и других демиелинизирующих заболевания строится по-разному, поэтому правильно поставленный диагноз здесь очень важен.

Источник

Магнитно-резонансная томография проводилась здоровым лицам и пациентам с РС. Объём головного мозга у здоровых волонтёров составил от 890 см3 до 1120 см3 (среднее значение – 1005±10,2 см3).

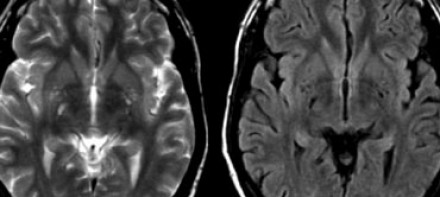

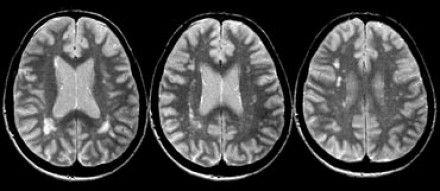

Рис. 4. МР-томограммы головного мозга в аксиальной проекции пациента М. с ремиттирующим течением РС. Представлены различные режимы МР-исследования. На Т1 взвешенном изображении (а) очаги демиелинизации не визуализируются. На Т2 взвешенном изображении (б) визуализируется множество очагов демиелинизации без перифокального отека. На изображении взвешенном по протонной плотности (в) на фоне низкого сигнала от вещества головного мозга визуализируются гиперинтенсивные очаги РС.

МРТ-диагностика рассеянного склероза основывалась на выявлении прямых и косвенных признаков демиелинизирующего процесса. К прямым МРТ симптомам РС мы относили множественные и единичные очаговые повреждения головного мозга. У обследованных нами больных на изображениях, взвешенных по Т2, протонной плотности и полученных в режиме “STIR” (Short Tau Inversion Recovery) эти повреждения отображались в виде гиперинтенсивных очагов небольших размеров, с трансформацией в гипоинтенсивные очаги на изображениях тяжело взвешенных по Т1 (рис. 4 а, б, в).

Помимо очагов демиелинизации у 31% больных отмечено линейное усиление интенсивности сигнала в перивентрикулярной зоне. Кроме того, при расположении очагов демиелинизации в суправентрикулярных отделах на сагиттальных томограммах у 55% человек установлена деформация верхних контуров боковых желудочков (рис. 5).

| ||||

| Рис. 5. МР-томограмма головного мозга в сагиттальной проекции пациента У. с рассеянным склерозом. Т2 ВИ. В мозолистом теле определяются очаги демиелинизации с перифокальным отеком, симулирующие деформацию верхнего контура боковых желудочков. | ||||

| ||||

| Рис. 6. МР-томограмма головного мозга пациента Ж. с рассеянным склерозом в аксиальной проекции. Т2 ВИ. Визуализируются очаги демиелинизации расположенные в перивентрикулярной области. Боковые желудочки расширены. | ||||

| анатомическая область головного мозга | количество больных | |

| абс. | % | |

| субкортикальные отделы | 7 | 13 |

| лобные доли | 22 | 41 |

| височные доли | 9 | 17 |

| теменные доли | 33 | 61 |

| затылочные доли | 16 | 30 |

| мозжечок | 8 | 15 |

| перивентрикулярная область | 42 | 78 |

| ствол мозга | 6 | 11 |

| мозолистое тело | 2 | 4 |

|  |

| а | б |

Рис. 7. На серии МР томограмм головного мозга пациента В. с рассеянным склерозом определяются очаги демиелинизации в мосту.

Наиболее частым местом локализации бляшек рассеянного склероза при перивентрикулярном расположении были передние (63,2%) и задние (58,3%) рога боковых желудочков. Рядом с телом боковых желудочков очаги демиелинизации были выявлены у 47,4% человек, в стенках – в 3% случаях. Перивентрикулярные очаги у больных с РС имели в большинстве случаев неправильную форму и размытые контуры (66%). Очаги округлой формы и с чёткими контурами были выявлены в 34% и в большинстве случаев локализовались рядом с передними рогами боковых желудочков. Количество очагов при перивентрикулярной локализации чаще всего колебалось от 3 до 11.

|

| Рис. 8. МР-томограмма головного мозга пациента З. с рассеянным склерозом. Т2 ВИ. Определяются очаги демиелинизации в мозолистом теле. |

Однако встречались и единичные очаги. Максимальное количество выявленных у больных очагов составило 36.

Наряду с бляшками рассеянного склероза в перивентрикулярной зоне отмечалось наличие гиперинтенсивного сигнала вдоль стенок боковых желудочков. Как правило, этот линейный сигнал сочетался с гидроцефалией.

Бляшки РС, локализующиеся в лобных и затылочных долях имели преимущественно ровный, чёткий контур и округлую форму, а в теменных долях – неправильную форму и нечёткие контуры. Очаги демиелинизации в мозжечке выглядели в виде небольших одиночных округлых зон поражения с чёткими контурами. В стволе мозга и в мозолистом теле бляшки РС были единичными и имели небольшие размеры.

При компьютерной обработке МРТ данных установлено, что общее количества очагов демиелинизации варьирует в широких пределах (от 4 до 36). На этом основании все больные были разделены на две группы (табл. 9).

| количество очагов от 4 до 15 | количеством очагов от 16 до 36 | |||

| ремиттирующий тип | вторично-прогрессирующий тип | ремиттирующий тип | вторично-прогрессирующий тип | |

| больные РС | 26 | 2 | 14 | 12 |

| % | 65 | 14 | 35 | 86 |

Из таблицы видно, что в первую группу пациентов с количеством очагов демиелинизации от 4 до 15 (рис.9) были включены 28 пациентов с рассеянным склерозом (51,9%), среди которых было 26 (65%) пациентов с ремиттирующей формой заболевания и 2 (14%) пациента с вторично-прогрессирующим течением РС. Вторую группу пациентов с количеством очагов демиелинизации от 16 до 36 (рис.10) составили 26 (48,1%) человек, среди которых 14 (35%) пациентов имели ремиттирующую форму заболевания и 12 (86%) – вторично-прогрессирующую.

|  |

| а | б |

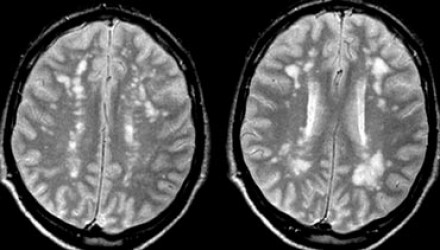

Рис. 9. МР-томограммы головного мозга пациента Б. с рассеянным склерозом. На Т2 ВИ и изображениях взвешенных по протонной плотности в белом веществе головного мозга определяется небольшое количество очагов рассеянного склероза(

Рис. 10. МР-томограммы головного мозга пациента Л. с рассеянным склерозом. Т2 ВИ. Количество очагов составляет >15.

пределах от 16 до 36.

Таким образом, у пациентов с ремиттирующим типом течения РС количество очагов демиелинизации находилось преимущественно в пределах от 4 до 15, а у пациентов с вторично-прогрессирующим типом течения – в пределах от 16 до 36.

Мы подсчитали количество очагов демиелинизации в левом и правом полушариях головного мозга в каждой из двух групп пациентов с ремиттирующим и вторично-прогрессирующим типами течения заболевания. Результаты представлены в таблицах 10,11.

| больные РС | количество очагов демиелинизации | ||

| среднее | в правом полушарии | в левом полушарии | |

| ремиттирующий тип | 8,7 ± 0,6 | 4,5 ± 0,4 | 3,7 ± 0,5 |

| вторично-прогрессирующий тип | 9,5 ± 0,5 | 5,5 ± 0,5 | 4,0 ± 1,0 |

| всего | 8,8 ± 0,5 | 4,8 ± 0,4 | 3,6 ± 0,5 |

| больные РС | количество очагов демиелинизации | ||

| общее | в правом полушарии | в левом полушарии | |

| ремиттирующий тип | 24,0 ± 4,3 | 14,3 ± 2,6 | 9,7 ± 1,7 |

| вторично-прогрессирующий тип | 22,8 ± 2,1 | 12,5 ± 0,9 | 10,3 ± 1,3 |

| всего | 23,4 ± 2,4 | 13,5 ± 1,5 | 10,0 ± 0,9 |

По полученным данным можно сделать вывод, что каких-либо значимых отличий между количеством очагов в левом и правом полушариях головного мозга как у пациентов с ремиттирующим типом течения заболевания, так и с вторично-прогрессирующим типом, не отмечается.

Объём поражённого вещества головного мозга также находился в широком диапазоне (от 21,8 см3 до 410,9 см3). В связи с этим все больные с РС также были разделены на две группы (табл. 12).

| объём очагов демиелинизации | ||||

| от 21,8 см3 до 100,0 см3 | от 100,1 см3 до 410,9 см3 | |||

| ремиттирующий тип | вторично-прогрессирующий тип | ремиттирующий тип | вторично-прогрессирующий тип | |

| больные РС | 27 | 5 | 13 | 9 |

| % | 68 | 36 | 32 | 64 |

Первую группу составили пациенты в количестве 32 (59,3%) человек с объёмом очагов демиелинизации от 21,8 см3 до 100,0 см3 (рис. 11), среди которых было 27 (68%) пациентов с ремиттирующей формой заболевания и 5 (36%) пациентов с вторично-прогрессирующим течением РС. Вторую группу пациентов с объёмом очагов демиелинизации от 100,1 см3 до 410,9 см3 (рис. 12) составили 22 (40,7%) человека, среди которых 13 (32%) пациентов имели ремиттирующую форму заболевания и 9 (64%) – вторично-прогрессирующую.

Рис. 11. МР-томограмма головного мозга пациента Н. с рассеянным склерозом. Общий объём очагов рассеянного склероза3 см.

Рис. 12. МР-томограмма головного мозга пациента Ш. с рассеянным склерозом. Т2 ВИ. Определяются очаги размером от 5 мм до 3 см. Общий объем очагов > 100см3.

Мы подсчитали объём очагов демиелинизации в левом и правом полушариях головного мозга в каждой из двух групп пациентов с ремиттирующим и вторично-прогрессирующим типами течения заболевания. Результаты представлены в таблицах 13,14.

| больные РС | объём очагов демиелинизации (см3) | ||

| общий | в правом полушарии | в левом полушарии | |

| ремиттирующий тип | 58,0 ± 6,1 | 36,1 ± 4,7 | 21,9 ± 3,8 |

| вторично-прогрессирующий тип | 75,5 ± 22,8 | 34,8 ± 0,8 | 40,7 ± 21,7 |

| всего | 61,1 ± 5,3 | 32,1 ± 4,0 | 25,2 ± 4,2 |

| больные РС | объём очагов демиелинизации (см3) | ||

| общий | в правом полушарии | в левом полушарии | |

| ремиттирующий тип | 210,7 ± 51,2 | 103,3 ± 34,1 | 107,4 ± 31,0 |

| вторично-прогрессирующий тип | 168,7 ± 33,0 | 88,1 ± 23,2 | 80,4 ± 29,9 |

| всего | 193,9 ± 31,3 | 97,2 ± 20,5 | 96,6 ± 20,2 |

По представленным результатам видно, что каких-либо значимых отличий между объёмом очагов в левом и правом полушариях головного мозга как у пациентов с ремиттирующим типом течения заболевания, так и с вторично-прогрессирующим типом, также не отмечается.

К косвенным признакам рассеянного склероза отнесено сопутствующее расширение боковых желудочков. Гидроцефалия выявлена у 11 (20%) пациентов, главным образом при длительном течении заболевания. Во всех случаях расширение боковых желудочков сочеталось с наличием очагов демиелинизации (рис. 13).

|

| Рис. 13. МР-томограммы головного мозга пациента Ю. с рассеянным склерозом. Т2 ВИ. Определяется выраженное расширение боковых желудочков (гидроцефалия). |

Была выявлена определённая закономерность между размерами бляшек и их локализацией. Чаще (40%) большие размеры (более 10 мм) очаги демиелинизации имели при расположении в субкортикальных отделах и у задних рогов боковых желудочков. В лобных долях бляшки больших размеров выявлены в 2 (3,7%) и у передних рогов боковых желудочков в 5 (9,2%) случаях.

Таким образом, установлено, что пациенты с рассеянным склерозом имеют следующие МРТ – признаки:

- Наличие 3х и более очагов (участков) с высокой интенсивностью сигнала, выявляемых на изображениях, взвешенных по Т2 и протонной плотности, а также в режиме “STIR” с трансформацией в гипоинтенсивные очаги на тяжёлых Т1 взвешенных изображениях.

- Размеры очагов преимущественно от 3х до 15 мм.

- Преимущественная локализация очагов – в перивентрикулярной зоне в сочетании с наличием одиночных бляшек в других отделах головного мозга.

- Косвенными признаками рассеянного склероза являются расширение боковых желудочков (гидроцефалия), а также наличие линейных гиперинтенсивных участков в перивентрикулярных отделах головного мозга, характерных для атрофии мозгового вещества.

Уважаемые пользователи!

Наши специалисты готовы ответить на Ваши вопросы в разделе

«Форум».

Источник

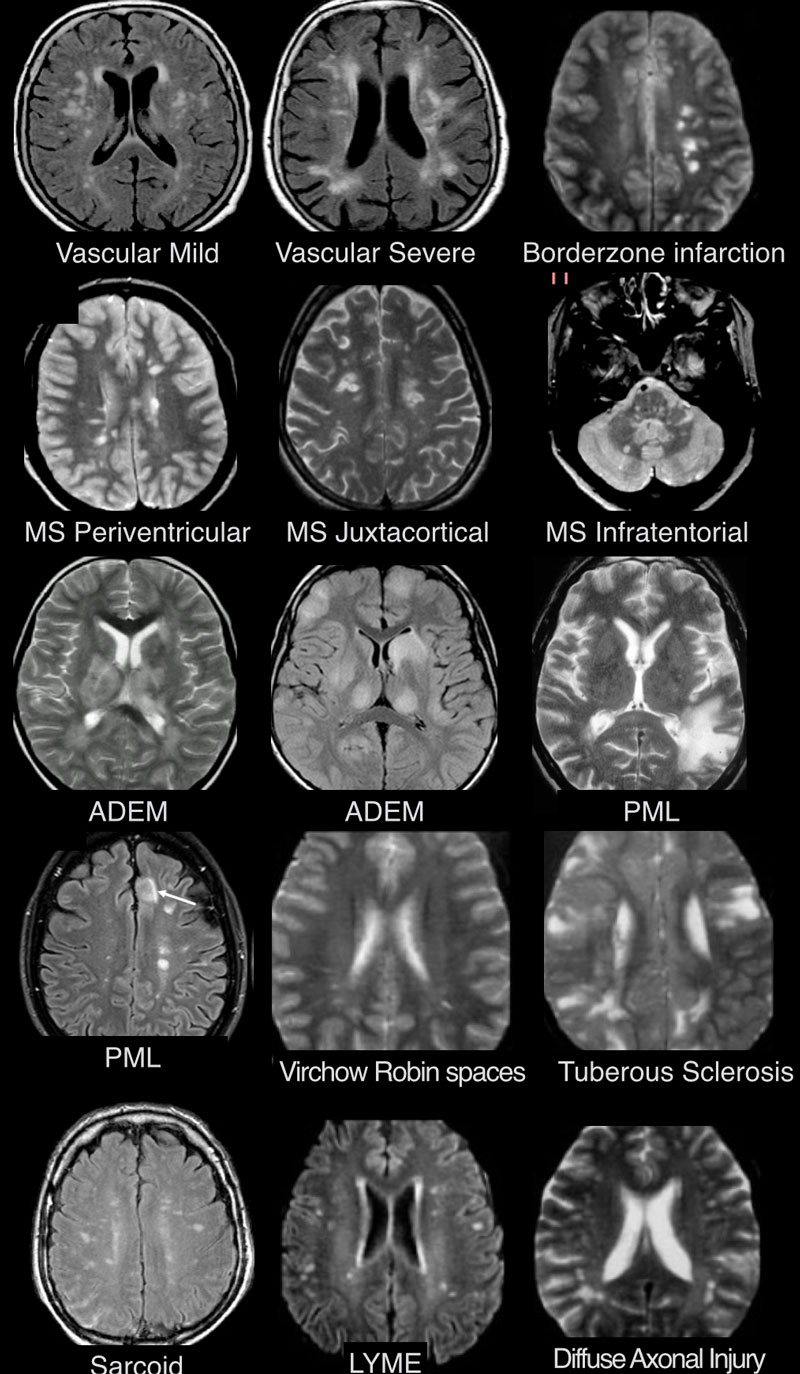

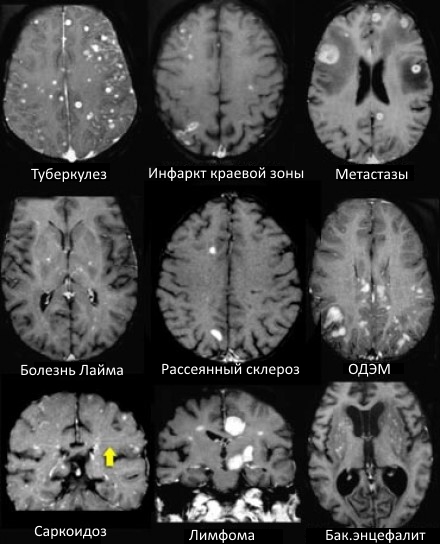

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА

Дифференциально-диагностический ряд заболеваний белого вещества является очень длинным. Выявленные с помощью МРТ очаги могут отражать нормальные возрастные изменения, но большинство очагов в белом веществе возникают в течение жизни и в результате гипоксии и ишемии.

Рассеянный склероз считается самым распространенным воспалительным заболеванием, которое характеризуется поражением белого вещества головного мозга. Наиболее частыми вирусными заболеваниями, приводящими к возникновению похожих очагов, являются прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия и герпесвирусная инфекция. Они характеризуются симметричными патологическими участками, которые нужно дифференцировать с интоксикациями.

Сложность дифференциальной диагностики обусловливает в ряде случаев необходимость дополнительной консультации с нейрорадиологом с целью получения второго мнения.

ПРИ КАКИХ БОЛЕЗНЯХ ВОЗНИКАЮТ ОЧАГИ В БЕЛОМ ВЕЩЕСТВЕ?

Очаговые изменения сосудистого генеза

- Атеросклероз

- Гипергомоцистеинемия

- Амилоидная ангиопатия

- Диабетическая микроангиопатия

- Гипертония

- Мигрень

Воспалительные заболевания

- Рассеянный склероз

- Васкулиты: системная красная волчанка, болезнь Бехчета, болезнь Шегрена

- Саркоидоз

- Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит, целиакия)

Заболевания инфекционной природы

- ВИЧ, сифилис, боррелиоз (болезнь Лайма)

- Прогрессирующая мультифокальная лейконцефалопатия

- Острый рассеянный (диссеминированный) энцефаломиелит (ОДЭМ)

Интоксикации и метаболические расстройства

- Отравление угарным газом, дефицит витамина B12

- Центральный понтинный миелинолиз

Травматические процессы

- Связанные с лучевой терапией

- Постконтузионные очаги

Врожденные заболевания

- Обусловленные нарушением метаболизма (имеют симметричный характер, требуют дифференциальной диагностики с токсическими энцефалопатиями)

Могут наблюдаться в норме

- Перивентрикулярный лейкоареоз, 1 степень по шкале Fazekas

МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА: МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОЧАГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

На изображениях определяются множественные точечные и «пятнистые» очаги. Некоторые из них будут рассмотрены более детально.

Инфаркты по типу водораздела

- Главное отличие инфарктов (инсультов) этого типа — это предрасположенность к локализации очагов только в одном полушарии на границе крупных бассейнов кровоснабжения. На МР-томограмме представлен инфаркт в бассейне глубоких ветвей.

Острий диссеминированный энцефаломиелит (ОДЭМ)

- Основное отличие: появление мультифокальных участков в белом веществе и в области базальных ганглиев через 10-14 дней после перенесенной инфекции или вакцинации. Как при рассеянном склерозе, при ОДЭМ может поражаться спинной мозг, дугообразные волокна и мозолистое тело; в некоторых случаях очаги могут накапливать контраст. Отличием от РС считается тот момент, что они имеют большой размер и возникают преимущественно у молодых пациентов. Заболевание отличается монофазным течением

Болезнь Лайма

- Характеризуется наличием мелких очажков размером 2-3 мм, имитирующих таковые при РС, у пациента с кожной сыпью и гриппоподобным синдромом. Другими особенностями являются гиперинтенсивный сигнал от спинного мозга и контрастное усиление в области корневой зоны седьмой пары черепно-мозговых нервов.

Саркоидоз головного мозга

- Распределение очаговых изменений при саркоидозе крайне напоминает таковое при рассеянном склерозе.

Прогрессирующая мультфокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ)

- Демиелинизирующее заболевание, обусловленное вирусом Джона Каннигема у пациентов с иммунодефицитом. Ключевым признаком являются поражения белого вещества в области дугообразных волокон, не усиливающиеся при контрастировании, оказывающие объемное воздействие (в отличие от поражений, обусловленных ВИЧ или цитомегаловирусом). Патологические участки при ПМЛ могут быть односторонними, но чаще они возникают с обеих сторон и являются асимметричными.

Пространства Вирхова-Робина

- Ключевой признак: гиперинтенсивный сигнал на Т2 ВИ и гипоинтенсивный на FLAIR

Сосудистые очаги

- Для зон сосудистого характера типична глубокая локализация в белом веществе, отсутствие вовлечения мозолистого тела, а также юкставентрикулярных и юкстакортикальных участков.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МНОЖЕСТВЕННЫХ ОЧАГОВ, УСИЛИВАЮЩИХСЯ ПРИ КОНТРАСТИРОВАНИИ

На МР-томограммах продемонстрированы множественные патологические зоны, накапливающие контрастное вещество. Некоторые из них описаны далее подробнее.

Васкулиты

- Большинство васкулитов характеризуются возникновением точечных очаговых изменений, усиливающихся при контрастировании. Поражение сосудов головного мозга наблюдается при системной красной волчанке, паранеопластическом лимбическом энцефалите, б. Бехчета, сифилисе, гранулематозе Вегенера, б. Шегрена, а также при первичных ангиитах ЦНС.

Болезнь Бехчета

- Чаще возникает у пациентов турецкого происхождения. Типичным проявлением этого заболевания признано вовлечение мозгового ствола с появлением патологических участков, усиливающихся при контрастировании в острой фазе.

Метастазы

- Характеризуются выраженным перифокальным отеком.

Инфаркт по типу водораздела

- Периферические инфаркты краевой зоны могут усиливаться при контрастировании на ранней стадии.

ПЕРИВАСКУЛЯРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ВИРХОВА-РОБИНА

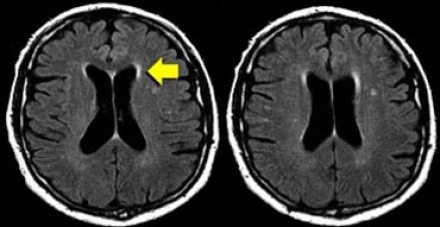

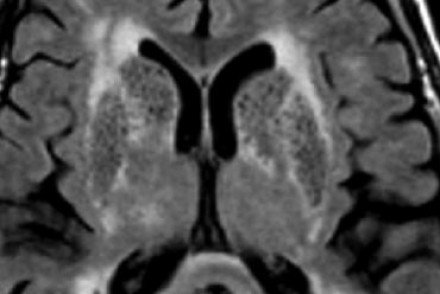

Слева на Т2-взвешенной томограмме видны множественные очаги высокой интенсивности в области базальных ганглиев. Справа в режиме FLAIR сигнал от них подавляется, и они выглядят темными. На всех остальных последовательностях они характеризуются такими же характеристиками сигнала, как ликвор (в частности, гипоинтенсивным сигналом на Т1 ВИ). Такая интенсивность сигнала в сочетании с локализацией описанного процесса являются типичными признаками пространств Вирхова-Робина (они же криблюры).

Пространства Вирхова-Робина окружают пенетрирующие лептоменингеальные сосуды, содержат ликвор. Их типичной локализацией считается область базальных ганглиев, характерно также расположение вблизи передней комиссуры и в центре мозгового ствола. На МРТ сигнал от пространств Вирхова-Робина на всех последовательностях аналогичен сигналу от ликвора. В режиме FLAIR и на томограммах, взвешенных по протонной плотности, они дают гипоинтенсивный сигнал в отличие от очагов иного характера. Пространства Вирхова-Робина имеют небольшие размеры, за исключением передней комиссуры, где периваскулярные пространства могут быть больше.

На МР-томограмме можно обнаружить как расширенные периваскулярные пространства Вирхова-Робина, так и диффузные гиперинтенсивные участки в белом веществе. Данная МР-томограмма превосходно иллюстрирует различия между пространствами Вирхова-Робина и поражениями белого вещества. В данном случае изменения выражены в значительной степени; для их описания иногда используется термин «ситовидное состояние» (etat crible). Пространства Вирхова-Робина увеличиваются с возрастом, а также при гипертонической болезни в результате атрофического процесса в окружающей ткани мозга.

НОРМАЛЬНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА НА МРТ

К ожидаемым возрастным изменениям относятся:

- Перивентрикулярные «шапочки» и «полосы»

- Умеренно выраженная атрофия с расширением борозд и желудочков мозга

- Точечные (и иногда даже диффузные) нарушения нормального сигнала от мозговой ткани в глубоких отделах белого вещества (1-й и 2-й степени по шкале Fazekas)

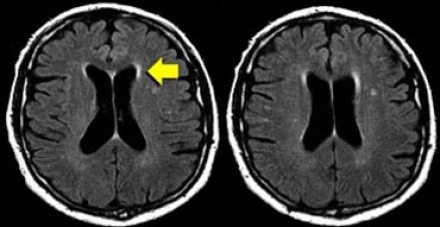

Перивентрикулярные «шапочки» представляют собой области, дающие гиперинтенсивный сигнал, расположенные вокруг передних и задних рогов боковых желудочков, обусловленные побледнением миелина и расширением периваскулярных пространств. Перивентрикулярные «полосы» или «ободки» это тонкие участки линейной формы, расположенные параллельно телам боковых желудочков, обусловленные субэпендимальным глиозом.

На магнитно-резонансных томограммах продемонстрирована нормальная возрастная картина: расширение борозд, перивентрикулярные «шапочки» (желтая стрелка), «полосы» и точечные очажки в глубоком белом веществе.

Клиническое значение возрастных изменений мозга недостаточно хорошо освещено. Тем не менее, имеется связь между очагами и некоторыми факторами риска возникновения цереброваскулярных расстройств. Одним из самых значительных факторов риска является гипертония, особенно, у пожилых людей.

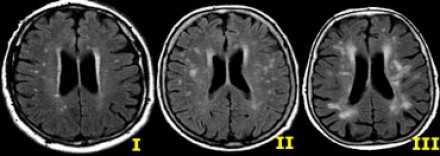

Степень вовлечения белого вещества в соответствии со шкалой Fazekas:

- Легкая степень – точечные участки, Fazekas 1

- Средняя степень – сливные участки, Fazekas 2 (изменения со стороны глубокого белого вещества могут расцениваться как возрастная норма)

- Тяжелая степень – выраженные сливные участки, Fazekas 3 (всегда являются патологическими)

ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ НА МРТ

Очаговые изменения белого вещества сосудистого генеза — самая частая МРТ-находка у пациентов пожилого возраста. Они возникают в связи с нарушениями циркуляции крови по мелким сосудам, что является причиной хронических гипоксических/дистрофических процессов в мозговой ткани.

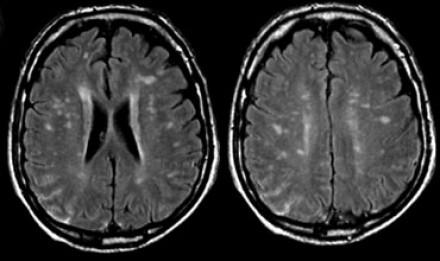

На серии МР-томограмм: множественные гиперинтенсивные участки в белом веществе головного мозга у пациента, страдающего гипертонической болезнью.

На МР-томограммах, представленных выше, визуализируются нарушения МР-сигнала в глубоких отделах больших полушарий. Важно отметить, что они не являются юкставентрикулярными, юкстакортикальными и не локализуются в области мозолистого тела. В отличие от рассеянного склероза, они не затрагивают желудочки мозга или кору. Учитывая, что вероятность развития гипоксически-ишемических поражений априори выше, можно сделать заключение о том, что представленные очаги, вероятнее, имеют сосудистое происхождение.

Только при наличии клинической симптоматики, непосредственно указывающей на воспалительное, инфекционное или иное заболевание, а также токсическую энцефалопатию, становится возможным рассматривать очаговые изменения белого вещества в связи с этими состояниями. Подозрение на рассеянный склероз у пациента с подобными нарушениями на МРТ, но без клинических признаков, признается необоснованным.

На представленных МР-томограммах патологических участков в спинном мозге не выявлено. У пациентов, страдающих васкулитами или ишемическими заболеваниями, спинной мозг обычно не изменен, в то время как у пациентов с рассеянным склерозом в более чем 90% случаев обнаруживаются патологические нарушения в спинном мозге. Если дифференциальная диагностика очагов сосудистого характера и рассеянного склероза затруднительна, например, у пожилых пациентов с подозрением на РС, может быть полезна МРТ спинного мозга.

Вернемся снова к первому случаю: на МР-томограммах выявлены очаговые изменения, и сейчас они гораздо более очевидны. Имеет место распространенное вовлечение глубоких отделов полушарий, однако дугообразные волокна и мозолистое тело остаются интактными. Нарушения ишемического характера в белом веществе могут проявляться как лакунарные инфаркты, инфаркты пограничной зоны или диффузные гиперинтенсивные зоны в глубоком белом веществе.

Лакунарные инфаркты возникают в результате склероза артериол или мелких пенетерирующих медуллярных артерий. Инфаркты пограничной зоны возникают в результате атеросклероза более крупных сосудов, например, при каротидной обструкции или вследствие гипоперфузии.

Структурные нарушения артерий головного мозга по типу атеросклероза наблюдаются у 50% пациентов старше 50 лет. Они также могут обнаруживаться и у пациентов с нормальным артериальным давлением, однако более характерны для гипертоников.

САРКОИДОЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ